artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

開館15周年記念 李禹煥

会期:2022/08/10~2022/11/07

国立新美術館[東京都]

この展覧会、サブタイトルもキャッチコピーもない。「展」すらついていない。いちおう「開館15周年記念」と銘打ってはいるが、タイトルは「李禹煥」という名前だけ。つべこべいわずに見に来なさい、知らない人は見に来なくていいみたいな自負が感じられる。はい、見に行きました。正直、石や鉄板が置いてあったり、線が引かれているだけの退屈な展覧会を予想していたが、予想を裏切っておもしろかった。いや、おもしろがれたというべきか。

展示は前半が主に立体、後半は絵画に分かれている(前半が「立体」なら後半は「平面」、あるいは後半の「絵画」に合わせて前半を「彫刻」としてもよかったが、後述の理由により「立体」「絵画」とする)。まず最初は、ピンクまたはオレンジ系の蛍光色を塗った3点の絵画と、トポロジカルな錯覚を催す2点の平面から始まる。こうしたオプティカルアート(オプアート)やトリックアートは当時の流行で、後に李とともに「もの派」の支柱となる関根伸夫や菅木志雄も試みていた。物そのものの存在感や物と物との関係性を呈示するもの派が、トリッキーな作品から出発したというのは意外だが、それはひとまず置いといて、ここではこの5点のうち4点が再制作であることに注目したい。実はこれに続く立体20作品のうち19点までが、つまり大半が再制作なのだ。

なぜ再制作なのかといえば、前提として李の立体は彫刻のように単体で完結するのではなく、石と鉄板のようにさまざまな素材をその場に合わせて配置するインスタレーションであること(これが彫刻ではなく立体と記した理由だ)。しかもそれらの素材は重量がある割に固有の価値は高くないため、運搬や保管を考えればそのつど素材を調達して組み立てたほうがリーズナブルなのだ(ちなみに再制作でない1点は近隣県の美術館の所蔵品)。いずれにしてもインスタレーションの場合、オリジナルと再制作の境界線をどこに引くかというのが問題になるだろう。

もうひとつ立体で興味深いのは、ときおり見え隠れするトリックだ。たとえば、ゴム製のメジャーを伸ばし石を載せて止めた《現象と知覚A 改題 関係項》(1969/2022)は、発想自体がトリッキーだが、オリジナルはともかく、再制作では目盛りの幅は伸びているのに数字は伸びていない。つまりゴムを伸ばしたのではなく、メモリの幅を変えることでゴムが伸びたように見せかけているのだ。いったい伸びたように見えればいいのか、それとも伸ばしたかったけどできなかったのでやむをえずごまかしたのかは知らないが、どっちにしろトリッキーな発想をトリッキーに解決したともいえる。また、屋外に置かれた《関係項―アーチ》(2022)は、アーチ型に曲げた鉄板の両脇に2つの石を置いた作品。まるで曲げた鉄板を両側の石が支えているように見えるが、この鉄板の分厚さからするとあらかじめ曲げられたものであることは明らかだ。これはさすがに石で支えたかったけどできなかったのではなく、石で支えているように見せるという例だろう。いずれにせよトリッキーな表現は初期の平面だけではないことがわかる。

後半の絵画はさすがに再制作もトリックもない。1970年代の「点より」「線より」シリーズは、クリーム色の下地に群青の岩絵具で点々を置いて(または線を引いて)いき、次第にかすれて途切れたら再び絵具を置いて(引いて)いくというもの。ある決められた規則に従って描いていくシステマティック・ペインティングの一種ともいえるが、その割に塗りムラがあったり、かすれが消えるまでの長さもまちまちだったりで、システムに支配されることはない。それがこれらの絵画の絵画たる由縁であり、初期のトリッキーな平面とは一線を画す理由がある。

それが80年代になると線が恣意的に折れ曲がり、90年代には画面がシンプルに整理され、まるで禅画を彷彿させる。描画がシステムから大きく逸脱し、奔放さを増していくのだ。そして2000年以降は、とうとう大画面に大きな点が1、2個打たれるだけ。ていうか、それはもはや一筆の点ではなく、陰影や色彩を施されて周到にかたちづくられたビーカー型の図になっているのだ。もはや点にこだわらず自由に描いてもよさそうなものなのに、あえてトリッキーにも感じられる点のかたちを残しているのは、「点」から始まった李芸術の連続性をどこかに留めておきたいがためだろうか。やはり半世紀以上一線で戦ってきたアーティストだけに、読み解きがいのある回顧展になっている。

公式サイト:https://leeufan.exhibit.jp/

2022/08/31(水)(村田真)

没後40年 山中信夫☆回顧展(リマスター)

会期:2022/07/16~2022/09/04

栃木県立美術館[栃木県]

山中信夫(1948-1982)が滞在先のニューヨークで急逝してから、もう40年経つのだという。驚きとともに感慨を禁じえない。山中の作品を多数所蔵している栃木県立美術館で開催された今回の回顧展には、現存する150点余りの作品のほか、貴重なアーカイブ資料も出品されており、充実した内容となっていた。

多摩美術大学絵画科在学中の1971年に、多摩川の堤防で開催した「川を写したフィルムを川に映す」展以来、山中は、現実世界を正確に写しとるだけでなく、そのフェーズを変換することで新たな認識に誘う映像や写真の可能性を追求していった。1973年には、黒白とカラーのピンホール写真を制作し始め、75年の個展「9階上のピンホール」(楡の木画廊)からは、天井、壁、床などにリスフィルムを貼り巡らし、部屋全体をピンホールカメラにして撮影する「ピンホール・ルーム」の連作を発表するようになる。以後、サンパウロ・ビエンナーレ(1979)やパリ・ビエンナーレ(1982)などに参加し、その仕事が国際的に注目され始めた矢先に、34歳の若さで客死した。

あらためて、山中の仕事を見直すと、その先駆性はいうまでもないことだが、写真というメディアの原点に立ち返り、ベーシックだが本質的な表現をめざす志向性が、初期からずっと一貫していることに気がつく。同時に、黄ばんだり、やや褪色したりしている当時のプリントが、その時代の空気感を見事にとらえきっていることが印象深かった。そのコンセプチュアルな側面が強調されがちだが、被写体の選択、画面構成などへの神経の働かせ方に、山中の「写真家」としての能力の高さがよくあらわれているのではないだろうか。

2022/08/30(火)(飯沢耕太郎)

みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2022 内覧会、「ここに新しい風景を、」

会期:2022/09/03~2022/09/25

[山形県]

前回は完全オンラインとなった山形ビエンナーレ2022の記者発表に出席した。全体としては7つのプロジェクトを軸としているが、プレスからの何組参加していますかというお約束の質問に対し、正確には数えられないという答えが、その特徴を示している。すなわち、国内外の著名なアーティストを招聘するのではなく、地元の山形にゆかりのある芸術家、デザイナー、建築家、研究者が、チームをつくるほか、学生による「東北画は可能か? 」の作品群、ムカサリ絵馬、小学校教育の絵画も出品されるなど、さまざまなパターンで参加しているため、単純に何組という表現はほとんど不可能なのだ。

特に三瀬夏之介がキュレーションを担当した「現代山形考~藻が湖伝説~」は、かつて山形に大きな湖があったという言い伝えをもとに、さまざまなジャンルの展示物が混在し、メインの会場となった文翔館の議場ホールは、「驚異の部屋」的な空間になった。例えば、近現代の絵画、彫刻、ヤマガタダイカイギュウの模型、修復技術、仏像、考古学、ゲーム、映像、地蔵や街並みのリサーチなどだ。あいち2022のように、1部屋に1作家とは全然違い、ぎゅうぎゅうに詰め込んだ超高密度な内容ゆえに、議場ホールの鑑賞はかなりの時間が必要となる。ちなみに、筆者の研究室も、会場となる文翔館の誕生時に開催された1916年の巨大博覧会(共進会)、ならびに古典主義の細部を分析したパネルを出品し、建築家の貝沼泉実が湖をイメージして、青いカーペットを敷いた会場デザインを担当している。

議場ホール会場

ヤマガタダイカイギュウ 青野文昭

現代風神雷神考

地形模型、西徐闇など

文翔館の時間と空間をひもとく

一方、いつも山形ビエンナーレの会場となる東北芸術工科大学は、今年が開学30周年を迎えるということで、その記念展「ここに新しい風景を、」が同時開催された。小金沢智によるキュレーションのコンセプトは、大学が始まったとき、「この敷地は全部畑と田んぼだった」という理事長の言葉を受けて、構想されたものである。大学の1階では大型の年表と関係者の言葉、7階では卒業生8組とひとつのプロジェクトを展示した。各ジャンルから、多田さやか、西澤諭志、近藤亜樹、近藤七彩、アメフラシ、飯泉祐樹、「東北画は可能か?」、かんのさゆり、F/styleが参加し、会場ではそれぞれの風景が展開されている。

30周年記念展 年表

多田さやか

公式サイト:https://biennale.tuad.ac.jp

ここに新しい風景を、

会期:2022/09/03(土)~2022/09/25(日)

会場:東北芸術工科大学THE TOP、THE WALL (山形市上桜田3-4-5)

2022/08/28(日)(五十嵐太郎)

生誕100年 清水九兵衞/六兵衞

会期:2022/07/30~2022/09/25

京都国立近代美術館[京都府]

清水九兵衞と聞いて、真っ先に思い浮かべるのはどの作品だろうか。個人差があるに違いないが、京都市内に点在する朱色の彫刻作品を一度は目にしたことがあるという人も多いはずだ★。清水の野外彫刻は、建築に寄り添い、あるいは建築と公共空間をつなぎながら、見る角度によってさまざまに変化する。私自身、旅先などで清水の作品に出会うたびに、ランドマークとしての個性を放ちつつも、抽象的でどこか有機的なリズムを感じさせる形態に不思議と引き込まれてきた。今回の展覧会は、そんな清水の活動の軌跡を辿るまたとない機会であった。

清水ほどよく知られていながら、全貌を捉えようとすると一筋縄ではいかない作家も珍しいのではないだろうか。展覧会名にある通り、清水は九兵衞/六兵衞という二つの顔をもち、現代美術の「彫刻家」と同時に、美術工芸と産業を担う京焼の名家の七代目として「陶芸家」という難しい立場を演じ切った。それだけに、一見すると乖離して見えるほどの複数の作風が、ひとりの作家のなかに同居しているのだ。社会的な立場もさることながら、その懐の深さは、陶器、木、和紙、ブロンズ、真鍮、アルミニウムなど、自身で扱う素材の多様さに表われている。とりわけ、今回初めてまとまったかたちで見ることができた襲名前の陶芸に圧倒された。花器や器、時にオブジェと名付けられた初期の陶芸作品は、厚みや撓みのある土の表情やエッジの効いた形を自由に操って表現されている。八木一夫や鈴木治らから想像する陶芸とも一線を画すような造形を目の当たりにして、一体何が清水の陶芸を育んだのかと、さらに謎が深まるばかりであった。

《ユニット・オブジェ(一輪挿)》(1956)

《金彩方盤》(1962)東京国立近代美術館蔵

《壁》(1966)

清水が彫刻家へと転身する1960年代には、プライマリー・ストラクチャーと呼ばれる欧米の新たな彫刻の動向が日本に紹介され、工業素材を用い、環境デザインに通じるような作風が注目された。その特徴を、後の「AFFINITY」や建築と協働した公共彫刻に当てはめるのは容易かもしれない。しかしながら、初期作品から真鍮や木による彫刻へと至る過程と対照しながら九兵衞の仕事を振り返る時、アルミニウムのような工業素材を繊細な表現へと昇華させた軌跡が見えてくる。清水にとって、設計とそれに基づき作ることは単なるプロセスではなく、理想を確かめ乗り越えていく、飽くことのない往復運動だったに違いない。特定のジャンルに与することなく素材や空間と向き合い、掌に収まる器から都市空間に至るまで、常に新たな解釈を追い求めた作家であることに、改めて気付かされるのだ。

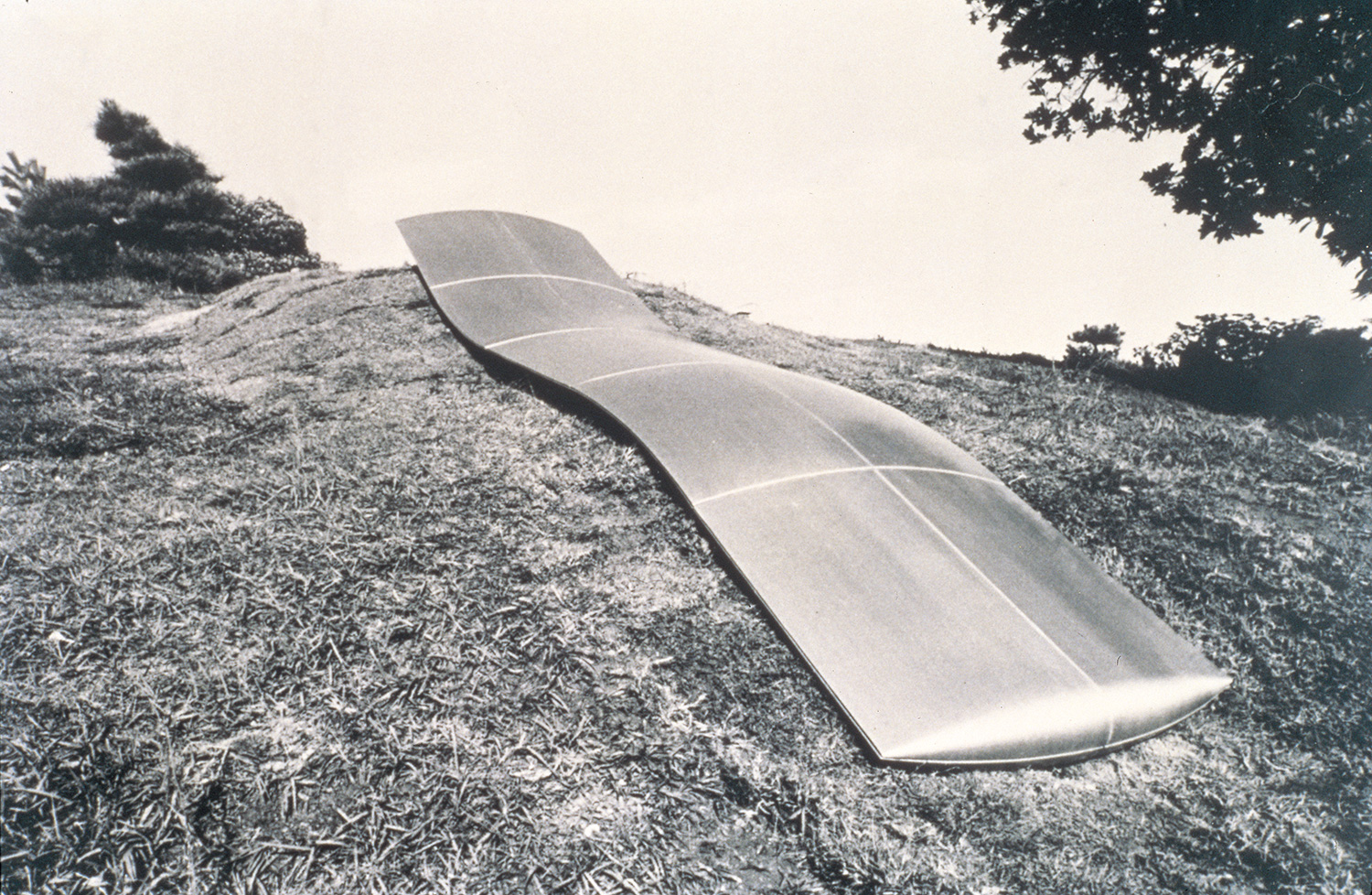

《AFFINITY D》(1974)神戸須磨離宮公園第4回現代彫刻展

《親和帯》(1986)宇都宮市役所

★──「生誕100年 清水九兵衞/六兵衞」展配布資料「“京の街角てくてく”九兵衛さんマップ」https://www.momak.go.jp/wp-content/uploads/2022/07/449_HP_kyubeymap.pdf

2022/08/27(土)(伊村靖子)

上田義彦「Māter」

会期:2022/08/27~2022/09/24

小山登美夫ギャラリー六本木[東京都]

上田義彦が前回小山登美夫ギャラリー六本木で開催した個展「林檎の木」(2017-2018)で印象的だったのは、写真のサイズの小ささだった。8×10インチ判の大判カメラで撮影した写真を、わざわざフィルムサイズよりも小さめにプリントしていた。そのことによって、観客はよく見ようと写真に顔を近づけるので、より個人的な視覚的体験に集中できるようになっていた。

今回の個展「Māter」でも、やはり写真は小さめのプリントだった。といっても、前回よりはやや大きめのポストカード大で、木製のフレームの中にゆったりとおさめられていた。作品は月の光で撮影されたという風景と女性の裸体の2枚セットで、その組み合わせによって「根源的な生命としての存在」のあり方が浮かび上がるように構成されている。風景は屋久島で撮影されたということだが、どこか懐かしく、記憶を呼び覚ますような海や滝の眺めが、そのまま女性の体のイメージとシンクロして、眼に快く浸透してくる。写真のコンセプトと会場のインスタレーションとが、とてもうまく釣り合っていて、完成度の高い作品になっていた。写真展に合わせて赤々舎から刊行された同名の写真集も、作品に呼応した瀟洒な造本である(デザイン・葛西薫、中本陽子)。

作品から伝わってくるのは、上田が以前のように精力的に作品を発表するのではなく、一作ごとに時間をかけ、制作のペースをキープしていこうとしているということだ。写真家として、充実した実りの時を迎えつつあるのではないだろうか。

2022/08/27(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)