artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

生誕100年 山下清展—百年目の大回想

会期:2022/06/25~2022/08/28

神戸ファッション美術館[兵庫県]

生誕100年記念展。てことは1922年生まれだから、なんとぼくの親父と同い年だ。ぼくが子供のころマスコミを賑わせていた天真爛漫な山下清が、しがないサラリーマンのとうちゃんと同じ年だったとは、ちょっと衝撃的。とうちゃんも少年時代、清ほどではないけど吃音気味だったというし。それはともかく、山下清は吃音もあって小学校でイジメにあい、12歳で養護施設の八幡学園に入所。ここで色紙を切って台紙に貼りつけていく貼絵と運命的に出会う。

展示は、小学校のころの花火や鯉のぼりなど日常を描いた鉛筆画から始まるが、その細かい描写は稚拙ながらも並々ならぬ観察力と根気強さに裏打ちされている。初期のころの貼絵は、大きくちぎった紙を貼り合わせて好きな昆虫を表わしていたが、次第に紙を細かく裁断し、色使いも工夫を凝らすようになっていく。15-16歳ごろには印象派風の点描法を体得。このころから展覧会に出品した作品が注目を集め、安井曽太郎らの賛辞を受ける。しかし戦争の足音が近づくにつれ徴兵を極度に恐れ、学園を脱出。以後何度も抜け出しては連れ戻されるという放浪生活が始まり、その旅先での思い出を描いたスケッチや貼絵が評判を呼ぶ。だが清は画材を携行することはなかったので(もちろんカメラもない)、それらは学園に帰ってから記憶をたどって描いたものだった。驚くべき記憶力といわざるをえない。

清は、知的障害を抱えながら記憶力などが突出しているサヴァン症候群だったのではないかといわれているが、しかし彼の絵はカメラのような客観的描写とは異なり、かなり恣意的に構成され、様式化さえしている。彼が見たものをそのまま網膜に焼き付けて再現するのではなく、視覚情報をいちど脳内で処理し、概念化させていることは、代表作である《長岡の花火》(1950)や《桜島》(1954)を見ればわかる。だから清の絵はリアルには感じられず、むしろプリミティブに映るのだ。

ただし後年、特にヨーロッパ旅行をしたときに描いた風景画になると、正確な遠近法が使われ、かなり写実的になっている。清も書き残しているように、このときは行く先々でスケッチを描いていたようだ。カタログによれば、この旅行時の作品は「清が作った貼絵の中で最高傑作との声もある」「その技術が頂点に達していたと思われる」としているが、いわゆる「うまく」なったものの山下清らしさは薄れ、《長岡の花火》や《桜島》などに比べればおもしろさは半減しているように思える。最晩年の遺作「東海道五十三次」(貼絵の前段階のペン画のみ)に至っては、誤解を恐れずにいえば「少しうまい素人の絵」程度にしか見えないのだ。山下清という特異な才能を発揮した一個人の画業のなかでこれを見れば、その変化は興味深いが、遺作だけを取り出してみても残念ながらおもしろくもなんともない。

山下清の作品が美術館に収蔵されず、日本の近代美術史に正当に位置づけられていないと嘆く声も聞かれるが、それは彼の知的レベルや制作態度の問題ではなく、おそらく貼絵という脆弱な素材に起因するのではないか。紙だから退色はあるし、保存状態は必ずしもよくない。貼絵は少年時代から清が体得した表現手段ではあるけれど、より堅固な画材である油彩で描いていたらどうだったろう。もちろん油彩技法の習得は容易ではないし、相性もあるけれど、もし貼絵くらいの完成度が達成できていたなら、もう少し美術館でもコレクションしようという機運が生まれ、それなりの評価を与えられていたのではないかと想像するのだ。あくまで想像にすぎないが。

公式サイト:https://www.fashionmuseum.jp/special/yamashitakiyoshi/

2022/07/20(水)(村田真)

関西の80年代

会期:2022/06/18~2022/08/21

兵庫県立美術館[兵庫県]

関西の戦後美術というと、1950年代に登場した具体美術協会の存在があまりに大きくて、それ以降の動きが霞んでしまうほど。特に具体のメンバーが多数参加した大阪万博が終わり、彼らの活動拠点だったグタイピナコテカが閉鎖された1970年以後、急速に元気を失っていく(もっとも東京も似たようなもんだったが)。ところが80年代になると、にわかに関西のアートシーンは活気を取り戻していく。同展の主催者は「西高東低」と形容するが、それほどではないにせよ首都圏と同じく急激な盛り上がりを見せたのは事実だ。首都圏ではこうした勢力を、欧米の新表現主義絵画の影響を受けた「ニューペインティング」、あるいは70年代の音楽シーンから拝借した「ニューウェイブ」と呼んでいたが、関西ではそのまま「関西ニューウェイブ」の名称が定着した。

その先駆けが、1980年前後に関西で発表していた少し世代が上の辰野登恵子と福嶋敬恭の変貌だ。辰野は絵画、福嶋は彫刻だが、どちらも70年代は禁欲的なミニマルな作風だったのに、このころから表現主義的な作品に急変して周囲を驚かせた。それから堰を切ったように50年代後半生まれの主に京都市立芸大出身のアーティストたちが登場する。ぼくが「関西ニューウェイブ」と聞いて真っ先に思い出すのは、山部泰司と杉山知子だ。山部は花をはじめ植物的イメージを大画面に描いた絵画、杉山も明るくカラフルな南国のようなイメージを膨らませたインスタレーションで知られ、今回も期待を裏切らない華やかな旧作が出品されている。

左から福嶋敬恭《ENTASIS》、栗岡孝於《Nature of Nature》、飯田三代《SURVIVE》[筆者撮影]

杉山知子《the drift fish》[筆者撮影]

ほかにも、写真というメディウムを使いながらそれをインスタレーションとして展開した石原友明、メディアを横断して「彫刻」「絵画」「美術」の概念を覆そうとした中原浩大、アニミズム的空気を漂わせながらもどこかすっとぼけた藤浩志、現代美術にロックンロールを持ち込んだ中西學など実に多彩だ。しかし具体もそうだったが、どうも彼らの作品は絵画や彫刻の問題を突き詰めて出てきたものというより、どこか「ウケ」や「お笑い」を意識した表現に見えて仕方がなかった。その最たるものが、ゴッホに扮した自画像でデビューした森村泰昌だろう。このえげつないくらいにコテコテの露悪的表現は、関西でしか生まれず、関西でしかウケないのではないか。そう思っていたが、実際には東京でも、いや世界でも通用したのだから、この説は東京生まれ(でも関西育ち)のぼくの偏見にすぎないのかもしれない。

展示に関していうと、空間的に余裕を持ったディスプレイは見やすいし、作品も美しく感じる。しかし、もともと広大な美術館ではなく、画廊(特に狭い貸し画廊)での発表を前提につくられた作品が大半のせいか、借りてきた猫のようにおとなしい印象を受けるのも事実だ。明るく、楽しく、にぎやかなはずのニューウェイブの展示としては、あまり熱が感じられないのだ。もっと作品をぎゅうぎゅう詰めにして、摩擦熱を発するくらいにしてほしかったなあ。作者は嫌がるだろうけど。最後にひとつ不可解に思ったのは、椿昇の作品がなかったこと。椿はさまざまな意味で関西ニューウェイブを牽引したアーティストだと認識しているが、なぜないのか? 関西では重要視されていないのか? それともなにかトラブルでもあったのか?

公式サイト:https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2206/

関連レビュー

ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代|村田真:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

起点としての80年代|村田真:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

2022/07/20(水)(村田真)

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO

会期:2022/06/03~2022/09/03

京都中央信用金庫旧厚生センター[京都府 ]

ブライアン・イーノといっても50代以下では知らない人も多いだろうが、1970年代にロキシー・ミュージックで人気を博し、ソロ後はデヴィッド・ボウイやトーキング・ヘッズのプロデュースを手がけるかたわら、アンビエント・ミュージック(環境音楽)を開拓してきたアーティスト。80年代からはビデオアートや映像インスタレーションなど、ヴィジュアルアートの分野でも作品を発表している。日本では2006年以来の大規模な個展となる。

会場は築90年の信用金庫の建物で、3つのフロアに音と光のインスタレーションが展開されている。《Face to Face》は男女3人の顔が映し出される映像作品。なにが起きるかしばらく見ているが、なにも起きない。もうしばらく見ていると、ほんの少し顔が変化していることに気づく。さらに見ていると、目が慣れてきたせいか、徐々に顔が変わっていくのがわかる。気がついたら男が女に、老人が若者に、黒人が白人に変わっているのだ。そういえば以前テレビでこういう映像を流して、なにが変わったかを当てるクイズがあったなあ。一緒にしてはいけないけど。

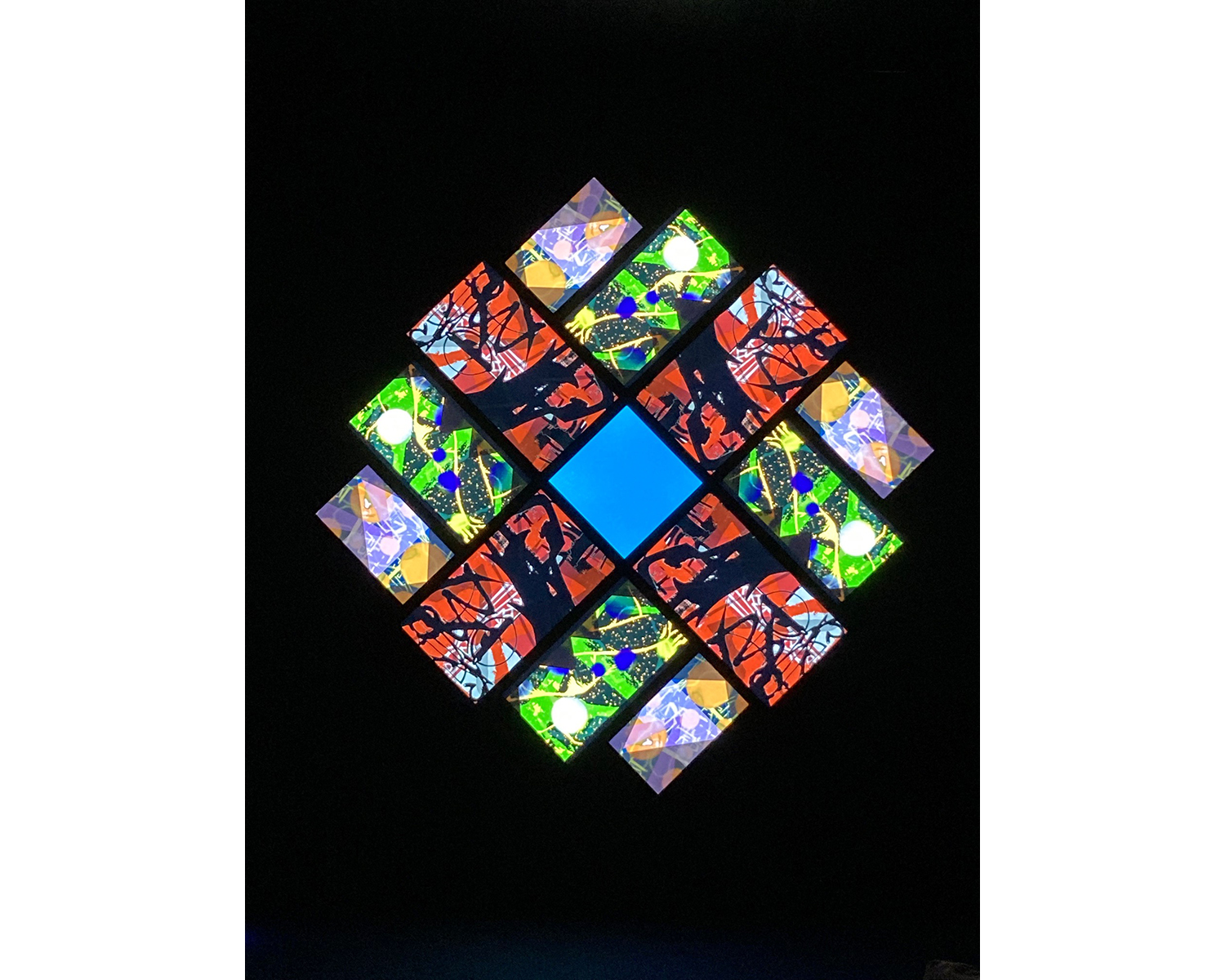

《Light Boxes》は同様のコンセプトで、3点の正方形のライトボックスが並び、それぞれの表面は2、3色に分割されている。これもじーっと見ているとわずかながら色合いが変化していくのがわかる。LED技術を駆使した作品で、これは寝室の間接照明として実用化できそう。《77 Million Paintings》も同じく、抽象イメージを映し出す十数枚の画面が音とともに少しずつ変化していく作品。イーノはこれを時間によって移り変わっていく7,700万枚の絵画に見立てているのだ。

ブライアン・イーノ《77 Million Paintings》[筆者撮影]

それにしても、なぜ美術館やギャラリーではなく既存の建物を会場にしたのか。ひょっとして、グラムロック出身なだけにいまだキワモノ扱いされているのか。理由は知らないが、結果的には規模的にもちょうどいいし(美術館では広すぎるし、ギャラリーでは狭すぎる)、空間的にも親密な空気が漂っていたし、正解だったのではないかと思う。のんびりしたい人、時間に余裕のある人にはおすすめの展覧会。

会場の京都中央信用金庫旧厚生センター外観[筆者撮影]

公式サイト:https://ambientkyoto.com

2022/07/20(水)(村田真)

「A Quiet Sun」田口和奈展

会期:2022/06/17~2022/09/30 ※予定

メゾンエルメス8・9階フォーラム[東京都]

太陽の光は否応なしに写真を劣化させ、なすがままにしておけば、いつかイメージを蒸発させる。田口和奈は本展で自身が収集したファウンドフォト、ファウンドフォトになった絵画や立体作品などがモチーフとなった写真作品「エウリュディケーの眼」シリーズ、その他作品を多数出展している。ガラスが全面を覆う銀座メゾンエルメスの会場には、やわらかな外光が降りそそいでいた。

では、それぞれはどう置かれているのか。会場には絵画の複写のファウンドフォトが、直射日光を避けるようにしてガラスケースに鎮座し、額装されたシリーズ作品「エウリュディケーの眼」もまたガラス窓に対して垂直に、あるいは陽を背にするように設置されていた。しかし、そのなかで、ペラっと壁に直貼りされた作品群は光を目一杯浴びていた。それが必要なことであるかのごとく。

複写が無限のイメージをつくりだす様がまるで惑星の創世のような《11の並行宇宙》(2019)や《A Spirit Conservation》(2022)といった着彩された図版が複写された作品はいずれも、写真は撮影によって無限の造形が可能であること、撮影された絵画は写真なのではないか、と投げかけてくる。あるいは、それらが紙なり本なりウェブサイトなりに定着した時点において、個別の生を歩むのではないかと。

では、ここでの作品にとっての光とは何なのかと言うと、経年の契機であり、個別の瞬間、瞬間に存在してきた証を写真に付与するものであり、このような意味において、田口の壁に直貼りされた作品群は特に、複写された瞬間に作品から乖離して別の生を始めてしまう、生成する存在としての写真なのだろう。

なお、本展は無料で観覧可能。

「A Quiet Sun」制作風景(2022)

「A Quiet Sun」制作風景(2022)

A scene from the making of "A Quiet Sun" | 2022

Courtesy of Fondation d'entreprise Hermès

《エウリュディケーの眼 #5》(2019-22)ゼラチン・シルバー・プリント、14.7x10.5cm

《エウリュディケーの眼 #5》(2019-22)ゼラチン・シルバー・プリント、14.7x10.5cm

the eyes of eurydice #5 | 2019-2022 | Gelatin silver print | 14.7x10.5cm

Courtesy of Fondation d'entreprise Hermès

公式サイト:https://www.hermes.com/jp/ja/story/maison-ginza/forum/220617/

2022/07/20(水)(きりとりめでる)

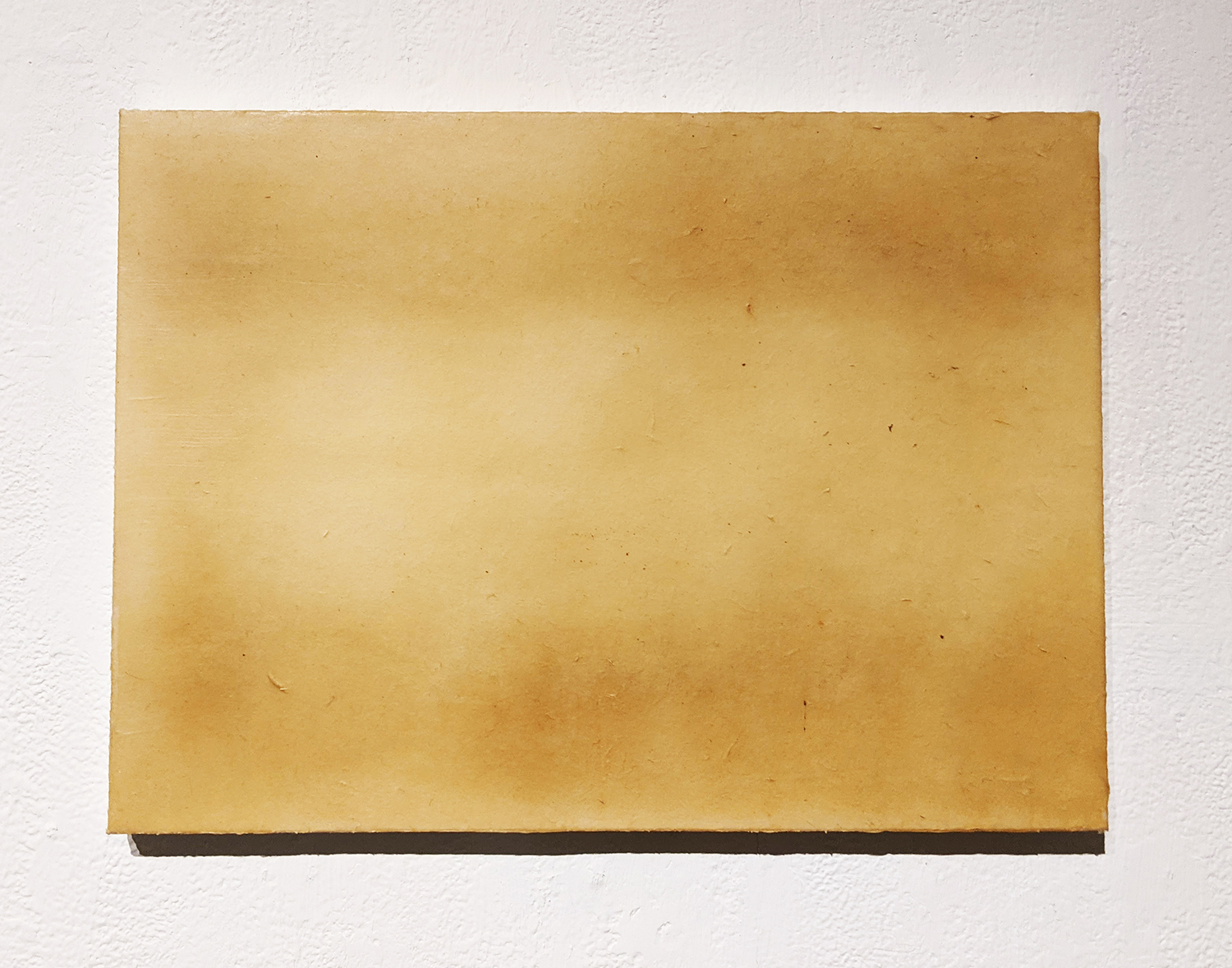

岩坂佑史「Schism」

会期:2022/07/19~2022/07/24

KUNST ARZT[京都府]

自身の尿を和紙に塗り重ね、抽象的な濃淡の美しい絵画作品を制作している岩坂佑史。イメージが引き出されてくるまで30~50回ほど尿を塗り重ね、約2ヶ月かけて1枚を仕上げるという。逆に言うと、一枚の絵画の表面には、2ヶ月ぶんの作家自身の生が凝縮されていると言える。

「神聖化されたアート」への反逆や挑発として、排泄物や体液をメディウムに使用した作品はいくつも制作されてきた。例えば、反芸術の文脈では、精液を用いたマルセル・デュシャンの絵画や、缶詰にした自身の大便を同じ重さの金と交換したピエロ・マンゾーニの《芸術家の糞》(1961)がある。銅の顔料を塗ったキャンヴァスに放尿したアンディ・ウォーホルの《ピス・ペインティング》(1961)は、化学反応により飛沫の跡が青緑色を帯び、抽象表現主義の崇高性や男性的な英雄性を脱構築する。また、マーク・クインは、自身の頭部を型取りし、自らの血液を流し込んで凍結させた彫刻《セルフ》(1991)や、少女像の表面に動物の血を塗布した作品を制作している。

一方、岩坂の絵画は、スキャンダラスな挑発性よりも、日々の生の証を淡々と塗り込めたストイックさが際立つ。「かつて私の身体の一部だったもの」を塗り重ねた絵画からは、生の残滓がゆらめくように立ち昇る。黄土色のトーンを保ちながら一枚ごとに微妙に色あいが異なる絵画は、生の連続性と反復不可能な一回性を提示する。その意味で連想されるのは、版画家の井田照一が1962年から2006年に亡くなるまで、闘病生活を続けながら継続的に制作した「タントラ」シリーズだろう。概念的な世界図や瞑想のマインドマップを思わせる幾何学構造の画面に、一般的な描画材に加え、砂や小枝、鳥の糞など収集した自然物、卵や果汁、そして自身の尿や体液、皮膚や髪なども用いられ、病と向き合う自己の記録とも言える。経年変化による変色・腐敗・臭気は、癌による体調の変化や死に向かう肉体のアナロジーでもある。

会場風景

血液ほどドラマティックではなく、涙や汗のように象徴的な意味ももたず、精液のようにエロスや生命力の含意も持たず、凡庸な体液でありながら「汚い」と忌避される尿。それを「美」に転化する岩坂の絵画は、静かな狂気とラディカルな政治性を秘めている。ここで視点を変えれば、岩坂の絵画は、「日本画」の基底を静かに揺さぶる批評性をもつ。岩絵具を支持体に定着させる膠は「煮皮」が語源であり、獣や魚の皮や骨を煮て作られる。動物の体内組織が「美」を支える透明な基盤となる一方で、人間の体液はなぜ使ってはいけないのか。そうした倫理的問いがここにはある。

前回の個展では作品をアクリルで完全密封して展示したが、今回は剥き出しで展示。マスク越しでも作品に近づくと臭気が漂う。他者の身体と安全な距離を保ち、「異物」である他人の生理的身体や体臭を避けること。コロナ禍で私たちが慣れてしまった「安全性」「異物の排除」を侵犯する暴力性がまさに剥き出しで迫ってくる体験でもあった。

会場風景

2022/07/19(火)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)