artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ライアン・ガンダー われらの時代のサイン

会期:2022/07/16~2022/09/19

東京オペラシティアートギャラリー[東京都]

ギャラリーの入り口付近の床には、一辺が5〜10センチ程度の黒い紙片が散らばっている。これは紙幣や各種カード、航空券などをかたどったもので、《野望をもってしても埋められない詩に足りないもの》(2019-2020)という作品。こうして見ると、紙幣や金券というのはみんな似たようなサイズなんだな。壁際には白い服を着た2体の黒い人体彫刻がもたれかかり、服も壁も黒ずんでいる。彫刻はグラファイト製だそうで、あたかもこの彫刻が動き回ったかのような印象だ。タイトルは《タイーサ、ペリクルーズ:第5幕第3場》(2022)と《脇役(バルタザール、ヴェニスの商人:第3幕第4場)》(2022)で、どちらもリハーサルの舞台裏で出番を持つ脇役という設定だ。

奥には、ある抽象彫刻のレプリカが天井から落ちてきたかのように、壊れた台座の上に鎮座している。これは《編集は高くつくので》(2016)というタイトルで、2016年の「岡山芸術交流」で見たときには、あたかも駐車場に不時着したかのように半ば埋れていたので笑った。その隣には《摂氏マイナス267度 あらゆる種類の零下》(2014)と題する作品があるはずだが、見当たらない。解説を読むと「ヘリウムで膨らんだ風船の実物大のレプリカ。展示室の天井まで飛んで行ったようです」とあるので見上げると、確かにあった。

次のギャラリーの壁には、その名も《最高傑作》(2013)と《あの最高傑作の女性版》(2016)の2点が並んでいる。マンガチックな男と女の目玉がくるくる動く作品で、2017年に大阪の国立国際美術館での個展で見たときは感激した。いいのかこんなにおもしろくて。《ひっくり返ったフランク・ロイド・ライト+遠藤新の椅子、数インチの雪が積もった後》(2022)と、無意味なタイトルの多いなかでも珍しく説明的な題名の作品は、そのとおりライトと遠藤がデザインした椅子の上に、雪が積もったように大理石を載せたもの。同じデザインの椅子を使った作品に《すべては予定通り》(2022)があり、座面の上で小さな蚊がうごめいているように見えるが、これはアニマトロクスという技術で動かしているそうだ。このアニマトロクスを使った作品には、《僕は大阪に戻らないだろう》《2000年来のコラボレーション(予言者)》(2018)というのもあり、どちらも壁に開けた穴から機械仕掛けのネズミが顔を出す。

今日は内覧会のせいか、奇妙な2人組を見かける。赤いシャツを着た男性と緑のシャツを着た女性のカップルだが、なんと同じカップルが2組もいるではないか。実は彼らは双子同士で、《時間にともなう問題》(2022)という作品。本来はそれぞれ会場の入口と出口に立っているはずだが、つい任務を忘れてしまったのか、4人一緒にいるのでよく目立つ(しかも出品作品の大半がモノクロームなので、補色のカップルはなおさら映える)。 とまあ、こんな具合にふざけた作品が続く。まるでギャグの小ネタ集、イタズラの百貨店、笑いのクラスター爆弾みたい。別にけなしてるわけではない。そもそもギャグもイタズラもお笑いも、常識や既存の価値観を転倒するという意味ではアートのもつ機能と似ている。違うとしたら、アートはもったいぶった理屈をつけて知を装ったりするものだが、ライアン・ガンダーはそんな小賢しいことはしない。いや、したとしても無視するにしくはない。それがもっとも彼の作品に近づける道だと思うからだ。

ちなみに、この個展は2021年の開催予定がコロナ禍により1年延期されたもので、昨年は個展の代わりに「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵作品展」を開催。今年も再び同様の収蔵作品展が上階で開かれている。昨年の収蔵作品展は見逃したが、写真を見る限り同じようだ。すなわち、コレクションのなかから内容を問わずモノクローム作品ばかりを選び、壁面に左右対象になるように並べるというもの。収蔵作品を使ったライアン・ガンダーのインスタレーション作品といっていい。これは考えてもみなかったなあ。素材にされた個々の作品からすればひどい扱いだが、はっきりいってふだんスルーされてきた収蔵作品が注目されたというだけでも効果はあったはず。

ライアン・ガンダー《摂氏マイナス267度 あらゆる種類の零下》[筆者撮影]

ライアン・ガンダー《あの最高傑作の女性版》(左)と《最高傑作》(右)[筆者撮影]

公式サイト:http://www.operacity.jp/ag/exh252/

2022/07/15(金)(村田真)

TRASHMASTERS『出鱈目』

会期:2022/07/14~2022/07/24

駅前劇場[東京都]

中津留章仁の作・演出によるTRASHMASTERSの作品は、これまで自然災害に苦しむ地方の公民館における青年団の紛糾を題材とした「黄色い叫び」や、原発の廃棄物処理馬の受け入れをめぐる地方の複雑な分断を描く「ガラクタ」などを鑑賞したが、社会派のテーマを扱い、補助金などの制度の問題にも切り込むことが特徴である。そして今回は、ついにあいちトリエンナーレ2019をめぐる一連の事件に着想を得た表現の自由をめぐる作品だ。2013年の芸術監督を務め、2019年のときは各種のメディアにコメントを寄せた人間として見ないわけにはいかない。

市長が、妻のアイデアを受けて、軽い思いつきで芸術祭をやろうと考え、職員が助成金の仕組みを調べたり、秘書が協賛金を集めるあたりは、行政側の視点を入れることが得意なTRASHMASTERSらしい出だしである。もっとも、序盤は、芸術祭が公募のコンテスト形式であり、キュレーションがないこと、最優秀賞となったアーティストのステレオタイプな芸術家像、ピカソ風の絵などは、正直もやもやしたが、本作の場合、ここを突っ込んでもあまり生産的ではない。

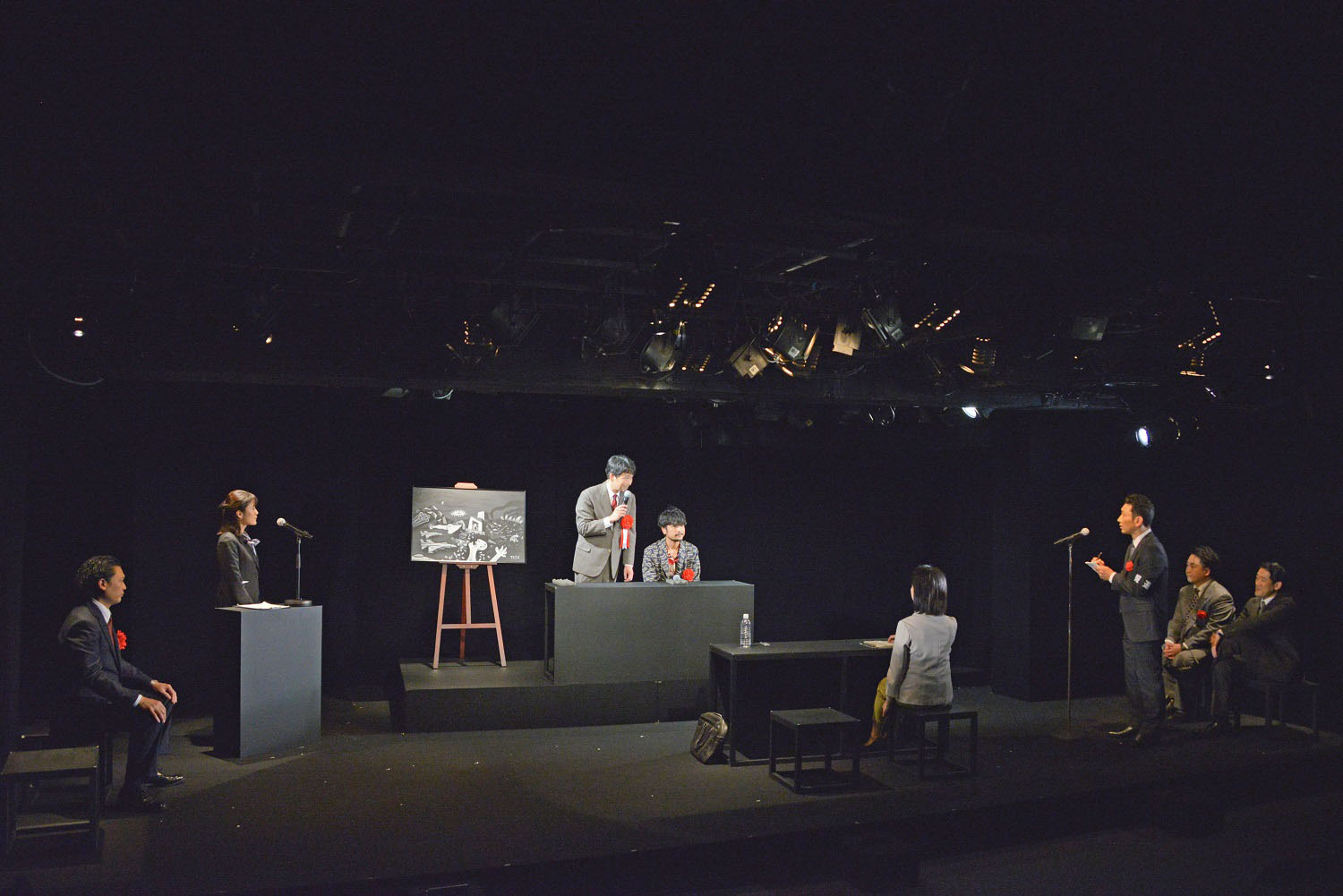

[撮影:ノザワトシアキ]

むしろ、その後のディベート型の演劇展開において、市長、職員、アーティスト、ジャーナリスト、秘書、協賛した会社など、それぞれの立場を示しながら、彼らが抱える葛藤を描いたシーンこそが重要であり、限られた時間ゆえに、序盤の設定は簡略化したと思われる。アーティストの態度によってネットで炎上し、さらに描かれた対象に地元の重工業が生産する戦闘機と思われるものが含まれていたために、展覧会を中止するかどうか、あるいは最優秀賞を取り消すか、といった圧力が市長にかかる。賞の扱いについては、筆者がキリンアートアワード2003の審査員となって選んだK.K.の映像作品《ワラッテイイトモ、》をめぐる騒動も想起させるものだった(いったんは最優秀賞に決まっていたが、後に「審査員特別優秀賞」に変更された)。

ともあれ、この演劇では、意外にも市長が大村秀章愛知県知事のように奮闘するが、有力者が提示した厳しい条件にいったんは屈し、しかしながら最後は表現の自由を守る決意を固める。結局、市長はその地位を失い、今後は市民として芸術祭に関わり、妻とともに理想の社会をつくろうと歩みだす。一貫して正しさだけを主張するアーティストよりも、揺れる人々が印象に残った。 最初から芸術祭そのものに反対していた市長の息子と、ついには市長に意見する男性恐怖症だった秘書の二人が、近づいていく理解のプロセスが、個人的に本作の白眉だった。

公式サイト:http://www.lcp.jp/trash/

関連レビュー

ワラッテイイトモ、|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2013年11月15日号)

2022/07/15(金)(五十嵐太郎)

高橋万里子「スーベニア」

会期:2022/07/12~2022/07/25

ニコンサロン[東京都]

高橋万里子は2002年のphotographers’ galleryの創設時からのメンバーで、同ギャラリーでコンスタントに個展を開催してきた。最初の頃はカラフルな食べもの、人形などのオブジェを画面全体に撒き散らすように配置して撮影する、やや少女趣味の作風だったが、2007~08年に開催した「月光画」の連続個展のあたりから作品の雰囲気が変わってきた。母親、同世代の友人たちを、おぼろげなソフトフォーカスのトーンで撮影したポートレートに加えて、モデルたちにふさわしいスーベニア(お土産物)の写真を、付け合わせるように撮影していった。ノスタルジアと痛みとを両方同時に感じとることができるようなそれらの作品群は、独特の風合いをもち、その魅力を言葉にするのはむずかしい。だが、長く記憶に残って、夢のなかにも出てきそうな奇妙なオーラを発していた。

今回のニコンサロンでの個展では、19歳の時に撮影したという、エクレアを口に頬張る初々しいセルフポートレートから近作まで、高橋の写真家としての軌跡を辿るような構成になっていた。中心になっているのは、むろん「月光画」以降の作品で、高橋の構想力の高まりを受けて、作品が枝分かれしつつ展開していくプロセスを、あらためて確認することができた。あわせて、やはり初期作品を含む代表作を掲載した写真集『Souvenir(スーベニア)』(ソリレス書店)も刊行されている。展示や写真集を見てあらためて感じたのは、彼女が20代、30代、40代と歳を重ねていく人生の軌跡と、写真作品のそれとが、思いがけないほどに重なり合っているということだ。一見、はかなげな幻影のような高橋の作品世界は、意外にリアルな感触を備えているのではないだろうか。

2022/07/15(金)(飯沢耕太郎)

川口和之「OKINAWAN PROSPECTS」

会期:2022/07/14~2022/07/24

東京・新宿のphotographers’ galleryを拠点に、「PROSPECTS」シリーズを発表し続けている川口和之だが、今回は被写体を沖縄に絞り込んでいる。沖縄には1976年にはじめて訪れ、それから何度も足を運ぶようになった。今回の出品作は、2008-2018年の撮影だという。

川口の「PROSPECTS」シリーズは、その客観性に特徴がある。建物、街路の事物の細部までくっきりと鮮やかに撮影されており、主観的な感傷に溺れるということがない。それに加えて、近年では雨などの気象現象を積極的に取り込むようになり、色味の丁寧なコントロールと相まって、街の質感や空気感がしっかりと写り込んでいる。沖縄の写真というと、どうしても感情移入が強まりがちだが、川口の正確無比な描写は、逆に南の地域の風物のあり方を確実に捉えきっていると思う。川口によれば、ここ10年余りで、那覇のような都市の眺めはかなり変わってしまったという。農連市場や新天地市場のような、沖縄独特の風情を持つ場所も消え去ってしまった。川口の写真は、失われていくもののドキュメントという意味ももち始めているということだ。

展覧会に合わせて、同名の写真集も刊行された。A4判の私家版写真集という形で発行され続けてきた『PROSPECTS』ももう7冊目、厚みと広がりのある写真集シリーズになりつつある。

2022/07/14(木)(飯沢耕太郎)

古屋誠一写真展 第一章 妻 1978.2-1981.11

会期:2022/06/10~2022/08/06

写大ギャラリー[東京都]

東京工芸大学は、この度、オーストリア・グラーツ在住の写真家、古屋誠一の作品364点をコレクションした。古屋は同大学の前身である東京写真大学短期大学部を1972年に卒業しており、日本だけでなく欧米でも評価の定まった写真家ではあるが、これだけの数のプリントを収集するというのは、かなり思い切った決断だと思う。今回の展覧会は、そのお披露目を兼ねたもので、古屋がグラーツで演劇と美術史を学んでいたクリスティーネ・ゲスラーと知り合い、結婚し、ともに過ごすようになった時期の写真(古屋自身による1990年代のプリント)50点が展示されていた。

クリスティーネがのちに精神的に不安定になり、1985年に自ら命を断つことを知っている者は、この時期の写真の眩しいほどの輝きが逆に痛々しく見えるかもしれない。古屋自身が画面に写り込んでいる写真も含めて、そこから見えてくるのは、出会ったばかりの恋人たちの、ナイーブだが充実した日々の記録である。ひとつ言えるのは、どの写真も、そこに写っているクリスティーネが、「撮られている」ことを意識し、古屋に強い眼差しを向けていることだ。いつでも、どこでも見つめ、見つめ返される眼差しの交換ができる、特別な信頼関係が二人の間に育っていたことがうかがえる。だが、1980年くらいになると、その二人の関係のあり方が微妙に揺らいでくる。第一子を身ごもったクリスティーネの、やや不安げな固い表情が印象的だ。いずれにしても、古屋が撮影したクリスティーネのポートレートが、これまでの写真史の流れにおいても、特異かつ特別な意味をもつものであることを、あらためて認識することができた。

なお2022年11月には、本展の続編として「第二章 母」のパートが展示される予定である。

2022/07/13(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)