artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009):MOTコレクション 光みつる庭/途切れないささやき

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

映像のなかでひたすらに雪かきを続ける人物が、康夏奈(1975-2020)である。この作品は康がアーティストインレジデンスでフィンランドに滞在していたときに制作された。康は映像の冒頭ですでに凍った湖の上に立っていて、うすく積もった雪にはグリッド状の線が入っている。その線に沿って、康は除雪用のシャベルで雪を掻いては隣のマス目に雪を載せていく。全編、遠目に康の身振りが見えていて、表情は見て取れない。降り続ける雪に落胆しているのか、淡々とした様子なのかもわからないが、ズボンと靴が黒っぽいから、盛った雪のエッジはこわさないように、雪かきを済ませた箇所から次の作業箇所へと移動するときの慎重な様子はうかがい知ることができる。やっと白と黒のコントラストがはっきりしてきたかと思えば、雪の勢いは増し、掻いても盛っても降り続け、また全体的に白くなる。数分見ていると映像は早回しになり、康がより一層キビキビと氷上を動き回る。

SHAKKIというのはフィンランド語でチェスを意味する。康は何とやりあっていたのだろうか。白と黒、どちらが康かといえば、白い雪に触れないようにしていたからおそらく黒が康だろう。広大な領域に境界線とルールを定めることで、やっと康は白い陣営であろう雪と攻防を繰り広げることができる。でもこれは定められた負け試合。時間もスケールも動かせるエネルギーも枠外の世界。でもそれをもう一度枠内に引き入れることが康にはできた。映像での撮影だ。映像が黒と白の一進一退を、康が雪かきを続ける時間と空間だけに限定することで、無限に循環させる。映像の終盤には、キッチリと雪を掻き分けきった状態がよくわかる、寄り気味の写真が数枚挿入されているが、最後は白くフェードアウトする。少し時間が経つと映像はループされ、また康は戻ってきて、途切れなく白の陣営と格闘を始めることになる。けれども、映像を編集した康はこのチェスの行方に満足しているはずだ。

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)

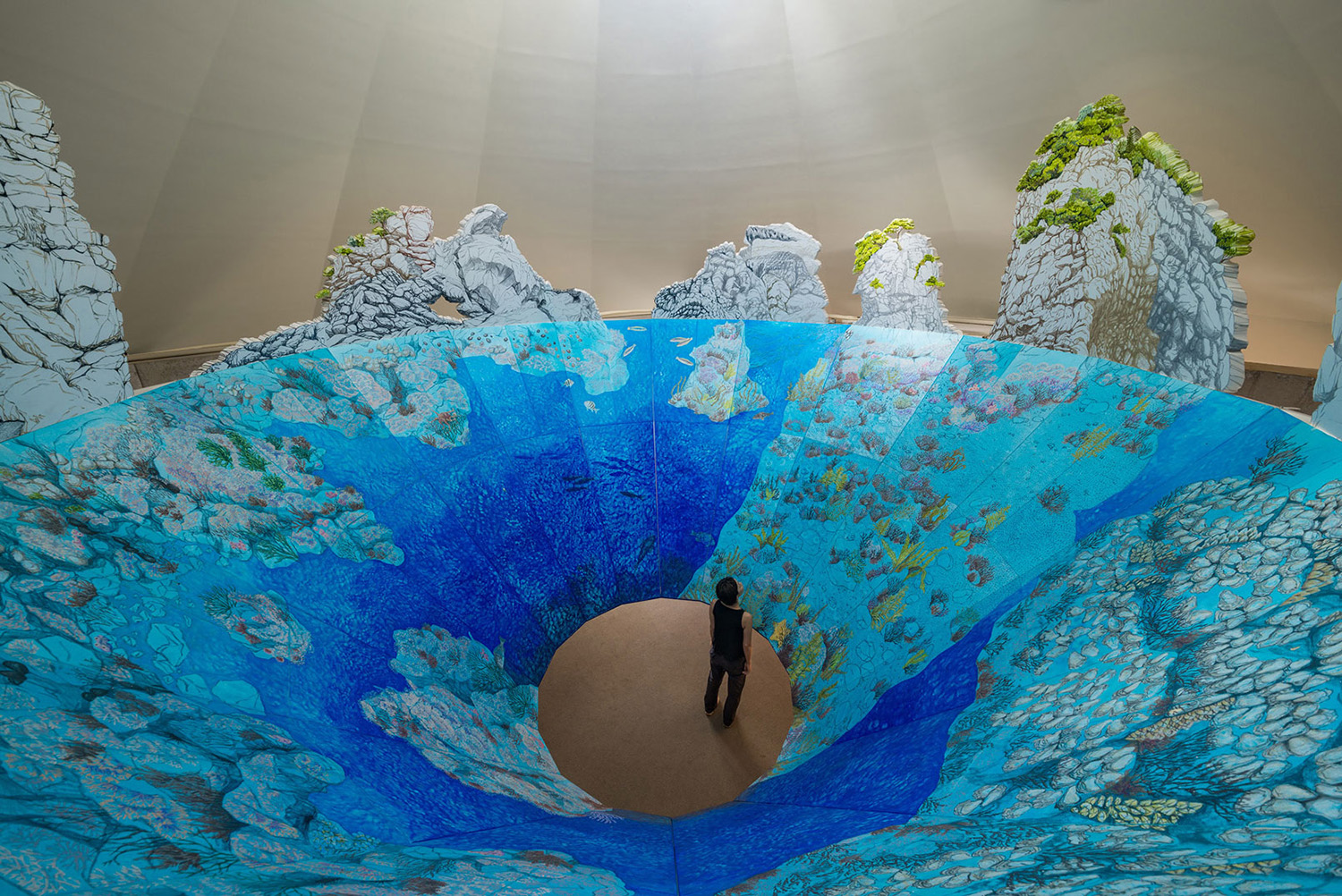

康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵

康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵

「瀬戸内国際芸術祭」(香川県小豆島、2013-19)展示風景[Photo: Yasushi Ichikawa]

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-220319/

2022/06/12(日)(きりとりめでる)

名古屋造形大学と「just beyond」展

会期:2022/05/21~2022/06/25

名古屋造形大学[愛知]

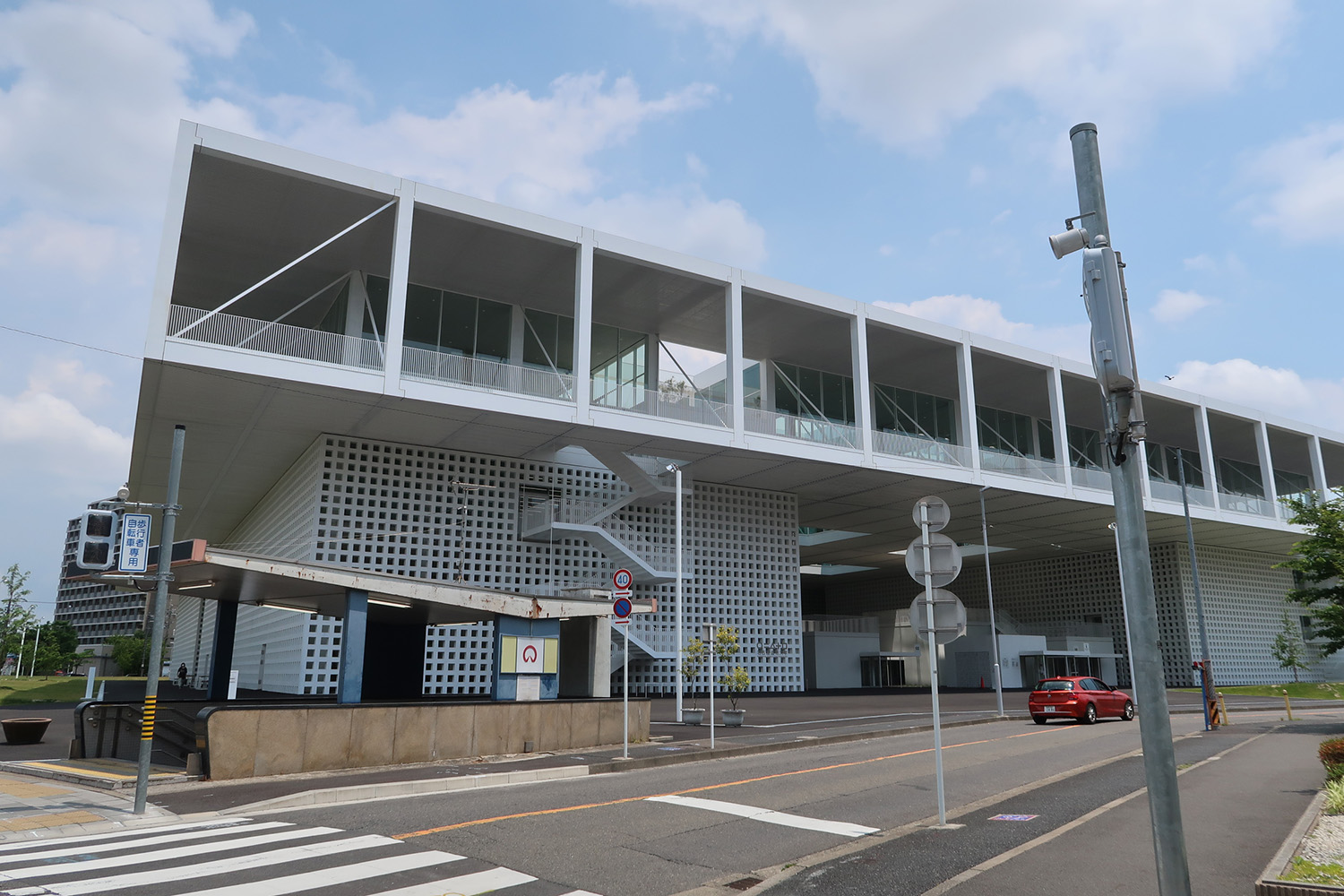

今春、名古屋造形大学が都心に移転し、新しくつくられた名城公園キャンパスを訪れた。設計者の山本理顕は、これまでにも埼玉県立大学、公立はこだて未来大学、宇都宮大学、横浜国立大学において教育施設を手がけてきたが、今回のプロジェクトはグリッドにもとづく白い空間が全面的に展開し、実験的な場を探求した傑作である。いわゆる塀や正門はない。地上レベルでは、四隅に大きなヴォリューム(カフェテリア、図書館、ホール、体育館)を配しつつ、街並みの延長のように、大小の直方体群が散りばめる。これらの上部に5つの領域(美術表現領域や地域社会圏領域など)が交差する開放的な大空間をのせ、四方にテラスを張りだす。ストリートのような幅が広い廊下、各種の工房、教員のスペースなど、徹底した透明な空間である。必然的に各領域の学生や教員が、互いの創作の現場を意識し、コラボレーションを生みだすことが想定される。さらに今後、大学の活動が、まわりの集合住宅や近くの商店街とも連携をはじめると面白くなるだろう。

《名古屋造形大学 名城公園キャンパス》外観

地上レベル

建築系のエリア

工房が並ぶエリア

テラスから名古屋城を見る

幅が広い廊下のある上部のヴォリューム

名古屋造形大学ギャラリーのオープニング企画展「just beyond」も開催されていた。地上レベルのギャラリーのほか、2つの独立した直方体のスペースも会場に用いており、あいちトリエンナーレの街なか展開にも使えそうな空間だろう。作品としては、白い半屋外の空間を意識した渡辺泰幸による無数の小さな陶製の鈴を吊り下げたインスタレーション、屋外ギャラリー平面構成チーム(建築・デザイン系の教員ら)が再構成した旧キャンパスにあった廃棄予定の什器群、蓮沼昌宏による旧キャンパスのイメージをもとにした絵画があり、圧巻はホワイトキューブに展示された登山博文の大きな絵画だった。名古屋造形大で教鞭をとり、昨年末に亡くなった登山のあいちトリエンナーレ2010に出品した大作を12年ぶりに展示するにあたっては、彼のアトリエから運びだし、関係者が苦労して設営する記録映像も、小さい別棟で紹介している。すなわち、「just beyond」展は、旧キャンパスの記憶と新キャンパスの未来をつなぎ、バトンタッチする試みと言えるだろう。

渡邊泰幸と屋外ギャラリー平面構成チームの展示風景

蓮沼昌宏の展示風景

登山博文の展示風景

2022/06/10(金)(五十嵐太郎)

門井幸子写真展「春 その春」

会期:2022/05/30~2022/06/12

ギャラリー蒼穹舎[東京都]

門井幸子が北海道の道東・根室を撮影し始めたきっかけは、旭川に住む友人のお見舞いに行った際に、この地域に足を運んだためだという。いわば、偶然の出会いだったわけだが、東京在住の彼女にとって何か琴線に触れるものがあったのだろう。以後、春が来ると撮影に出かけるようになり、2014年、2019年、そして2022年とギャラリー蒼穹舎で「春 その春」という個展を開催した。残念なことに、2019年の回は見過ごしてしまったのだが、今回の展示を見て、最初の頃とは写真の雰囲気が違ってきていることに気づいた。

とはいえ、春まだ浅い時期の草むら、藪、林などのたたずまいを、モノクロームの繊細なトーンのプリントに写し込んでいくやり方には違いはない。ただ、画面に空をほとんど入れなくなったり、建物などの人工物にカメラを向けなくなったりといった、微妙な変化を加味することで、被写体に向き合う門井の姿勢がより純化されてきているように感じた。展示作品のなかに一枚だけ、鹿の首の骨が地面に横たわっている写真があり、門井の写真のなかでは被写体としてやや特異に思える。「以前なら入れなかった」というその写真を選ぶことができたところに、門井が自分の写真の世界に確信を深めていることが表われているのではないだろうか。地味といえば地味な仕事だが、いぶし銀の輝きを発するシリーズになりつつある。ギャラリー蒼穹舎はいい会場だが、もう少し広いスペースで、このシリーズの全体像が概観できる展示を見てみたい。

2022/06/10(金)(飯沢耕太郎)

BankART Under35 2022 ナカバヤシアリサ 足立篤史

会期:2022/06/10~2022/06/26

BankART KAIKO[神奈川県]

35歳以下の有望な若手アーティストに発表の場を与える「U35」シリーズ。今回は絵画のナカバヤシアリサ と彫刻の足立篤史の2人展。ナカバヤシはにじみ、ぼかし、ストロークを活かして風景らしきイメージを描いている。その風景は、《The other side》《opposite bank》(2022)というタイトルから察せられるように、水(川?)を挟んで手前と向こう(あるいは右と左)に画面が分割されているものが多い。《ボートピープル》と題する作品もあるので、なにか分断に対する思いがあるのだろうか。筆触に勢いがあり、なにより色彩が美しいのは、キャンバスではなく、紙にアクリルとオイルパステルを使っているせいかもしれない。片隅に飾られていた小サイズの人物画にも惹かれた。

足立は古新聞を素材に、その発行年と同じ時代のモチーフを立体化する。今回のメインである《OHKA》は、第2次大戦の末期に海軍が開発した特攻機「桜花」を、同時代の新聞を使って原寸大で再現し、紙風船状に膨らませたもの。茶色びた古新聞には「皇國民への試煉」とか「いまぞ攻勢の秋」とか勇ましい活字が踊っている。桜花は機首に爆弾を搭載し、母機に吊るされて目標近くで分離され、ロケット噴射で加速させて滑空し、目標に体当たりするという小型の特攻兵器。これに乗り込んだら最後、自力では引き返せないので、目標に当たろうが外れようが、手前で母機ごと墜落しようが、死ぬしかない(大半は目標に達する前に撃ち落とされ、無駄死にしたらしい)。そのため「空飛ぶ棺桶」とも呼ばれたという。機体は全長6メートルに対して幅は5メートルほどと短く、ちょうど爆弾に羽根が生えたような格好で、飛行機としては実に頼りない。それを古新聞をつなぎ合わせてハリボテ状に膨らませただけだから、よけい頼りなさが際立つ。ちなみに桜花を設計した技術者は戦後、新幹線の設計に携わったという。そういえば先端が団子鼻の初期の0系はどこか桜花を思わせないでもない。

ほかにも零戦やロッキード、ノースロップなどの戦闘機をはじめ、戦車、戦艦などを同様の手法で成形した小品を展示。なかでも、1964年と2021年の東京オリンピック開催時に飛んだブルーインパルスをかたどった2点は、それぞれの型の違いだけでなく、新聞報道の扱いの差にも半世紀以上のタイムラグを感じざるをえなかった。

[筆者撮影]

2022/06/10(金)(村田真)

αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点

会期:2022/04/16~2022/06/10

gallery αM[東京都]

会場の入り口についた。髙柳恵里の個展だ。大きく開かれた扉の向こうに、コンクリート床にある切断された合板数枚とハンドアウトを見比べている二人がいた。私は検温と消毒と記名を済ませて、ハンドアウトを受付でもらって、二人の仲間入りをした。作品名は《棚板》で、合板は3枚だった。本棚の板って、見えない部分が結構切りっぱなしで、やすりもほどほどだったりする。この木材の毛羽立ち、棚板を切り出したものなのか、そのまま取り出したものなのかどうか。

なんとなく会場を向かって左側に進む。突き当たりにデーンとカーペットが敷かれていた。6畳間カーペットの上にはポリシート、さらにその上には泥のかたまり。カーペットの下にもさらにポリシート。ハンドアウトを確認。これらは下が《敷く(実例)》で、上に乗っているシートと泥の作品は《実例》。振り返るとダイニングテーブルと2脚の椅子、床には床材の仮置き。壁にはハンカチが畳まれ、重心上アンバランスな箇所がクリップで留められて、虫ピンで壁に打たれていた。小部屋の机の上には剪定鋏とそれで刻まれた枝とその欠片。部屋の方々には水のペットボトル。これは《奥行き》で、材質を知ろうとハンドアウトを見ると「ミネラルウォーター」、サイズは「可変」。ハンドアウトには髙柳の言葉も載っていた。冒頭だけだが抜粋する。

合うのか、合わないのか、試してみる。 比べる。選ぶ。 やってみるとどうなのか、やってみる。 「試し」なので、取り返しがつく。極力リスクは回避する。

(会場ハンドアウト、作家ステイトメントより)

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」(企画:千葉真智子)展示風景

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」(企画:千葉真智子)展示風景

gallery αM(2022)[撮影:守屋友樹]

マルティン・ハイデガーにおける「取り返し」は、ゲルマン民族によるドイツの取り戻しというナチズムと結びついた。ハイデガーの前身としてのセーレン・キルケゴールにおける「反覆」とは愛する人の取り戻しだった。国家的なるものと私的なるものの双方で求められてきた「取り返し」。では、この展覧会にとっての「取り返し」が問うものは何だろうと考えてみて、それは「美術展示施設の倫理」だろうと私は考えている。その倫理を個人的に言ってみたら、「次に来るものが不意に損なわれないように」だと思っている。だから、草木は燻蒸し、土は焼成し、水はペットボトルの中に入れて、壁の穴開けは必要最低限、原状復帰が大原則。カビや虫が次に来る作品を損ないませんように。あるいは、目の前の現実へのリスク回避。

国家ないし愛する人とのあるべき歴史を紡ぐための「取り戻し」を求める憧憬と比べると、髙柳の「取り返し」はとてもドライで「リスク」と結びつく。買ったものの使い勝手はどうだろうか、床色を変えるにもまずはサンプルから、作品を制作するのもコスト、作品を抱えることもコスト、再展示ができないのもコスト。これは物をつくり抱え続ける個人サイドの持続可能性への視点だろう。展覧会が終わったら、虫ピンで打ったタオルは使えばいい。ペットボトルの水は飲める。だから次の展示のために、ボトルは「サイズ可変」にしておく。ただしこれは「美術施設に対峙する作家」の尺度でもある以上に、家にこれ以上物を増やせないし、大きな倉庫なんてない「生活の尺度」でもあるだろう。

公式サイト:https://gallery-alpham.com/exhibition/project_2022/vol1/

関連レビュー

αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点|伊村靖子:artscapeレビュー(2022年7月1日号)

2022/06/09(木)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)