artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

民具 MINGU展

会期:2018/12/14~2019/01/14

そうか、無印良品は現代の民具なのか。本展のコンセプトはそういうことだった。升と計量カップやスプーン、蝋燭と電灯、地下足袋とスニーカー、半纏とダウンジャケット、羽釜やおひつと炊飯器、手ぬぐいとタオル、柳行李とスーツケース……。このように生活道具の昔といまが一目で比較できるよう、左右に丁寧に並べられ、展示されていた。昔といってもそれが活躍していた時代はまちまちのはずで、大まかに言ってしまえば、戦前まではどの家庭にもあった道具なのだろう。もちろん現代でも活躍していたり、見直されていたりする道具はあるし、いずれも決して見たことのない道具ではなかった。

こうしてあらためて比較してみると、道具の形自体は変化があまりないものが多い。大きく変化したのは電気が使われるようになった点、そして素材である。昔は木や竹、綿といった自然素材か金属しか存在しなかったため、生活道具もそれらによってつくられていた。現代の生活道具に使われる素材は、プラスチックが圧倒的に多い。特に無印良品ではそうだ。プラスチックを使うことで大量生産が可能になり、生産効率が飛躍的に上がり、コストも抑えられ、流通も発達した。しかし悲しいかな、時代が豊かになり、生活道具をはじめとしてものが飽和状態になると、現代人の心の内に自然素材への憧れが湧いてくる。安くて、扱いやすく、クリーンな道具を求めたはずなのに、それだけではどこか物足りなさを感じてしまう。手触りや風合い、経年変化といったものを人は欲するのだ。電化製品の便利さは捨てられないが、電気を使わない道具であれば、ときには自然素材でもいい。本展を観ながら、そんな現代人の矛盾と葛藤がよぎった。昔の生活道具が見直される理由は、こういう点にあるのだろう。しかしさらに時代が進めば、無印良品も「昔の生活道具」として見直される未来が来るかもしれない。昭和・平成の時代はプラスチックをよく使っていたよね、と。そんな未来でも道具の形自体はやっぱり変化があまりないのだろうか。いや、そもそも道具の概念自体が変わっているのだろうか。未来予測は楽しくもあり、怖くもある。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真提供:良品計画]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真提供:良品計画]

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/gallery3/mingu/

https://passport-api.muji.com/muji.mp/api/public/showNewsDetail/?news_id=11158

2018/12/14(杉江あこ)

パッドマン 5億人の女性を救った男

会期:2018/12/07〜

渋谷シネクイントほか[全国]

パッドマンのパッドとは生理用ナプキンのこと。本作はインドで安価な生理用ナプキンを普及させた男の物語である。生理用品というテーマに対し、日本でも公に語らうことにはやや恥ずかしさが伴なうが、しかし素直に良い映画だった。私はことにソーシャルデザインの面で着目した。本作は実話をもとにしたフィクションである。主人公のモデルとなったのは社会起業家のアルナーチャラム・ムルガナンダムで、その功績は海外にも知れわたり、2014年には米国『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた人物だという。

物語は2001年、インドの小さな村に住むある夫婦の結婚式から始まる。主人公の男は妻を持って初めて、インドの女性たちの生理の実態を知る。生理中の女性は「穢れ」とされ、家の外廊下で寝起きして過ごしていた(これは昔の日本でも似たような状況だったのではないかと思うが……)。なかでも男がショックを受けたのは、妻が汚いボロ布をあてがっていたことである。なぜならインドでは市販の生理用ナプキンが非常に高価で、貧しい家庭では日常使いできる値段ではなかったからだ。しかし汚いボロ布を使うことで身体に雑菌が入り、病気や不妊を招く危険があると知り、男は妻のために奮起する。清潔で安価な生理用ナプキンづくりへの困難な旅はここから始まった。

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

何しろインドで生理はタブー視されていたため、男性が生理用品をつくるというだけで、周囲からは奇異な目で見られ、女性たちからは変態扱いされ、ついには家庭崩壊を招く。それでも男は諦めず信念を持ち続け、最終的に行き着いたのが、最適な材料のセルロース・ファイバーを入手することと、大型のナプキン製造機からヒントを得て、小型のナプキン製造機を開発することだった。セルロース・ファイバーを分解し、圧縮し、包み、殺菌する。この4工程を分割することで、低コストで製造機をつくることに成功。市販の生理用ナプキンが1袋(10枚入り前後)55ルピーだったのに対し、1枚2ルピーで販売可能となったため、約半値である。さらに特筆すべきは、男が優秀なビジネスパートナーを得て、この製造機をインドの貧しい女性たちの自立支援に役立てたことだ。女性たちは銀行から融資を受け、その資金で製造機を購入し、生理用ナプキンを製造販売し収益を得て、その一部を返済にあてる。この仕組みづくりを考案し実現させたことがソーシャルデザインであると思った。まさにSDGsに沿ったビジネスモデルである。とはいえ本作は決して堅苦しい映画ではない。全体に明るく楽しく、インド映画ならではのミュージカルシーンも盛り込まれていて、良質なエンターテイメントとしても楽しめる。

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

公式サイト:http://www.padman.jp/site/

2018/12/09(杉江あこ)

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第370回企画展 続々 三澤遥

会期:2018/12/03~2019/01/26

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

透明の容器の中で、水泡が一つひとつゆっくりと上から下へと移動する。やや狭い輪の中を水泡は形を歪めながらすり抜け、そして下までたどり着くと、針のように細い口の中にスッと吸い込まれていく。この延々と続く水泡の有機的な動きに心をつかまれた私は、思わず立ちすくんでしまった。この作品《Form of Gravity》を見て、子どもの頃に飽きずに眺めていたあの情景を思い出した。それは窓ガラスに貼りついた雨の雫が細胞分裂するように形をどんどん変え、最後はスッと流れ落ちていくさまである。理由もなくただ無心に眺めていたい事象というのは、大人になってもある。デザイナーの三澤遥の作品群は、そういう類のものだった。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

正直、本展を観るまで、三澤について私はほとんど何も知らなかった。彼女のプロフィールを見ると、「ものごとの奥に潜む原理を観察し、そこから引き出した未知の可能性を視覚化する試みを、実験的なアプローチによって続けている」とある。一読しただけでは、それがいったいどういうことなのか理解しづらいが、本展を観ると合点がいく。彼女の代表作である「waterscape」は、水中環境を新たな風景に再構築した作品群だ。例えば浅く水を張った水槽の中に、大きな球体状の水槽がもう一つあり、そこには水が満杯に張られている。水槽には金魚が数匹泳いでいて、浅い水と球体の水の中を自由に行き来する。両者はつながっている水なのに、水深がまったく異なることから、そこでは不思議な光景が繰り広げられる。

もう一つの代表作「動紙」は、磁力を使って紙に動的な機能を持たせた作品群だ。これは「takeo paper show 2018 precision」でも観たことを思い出した。円や三角にくり抜かれた小さな紙片の集合体が、磁力によってパタパタと起き上がったり、うごめいたりする。その様子はまるで意思を持った生物のようである。不思議な動きにまたもや心をつかまれ、これもじっと見つめてしまう。普段見慣れたものにも、まだ未知の領域は潜んでいる。三澤はあの手この手を使って、その扉をこじ開け、私たちに見せてくれる。そのたびに、私たちは図らずも童心にかえってしまうのだ。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

公式サイト:http://www.dnp.co.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000730

2018/12/04(杉江あこ)

ジャポニスム2018 「明治」/「ジャポニスムの150年」

「明治」

会期:2018/10/17〜2019/01/14

ギメ東洋美術館[パリ]

「ジャポニスムの150年」

会期:2018/11/15〜2019/03/03

装飾美術館[パリ]

デモで炎上中のパリでは、シャンゼリゼに沿ったメトロの1号線を中心に複数の主要な駅が閉鎖されていたため、自由に乗り換えができず、パズルのように面倒な移動になったが、ジャポニスム2018に関連した展示をいくつかまわった。

明治150年を記念したギメ東洋美術館の「明治」展は、帝国と天皇の肖像に始まり、超絶的な技術による工芸復興、そして海外に影響を与えたジャポニスムの展開をたどる。最後のセクションでは、あえてキャプションを別の場所に置き、日本と西欧を混ぜて、来場者に考えさせる展示が行なわれていた。装飾過剰な作品など、おそらく今の日本人からは中国風に感じられるものが多いだろう。なお、展示はギメとロンドンのコレクションで構成されており、これまで低く評価された明治時代の工芸を再評価するものだった。

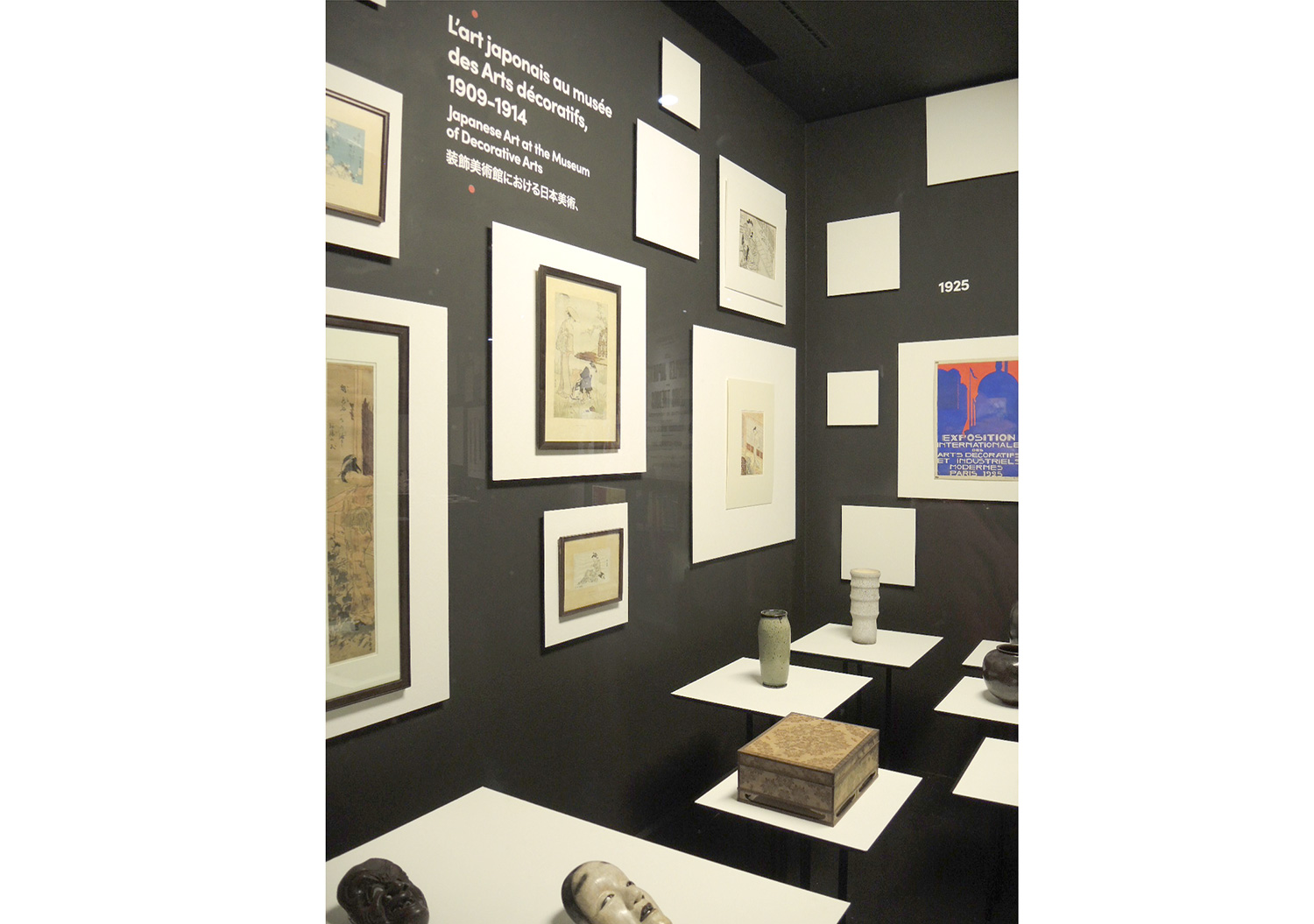

装飾美術館はデモが行進するリヴォリ通り側のエントランスは閉鎖されていたが、反対側の中庭からは入場することができた。「ジャポニスムの150年」展は、「発見者」(同館における日本紹介の歴史、万博の展示や収集家のコレクション)「自然」「時間」「動き」「革新」(三宅一生、田中一光、福田繁雄、倉俣史朗、コム・デ・ギャルソンなど)という5つのテーマによって、近現代の日本のデザイン史(工芸、家具、図案、衣服)を紹介する。空間にゆとりをもって展示するアートと違い、多ジャンルかつ膨大な数が出品されていたが、これを見事にさばくシステムを実現したのが、藤本壮介の会場構成だった。グリッド、沿った矩形、円、掛け軸風、一反木綿風など、テーマごとに什器のデザインを変え、次は何がくるのかと目を楽しませてくれた。

ギメ東洋美術館と装飾美術館で、日本のデザイン展を同時に開催していたのは興味深い。前者は明治時代に日本が海外に輸出して外貨を稼いだ装飾的な工芸であるのに対し、後者の企画は日本側からもキュレーターが参加し、今の日本が西洋に見てほしいクールなデザインだからだ。両者の違いから、裏返しのジャポニスムを読みとることもできるだろう。

パリ、デモの様子

パリ、デモの様子

ギメ東洋美術館、外観

ギメ東洋美術館、外観

「明治」展、会場の様子

「明治」展、会場の様子

「ジャポニスムの150年」展、「発見者」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「発見者」の展示

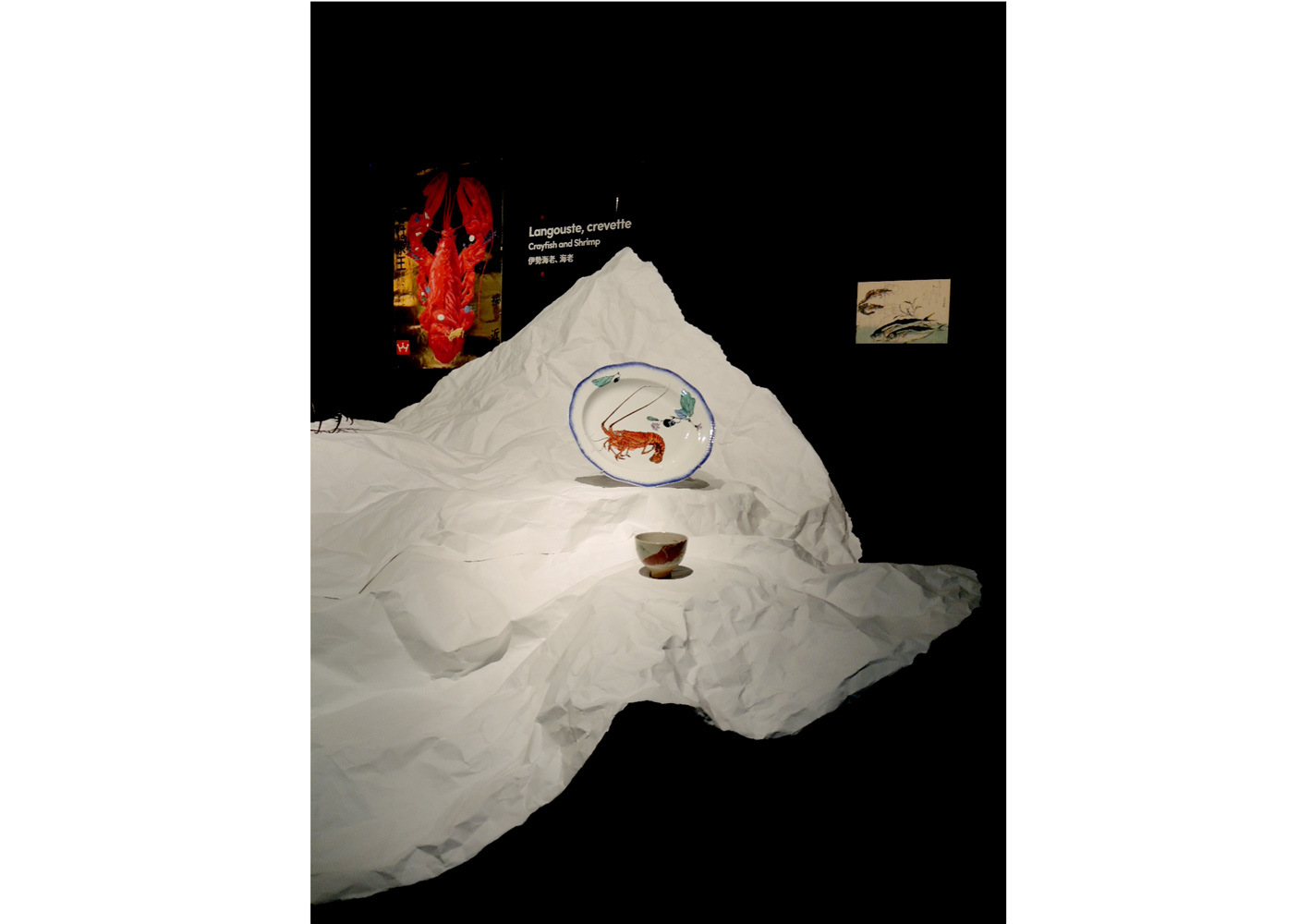

「ジャポニスムの150年」展、「自然」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「自然」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「動き」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「動き」の展示

2018/12/01(土)(五十嵐太郎)

クリエイターと福島の窯元がつくる「大堀相馬焼167のちいさな豆皿」

会期:2018/11/27~2018/12/22

クリエイションギャラリーG8/ガーディアン・ガーデン[東京都]

国の伝統的工芸品に指定されている大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)を知っている人はどれほどいるだろうか。たとえば益子焼や九谷焼、有田焼といった焼物産地に比べると、それほど全国的に知られた産地とは言えないだろう。大堀相馬焼の集積地は福島県浪江町。2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故の影響を受け、窯元は避難を余儀なくされ、一時、産地は崩壊の危機にさらされた。

何をもって「◯◯焼」と呼ぶかの定義は産地によって異なるが、一般的にはその土地で焼いていること、その土地で採取された陶土や釉薬を使っていること、そこの組合に所属していることなどの条件が挙げられる。また、伝統的な技法や様式を踏襲していることも重要なアイデンティティーとなる。しかし土地を奪われ、汚染により陶土や釉薬も採取できなくなった大堀相馬焼は、そうした定義自体が揺らぐ危機にさらされた。それでも現在、組合や窯元は福島県内の別の地域に拠点を移し、愛知県瀬戸市の瀬戸土を使い、互いに散り散りになりながらも、大堀相馬焼の伝統を守るため製造を続けているという。

本展はチャリティープロジェクトとして開催されたが、単なる被災地支援という枠を超え、そうした土地に深く根づく伝統工芸のあり方を改めて考えさせられた。両会場に縁のある167人のクリエイターが豆皿のデザインを提供し、大堀相馬焼の三つの窯元がその豆皿を製作。会期中に販売も行なわれた。著名なグラフィックデザイナーやアートディレクター、イラストレーターらが提供した豆皿のデザインは種々様々だ。大堀相馬焼の伝統的な文様「走り駒」を意識した馬の絵もあれば、豆皿だけに豆の絵、クスッと笑える絵、端正なグラフィックアートなどが見られた。豆皿の生地は職人がろくろで一つひとつ制作したものだが、絵付けは筆で直接手描きしたものではなく、当然、転写シートである。その点は伝統的な技法とは異なり、味わいがやや薄まるが、それでも大堀相馬焼の名前を周知させるには十分な機会だっただろう。これまであまり知られてこなかった焼物産地ではあるが、奇しくも、危機にさらされたことにより周知の機会を与えられたのである。会場の壁面には、大堀相馬焼の窯元の風景や製造工程をとらえた写真が大きく掲げられていた。その明るく健やかな写真を見ていると、この焼物産地を危惧する気持ちも少し救われたような気がした。

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/creationproject/2018

2018/11/30(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)