artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

佐々瞬の借家訪問、鎌田友介ミニレクチャー

東北大学青葉山キャンパス[宮城県]

仙台のアーティスト、佐々瞬が、持ち主から借りている沿岸部・新浜の住宅を、彼の友人である鎌田友介とともに訪問した。これは東日本大震災で半壊したが、当初は再びそこで暮らす意志があり、公費解体を受けず、かといって結局、別の場所での生活を始めたため、そのまま残ったものである。窓や壁の一部は壊れたまま、1階の壁には浸水の到達線も残っているが、だんだん薄くなっているらしい。昨年、荒浜の小学校は震災遺構になったが、生活の空間で解体を免れ、被害の爪痕を確認できる事例はもう少ない。佐々も、この住宅をどうするか決めているわけではないが、とにかく借りることにしたという。いずれ時間が経てば、被災した民間の住宅として重要視されるはずだ。が、すぐにはそうならないだろうから、しばらくは維持する必要がある。また、こうした場所をわれわれが今後どう使うのかも試されているように思う。そこで筆者も大学のゼミで、まずは一度ここを活用することに決めた。

佐々瞬が新浜で借りている民間住宅の外観。先の東日本大震災で被災した

佐々瞬が新浜で借りている住宅の内部

最近はほとんど海外で調査と制作を続けている現代美術家の鎌田が、仙台に滞在するということで、東北大においてミニレクチャーを依頼した。もともと彼は壊れた窓枠が絡まりあう建築的なインスタレーションを手がけていたが、近年は住宅と記憶をテーマにした作品を発表している。とくに日本統治時代の韓国、あるいは日本の移民が渡ったブラジルに建設され、今も残る日本家屋、そして戦時下において、一時アメリカに戻っていたアントニン・レーモンドが軍に協力し、効果的な焼夷弾の開発のために砂漠に建設した日本的な木造家屋を綿密に調査している。が、彼は研究者ではないので、論文を執筆するわけではない。これら一連の日本家屋のリサーチから展開された構造物のシリーズは、国際芸術センター青森のほか、各地で展示されたが、国立現代美術館ソウル館の大きな吹抜けでは、3つの住宅が重なる空間インスタレーションを展開した。すなわち、戦争、植民地、空襲、移民といった20世紀の歴史が交錯する日本家屋である。

2019/04/18(木)(五十嵐太郎)

第21回亀倉雄策賞受賞記念 色部義昭展「目印と矢印」

会期:2019/04/04~2019/05/21

クリエイションギャラリーG8[東京都]

本展のタイトル「目印と矢印」とは、グラフィックデザイナーの色部義昭が一般の人に向けて、グラフィックデザイナーの職能をわかりやすく説明する際によく用いる言葉だという。「目印と矢印をつくる人」あるいは「目印と矢印をデザインする人」とでも言っているのだろうか。確かにその言葉どおり、色部の仕事には美術館や公共施設のブランディング、サイン計画が多い。「design」という単語には「sign」という単語が隠れているとおり(デザインの語源については諸説あるが)、「印」をつくることはグラフィックデザイナーにとって基本中の基本とも言えよう。そんな色部が手がけたOsaka MetroのCI計画に、第21回亀倉雄策賞が与えられた。本展はその受賞記念展である。

会場を訪れると、市原湖畔美術館、須賀川市民交流センターtette、東京都現代美術館、天理駅前広場コフフンなどの公共施設のサインが原寸模型として展示されていた。いわば立て看板のような状態で、会場のいたるところにサインが置かれているのだ。原寸ゆえにそのサインが伝える指示もリアルで、矢印の方向へ進むと、本当にその先にトイレや展示室、ホールがあるような錯覚すら起こす。サインとひと口に言っても、その形態や形状はさまざまで、色部の表現の幅を思い知った。しかもどれを取っても、どこか人間的で、親しみやすさを抱ける点に共感を持てる。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

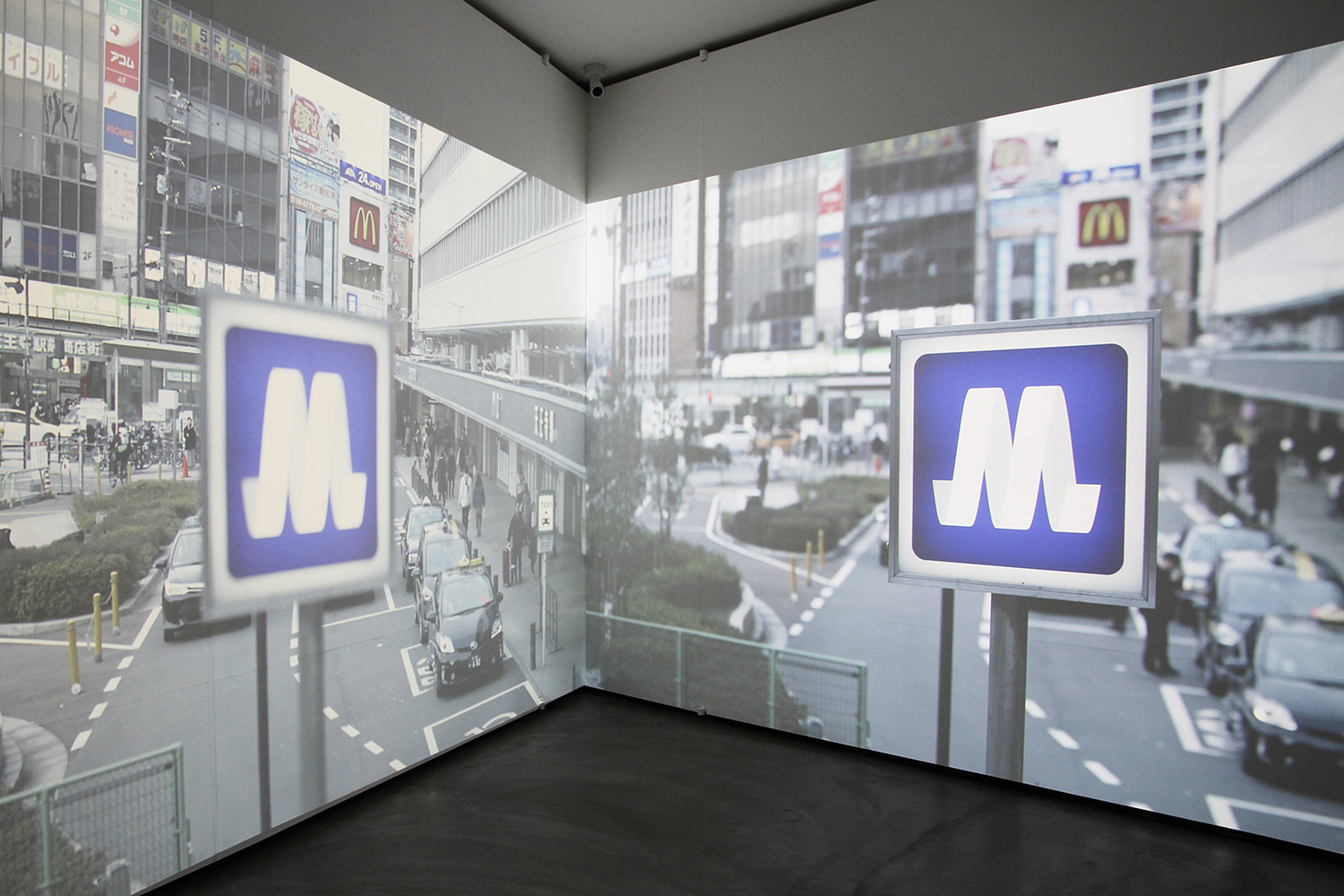

そして会場の奥へと進むと、いよいよ受賞作が登場する。これは公営から民営への移行に伴ない、2018年に新会社として開業したOsaka MetroのCI計画である。チラシなどに載っているグラフィックだけでは気づかなかったが、まるで新体操のリボンのように螺旋状にくるくると回る様子を彷彿とさせる「M」の文字は、視点を90度回転させて見ると、なんと「O」の文字をも内包していた。車内や駅構内のスクリーンで流しているというモーションロゴを見ると、その構造がよくわかり、思わずハッと息を飲む。もっとも奥まった展示室では2面の壁面を使って、実際の地下鉄車内や大阪市内の街の風景を映した映像が流れていた。以前に大阪に住んでいたことのある私にとってそれは懐かしい風景であると同時に、「M」のロゴが新しく加わった街の風景はどこかよそゆきの顔をしているようにも見えた。しかし採用から1年が経ったいま、大阪市民にとって「M」のロゴはもはや馴染みの顔となったのかもしれない。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/201904/201904.html

2019/04/11(木)(杉江あこ)

POP-UP SHOP 福永紙工×21_21

会期:2019/04/10~2019/04/22

21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3[東京都]

会場に入ると、宙には無数の「空気の器」がふわふわと浮かんでいる。福永紙工の代表製品のひとつで、デザインしたのはトラフ建築設計事務所。円形の紙に幅0.9ミリ単位で点線状の規則的な切り込みが入っており、紙を引っ張り上げることで、網目状の器が自在にできあがるという製品である。平面から立体へという驚きもそうだが、簡単に破れたりへたりそうに見える繊細な紙が、器状になることで案外と強度と張りが増すという実態にも驚く。紙なのに、まさに器としての機能を果たすのだ。

そうした「紙なのに」という驚きの製品が、福永紙工ではたくさん生まれている。なぜか。それは同社が自社工場内で印刷から加工までを一貫して行なうことができる強みを生かし、多くのクリエイターと協働して、オリジナル製品の開発を積極的に行なっているからだ。こうした開発は、2006年に発足されたプロジェクト「かみの工作所」から始まった。発足から10年以上が経ったいま、プロジェクトや製品数はどんどん増え、同社は多くの人々に認知されるクリエイティブな紙工会社へと成長した。何より同社とクリエイターとの信頼関係が各プロジェクトを支えている。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

展示風景 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

本展は「POP-UP SHOP」と謳っているとおり、展示販売を目的としている。しかし製品をあれこれと観ているだけでも楽しい。そして結局は手に取って楽しく触っているうちに、つい購入したくなるのである。小さな紙製品ゆえに購入しやすい価格帯で、また実用的とは言い難いのに、なぜか欲しくなる魅力を備えているからだ。例えば「空気の器」と並んで、もうひとつ有名な代表製品が「TERADAMOKEI」である。これは建築家の寺田尚樹がデザインした「1/100建築模型用添景セット」が始まりで、もともとは「建築模型をつくる際に添える人や家具、街路樹などをあらかじめ既製品にしておくと便利なのでは」という建築家らしい発想から生まれたもの。しかしシリーズが大量に増えたいまでは、建築家向けというより、一般の人が楽しむコレクションアイテムと化した。紙のプラモデル感覚で、パーツを切り離して組み立て、ある種のジオラマとして楽しむ製品となっている。ものづくりに携わる企業のブランド価値をどう上げ、世間にPRしていくか。人々の心をくすぐる愛らしい製品をつくり発信することに尽力する福永紙工に、学ぶべき点が多くあるように思う。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

展示風景 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

公式サイト:https://www.fukunaga-print.co.jp/shikoutsushin/event/2019/190325-1/

https://goo.gl/HruQQw

2019/04/11(木)(杉江あこ)

2018年度グッドデザイン大賞展「おてらおやつクラブ 丸の内別院」

会期:2019/04/02~2019/04/22

法事などでお寺を訪れる際、たいていお布施に添えて手渡すのが、仏様へのお供え物である。結果、お寺には菓子や果物などの食品が山のように集まる。住職や僧侶、その家族、また訪れてきた檀家らにそれらの食品をお裾分けしても、その実、食べきれずに持て余してしまうことがほとんどだという。フードロスが深刻な問題となっているいま、お供えという風習に歪みが生じているのだ。一方で、現在、日本の子どもの7人に1人が貧困で苦しんでいるというデータがある。なかでも、ひとり親家庭の2人に1人が貧困状態である。この社会の矛盾に気づいた、奈良県の安養寺住職の松島靖朗が始めたのが「おてらおやつクラブ」だ。2018年度グッドデザイン大賞を受賞し、ある意味、話題を呼んだ。ある意味というのは、「これのどこがデザインなの?」という賛否両論に湧いたからだ。

はっきり言おう。これはデザインである。「お寺の“ある”と社会の“ない”とをつなげる」のが「おてらおやつクラブ」のテーマだという。つまり、これは仕組みのデザインなのだ。同団体は全国にあるお寺1000以上と支援団体400以上とをネットワーキングし、近くにあるお寺と支援団体とをマッチングして、お寺に集まったお供え物を仏様からのお下がりとして、経済的に苦しい家庭の子どもたちにお裾分けする活動をしている。全国いたるところに7万以上もあると言われるお寺。その数はコンビニエンスストアよりも多い。そのお寺を、社会問題を解決するためのインフラとして活用した点に評価が集まったのだ。

そんな同団体の活動をわかりやすく体現したのが本展だった。「おてらおやつクラブ 丸の内別院」というタイトルのとおり、安養寺がそのまま出張してきたかのような展示空間となっていた。まず入り口付近で出迎えるのは仏様や三方である。実際に展示会場でも来場者からのお供え物を預かる。そして中央には畳が敷かれた展示台が広がる。畳の上に載っているのは無数のダンボールだ。安養寺のお堂では、実際にこのようにダンボールを広げてボランティアがお供え物をせっせと詰めているのだという。お供え物はもはや菓子や果物だけに留まらない。もともと「おやつ」から始まった活動だが、いまでは子どもたちの健康的な生活を願い、缶詰やレトルト食品などのほか、歯ブラシといった日用品までが集まっているそうだ。日本人に馴染み深いお寺が、人々への慈悲という根本的な姿勢に基づきながら、時代に合わせた方法で社会問題を解決しようとする試みに、深く共感した。

展示風景 GOOD DESIGN Marunouchi

展示風景 GOOD DESIGN Marunouchi

公式サイト:https://otera-oyatsu.club/2019/03/marunouchi/

2019/04/11(木)(杉江あこ)

菅俊一展 正しくは、想像するしかない。

会期:2019/03/20~2019/04/15

松屋銀座7階デザインギャラリー1953[東京都]

例えば2つの点が左右に並んでいて、その真下に1つの点があるだけで、人の顔に見えるという現象がある。壁や天井に付いた模様やシミを眺めて、人の顔を想像したという経験はないだろうか。本展は、そんなふうに人が根本的に持つ想像力を試す実験のような内容だった。実験されるのは、鑑賞者だ。「ここに並んでいるのは手がかりだけです。正しいイメージは、鑑賞しているみなさんの頭の中にしかないのです。」というメッセージが、まさに本展の主旨を物語っている。

「1. 透明の発生」では、透過の感覚をつくり出す試みとして、さまざまな線の質感や表現方法が紹介される。4つのディスプレイに、斜めに傾いた正方形が、大きな長方形の中を通過していく様子が映る。その通過の過程で、正方形の輪郭が長い点線や短い点線、二重線であったり、四つ角の点しかなかったり、黒く塗りつぶされていたり、または何も映らないだけで、透過の感覚がそれぞれ微妙に異なって見える。いや、目に見えるのはあくまでも点や線でしかないため、心の中での想像が微妙に異なるというわけである。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

「2. 乗り越える視線」は、「視線」の実験だ。これはやられた、という感じである。まず正面のディスプレイに映っている、四角と線だけで描かれた単純な顔を見ると、黒目がある方向を向いている。その視線の方向を辿ると、その先の壁には同じ単純な顔があり、また黒目がある方向を向いている。その視線の方向を辿ると……ということを繰り返していくと、気がつけばあちこちを向かされ、最終的に元のディスプレイに戻ってくるという仕組みだった。これは視線同士をつないで、空間に見えない線を描く試みだそうだ。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

「3. その後を、想像する」では、ディスプレイ映像と、本を模した板の図版とで、日常的な行為の続きを想像させる試みが行なわれる。例えば、トングで掴んだ角砂糖をカップに入れようとする。映像や絵はそこでストップし、その後どうなるのかは、鑑賞者の想像に委ねられる。液体がカップの外にまでポチャンと飛び跳ねるのか、液体の水面が少しだけ揺れ動くのか、その想像は鑑賞者自身の経験値によって変わる。いわば想像力が働くことで、人は日常生活のなかで危険回避ができるというわけだ。これら3つの展示を通して、限られた視覚情報であっても、想像力でさまざまな情報を補うことができる人の知能の偉大さを、改めて教えられた。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

2019/03/23(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)