artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

THE FLOW OF TIME

会期:2018/10/20~2018/10/27

polygon青山[東京都]

アートとテクノロジーの融合というと、なんだか使い古された陳腐な表現になるが、しかし本展を一言で言い表わすのなら、それに尽きた。しかも非常に高いレベルでのアートとテクノロジーの融合である。本展はセイコーウオッチのブランド「グランドセイコー」が、2018年4月に「ミラノデザインウィーク」(「ミラノサローネ国際家具見本市」にともない、ミラノ市内で開催されるデザインの祭典)に初出展した際のインスタレーションで、このたび、東京展としてお披露目された。題材となったのは、グランドセイコーのなかでも機械式時計とクオーツ式時計の良いところを取り入れた、独自機構「スプリングドライブ」を搭載した腕時計である。その特徴である滑らかな秒針の動きや、動力源であるぜんまいが回ることによって微弱な電気を発することなどを咀嚼し、気鋭のクリエイターたちが「時の流れ」を空間に表現した。

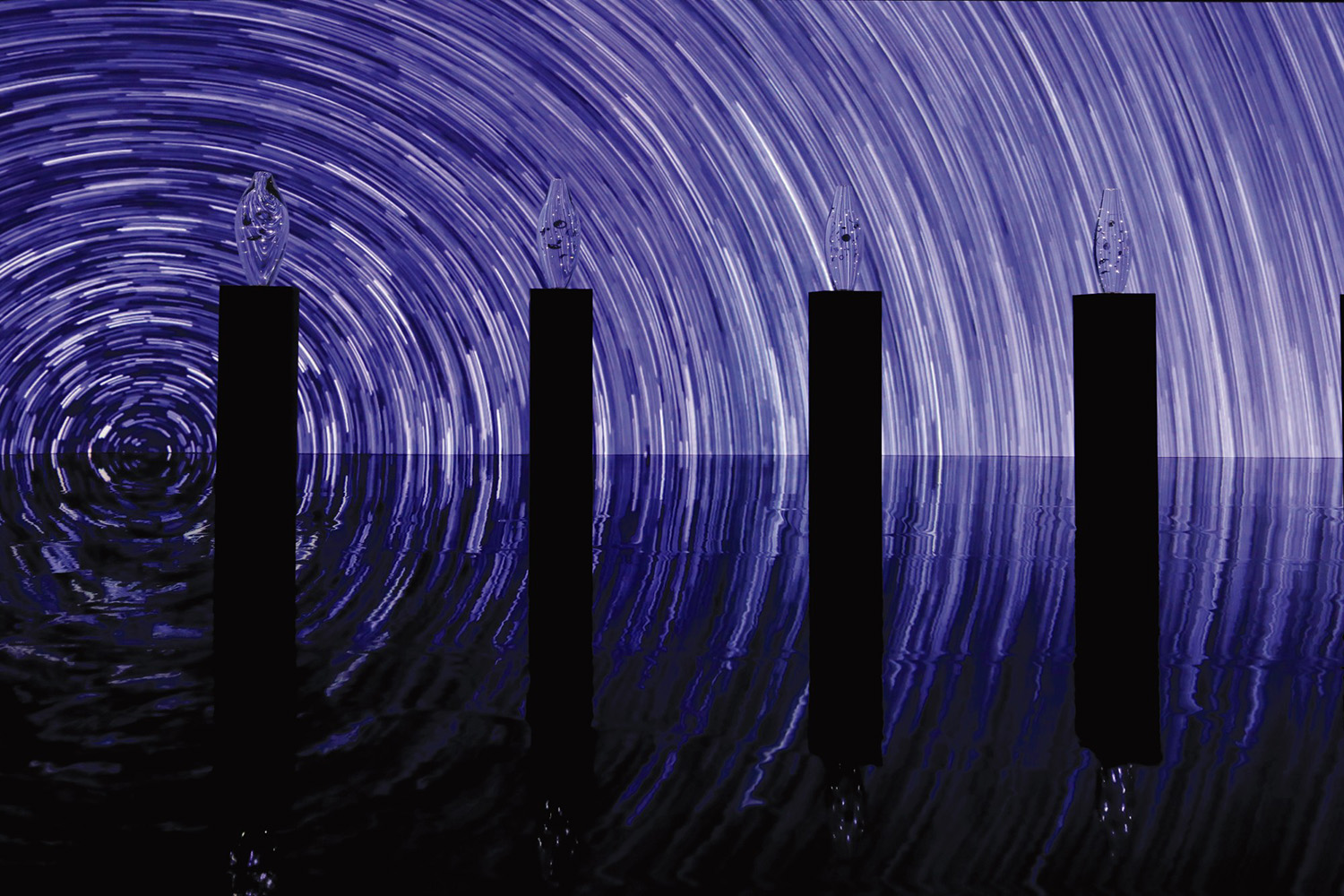

会場には弧を描く広いスクリーンが設えられ、太陽や天体の軌跡、降り散る花びら、水紋、都会の雨の雫などの情景が映し出されていく。その映像を背景にして、12体の透明のオブジェが一列に並ぶ。これらは吉泉聡率いるデザインスタジオのTAKT PROJECTが手がけたインスタレーション作品《Approach to TIME.》で、映像はCGディレクターの阿部伸吾が手がけた。

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

TAKT PROJECTは、前年、個展「SUBJECT⇌OBJECT」を開き、そのなかでアクリル樹脂の内部に電子部品を封じ込めた作品を発表していた。そうした自主研究で培ったノウハウが、このインスタレーション作品には生かされた。一番右端の円柱形オブジェの内部には、200以上ものスプリングドライブの部品が散りばめられ封じ込められている。そして左隣のオブジェへと1体ずつ順に目を移すにつれ、円柱形オブジェは徐々に丸みを帯びていき、スプリングドライブの部品は少しずつ組み上がっていく。一番左端にたどり着くとオブジェは気球形に変わっており、スプリングドライブはついに完成される。しかも封じ込められながらも、実際に文字盤の上で秒針が動いているのだ。さらに12体すべての部品の周辺にはLEDチップが散りばめられており、ときどき、夜光虫のように小さな光をまたたく。これはスプリングドライブが微弱な電気を発することを彷彿させる光のイメージである。

暗闇のなかに整然と並んだ12体のオブジェは、何かのモニュメントのようでもある。映像を飲み込んではその表情を都度変え、光を放つ様子は、とても神々しい。普段、人目に触れることのない腕時計の部品を表に引っ張り出し、その存在を美の概念で伝えていたところに舌を巻いた。

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

公式ページ:https://www.grand-seiko.com/jp-ja/special/milandesignweek/2018/tokyo

2018/10/22(杉江あこ)

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年 インゲヤード・ローマン展

会期:2018/09/14~2018/12/09

東京国立近代美術館工芸館[東京都]

私はインゲヤード・ローマンを「スタッキングの女王」と呼びたい。ローマンはスウェーデンを代表するデザイナーであり陶芸家である。本展は彼女自身が選んだ代表作約180点が一堂に会した、集大成的な展覧会であった。その大半が陶磁器とガラス食器である。いずれもきわめてシンプルで、凛とした美しさを備えていたのはもちろん、印象的だったのはスタッキングの美である。どのメーカーの製品にしろ、ローマンはたいていの器と器とを重ね合わせていた。重ね合わせることを前提にデザインしているようで、大から小までを順に重ね合わせることで整然とした入れ子になる器もあれば、有田焼ブランド2016 /の《ティー・サービス・セット》のようにカップの蓋がコースターとなり、ポットの蓋がストレーナー置きとなる機能的な重ね合わせもある。さらに木村硝子店の《THE SET》のように、重ね合わせたときに「蓮の花に見えるように」とデザインした器もある。

《ティー・サービス・セット》(2016)2016株式会社

《ティー・サービス・セット》(2016)2016株式会社

[Photo: Anna Danielsson/Nationalmuseum Stockholm]

《THE SET》(2017)木村硝子店

《THE SET》(2017)木村硝子店

[Photo: Anna Danielsson/Nationalmuseum Stockholm]

なかでも見事だと感じたのは、北欧のガラスメーカー、オレフォス(Orrefors)やスクルフ(Skruf)のカラフェとグラスの重ね合わせである。それはカラフェの口の上にグラスが伏せて被せられているデザインもあれば、カラフェの口の中にまるで栓のようにグラスが上を向いた状態で組み込まれているデザインもあった。後者のデザインは、日本人にはなかなか思いつけない発想だ。さらにカラフェの口縁に横縞の白い線、グラスに縦縞の白い線が入れられていて、重ね合わせると格子模様が浮かび上がる凝ったデザインもあった。展示台に設置されたローマンのインタビュー映像を見ると、カラフェとグラスは、彼女の幼少期の思い出が原体験となっていることが語られる。グラスは、井戸から水を汲み取るための柄杓の象徴だという。カラフェにたっぷりと新鮮な水を入れ、冷蔵庫に冷やしておく。そして喉が乾いたときに、そのカラフェの上に載ったグラスに水を注いで飲む。そんな暮らしのワンシーンが、凝縮されているのだ。さらにローマンは人間に欠かせない水の大切さを語る。彼女がガラス食器のデザインに携わるのは、ガラスと水が似ているからだと言う。そう言われると、ガラス食器を重ね合わせた姿は幻想的な水紋を想像させる。ローマンがスタッキングにこだわるのは収納性や機能性だけではない、ガラスや陶磁器の表情をより豊かに見せるための手段なのだろう。

公式ページ:http://www.momat.go.jp/cg/exhibition/ingegerd_2018/

2018/09/26(杉江あこ)

good design company 1998-2018

会期:2018/09/12~2018/10/18

クリエイションギャラリーG8[東京都]

good design company(gdc)は、クリエイティブディレクターの水野学が代表を務めるデザイン会社である。彼の名を知らなくとも、熊本県公式キャラクター「くまモン」をデザインした人と言えば、誰もがあぁと思うだろう。くまモンは熊本県出身の放送作家、小山薫堂がプロデュースしたキャラクターとして知られるが、デザインを手がけたのは水野である。本展は設立20周年を迎えるgdcの仕事を紹介する展覧会だった。会場の中でくまモンは意外と小さな扱いにとどまっていたが、ほかに中川政七商店、相鉄グループなど、gdcのデザインであることを知っている事例もあれば、あれも? これも? と、その商品パッケージや広告は知っているのに、gdcのデザインであることを知らなかった事例がいくつもあった。いかにgdcのデザインが世の中にたくさん浸透していたのかを思い知る瞬間だった。

「くまモンをデザインした人」と称されるのは、水野本人はもう辟易していることだろうが、それでもやっぱり語ってしまう。なぜならくまモンが登場してすでに8年近く経つにもかかわらず、その人気はいまだ衰えることがないからだ。その売れっ子ぶりは、キャラクターを活用した街おこしの大成功例と言っていいだろう。くまモンがこれほど売れた理由は、いろいろと指摘されている。まず無料で商用利用を許諾しつつ、利用の際のルールを徹底したという画期的な著作権ビジネスモデルが挙げられる。それだけでなく、デザインにおいても利用しやすさの秘密がたくさんあった。それはくまモンには輪郭がないため、大きく使っても小さく使ってもデザインに統一感を持たせられること。黒と赤の2色だけで構成されたシンプルさのおかげで、幅広いデザインに対応できることなどがある。また、水野はくまモンのデザインを決める際に、0.1mm単位で顔のパーツを動かした候補案を数百枚も用意し、スタッフ全員で「良い」と思った顔に投票する方法で絞り込んでいったという。つまり最終的には、人間が心理的に好むか否かの直感に頼って決めたというわけだ。多くの人々に愛される裏づけがそこにはきちんとあった。余談だが、初日のオープニングパーティーにはくまモンもお祝いに駆けつけたという。わが子(作品)にも愛されるクリエイティブディレクターなのだ。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式ページ:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/201809/201809.html

2018/09/26(杉江あこ)

アルヴァ・アアルト──もうひとつの自然

会期:2018/09/15~2018/11/25

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

フィンランドの建築家、アルヴァ・アアルトは、自らデザインした家具を工業生産しようと考えなければ、ここまで世界的に有名な人物にならなかったのではないか。本展を観て、あらためてそう思った。アアルトは教会の改修や設計で建築家デビューをする。その後は知人の邸宅や公共施設の設計などに精力的に携わるが、もし活動分野が建築のみにとどまっていたとしたら、一介の建築家で終わっていたかもしれない。建築とあわせて、その空間に設える家具まで設計する建築家はほかにもたくさんいる。しかしアアルトが目をつけたのは、家具の量産化と国際的な販路である。1935年、彼は37歳のときに、妻のアイノ・アアルトや友人たち4人でインテリアブランド「アルテック(Artek)」を設立した。アートとテクノロジーを掛け合わせた造語だというこの社名にこそ、時代の潮流だったモダニズムの精神が表われていた。ヨーロッパを手始めに、アルテックの製品が世界中に広まるのにともなって、アアルトの名も知られていったのである。

©Alvar Aalto Museum[Photo: Eino Mäkinen]

例えば、アアルトがデザインした家具の代表作に《スツール 60》がある。これは正円の座面と3本脚で構成された、これ以上、そぎ落とす要素がないくらいシンプルなスツールである。そのため1933年にデザインされてから80年以上が経ついまも、あらゆる家具におけるスツールの代名詞となっている。しかもそのシンプルな形状は、堅牢さや軽さを追求するため、実は手の込んだ構造で成り立っていることが工場の映像を見るとわかる。また、建築と家具両方においてアアルトを一躍有名にしたのが、パイミオ市の結核療養所「パイミオのサナトリウム」だ。この空間に設えられた椅子《アームチェア 41 パイミオ》は、積層合板を使った有機的なラインが特徴で、眺めるだけでも美しいが、実際に座ってみるとその快適さを実感できる。背もたれや肘掛けなど、人間の身体に触れる部分すべてが曲線で構成されているため、人間に非常に優しい椅子なのだ。ちなみに、本展ではこのサナトリウムの病室が原寸大で再現されており、それはそれで見応えがあった。展示の最後には特設コーナー「アアルト ルーム」が設置されており、アアルトの家具に自由に座ったり触れたりできるようになっていた。人間の身体にもっとも近い家具が多くの人々に受け入れられたことが、アアルトが世界中で愛された要因だろう。特設コーナーでの来館者の幸せで満足そうな顔が、それを物語っていた。

©Vitra Design Museum[Photo: Jürgen Hans]

公式ページ:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2018_aalto

2018/09/24(杉江あこ)

1968年 激動の時代の芸術

会期:2018/09/19~2018/11/11

千葉市美術館[千葉県]

「1920年代」とか「1980年代」とかひとつのディケードをテーマにした展覧会はたまにあるが、それに比べて、ある特定の年に焦点を絞った展覧会は少ない。記憶にあるのは、目黒区美術館の「1953年ライトアップ」、東京都現代美術館の「よみがえる1964年」くらいか(両展とも1996年の開催)。展覧会というのは個展にしろテーマ展にしろ通史的に構成されるものが多いので、特定の年に絞ると時間的な推移が示せなくなるからだろう。一方で、地域性やジャンル間などの横との関係性が明確になり、時代性や社会背景を浮き彫りにしやすいメリットがある。ちょうど半世紀前の1968年が選ばれたのは、その年の美術を紹介したいというより、当時の美術を通して1968年という時代と社会を浮かび上がらせることが目的だったのではないかと思えてくる。

1968年というと、ノンポリのぼくでもパリの五月革命が思い浮かぶように、世界的な反体制運動の季節。日本でも全共闘などの学生運動やベ平連をはじめとする反戦運動などが盛り上がっていた。展覧会はそうした闘争を記録した東松照明や北井一夫らによる写真に始まり、橋本治による駒場祭のポスター、赤瀬川原平の『櫻画報』や「千円札裁判」の記録・資料、羽永光利による新宿風景やハプニングの写真、美共闘のガリ版刷りアジビラ、70年の万博および反万博の写真や資料、横尾忠則、粟津清らによる天井桟敷や状況劇場、暗黒舞踏の公演ポスター、つげ義春や林静一らの漫画、『プロヴォーク』の中平卓馬や森山大道によるブレ・ボケ写真、もの派や概念芸術の作品・資料まで、ざっと450点ほど。時代的には1968年を中心に、赤瀬川原平のいわゆる「千円札裁判」が始まる66年から、万博の開かれる70年まで幅をとっている。

よく半世紀も前のものをこれだけ集めたもんだと感心するが、お気づきのように記録写真や資料、ポスターや漫画などアーカイブやサブカルチャーものが大半を占め、いわゆる「美術作品」らしきものは少ない。もちろん写真も漫画もポスターも美術作品といえばいえるが、いずれも複製芸術であり、1点ものの絵画・彫刻となると、鶴岡政男の《ライフルマン》、山下菊二の《海を渡る捕虜服》、高松次郎ら「トリックス・アンド・ヴィジョン」の出品作、山口勝弘らによる環境芸術やインターメディア作品、李禹煥らのもの派の作品(再制作)など数えるほどしかない。まあ半世紀も前のことだし、当時はインスタレーションやパフォーマンスの先駆的作品が多く、作品自体がその場で消えて残っていないし、なにより「絵画」「彫刻」といった形式が風前の灯だったから仕方がないといえば仕方がない。その代わり勢いがあったのが、時代や社会を反映しやすい写真やポスターや漫画などのサブカルチャーだったというわけだ。見終わったときは美術展とは違い、資料の山にひととおり目を通したという快い疲労感が残った。

2018/09/18(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)