artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

バズ・ラーマン『エルヴィス』

映画『エルヴィス』(2022)は、後にマネージャーとなるトム・パーカー大佐が、若きスターが誕生する瞬間を目撃するライブのシーンがとても魅力的だし、金もうけに走り、プレスリーを消費するマネジメントとの確執が大きなテーマのひとつだが、個人的に印象に残ったのは、音楽と社会背景との密接な関係だった。今では考えられないが、プレスリーが腰を振って踊るだけで、卑猥とされ、良識派からは非難の対象となり、放送禁止が要求されている。また彼は、子供のときに貧しい住区に暮らしていたことから、身近にアフリカ系アメリカ人の音楽を吸収していた。それゆえ、リズム・アンド・ブルース+カントリー(白人サイドの音楽)という2つのルーツが融合し、希有な歌い手が登場したのである。だが、当時は人種の隔離を提唱する政治的な主張も根強く、公然と差別が行なわれていた。したがって、人種が交ざるような音楽そのものが、保守派にとっては不道徳であり、脅威とみなされていた。ロックはその起源において、政治的なものとして出現したのである。

晩年はラスベガスのショーが中心だったが、プレスリーが活躍した激動の時代は、キング牧師やケネディ大統領の暗殺事件とも重なる。日本でこの映画が公開された直後、安倍首相の銃撃事件が発生し、思わぬかたちで『エルヴィス』は今の時勢とつながりをもち、現代日本のロックについても考えさせられた。すなわち、その非政治性である。ほとんど政治的な発言をしないミュージシャンと、音楽に政治を持ち込むな、という聴衆の雰囲気だ。

ところで、3年ぶりに開催されたサマーソニックの初日、ZOZOマリンスタジアムのステージにおいて、イタリアのバンド、マネスキンの女性ベーシストによるジェンダーに関するステートメントとしてのニップレス着用をKing Gnuが揶揄し、ロサンゼルスの女性パンクバンドのリンダ・リンダズのカタコトの日本語をマキシマム ザ ホルモンがネタにしたという。外国の女性ミュージシャンに対する差別的な MCを平然としてしまうバンドは、ロックの末裔として恥ずかしい。アジア系、ラテン系のメンバーから構成され、人種差別に対抗する曲ももつ、リンダ・リンダズのバンド名は、もともとブルーハーツの楽曲にちなむ。筆者は、マウンテン・ステージでまだ十代の彼女たちの演奏を聴いたが、ガッツのあるロックだった。

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/elvis-movie/

2022/07/24(日)(五十嵐太郎)

完璧に抗う方法 - the case against perfection - 佐藤史治と原口寛子/関真奈美「2人だけでも複雑/はじけて飛び散り、必然的にそこにおかれる」

会期:2022/07/02~2022/07/18

あをば荘[東京都]

本展はアーティストである図師雅人と藤林悠によって企画された連続二人展の第4回目だ。二人は出展作家たちの生い立ちに触れるようなインタビューを行ない、そこから展覧会を構成した(4回目からは図師のみ)。展覧会の企画者が出展作家についてリサーチを行なうことは常である。ただし、本展においてそのリサーチは、作品はメディウムに関する視点だけで語ることはできないという立場から出発している。作品の鑑賞にそういった、作者の自伝性といった、ロマン主義的な観点をどのように挿入するべきかを見直す取り組みでもある。もっと言うと、人生というよりも日々の営み、技術、あるいは他者、作品を含めた物事との出会は、アーティスト(ひと)にどう影響するのか。

今回は、佐藤史治と原口寛子、関真奈美の二組展だ。二組はそれぞれ藤林と図師からインタビューを受けたあと、それぞれの過去作を受け、新作を発表している。本展の出発点となっているのは、佐藤と原口の《手のシリーズ》(2011-19)、関の《shadowing》(2011)だ。《shadowing》は語学学習のときに、ネイティブの発音を少し遅れつつ真似ながら口に出して学ぶシャドウイングに由来する、パフォーマーが公共の空間にいる人の身振りをなぞり続ける映像作品である。これは関の最初期の作品だ。後の、録音した発言をもとに行動も再現しつづける「サマータイム」シリーズ、関が他者に指示を出し、展覧会会場や公共の場でその通りにふるまってもらう「乗り物」シリーズと比較すると、関の作品には「真似とは何か」「指示する存在とは何か」「映像になっていない、映像のルールを決めるプロセス」についての問いが浮かび上がってくる。

というのも、佐藤と原口が《shadowing》を「真似」という方向で受け止め、新作である「SH」シリーズを制作したから、わたしはそれを考えることができた。

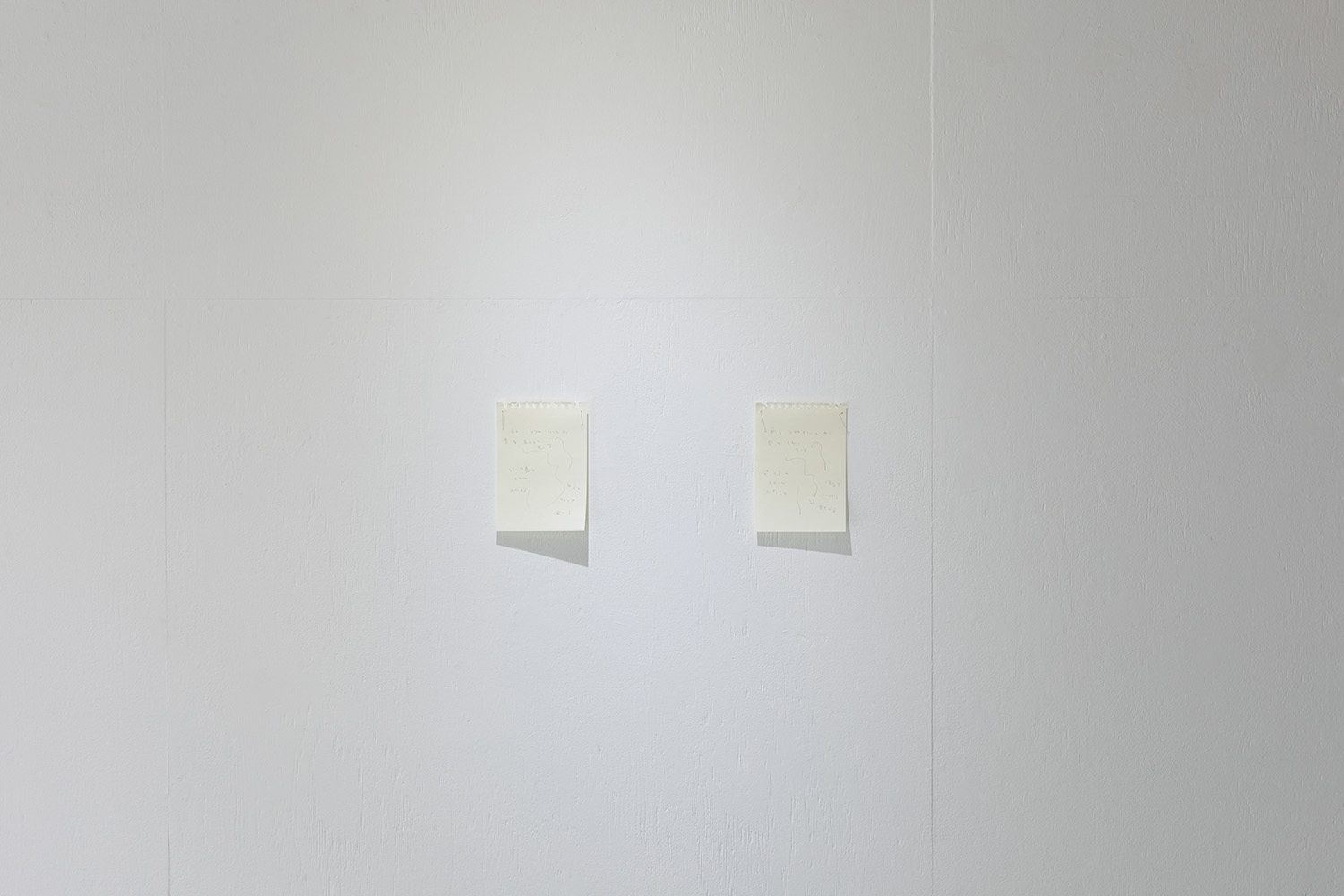

例えば、《SH#1》(2022)は紙に鉛筆で描かれたドローイングが2対あるものだ。片方は佐藤と原口のどちらかが《shadowing》について描いたもので、片方はそのドローイングを模したもうひとりのドローイング。前者にとっては意味のある文字と線も、後者にとってはただの形象かもしれないという状況。二人がどのような取り決めで実行したかによって、真似の産物であるドローイングの意味は鑑賞者にとって変わるが、それは開示されない。

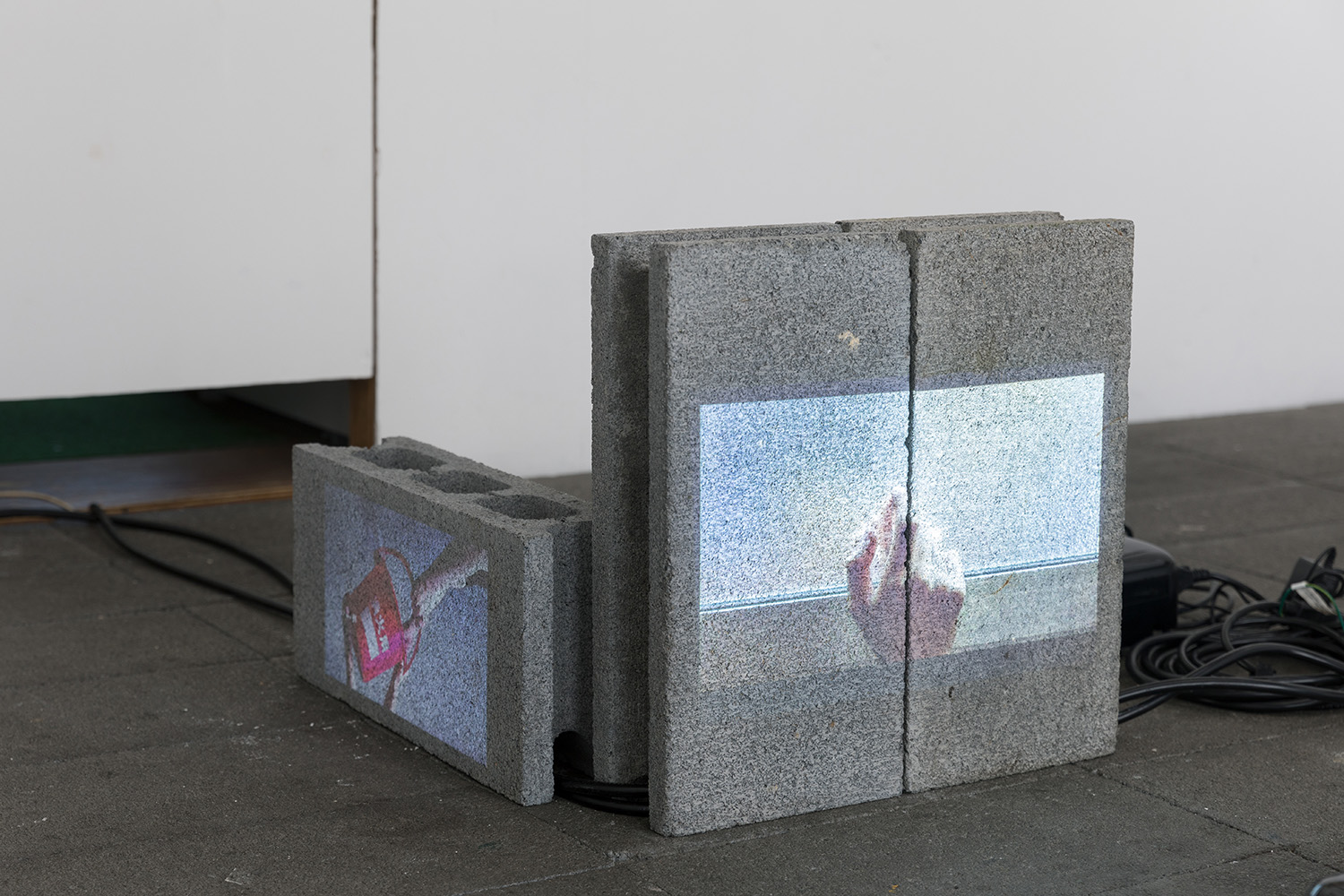

こういった鑑賞を経たとき、佐藤と原口が2011年から2019年に制作した映像作品を組み直した《手のシリーズ》(2022)の視聴体験もまた変化した。《手のシリーズ》は、二人の右手がとある挙動を行なう様子だけが撮影された、無言の映像作品だ。それぞれの人差し指が照明のスイッチのオンオフを押し合い圧し合うような無限の拮抗、水の入ったバケツをいかに受け渡すかという相手の気配を察するようなリレーというように、その様子は調和的なものもあれば競争的なものまである。

しかし、関の《shadowing》への応答が入ることによって、佐藤と原口の映像のそと、制作の過程での二人の話し合い、間合いまで想像させられるようになる。どこまでが事前に決められていたのだろうかと。

関も二人の作品に応答し、影絵の写真作品を出展している。現在、関はフランス在住なのだが、作品の輸送は困難だ。そのとき、データと出力での転移のずれが少ないという理由もあって、本展では紙がメディウムに選ばれている。関は手の型紙を切り抜いて影絵をつくっている。型紙はスキャンされ、そのデータが出力されたA4用紙が展示されているのだが、フランスでの居住に際し、関は日常的に大量の書類の出力と入力が必要になり、渡仏後に最初に買った機材がスキャナということもあって、今回の作品に至ったとアーティストトークで明かしていた★。

展示作品のうち、書籍である佐藤と原口の《私家版 日比谷公園の歴史》(2021)はほかの鑑賞者がいて読めなかったのだが、どうやら某公共図書館で借りれるものらしい。作品のできる前を鑑賞者に考えさせようとした本企画は、誰かの在廊による「実は」という語りが前提だったのだろうかどうかとふと考える。出展作家たちは、アーティストトークで生活の開示を行ない企画主旨に応えながらも、各々の過去作への応答のラリーによって、作品自体への着目──作品が人の命よりも長く、あるいは公開・収蔵により複数化する可能性の造形が、作品の鑑賞における思考の及ぶ範囲──を、作品が生まれてしまった後へも同時に引き伸ばすことを実現していたように思う。

なお、本展は無料で観覧可能でした。裏手には「文華連邦」があります。

関真奈美《shadowing》(2011)映像、 6分32秒[撮影:間庭裕基]

関真奈美《shadowing》(2011)映像、 6分32秒[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《SH #1》(2022)鉛筆、紙[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《SH #1》(2022)鉛筆、紙[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《手のシリーズ》(2022/2011-19)5チャンネルビデオ、ループ再生[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《手のシリーズ》(2022/2011-19)5チャンネルビデオ、ループ再生[撮影:間庭裕基]

関真奈美 展示風景

関真奈美 展示風景

壁面の左から:

関真奈美《projected tako who has ten legs》(2022)インクジェットプリント、光沢紙

関真奈美《projected kitsune》(2022)ラムダプリント、半光沢紙

関真奈美《example of both back of hands》(2022)インクジェットプリント、光沢紙

展示台の左から:

関真奈美《 pattern (kitsune)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

関真奈美《 pattern (tako who has ten legs)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

関真奈美《pattern (unicorn)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

関真奈美《pattern (escargot)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

[撮影:間庭裕基]

★──アーティストトークはYoutubeで公開されている。

「完璧に抗う方法 佐藤史治と原口寛子/関真奈美『2人だけでも複雑/はじけて飛び散り、必然的にそこにおかれる』アーティストトーク 2022/07/09収録」https://youtu.be/_0ikkWwIaCw(2022.07.24閲覧)

公式サイト:http://awobasoh.com/archives/2251

2022/07/10(日)(きりとりめでる)

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」

会期:2022/07/02~2022/07/18

本展に並ぶ写真作品《Liminal Photo》は、間庭裕基の祖父の家の壁が光や熱で焼けた跡を撮影したものだ。家に入りこむ光や屋内照明の紫外線、あるいは家電のモーターの熱は、壁に貼られたカレンダーや時計やプリントや電子レンジのようなものを取り除いたときに、ぽっかりと白く、あるいは、その物質を縁取るようにして溜まった粉塵で黒く、かつての存在を壁紙に焼き付けていた。物そのものが不在となった後も「何があったのか」をギリギリ感知させるほどに。

間庭裕基《Liminal Photo》(2022)ゼラチンシルバープリント、アルミマウント、480×325mm

間庭裕基《Liminal Photo》(2022)ゼラチンシルバープリント、アルミマウント、480×325mm

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

奥:間庭裕基《echo》(2022)シングルチャンネルビデオ、15分

[撮影:間庭裕基]

奥の部屋に入ると、玄関からの光の消失点かのような位置に《echo》(2022)という映像作品があった。窓からの光をあびるように佇む男が白んで浮かび上がっては僅かに動いて見える。モニターが焼き付きを起こしそうな緩慢な映像のあとには、水場と窓があって、そこに立てかけられたスマートフォンに映し出されている《sleep》(2022)。その映像には窓辺の朝日を感じさせる無人であっけらかんとしたベッドルームに、かつてMacOSで使用されていたスクリーンセーバーのモーションが重ねられていた。PCをはじめ多くのデバイスで使用されていたCRTモニターは、同一映像の長時間表示による画面の焼き付けを防ぐためにスクリーンセーバーが自動表示されていたが、現在はLCDモニターが席巻し、無用の長物となった。その横では、キャプションに記名はないがスタジオ撮影用のLEDライトが煌々と夕焼けのように光り、屋内の壁をガラス越しに照らしていた。この会期期間中の痕跡は、この程度の光では留まらないとでも言いたげなように。

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

左上:間庭裕基《sleep》(2022)シングルチャンネルビデオ、3分45秒(ループ)

[撮影:間庭裕基]

というわけで、本展では、人が感知できないような建物の壁やデバイスの累積する物理的変化、デバイスの技術革新といった時間幅が扱われ、ゆえに人の網膜へ直に到達するブルーライトは主題から外されたのだろう。また、触れなかったが、会場に入ってすぐにあるステレオスコープカードを模した紙に二つの写真が組み込まれた《here and there》は、ドアの穴をピンホールカメラに見立て撮影した写真と、扉に映像を投影した状態で撮影した写真が並んだものだ。左右の視差が記録されていれば三次元が現われるはずのカードには、まったく違う景色が隣り合っている。その異種が混然一体と並ぶ様子からわたしはハンドアウトにあるような「ネットワーク化された写真」の「幻」を受け取ることはできなかったが、長屋独特の奥まっていくにつれ暗がりになっていく空間を上手く使用し、多層的な時間を閉じ込めた展覧会だったと思う。

なお、本展は300円で観覧可能でした。裏手には「あをば荘」があります。

間庭裕基《here and there》(2022)紙、インクジェットプリント、480×325mm[撮影:間庭裕基]

間庭裕基《here and there》(2022)紙、インクジェットプリント、480×325mm[撮影:間庭裕基]

公式サイト:https://camerasimulacra.com/

2022/07/10(日)(きりとりめでる)

ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと

会期:2022/05/03~2022/09/04

金沢21世紀美術館[石川県]

2009年に結成され、ドクメンタやヴェネツィア・ビエンナーレへの参加など韓国を代表するアーティストデュオ、ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホの日本初の大規模な個展。金沢21世紀美術館での滞在制作を含め、映像インスタレーション6点を展示する。現在/SF的な未来、韓国/北朝鮮、現実/夢や虚構といった二項対立の構造、「過去」「異質な外部」との接触、監視された閉鎖空間、植物の収集や育成といった要素が、商業映画なみのクオリティの映像どうしをつないでいく(実際に有名な俳優が出演している)。

特に、構造の類似性を感じさせるのが、《世界の終わり》(2012)と《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ(News from Nowhere: Freedom Village)》(2021)。《世界の終わり》では、2面スクリーンの左右にそれぞれ、終末を迎えつつある世界で男性アーティストが孤独にスタジオで制作する「現在」と、終末後の世界に生きる女性が「旧世界の遺物」を調査する「未来」が投影される。「未来」の調査ラボは無機質でクリーンな「白」に覆われ、調査サンプルの持ち出し禁止や滞在時間の制限など厳重な規則が課せられている。だが、「現在」で男性アーティストが手にしていた電飾コードの残骸が、再び息をするように明滅し始めるのを見た「未来」の女性は、その「光」を自らの身にまとい(田中敦子の《電気服》のようだ)、トランクに詰め、「外」の世界へ出る決意をする。

「ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと」展示風景、金沢21世紀美術館、2022年

《世界の終わり》(2012)

金沢21世紀美術館蔵[© MOON Kyungwon and JEON Joonho 撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]

《世界の終わり》(2012)

2 channel HD video installation with sound., 13 min. 35 sec.

金沢21世紀美術館蔵[© MOON Kyungwon and JEON Joonho]

一方、《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ》では、「現在」と「SF的な未来」の映像が表/裏に背中合わせで投影される。「フリーダム・ヴィレッジ」とは、韓国と北朝鮮のあいだの非武装地帯(DMZ)に実在する、韓国唯一の民間人居住区の通称である。正式名称は大成洞(テソンドン)。1953年の朝鮮戦争の休戦協定後、国連の管理下に置かれ、休戦当時の住人とその直系子孫のみが居住を許されている。GPSには表示されず、住民の生活はさまざまな制約を受け、部外者の立ち入りはほぼ不可能だ。表側の映像では、この「村」で生活する青年の日常──農作物の加工工場での労働、森での植物採集と標本制作──が描かれる。裏側では、SF的なカプセル型居住空間で暮らす「未来」の男性が、「過去の遺物」である「植物標本」をデータ解析する姿が描かれる。だが彼は、宇宙食のような食糧をこっそり「標本」に与え、干からびた命を復活させて育てている。監視カメラが異常を検知し、警報が鳴り響くなか、「植物の苗」を手にカプセルの「外」へ脱出を企てる男性。特殊なマスクを付けた姿は、「外の世界」がなんらかの「汚染」状態にあることを示唆する。

「ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと」展示風景、金沢21世紀美術館、2022年

《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ》(2021)

[撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]

このように、「過去の世界」との接触が鍵となり、遺物が再び「生命」を宿し、禁忌を犯して閉鎖空間の「外部」へ出ようとする姿が「SF」というフィクションを借りて反復される。ここでは、「現在/SF的未来」という時空的隔たりを装って、朝鮮戦争がもたらした分断が扱われている。ある時点で切り離され、「凍結された過去」をパラレルに生きる者の存在。だが、「過去」からのシグナルが、時空の壁を超え、「未来」を生きる者に意志と「脱出」への希求を与える。「どこにもない場所」というタイトルは、ウィリアム・モリスの小説『News from Nowhere(ユートピアだより)』に由来するが、モリスが「夢の中で訪れた未来のイギリス」の姿を借りて当時の社会批判を行なったように、ユートピア小説とは現実を反映する批評的鏡像である。「過去」がパラレルに存在し、「未来」の時制に干渉し、あるいは「未来」が「現在」の鏡像でもある時制のねじれ。従って、無菌室のように管理と監視が行き渡る閉鎖空間からの「脱出」の企ては、出口のないトラウマ的な時間からの「脱出」でもあるのだ。

「フィクションという装置を借りなければ語れないこと」はまた、並置された写真とテキスト、絵画からもうかがえる。「フリーダム・ヴィレッジ」についての資料然としたモノクロ写真といかにも古そうなタイプ打ちのテキストが並ぶが、「村の標識」の写真に添えられた「大洪水で押し流された砂がつくった」という村の起源の語りや、プロレスのマスクをかぶった2人の男の写真に幽霊の目撃譚が添えられるなど、違和感が混ざる(実は写真もテキストも「捏造」である)。「捏造されたアーカイブ」は、「歴史資料の欠落状態」と「村自体の人工性」の双方を指し示し、両義的だ。

さらに、展示室の最奥では、謎めいた巨大な絵画が出迎える。「フリーダム・ヴィレッジ」に暮らす青年が植物採集をしていた冬の森を思わせる絵だ。葉が一枚もない枯れ枝が、神経網や毛細血管のようにうねりながら絡み合い、空虚な空間を満たす。リアリズムなのに非現実感に満ちている、イリュージョンなのに確固たる強度で存在する、枯死しているが旺盛な生命力に満ちてもいる──これらの矛盾が破綻なく存在する場所。それは、どこにもないがゆえにどこにでも偏在する「フリーダム・ヴィレッジ」の似姿を象ったイコンである。

「ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと」展示風景、金沢21世紀美術館、2022年

《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ》(2021)

[撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]

2022/07/09(土)(高嶋慈)

コレクション1 遠い場所/近い場所

会期:2022/06/25~2022/08/07

国立国際美術館[大阪府]

コレクションの本気と底力だ。ウクライナへの軍事侵攻と沖縄返還50周年という時事性に基づき、①東欧からロシアの作家群と②沖縄出身の作家(石川竜一、山城知佳子、ミヤギフトシ)をそれぞれ小特集に組み、企画展に負けない見応えがある。①は、共産主義体制の崩壊を経た社会的激動期である90年代以降の中東欧のアートを紹介した「転換期の作法」展(2005)が土台にある。現在のウクライナ侵攻や難民危機について直接言及するわけではないが、ホロコースト、冷戦と共産主義下での抑圧、ソ連崩壊といった20世紀史が通奏低音をなし、この地域の現在につながる歴史的視座を提示する。企画の発案から、リサーチ、貸出の交渉、予算調達、輸送など、実現まで1年から数年間かかる企画展に比べて、状況に対するコレクション展のフレキシビリティの高さを示した好例だ。また、②では、山城知佳子の2000年代の初期作品群(《オキナワTOURIST》3部作[2004]、《OKINAWA墓庭クラブ》[2004]、《あなたの声は私の喉を通った》[2009]など)をまとめて収蔵したことの意義も大きい(なお、これら初期作品群については、「山城知佳子作品展」[2016]の拙評を参照されたい)。

展示室を進むと、多数の民間人を巻き込んだかつての激戦地/現在の戦火に加え、沖縄/本土、旧共産圏/西側という地域的周縁性など、この2つの地域を架橋するつながりの線が見えてくる。例えば、山城知佳子が問う沖縄戦の記憶の継承と、クリスチャン・ボルタンスキーやユゼフ・シャイナにおけるホロコーストの記憶。山城の映像作品《あなたの声は私の喉を通った》では、サイパン戦で家族を自決で失った老人の証言を、山城自身が語り直す。記憶の継承とは、他者(死者も含む)の声の憑依や痛みの分有といった身体的プロセスであることを、山城の目から流れる涙や次第にオーバーラップする2人の声と顔が示す。ウクライナ系ユダヤのルーツを持つボルタンスキーの代表作例《モニュメント》(1985)は、子どものモノクロの顔写真を手作りの祭壇風に設置し、犠牲者の追悼を思わせる。強制収容所から生還した経験をもつユゼフ・シャイナのドローイング《群衆》(1996)は、顔のない人間の上半身のシルエットが無数に集積し、大量死がもたらす匿名性や個人を均質化する抑圧的な社会体制を暗示する。

左:山城知佳子《あなたの声は私の喉を通った》(2009)

右:山城知佳子《OKINAWA墓庭クラブ》(2004)

左:クリスチャン・ボルタンスキー《モニュメント》(1985)

右:ボリス・ミハイロフ「Look at me, I look at water…」シリーズより(2004/2006)

また、ボリス・ミハイロフが写す「華やかなショッピングストリートの浮浪者」は、石川竜一のスナップの1枚と共鳴する。ウクライナ北東部のハルキウ出身のミハイロフは、ベルリンと故郷を行き来しながら、社会の変化から取り残された低所得者や路上生活者の姿を捉えた。チェリーを詰めた袋を抱えた浮浪者は、果汁で真っ赤に染まった手と口元が血塗られたようで、強烈な印象を与える。ダイアン・アーバスや鬼海弘雄の系譜に連なる特異な風貌の人々を、強烈な色彩とともに沖縄の路上で捉えた石川の写真集『絶景のポリフォニー』(赤々舎、2014)の1枚では、路上に裸足で座り込むホームレスの男、背後のデモ隊と機動隊、その奥のブランドショップという多層構造が、沖縄の抱える矛盾を示す。

ボリス・ミハイロフ「Look at me, I look at water…」シリーズより(2004/2006)

石川竜一『絶景のポリフォニー』より(2011-2014)

石川の別のスナップはクラブのドラァグクイーンやキスを交わす女性同士を捉え、ミヤギフトシの作品とクィア性においてつながっていく。ミヤギの「American Boyfriend」プロジェクトのなかの映像作品《The Ocean View Resort》(2013)では、アメリカから故郷の沖縄へ戻った主人公の語りが、同性の友人Yへの淡い恋心と、戦争捕虜だったYの祖父と米兵との関係という2つのエピソードを詩的に往還する。同じ音楽を「基地のフェンスを隔ててYの祖父と米兵が聴く」関係が、「レースのカーテンを隔てて主人公とYが聴く」関係として反復される構造により、個人的で親密な関係と、国家や民族、軍事的な境界線というより大きな枠組みが入れ子状に示される。

ここに、基地のフェンスの前でアイスクリーム(=与えられた「甘いもの」)をひたすらなめ続ける山城自身のパフォーマンスを映した《オキナワTOURIST-I like Okinawa Sweet》を並置すると、「沖縄の表象とジェンダー」というもう一つの問題が見えてくる。山城作品では、アイスクリームをなめる仕草や汗で濡れた肌を見せつけるなど、あえて性的に強調してふるまうことで、基地が潤す経済や日本政府の補助金に依存する沖縄の受動性や被支配者性が、「女性」としてジェンダー化されて提示されていた。山城の批評的意図は明快だが、女性ジェンダーを依存性や受動性と直結させることは、別の問題もはらむ。

一方、ミヤギの作品では、「沖縄」の側が「ホモセクシュアルの男性」として表象されることで、政治的な力関係が、「ヘテロ男性の優位性」というセクシュアリティの支配構造と重ねられる。また、「沖縄人らしくないYの容貌」という伏線や「Yの祖父は本土からの漂流兵」という語りからは、「ウチナーンチュである主人公とヤマトンチュの血を引くY」の恋愛の困難さに、別の政治的困難さが重ねられる。「フェンス」「レースのカーテン」は、国家・民族・軍事的分断線、異性愛/クィアという境界線を何重にも示す。祖父の遺品にはさまれていた「真ん中で引き裂かれた若い米兵の写真」は「関係の破綻」を暗示するが、それでも、たとえ束の間の儚い時間でも、「美しい音楽」が両者の隔たりを恩寵のように満たすのだ。

ミヤギフトシ《The Ocean View Resort》(2013) 国立国際美術館蔵[© Futoshi Miyagi]

このように、本展は、コレクション=「現在から安全に隔てられた、消費対象としての過去」ではなく、「進行形の現在」と接続可能であること、そして「現在」を変数として入力するたびに異なる「出力値」が召喚され、読み替え可能な流動体であることを示していた。夏休み期間にもかかわらず、館内設備工事のため企画展は穴が空いた状況だったが、だからこそ、「コレクション展しかやってない」ではなく、「コレクション展だからこそできること」という存在意義を力強く示していた。

関連レビュー

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2017 山城知佳子「土の唄」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年05月15日号)

山城知佳子作品展|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年12月15日号)

2022/07/02(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)