artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

TOVE/トーベ

会期:2021/10/01~未定

新宿武蔵野館、Bunkamura ル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか[全国]

本作は「ムーミン」の生みの親であるトーベ・ヤンソンの若き頃を描いた作品だ。深い森の中に暮らすムーミン一家のイメージから、てっきり作者も自然をこよなく愛する仙人のような人物と想像していたら、それはあっさりと裏切られた。第二次世界大戦の継続戦争が終戦した1944年から物語は始まるのだが、そのとき、トーベは30歳。風刺画家として活躍していたものの、厳格で著名な彫刻家の父のもと、自身も正統な油絵画家として認められるべく必死にあがいていた“売れない芸術家”だったのだ。金はないが自由はあるのが“売れない芸術家”の習性で、トーベもその典型だった。スタジオの家賃を滞納し、シケモクの煙草を吸い、キャンバスを白塗りして再利用する日々が描かれる一方、恋愛に関しては自由きわまりない。妻帯者の男性と一晩で恋に落ちたと思ったら、今度は舞台演出家の美女に誘惑され、激しい同性同士の愛に燃えるのだ。しかし程度の差こそあれ、こうした青臭い人間模様や葛藤は若い頃には誰しもあるもので、ムーミンの作者も例外ではなかったことにかえって安心した。仙人では世界中の人々を夢中にさせる物語をきっと描けなかっただろう。ちなみにトーベは50歳で孤島に小屋を立て、以後、1年の半分をそこで過ごしたという逸話がある。仙人生活は晩年に実行したようだ。

© 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved

© 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved

本作を観てから、私は「ムーミン」シリーズの漫画を改めて読んでみた。すると子どもの頃に観ていたアニメーションのおぼろげな印象とは、なんだか印象が違った。不思議なキャラクターがたくさん登場して惑わされるのだが、物語自体はとても素朴で平坦なのに、全体にシニカルな笑いに包まれていることに気づく。このシニカルな笑いに、自由に生きたトーベの姿が重なった。

さて、本作の見どころとしてもうひとつ挙げたいのは、エコール・ド・パリの流れを汲む若き芸術家たちの群像である。現に、物語の終盤ではリヴ・ゴーシュ(パリ左岸)が舞台となり、トーベの新たな出会いが描かれる。若き芸術家たちがたむろする場として何度も印象的に描かれるのが、ホームパーティーだ。ウォッカなどの蒸留酒をショットグラスでクイっとあおり、往年のスウィンギングジャズをレコードで流して、皆で愉快に踊りまくる。時に熱く討論し、恋に落ちる。そうした当時の雰囲気をたっぷりと味わえるのも楽しい。

© 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved

© 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved

出演:アルマ・ポウスティ(トーベ・ヤンソン)

クリスタ・コソネン(ヴィヴィカ・バンドラー)

シャンティ・ロニー(アトス・ヴィルタネン)

ヨアンナ・ハールッティ(トゥーリッキ・ピエティラ)

ロバート・エンケル(ヴィクトル・ヤンソン)

監督:ザイダ・バリルート

脚本:エーヴァ・プトロ

音楽:マッティ・バイ

編集:サム・ヘイッキラ

2020年/フィンランド・スウェーデン/カラー/ビスタ/5.1ch/103分

スウェーデン語ほか/日本語字幕:伊原奈津子/字幕監修:森下圭子

レイティング:G/原題:TOVE

配給:クロックワークス

公式サイト:https://klockworx-v.com/tove/

2021/09/18(土)(杉江あこ)

林勇気「15グラムの記憶」

会期:2021/09/03~2021/09/26

eN arts[京都府]

「川の流れ」「水と氷」「流体と固体」「水の採取と濾過」といったメタファーを用いて、 記憶やデジタルデータの保存形式、さらにその複数の形態や循環・流動的なあり方について語る、緻密に構築された映像インスタレーション。

林勇気は、自身で撮影したり、インターネット上で収集した膨大な画像を切り貼りしたアニメーション作品で知られる。近年はメディア論的な自己言及性を強め、動画のデジタルデータをピクセルの数値に還元する、プロジェクターの物理的存在に言及する、「データの保存形式の複数性」に焦点を当てるなど、映像メディアの成立条件やアーカイブについて多角的に問うている。

本展では、「祖父の遺品から見つかった、2002年発売のソニー製のデジタルカメラ『Digital Mavica』とその記録媒体のフロッピーディスク」が物語の起点となる。展示は3つのパートで構成され、導入部では、「フロッピーディスクに祖父が遺した川の写真」のスライドショーを背景に、「遺品整理の経緯や祖父の思い出」が「孫の私」によって語られる。約20年前に流通・使用されていたフロッピーディスクは現在のパソコンではデータ再生できないため、専用のドライブを取り寄せて中身を確認したこと。当時のデータ容量では、1枚当たり、640×480ピクセルの画像を10枚しか保存できなかったこと。「祖父」が近隣のいくつかの川で撮ったと思われる低解像度の画像が、淡々と映されていく。一人暮らしだった「祖父」の急死、現実感のない葬式、子どもの頃に「祖父」と写真の川を訪れた思い出。そして「私」は、写真に写った川を探す旅に出たことが語られる。

会場風景[© hayashi yuki, photo: Tomas Svab]

第2室では、パソコンに接続されたドライブやプリンターなどの機器と、現物のDigital Mavicaとフロッピーディスクが展示される。そして第3室では、「撮影地点が判明した川」を同一アングルで映した映像に、「祖父が別のフロッピーディスクに遺した撮影日誌」の朗読が重ねられる。だが、川の映像は、その上に散らばる「氷の塊」の画像によって虫食いのように一部が隠され、像が歪む。

会場風景[© hayashi yuki, photo: Tomas Svab]

林勇気「15グラムの記憶」より

この奇妙な「氷」は何だろうか。「祖父の日誌」には、「川の水を採取した」日付と時刻、地点が記録され、天気や体調とともに「製氷した氷を入れて飲んだ」「濾過装置を買い替えた」「水と氷の味が良くなった」などと綴られる。「祖父」は酒ではなく、「川で採取した水」に氷を入れて味わうのが趣味(?)だったようだ。だが、次第に疑問や違和感が頭をもたげてくる。「祖父が撮った川の写真」には満開の桜、緑茂る夏の木々、人々が憩う川岸の芝生、冬枯れの木立など季節の移ろいがあるが、「現在の川の映像」も「同一の季節」を映している。それは「祖父の日誌の朗読」に対応するという点では齟齬はないのだが、「私」は「休暇を利用して遺品整理をした」と語っていた。では、「私」は、その後1年間かけて「祖父の暮らした遠隔地」に通いながら、川のリサーチと撮影を継続したのだろうか。また、「証拠品」として展示されたフロッピーディスクに貼られたラベルは白紙のままであり、「祖父」の几帳面な性格からすると、撮影メモを書き込んでいるはずだ。「祖父の川の写真」は、林自身が撮影した写真の解像度を落とした捏造かもしれない。

どこまでがフィクションなのか。あるいは、すべてが林による創作なのか。だが重要なのは、事実/フィクションの境界画定ではなく、「時間の流れ」を象徴する川、「水と氷」の状態変化、「水の採取と濾過」といった豊富なメタファーを通して、記憶やデジタルデータについて自己言及的に語る秀逸な作法である。

例えば、ヒントのひとつは「私」のモノローグに埋め込まれている。「祖父の遺したショットグラスに氷を入れて水を飲みながら、フロッピーディスクの中身を見た」。川で水を採取する=川で撮影した画像が、データ=実体のない流体となり、記録媒体=保存容器=水を満たすグラスに容れられ、あるいは氷=固体として冷凍庫=記録媒体に保存され、解凍=データの再生や記憶の蘇りを待つこと。「そのままでは飲めない川の水を濾過して味わう」行為は、「そのままでは見られない時代遅れの記録媒体内のデータを、専用ドライブを取り寄せて読み込む」操作に対応し、水を飲む=データを再生するための「媒介」を示唆する。また、「祖父の川の写真」をパソコンの画面上で再生し、プリントアウトした写真を観客が持ち帰れる仕掛けも重要だ。「氷」として保存されたフロッピーディスクから「解凍」された誰かの記憶が、文字通りスクリーンを流れる「川」となり、再び手に取ってさわれる「固体」=プリントされた紙へと変容する、まさに「状態変化」「循環」を体験することになる。

会場風景[© hayashi yuki, photo: Tomas Svab]

林は、KYOTO STEAMに出品された前作《細胞とガラス》において、「動物の体内で培養したiPS細胞の臓器移植が可能となった近未来に、移植を受けたガラス職人の男性によるモノローグ」というフィクションの体裁をとって、「炎により自在に変形するガラスの可塑性」と「iPS細胞」を重ね合わせ、「外界を映し出す窓ガラス」の映像を通して「フレーム」「スクリーン」「(内/外、人間/動物の)境界」のメタファーを語っていた。本作はその手法を引き継いだ林の新たな展開であるとともに、デジタルデータの「起源」の曖昧性、「ファウンド・フォト」「ファウンド・フッテージ」ならぬ「ファウンド・データ」で物語を紡ぐ手法の可能性、そして「たとえ一切が捏造であっても、『祖父と私の物語』として信じさせる力はどこから来るのか」というメタフィクション論ともなっていた。

関連レビュー

KYOTO STEAM 2020国際アートコンペティション スタートアップ展|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

林勇気「遠くを見る方法と平行する時間の流れ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

林勇気「times」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2021/09/04(土)(高嶋慈)

山城知佳子「リフレーミング」

会期:2021/08/17~2021/10/10

東京都写真美術館 地下1階展示室[東京都]

山城知佳子は2002年に沖縄県立芸術大学大学院造形芸術研究科環境造形専攻修了後、映像・写真作品を中心に精力的な発表を続けてきた。内外の美術館・ギャラリーでの企画展、アートフェアなどにも積極的に参加し、その評価を高めている。本展は、彼女の「ミッドキャリア個展として、その作品世界を総覧するはじめての本格的な機会」となるものであり、沖縄北部、伊江島、韓国・済州島で撮影され、「あいちトリエンナーレ2016」に出品された「土の人」(23分、2016)、新作の「リフレーミング」(33分、2021)の2つの映像作品を中心に、代表作が出品されていた。

山城の作品を特徴づけるのは、「沖縄」と「身体性」である。生まれ育った、沖縄の風土、歴史、記憶を映像にどう埋め込んでいくかは、彼女にとって最も重要な課題のひとつであり、初期から新作に至るまでその志向は一貫している。大事なのは、それを概念的にではなく、視覚、聴覚、触覚、さらには嗅覚や味覚さえも動員した全身的な身体感覚を通じて開示・伝達しようとしていることで、観客も頭ではなく「からだ」でそのメッセージを受け止めることを求められる。「土の人」や「リフレーミング」のような3面スクリーンを使った作品では、同時発生的に展開される出来事が、分裂したまま、映像と音声として観客に襲いかかることになる。最初はやや不安と戸惑いを覚えつつ、そこに巻き込まれていくのだが、そのうち、あらゆる刺激が一体化した渦の中に呑み込まれていくことを許容する瞬間が訪れる。その胎内回帰な一体感こそ、山城の映像作品の真骨頂というべきだろう。

もうひとつ重要な要素は、山城の作品から発する独特のユーモアだ。「リフレーミング」のような作品では、あちこちに、微笑から哄笑までさまざまな笑いの種が仕込まれていて、見終えた後で、いい泡盛をしこたま飲んだような酔い心地を感じた。「リフレーミング」の主要な登場人物は4人の男だが、彼らは「発端(ホッタン)」「探究(タンキュウ)」「模倣(モホウ)」「アワ」と名づけられている。このネーミングは、沖縄の男たちに対する、山城の辛辣なユーモアを込めた批評なのかもしれない。

関連記事

未来に向かって開かれた表現──山城知佳子《土の人》をめぐって|荒木夏実:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

2021/09/04(土)(飯沢耕太郎)

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN

会期:2021/10/01~2021/10/24

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA、比叡山ドライブウェイ ほか[京都府]

12回目の開催を迎える「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」(以下KEX)。前回の「KEX 2021 SPRING」は、共同ディレクターによる新体制への移行と同時にパンデミックに見舞われ、会期の延期やプログラムの変更を余儀なくされる困難な状況のなかで開催された。厳しい状況下で対応にあたる制作陣を追ったドキュメンタリーがオンラインで公開中だ。

共同ディレクター体制の2回目となる「KEX 2021 AUTUMN」は、「もしもし ? !」をキーワードに設定。コロナ禍でオンラインでの対話や制作が増えたいま、目の前にはいない他者に向かって呼びかけ、相手の声を聴き、不在の身体が発する声を想像するという営みを、舞台芸術の根源に関わる問いとして再提示することが企図されている。忘却された過去の声、個人の内なる声、集合的な声、人間以外の存在が発する声に耳を澄ませ、「声」とその主体を多角的に問うプログラムが並ぶ。

まず、今春にYCAMで発表されたホー・ツーニェンの映像/VR インスタレーション「ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」(YCAMとのコラボレーション)が京都に登場。太平洋戦争を思想面で支えた「京都学派」の思想家たちの講演やテクストの音読と、多層的な構造の映像スクリーンやVR体験によって、忘却された「声」を現在の身体と時空間に再インストールする。また、サブカルチャーを取り込んだ圧倒的な音響体験によって祝祭的な空間を出現させるのが、チェン・ティエンジュオと荒木優光。中国ミレニアル世代の旗手、ティエンジュオは、宗教儀式とレイブパーティが混淆したようなパフォーマティブ・インスタレーションとライブパフォーマンスを予定。サウンドデザイナーの荒木優光は、比叡山山頂の駐車場を舞台に、音響システムを搭載した「カスタムオーディオカー」による大音量のコンサートを開催する。また、インドネシアを拠点とするボイス・パフォーマー、ルリー・シャバラは、自ら開発した即興的コーラス手法「ラウン・ジャガッ」を用いて、公募の出演者たちとリモートで制作する新作を発表予定。他者の声に共鳴させる、指揮者不在のパフォーマンスによって「声の民主化」を目指すという。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》VR 映像の一部

[Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] ]

ルリー・シャバラ『ラウン・ジャガッ:極彩色に連なる声』[Photo by Wandirana]

コロナ禍における実験的な上演形式として興味深いのが、「Moshimoshi City ~街を歩き、耳で聴く、架空のパフォーマンス・プログラム~」である。マップを手に京都市内のポイントを回り、「アーティストが構想した架空のパフォーマンス作品」を音声で聴くという作品だ。オンライン配信でも市街劇でもない試みは、「声の先に想像を立ち上げる」行為によって、都市の風景をどう変容させるだろうか。参加アーティストは、岡田利規、神里雄大、中間アヤカ、ヒスロム、増田美佳、村川拓也。

「Moshimoshi City ~街を歩き、耳で聴く、架空のパフォーマンス・プログラム~」[© Yuya Tsukahara]

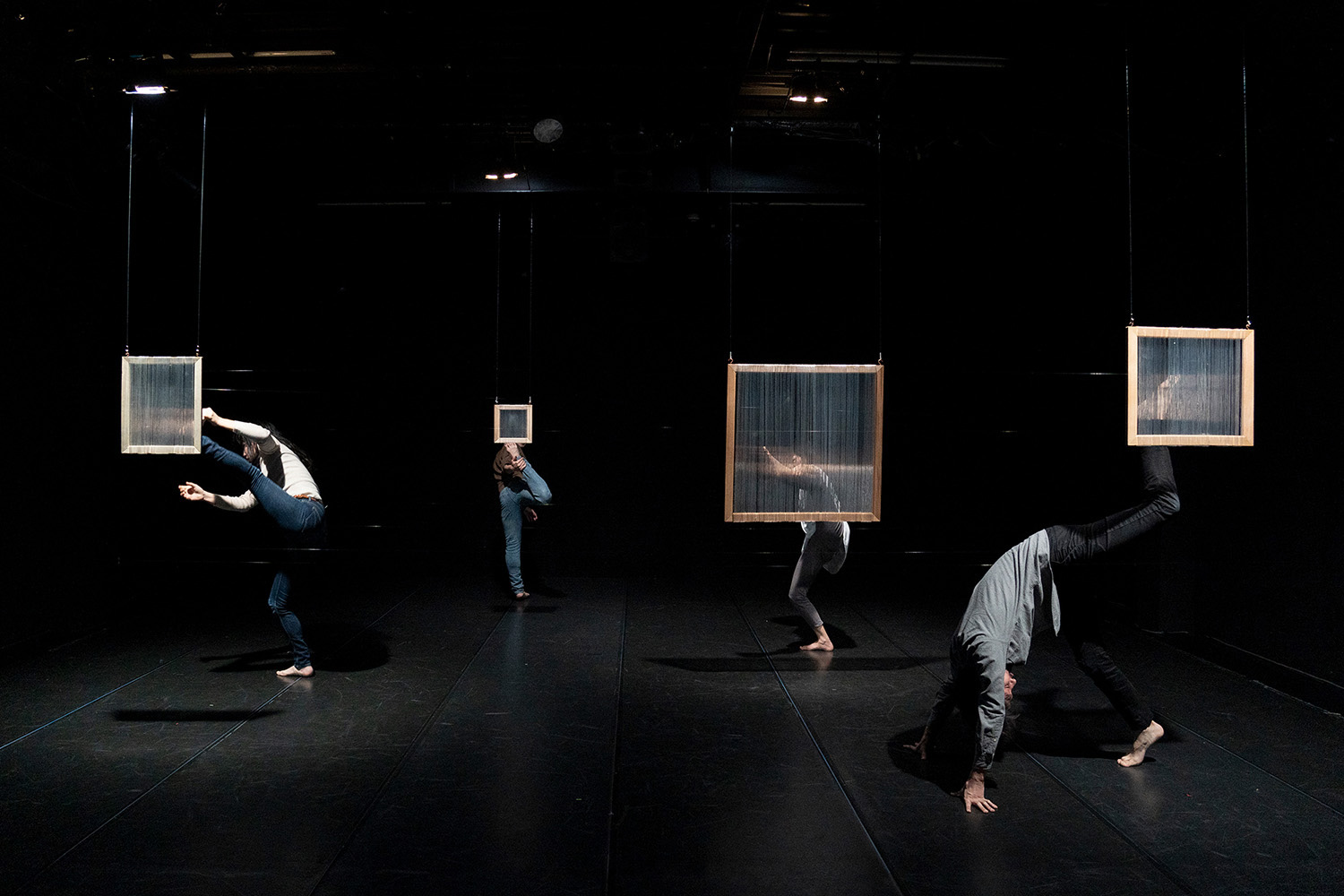

ダンス作品には、関かおりPUNCTUMUN の最新作の再演と、KEX初の公募プロジェクトで選出された松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロによる新作がラインナップ。また、実在の風習をヒントに「妊娠のシミュレーション」を演劇化した和田ながら『擬娩』は、メディアアーティスト・やんツーと10代の出演者を新たに迎え、リクリエーションする。フランスの演出家、フィリップ・ケーヌは、作品上映会と、contact Gonzo と協働するKEXバージョンのパフォーマンス作品の2本立てにより、環境問題や現代社会への風刺を投げかける。また、不条理なやり取りを寸劇的に繰り出す鉄割アルバトロスケットが、11年ぶりにKEXに帰ってくる。

したため『擬娩』(2019) 演出:和田ながら 美術:林葵衣[Photo by Yuki Moriya]

フィリップ・ケーヌ Crash Park[© Martin Argyroglo / Vivarium Studio]

上記の上演プログラム「Shows」に加え、リサーチプログラムの「Kansai Studies」と、異分野の専門家を招いたトークやワークショップのプログラム「Super Knowledge for the Future(SKF)」も予定。また、フェスティバルのミーティングポイントとなるロームシアター京都 ローム・スクエアでは、オランダの美術家、オスカー・ピータースによる巨大な木製ローラーコースターが疾走する。

パンデミックの状況下だからこそ、舞台芸術の持つ根源的な力と、リモート制作の活用や実験的な上演形態など新たなフェスティバル像の摸索に期待したい。

キービジュアル:© 小池アイ子

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2021/08/31(火)(高嶋慈)

パンケーキを毒見する

会期:2021/07/30~未定

新宿ピカデリーほか全国公開中[全国]

約20年前、マイケル・ムーア監督の米国ドキュメンタリー映画『ボウリング・フォー・コロンバイン』を観たとき、その軽妙で洒脱な表現方法に衝撃を受けた覚えがある。政治批判や社会風刺がテーマであるのに、お堅くもヒステリックにも退屈にもならず、大衆が楽しめるエンターテインメントに仕上げていた点が非常に新しかったからだ。本作の告知を見たとき、いよいよ日本にもマイケル・ムーア監督作品のようなドキュメンタリー映画が生まれたのかと期待を寄せた。タイトルからも推察できるとおり、本作は「パンケーキが大好物」として話題を集めた菅首相の素顔に迫るドキュメンタリー映画である。

企画・製作・エグゼクティブプロデューサー:河村光庸

企画・製作・エグゼクティブプロデューサー:河村光庸

監督:内山雄人

音楽:三浦良明、大山純(ストレイテナー)

アニメーション:べんぴねこ

ナレーター:古舘寛治

2021年/日本映画/104分/カラー/ビスタ/ステレオ ©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会

制作:テレビマンユニオン 配給:スターサンズ 配給協力:KADOKAWA

ことに若い女性の間では、菅首相のイメージといえば「パンケーキ」に尽きるのかもしれない。現に菅首相はその甘いイメージを武器に、就任早々、内閣記者会の番記者らと「パンケーキ懇談会」を開いてマスコミ懐柔策を打った。また、秋田のイチゴ農家に生まれた叩き上げという庶民的イメージを引きさげて好感度アップも図るが、これらのイメージは早々に崩れていく。なぜなら後手後手に回った新型コロナウイルス感染防止対策をはじめ、国会や記者会見の場で野党議員や記者からの質問に対して正面から答えず、同じ文言を繰り返すだけの菅首相の姿勢に、国民はイライラを募らせ始めているからだ。本作ではそうした菅首相のおかしな言動に、ジャーナリストや与野党議員、元官僚らへのインタビューを通してさまざまな角度から切り込んでいく。ところどころに風刺アニメーションなどを挟む手法はマイケル・ムーア監督作品にも似ていて、鑑賞者を最後まで飽きさせない。

©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会

©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会

しかし本作が終わりに近づくにつれ、だんだん空恐ろしくなってくる。いま、菅政権下で本当に民主主義は働いているのだろうか。言論の自由は担保されているのだろうか。本作で明かされるのは、菅首相の素顔だけではない。政治に無関心な国民の姿も「家畜の羊」に喩えられた風刺アニメーションを通して、浮き彫りにされる。本作の公開は、この秋に行なわれる衆議院議員選挙の前を狙ったという。ひとりでも多くの国民、特に若者に観てもらい、民主主義の根幹である選挙に出向いてもらうためだ。とはいえ私が鑑賞した8月上旬の平日、館内を見渡すと、本作を観に来ていた客の大半は中高年者だった。多くの若者に届く日はいつだろうか。

※本稿を執筆後、菅首相は2021年9月末で退任することを表明した。

©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会

©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会

公式サイト:https://www.pancake-movie.com

2021/08/10(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)