artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》| YCAMとのコラボレーション

会期:2021/10/01~2021/10/24

京都芸術センター[京都府]

今春、山口情報芸術センター[YCAM]で発表されたホー・ツーニェンの大作《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》がKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN(以下KEX)で再び展示された。筆者はYCAMでの展評を執筆しているが、本稿では、「もしもし?!」というKEXのテーマの下で改めて見えてきた視座について述べる。

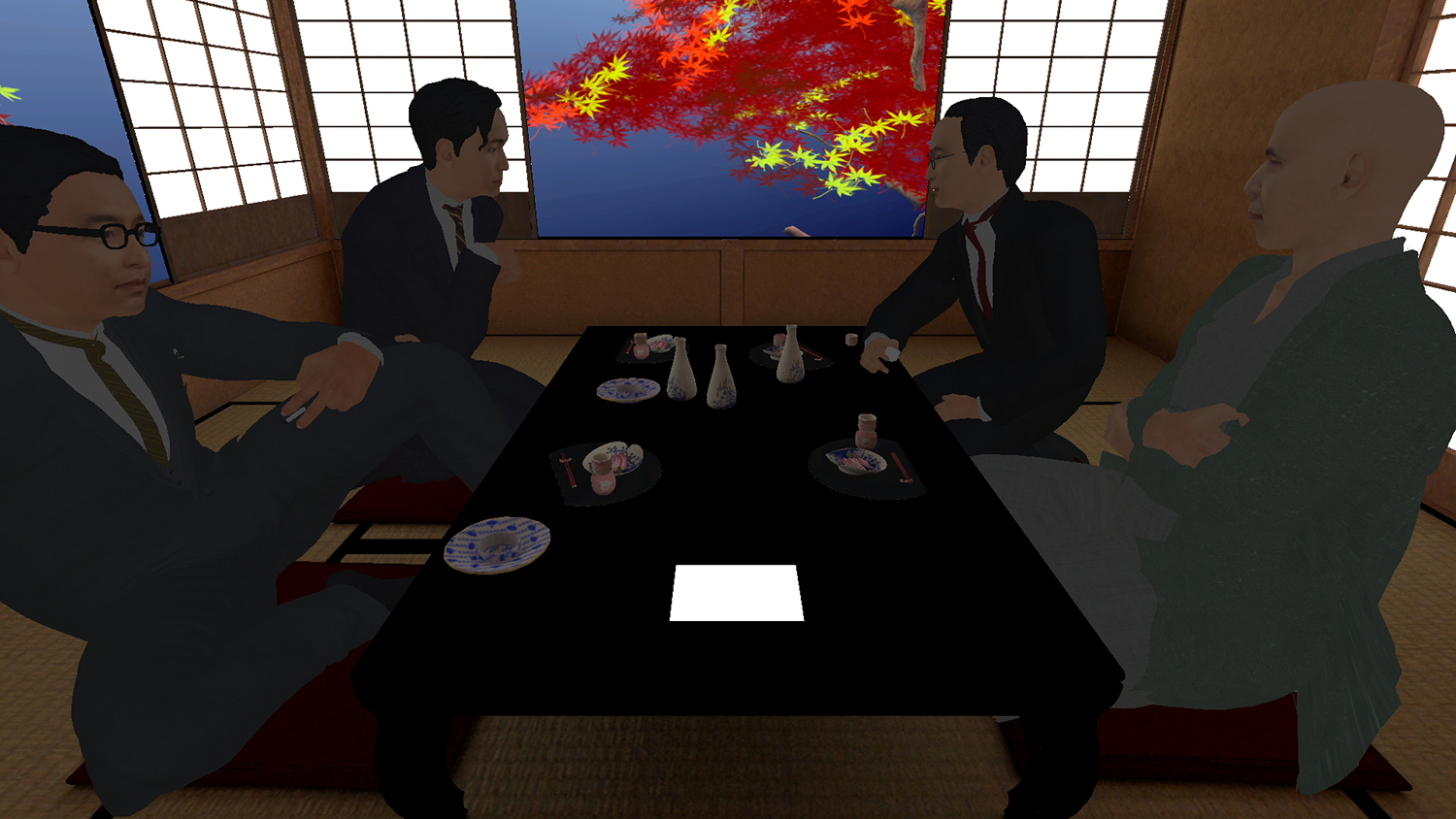

《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》は、日本のアジアへの軍事侵略期と重なる1930~40年代に思想的影響力を持った知識人のネットワーク「京都学派」を主題とした、映像とVR体験で構成されるインスタレーションだ。俎上に上げられるのは、日中戦争勃発、真珠湾攻撃前夜、迫る学徒動員の状況下で発表された座談会や講演、論考である。情報量も言うべきことも膨大な本作だが、ここでは、真珠湾攻撃の約2週間前、京都学派の気鋭の思想家4名による座談会を擬似体験するVRに焦点を当てる。

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

オンラインでの対話や制作が増えたコロナ下において、KEXが掲げた「もしもし?!」というテーマには、目の前には存在しない他者への呼びかけ、不在の身体が発する声と隔てられた距離への想像力、そして応答の責任を、舞台芸術の根源に関わるものとして再考することが企図されている。それは、かつて日本が侵略したシンガポール出身のホーから発せられた問いに対して、現代を生きる私たちがどう対峙するか、でもある。

レコーダーがまだなかった時代、生身の肉体から発せられた声を書き留め、記録として残す役割を担ったのが「速記者」という職能だ。ヘッドセットを装着して座談会のVR空間に入り込んだ観客は、「記録」の担い手でありながらも「記録」そのものから排除・透明化されたこの「速記者」の身体と役割を担う。VR内で鉛筆を握る右手を机上の紙の上で動かすと、4人の思想家たちの声が聴こえてくる。ヘーゲルの歴史哲学の批判的乗り越え、没落したヨーロッパに代わって日本が主軸を担うべき歴史の推進力、戦争の道義的目的についての議論。一方、速記の手を止めると、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集から、凄惨な戦場の光景、反戦、京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。降霊術の霊媒か自動筆記のように手を動かし、言葉を書き取らせ続ける「亡霊の声」。一方、手を止めても脳内に響くのは、忘却を許さず、悪夢のように苦しめるトラウマ的な声だ。

(擬似的に追体験する)目撃者であり、記録の担い手であると同時に、脳内で反発する別の声による批判的な相対化の眼差しのあいだで引き裂かれる体験を引き受けること。そうした複層的な矛盾をもって歴史に相対することの重要性を、「VR」によってまさに身体的に体験すること。そうしたプラクティスこそが、戦後日本社会という忘却の構造と負の記憶の健忘症に抗うものであることを本作は示している。

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展─THIS IS NOT A SAMURAI」、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」|会田大也:キュレーターズノート(2021年06月01日号)

2021/10/16(土)(高嶋慈)

志村信裕展 游動

会期:2021/09/09~2021/10/08

KAAT 神奈川芸術劇場 中スタジオ[神奈川県]

毎回ひとりのアーティストが、美術館やギャラリーではなく劇場空間を舞台に、照明、音響、舞台美術などのスタッフとともにつくりあげる現代美術展「KAAT EXHIBITION」。光、音、映像などを用いて物語性の高いインスタレーションを構築するアーティストが増えているだけに、こうした劇場と現代美術のコラボレーションはさらに需要が増していくだろう。今回選ばれたアーティストは、斬新な映像作品で知られる志村信裕。

仕切りのない400平方メートルの真っ暗なスタジオ内に、計8点の映像インスタレーションが展示されている。扉を開けてまず目に入るのは、カーテン地に映し出される木漏れ日のような光。その隣には、古い窓ガラスにたゆたうクラゲの群れ。どちらもゆらゆら揺らめいている。その奥では、おそらく浮かび上がる泡を真上から捉えた映像を台の上に映写しているが、まるで星間飛行するロケットから見た光景のように光の粒が広がっていく。その横では、逆に床からガラス球を通して光を天井のスクリーンに投影している。といった感じで進み、出口の手前には、台の上に置いた星野立子の句集『光の曝書』のページ上に、天井から木漏れ日を映し出してみせた。

映像は横から、天井から、床からといろいろな角度から投影され、カーテン、窓ガラス、本のページとさまざまな素材に映される。ここらへんはピピロッティ・リストにも共通する手法だが、映像の内容は、木漏れ日、クラゲ、水、泡など実体感のないものばかり。いや、クラゲは唯一実体があるけれど、しかし水流をゼリー状に固めたようなクラゲほど実体感の薄い生物もいないだろう。いってみれば現象のような生命体。逆に水流や木漏れ日や泡などは、生命体のような現象と言えなくもない。それゆえ志村は「游動」と名づけたのだろう。もとより映像は実体のない光の戯れを、あたかも生命があるように動かす形式だから、彼の選ぶ「游動」たちはまさに映像ならではのモチーフといえる。つまり映される内容と映像という形式が一致しているのだ。

以下、蛇足。前回の「冨安由真展」では、会期終了まで1週間近くあったのにカタログが完売していたが、今回は1日前なのにまだあった。それはいいのだが、その売り場に「限定200部」とあり、その「200部」に二重線が引かれ「20部」と書き直されていた。どういうことかたずねてみたら、200部は販売部数で、残り20部とのこと。200部ってずいぶん少ないような気がするけど(もちろん刷り部数はもっと多い)、以前、展覧会のカタログを買う人は入場者の1割弱で、現代美術など専門性が高ければ割合も高くなると聞いたことがあるから、まあそんなもんか。納得したような、しかねるような。

2021/10/07(木)(村田真)

新・今日の作家展2021 日常の輪郭/百瀬文

会期:2021/09/18~2021/10/10

横浜市民ギャラリー 展示室1[神奈川県]

「日常の輪郭」という一見穏やかな展覧会タイトルは、コロナ下で前景化した構造的な不均衡や国家権力による個人の身体の管理を想起せずにはおれない。本展は田代一倫と百瀬文の2人展だが、2フロアに分かれた展示構造は独立した個展の並置とも言え、本稿では百瀬にフォーカスして取り上げる。

百瀬の展示は、新作《Flos Pavonis》(2021)を中心に関連する過去作品を通して、「性と生殖の自己決定権のコントロールによって女性の身体を管理し、『生殖のための器官』に還元しようとする国家権力にどう抵抗し、連帯するか」を問いかける秀逸な構成だった。映像作品《Flos Pavonis》は、ポーランド人女性と「私」のメールの往復書簡のかたちを取り、2021年1月にコロナ下のポーランドで成立した人工妊娠中絶禁止法と抗議デモ、日本に残存する堕胎罪や「父親にあたる男性に中絶の拒否権が認められている」非対称性について語られる。タイトルの「Flos Pavonis」とは、ヨーロッパの植民地であったカリブ海地域に奴隷として連れてこられた黒人女性たちが、白人領主の性暴力による望まぬ妊娠に対する抵抗手段として用いた、中絶誘発作用を持つ植物の名である。この名を自身のブログに冠したポーランド人女性は、抗議デモへの参加ではなく、部屋にこもって「セックスフレンドとの避妊なしの性交」に明け暮れていると綴る。モノの媒介よりも体液を介する方がウイルス感染の危険性が高い世界では、それもまた「身体を管理する政治」への抵抗となる。そう応答する「私」は、「bitch」と「witch」の類似について語る。そして妊娠した彼女のために、日本では沖縄に生息する「Flos Pavonis」を取りに行って届けるからと告げる。「私の身体は私のものと自信を持って言えない世界なら、私が代わりにあなたの罪を引き受ける」「あなただけの魔女になるために」という台詞は、まさに「連帯」の強い意志を示すものだ。

百瀬文《Flos Pavonis》展示風景[撮影:加藤健]

また、過去作の《山羊を抱く/貧しき文法》(2016)は、フランス人画家が描いた、非白人によるヤギの獣姦の風刺画を百瀬が食紅で模写し、実際にヤギに見せて食べさせようとするプロセスの記録映像だ。ヤギに向かい合う百瀬が手に持つ綱は、「私たちも管理された家畜状態である」という紐帯を象徴的に示すが、その綱を手放すことはなく、拘束し続ける両義性を帯びてもいる。ヤギは最後まで模写の絵を食べてくれず、百瀬自身が紙を丸めて飲み込む衝動的なラストも含め、どう踏み出せばよいかわからない宙吊り感が残る。

百瀬文《山羊を抱く/貧しき文法》 2016年 シングルチャンネルビデオ 13分50秒

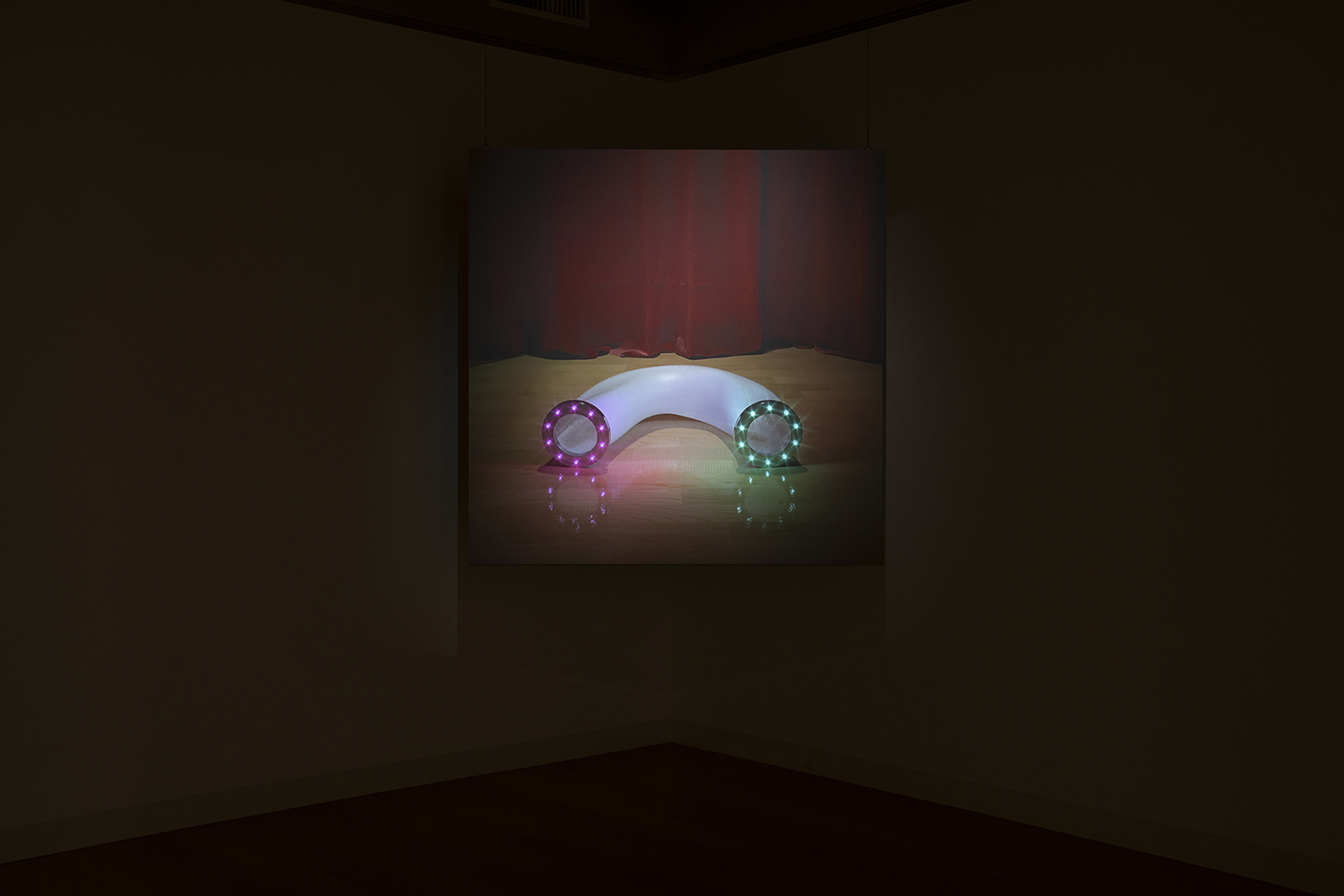

一方、《Born to Die》(2020)では、両端の開いたチューブ状のオブジェが映し出され、女性の吐息が発せられるのに合わせて開口部のライトが点灯する。3DCGによるクールな造形も相まって工業製品の部品のような無機質な印象だが、吐息は次第に荒く激しくなり、生々しい。この吐息には、インターネット上から抽出した、個人の出産ビデオとポルノ動画の音声が混ぜられている。文字通り「生殖のための器官」への匿名的で記号的な還元を提示することで、出産/ポルノの喘ぎという一見対極的なものが、「別の性や国家システムの一方的な支配下」に置かれている点では「区別不可能」な同質性にあることを暴き出す。

百瀬文《Born to Die》展示風景[撮影:加藤健]

この「穴」「トンネル状に貫通するチューブ」、そして《To See Her on the Mountain》(2013)でへそを石膏で型取って反転させた「山状の突起」といった形態、さらに「穴」から「突起」への変容や可塑性は、(本展出品作ではないが)遠藤麻衣との共作《Love Condition》(2020)につながる要素だ。《Love Condition》では、「理想の性器」について会話する二人が粘土を指でこね、突起の増殖やトンネル状の穴を貫通させ、新しい性器の形を可塑的で流動的なものとして開発していく。それは、「男性の欲望や射精中心主義的な快楽のための奉仕ではない」「生殖を唯一の正しい目的とする性規範や国家の人口計画のコントロール下にはない」地点から、「(女)性器」について語るというタブーを文字通り解きほぐし、「対話」を通して主体的に語り直そうとする点で、《Flos Pavonis》と対をなしている。

百瀬文 展示風景(手前《To See Her on the Mountain》、奥《Borrowing the Other Eye Gade》)[撮影:加藤健]

2021/10/03(日)(高嶋慈)

『風景』のつくりかた

会期:2021/09/28~2021/10/03

目黒区美術館区民ギャラリーB[東京都]

「『風景』のつくりかた」は東京藝術大学大学院美術研究科美術専攻先端芸術表現領域出身の大槻唯我、鈴木悠生、寺田健人の三人の写真家のアーティスト・コレクティブによる展覧会。会場で配布されたハンドアウトには「『風景』とは何か」という問いに続いて「身近で当たり前のものとして享受している現代の『風景』とはそもそも何か」「私たちは『風景』をどうつくっているのか」「写真として写しているものは何か」という三つの問いと、「地域社会や都市空間において人間の営為によって生じた痕跡を『まなざす』ことによって、新たな「風景」の獲得を試み」るという宣言が掲げられている。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

大槻、鈴木、寺田の順に並ぶ展示空間は作家ごとに区切られており、突き当たりにある寺田の展示まで観た観客はそこで折り返し、再び鈴木、大槻の展示空間を通過して会場を出ることになる。

観客がまず、そして最後に再び目にする大槻唯我《Study of Abandoned Mines and Forests》(2020-)は、いまや国内ではひとつを除いてすべてが閉鎖された金属鉱山をテーマにした写真群。有害な排水を処理する鉱滓ダムや不要な土砂を捨てた堆積場、そして破壊された森の植生などを写した写真が並ぶ。「『風景』のつくりかた」と展覧会のタイトルが大きく記された入口を入ってすぐの展示が大槻のものであるインパクトは大きい。展示の冒頭から、都市部に住む私の生活こそが、私の目には入らないところでこのような「風景」をつくり出しているのだということが突きつけられ、展覧会のタイトルの意味するところについて改めて考え込んでしまった。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

一転、鈴木悠生《TOKYO TRANSPARENT BOUNDARIES》で鑑賞者が目撃するのは、鈴木が「生まれ育ち日常を過ごす東京という都市の風景」。テーマは境界ということで、フェンスや道路、川、陸上競技のトラックなどの境界がある風景に、ところどころその風景のどこに「境界」があるのか判然としない写真も混じっている。例えばある写真では境界を形成していた樹木が別の写真では単に風景の構成要素の一部となるなど、写真間で連続したり変化したりする要素が「境界」とは何かという思考を誘う。鈴木の撮る都市の風景と大槻の撮る山間部の、都市からは排除された風景。その境界はどうつくられているのかなどとも思う。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

展示空間最奥部の寺田健人の連作写真《New Shelter》はタイトルの通り公衆トイレをテーマにした作品。排泄、SNS、食事、クルージング。「公に開かれた私的空間」である公衆トイレを「様々な欲望の実践の場所」として捉える寺田の写真は、公衆トイレの外観やトイレ内部での行為、あるいはその痕跡を捉えたものだ。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

一方、寺田の展示空間の中央に置かれた映像インスタレーション《Act in public toilet》は「①トイレに残された痕跡を写真で撮り収集家のように集め、②トイレに残された痕跡から浮かび上がる人物像を想像して演じるというパフォーマンス」を映したもの。映像が映し出されているディスプレイは四方をパーティションで囲まれていて、鑑賞者はトイレの個室を上から覗き込むようにして(展示の1枚目に置かれた写真のように盗撮めいたアングルから!)映像を鑑賞する。

映像は三種類あり、ひとつは男がトイレの個室で歯を磨いている映像。残る二つはともにトイレを掃除している映像で、一方はインスタライブとして配信されていたもののようだ。歯を磨く男はカメラを意識することもなく、まさに盗撮風の映像なのだが、トイレ掃除の映像については、途中まではやはり盗撮風に見せつつ、やがて男がカメラに向かってジェスチャーをして見せたりカメラの位置を調整したりすることから、それが「やって見せている」行為であることがわかる趣向になっている。インスタライブに関しては言わずもがな。男と鑑賞者との関係が映像によって少しずつ違っているのが巧妙だ。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

《Act in public toilet》を見終え、再び《New Shelter》に戻ると、鑑賞者は二つのことに気づくことになる。ひとつは展示空間自体が《Act in public toilet》と入れ子構造をなすトイレの個室に見立てられていること(展示の壁面は公衆トイレのパーティションにそっくりである)。展示空間はアーティストの、そして鑑賞者の欲望の発露する空間でもある。もうひとつは、《Act in public toilet》に付されていたという説明に虚偽が含まれていたのではないかということだ。《New Shelter》には《Act in public toilet》のトイレ掃除の最中に撮られたと思しき写真が含まれており、ならばそれは、寺田自身がトイレに残した痕跡だということになる。そこでは痕跡=写真とパフォーマンスの因果が、そして見る/見せるの関係が寺田の説明とは逆転しているが、しかしそれが実際にトイレに残されていた痕跡なのか、それとも寺田が残した痕跡なのかを鑑賞者が判別する術はない。見ることと見せることの欲望は絡まり合っている。

大槻と鈴木の展示はそれぞれ単独ではやや物足りなくも感じ、寺田の展示についてはコンセプトに比して映像やインスタレーションの設えが十分には練りきれていなかったのではないかとも思う部分もある。だが、三つの展示は連なることで、欲望と見ること、視線をめぐるさまざまな思考を誘発する。私的な領域から再び外へと展示空間を逆戻りしながら見る写真に、私はまた異なる思考を誘われる。

鈴木悠生:https://www.yu-suzuki.com/

寺田健人:https://kentoterada.myportfolio.com/work

2021/10/03(日)(山﨑健太)

リニューアル記念コレクション展 ボイスオーバー 回って遊ぶ声

会期:2021/09/18~2021/11/14

滋賀県立美術館[滋賀県]

今年6月にリニューアルオープンした滋賀県立美術館。リニューアル記念展「Soft Territory かかわりのあわい」では滋賀にゆかりのある若手作家12名がすべて新作で参加し、「同時代の創造の場所としての美術館」像を提示した。同時開催されたコレクション展に続き、リニューアル記念展の第3弾となる本展では、日本画、郷土美術、現代美術、アール・ブリュットの4分野からなるコレクションの名品100点以上を、ジャンルや年代の慣習的な壁を取り払って展示。思いがけない邂逅が展示室に出現する。例えば、「日々つくる」のテーマの下で、河原温の「デイト・ペインティング」と、アール・ブリュットの作家の澤田真一による、全身にトゲを生やしたトーテムポールのような陶作品が併置される。祈りや崇高さの形象をテーマにした一室では、禁欲的な色彩構成で宗教的な境地を感じさせるアド・ラインハートとマーク・ロスコの抽象絵画を経由して、鎌倉時代の不動明王像を白髪一雄の燃え盛る炎や火球の炸裂のような絵画が取り囲む。

会場風景[撮影:来田猛]

会場風景[撮影:来田猛]

さらに本展では、田村友一郎、中尾美園、建築家ユニットのドットアーキテクツという3組のゲストアーティストが参加し、それぞれの視点からコレクションに新たな光を当てた。田村は、アンディ・ウォーホルのシルクスクリーンの連作《マリリン》と《電気椅子》をつなぐ相関関係を読み込み、拡張的に連想の輪を広げていく映像インスタレーションを構成。《マリリン》の引用画像が、サスペンス映画『ナイアガラ』のスチル写真だとされることを起点に、ナイアガラの滝を利用した水力発電による電気が、ウォーホルの《電気椅子》にも送電されていた可能性へとつなげていく。「CG合成」によるナイアガラの滝を背景に、2人の人物の会話体をとるこの映像では、「サスペンス」「ナイアガラの滝」「水力発電」「滝がもたらす死(電気椅子、サスペンスの山場)」「消失」「視線と主体」といったキーワードをめぐる会話が繰り広げられ、鏡合わせのように互いの「本名」と「芸名」が反転する2人の話者の自/他の境界も曖昧に消失していく。サスペンスの仕業である「消失」は《電気椅子》と《マリリン》にも起こっており、初期の《電気椅子》ではドアの上にあった「SILENCE」というサインが後の作品では消え失せ、同じく初期の《マリリン》の金色の背景も後に姿を消したという。そして会話体の字幕が流れる映像では、「語りの声」も滝の音などの「BGM」もすべて「消失」し、沈黙が支配する。

会場風景[撮影:田村友一郎]

一方、中尾美園は、「消失した作品」の再現模写というかたちでコレクションに向き合う。中尾は保存修復の仕事に携わりつつ、日本画材を用いた精緻な「写し」によって、高齢の女性たちの遺品や生活のなかの慣習など「失われゆくもの」を記録し、紙の上に物質的強度として留める作品を制作してきた。本展では、美術館設立に関わりのある日本画家、小倉遊亀のリサーチを進めるなかで、1969年にホテル火災により焼失した《裸婦》(1954)という作品に着目した。日記体による小倉の著書に倣い、絵巻仕立ての「再現日記」では、生前のままに残された小倉の画室を訪問調査し、《裸婦》の下絵の発見、残された画材や画筆の観察などが詳細に記録される。また、美術館所蔵の同時期の小倉作品数点を実見し、金属箔の上に顔料を塗り重ねる背景処理、顔料比の推察、顔と胴体の肌色の濃度の比較、輪郭線からはみ出す肌色のおおらかな印象、たらし込みや胡粉の盛り上げなど、技法やディテールの詳細な観察メモも記される。「小倉がどう描いたか」の分析と追体験のなかに、描くことの喜びの共有が伝わってくる。また、中尾が「絵描き」ならではの視点で観察した小倉作品は、本展の前半でも展示されており、もう一度展示室に戻ってディテールをじっくり再確認したくなる。展示室内部でまさに「回遊」が発生するのだ。

会場風景[撮影:来田猛]

会場風景[撮影:来田猛]

また、完成した《裸婦》の再現模写の裏側には、小倉自身の言葉や《裸婦》の発表歴などの資料とともに、「火災を報じる新聞記事」の「模写」(!)が貼られている。作品の焼失をのちに知ったショックと、コレクターの無断の転売を非難する小倉の言葉からは、「保存し後世に残す」美術館の役割が改めて浮上する。

そして、「美術館の活動や機能」に光を当てるのが、ドットアーキテクツ。リニューアル前の4年間の休館中のアウトリーチ的活動を、地下に菌糸を伸ばす「キノコ」の生態になぞらえた資料展示を行なった。県内各所で若手作家を紹介し、リニューアル展の前哨戦となった「アートスポットプロジェクト」、子どもたちへの教育普及活動、他館への作品貸出といったさまざまな活動は、地下に張り巡らされた菌糸が地上に姿を現わした「キノコ」なのだ。

作品どうしの見えない相関関係を「消失と沈黙」によって逆説的に浮かび上がらせる田村、作品自体の「消失」を「記憶の継承や保存」へとつなげる中尾、美術館の機能を生き生きとした生態的ネットワークとして可視化するドットアーキテクツ。それぞれの視点がバトンを渡すようにつながり、コレクションとも呼応する充実した展示だった。

会場風景[撮影:来田猛]

関連レビュー

Soft Territory かかわりのあわい|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

中尾美園「うつす、うつる、」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

中尾美園「紅白のハギレ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年05月15日号)

中尾美園 個展「Coming Ages」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年11月15日号)

2021/09/26(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)