artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

小林耕平 テレポーテーション

会期:2022/09/23~2022/12/18

黒部市美術館[富山県]

小林耕平の展覧会を訪ねようと思った理由のひとつに、忘れられない作品がある。現在は豊田市美術館のコレクションになっている、《1-3-1》(1999)という映像作品だ。小さなテレビモニターで上映され、白い背景の中央にシルエットのように黒く抜かれた二人の人物が取っ組み合ってレスリングをしているような光景が小さく映し出され、しばらく見入っていたことを思い出す。この作品は私にメディア越しの視覚経験を強く印象付けた。その後、日常の素材や道具をモチーフとする場に小林自身が出演する作品や、小林と山形育弘(core of bells)が対話を繰り広げながら、そこにある事物の意味や関係性をずらし、読み替えていく映像作品へと作風を展開させてきた。

《1-3-1》(1999)ヴィデオ 10分 映像スチル

もう一つの理由は、黒部市美術館の学芸員、尺戸智佳子が手がけるリサーチベースの展覧会に興味を持っていたからだ。「風間サチコ展─コンクリート組曲」(2019)、「風景と食設計室ホー 台所に立つ、灯台から見る」(2020)、「山下麻衣+小林直人 『蜃気楼か。』」(2021)に続く今回、小林との企画で黒部の風景がどのように変貌するのか、楽しみにしていた。

こうして振り返ると実際、展覧会は黒部市美術館を訪れるはるか前から始まっていたことに気づかされる。まるで時間を巻き戻すかのように、その起点を1999年と捉えるのか、美術館へ向かうために家を出た2022年11月19日の午前9時頃と捉えるのか、宇奈月温泉駅を出て、僧ヶ岳を含む山々を見ながら美術館に近づこうとしていた時間と捉えるのか、複数の解が頭をよぎる。筆者がこのような思考に取り憑かれたのは、間違いなく最後の一室にある映像作品《テレポーテーション》を観たからなのだ。

《テレポーテーション》では、小林と山形が黒部市近辺を舞台に「造形指南」を展開する。黒部川河口で語られる「リンクの解除:作品の設置」では、コップ越しの風景を実例としながら、一枚の絵の中で、ある図像は隣り合う図像と強く結びついていることが語られ、その関係を切り離してみることでほかの物事と再接続する可能性について、二人が熱く語り合う。この再接続の可能性のほか、僧ヶ岳に伝わる雪絵(山肌の残雪やそこから覗く岩肌などの形を、人物や動物などの形に例える風習。農作業や灌漑用水の目安とされた)をモチーフに、図と地の関係から立ち上がる境界について議論されたことが、私の思考を刺激したようだ。

《テレポーテーション》(2022)ヴィデオ 1時間31分 [撮影:大西正一]

《テレポーテーション》映像スチル [撮影:渡邉寿岳]

「造形指南」は、パウル・クレーの『造形思考』(1956)を参照しているのだと尺戸が教えてくれた。「指南」はおそらく、小林が過去に引用した古典落語の『あくび指南』からだろう。言葉遊びの妙やアクロバティックとも言える引用の織物が可能なのは、それを受け止める懐の深さが黒部の成り立ちにあることに尽きるだろう。約2000年前の杉の原生林を保存する魚津埋没林博物館や、美しい造形として注目される東山円筒分水槽。黒部という舞台に圧倒されながらも、さまざまな引用に触れ、各々の経験が逆照射されるような鑑賞体験は、与えられたイメージによって構成される観光を相対化し、思考を促しているように思えるのだ。

「小林耕平 テレポーテーション」展 会場風景

ソーホースにアクリル板が取り付けられている形状の3点が「リンクの解除:作品の設置|黒部川河口」 [撮影:大西正一]

「小林耕平 テレポーテーション」展 会場風景 [撮影:大西正一]

2022/11/19(土)(伊村靖子)

DOMANI・明日展 2022-23

会期:2022/10/07~2022/11/27

国立新美術館[東京都]

文化庁の推進する「新進芸術家海外研修制度(在研)」の成果発表の場として、1998年から続いてきた「DOMANI」展も25回目となる。4半世紀は区切りがいいのか、次年度以降は新たなかたちに再編されるらしい。ちなみにここ2年、コロナの影響とはいえ在研の採択者が減少しており、このまま尻すぼみになっていくのではないかと危惧する声もある。どうやら大きな曲がり角に来ているようだ。

今回の出品は10人で、女性は珍しくひとりだけ。それがトップを飾る近藤聡乃だ。在研でニューヨークに行ったまま住みついて14年になる彼女の、同地での体験を描いた漫画が並ぶ。美術館で漫画展が開かれるようになって久しいが、天井の高い展示室に漫画(原画)が展示されているのを見ると、つくづく空間がもったいないなあと貧乏人は思ってしまう。しかもつい読んでしまうので滞在時間も長くなる。たぶん今回いちばん鑑賞時間の長い作品だったのではないか。なんかズルイような気がしないでもない。次が石塚元太良の氷河を撮った写真。なぜ氷河なのかというと、本人いわく「『氷河はなぜ蒼く見えるのか?』という問いが象徴するように、存在そのものが光学的要素と、形成の時間との掛け算で成り立つどこか『写真的なもの』」を感じるからだという。これには納得。

続いて、手紙や宅配の包装紙に描いたドローイングを青い壁に展示した池崎拓也、自分の描いた絵を水に浸して絵具が溶けていく様子を映像化した大﨑のぶゆき、水を張ったキャンバスに絵具を塗って滲ませる絵画の丸山直文と続く。このへんは作品がシリトリのように連鎖していて、展示の妙を感じさせる。ここまでは比較的穏やかな平面作品が多かったが、後半はベテランの伊藤誠をはじめ彫刻から出発したアーティストが多く、作品も彫刻、インスタレーション、映像と変化に富んでいる。

なかでも見入ってしまったのが黒田大スケの映像作品。2面スクリーンに朱色と灰色の背景に描かれたカモとアヒルが映し出され、戦前の思い出話を訥々と語る。それはある美術家の前半生の物語で、彫刻から出発して前衛運動に身を投じ、演劇や人形づくりに打ち込み、やがて国策の戦争映画「ハワイ・マレー沖海戦」に関わることになって、戦争プロパガンダに協力してしまうというものだ。前衛芸術家がいつのまにか国家に取り込まれてしまう話はよくあるが、ユニークなのはそれをアヒルの口から関西弁で、のらりくらりと歯切れ悪く語る点だ。話の内容のやるせなさと、すっとぼけた語りとのギャップに、逆に真実味が宿る。手前にはその彫刻家が映画の舞台セットのために制作したという設定のジオラマ模型が置かれている。

黒田大スケ 展示風景

最後は小金沢健人の映像とドローイング。壁3面に、紙を2枚ずらして重ねた上にドローイングし、指で擦り、また紙をずらして描き続けていく映像が映し出される。《2の上で1をつくり、1が分かれて2ができる》というタイトルどおりの動きで、線と色彩がめくるめく展開していく。こうしてできあがった2枚1組のドローイングも何組か展示されているが、これがまたすばらしい。ドローイング制作の副産物としての映像か、はたまた映像制作の副産物としてのドローイングか。どちらも主産物ですね。

公式サイト:https://domani-ten.com

関連記事

[PR]24年目の「DOMANI・明日展」──これからの文化庁新進芸術家海外制度のあり方を探る|柘植響:トピックス(2022年03月15日号)

2022/11/18(金)(村田真)

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

会期:2022/06/29~2022/11/06

森美術館[東京都]

本展における「ウェルビーイング」は、「心身ともに健やかであること」と暫定的に会場入り口のステイトメントで書かれているが、会場を周れば、それは社会的な生産性への適合を意味しないことがすぐに明らかになる。むしろ、執拗な無為の積み重ねや、自己規範の徹底といった、きわめて内的に練り上げられた倫理による造形の強烈な発露だ。

最初はオノ・ヨーコのインストラクション作品《グレープフルーツ》(1964)で始まる。小さな文字を読み脳内で想像を巡らせ、次はヴォルフガング・ライプによる花粉やミルクによる途方もない作業の集積、だが、それは一面の鮮やかな色面でしかないもの、を目の当たりにする。違う部屋に入る。汲みつくせない細部が描かれたエレン・アルトフェストによる絵画、ひたすらに眼で見て描くことが繰り返された木肌、風景……本展は前後の作品がお互いに緩やかに対比的に配置されることで、それぞれの作品が際立つという、グループ展においてつねに目指されるがなかなかたどり着けない多声性に溢れていた。

例えば、ゾーイ・レナード《アイ・ウォント・ア・プレジデント》(1992)と飯山由貴《影のかたち:親密なパートナーシップ間で起こる力と支配について》(2022)は隣り合うように位置していた。いずれも作者による言葉が記載されたペーパーを持ち帰ることができる展示だ。ゾーイの詩はここにすべて書き写したいくらいなのだが、少し抜粋する。

エアコンを持っていない大統領がいい、クリニックや自動車管理局、福祉局の列に並んでて、失業中で、解雇されて、セクハラを受けて、ゲイバッシングされて、強制送還された人。(……)私たちにとって、なぜ、いつから、大統領はピエロになったのか知りたい。なぜいつも客の方で、決して売春婦ではないのかを知りたい。いつも上司で、決して労働者ではない、いつも嘘つきで、いつも泥棒で、決して捕まらない。

この詩を読んだ後、飯山の作品のある部屋に入る。紫の壁、オレンジのカーペット。ドメスティック・バイオレンスの加害・被害経験者による語り、公的なDV支援の困難な現状、展覧会の観賞者が会場に書き残した言葉がカッティングシートとなり貼られていた。ゾーイの詩から20年。飯山は部屋で配られているハンドアウトで次のように書いている。

日本に「DV防止法」はありますが、被害者に寄り添った法律と支援制度がある、とは決して言えない実態があります。個人の気づきから、それぞれが手探りで自分自身の仲間、支援者を見つけ、そこからの脱出方法や回復の方法、固有の状況に「自助」で問題とつきあっていくしかないのです。この作品は、社会にいるその人の姿からは非常に見えづらい、私的な関係性のなかで起きる出来事をこれから私たちはどのように話し合っていくのか、そして責任を分かち合い、家族やパートナーシップとは異なる別の〈親密圏〉を作り出し、支え合うことを考えていくためにつくられました。

ゾーイの詩が自身の現状に気づく手立てとして鮮烈に観賞者を揺さぶり、現状がなぜこうなのかという問いに形を与える。では、その状況のひとつにどう向き合うかと、飯山は具体的に答えを探す。さらには、どういった情報を集約して、立ち向かうことが可能か示す。国という極大的な公共圏への疑義と、対極的な家という親密圏での暴力。それは為政者と法の下、表裏一体だ。飯山のペーパーには、たくさんのDVに関する相談先とその連絡先が掲載されている。ネットで検索すれば出てくるかもしれない。けど、気づきなしに、検索することが果たしてできることなのか。ゾーイの強烈な世界についての記述が、飯山の作品の情報量を受け止める心構えを与えていた。

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/earth/

2022/11/05(土)(きりとりめでる)

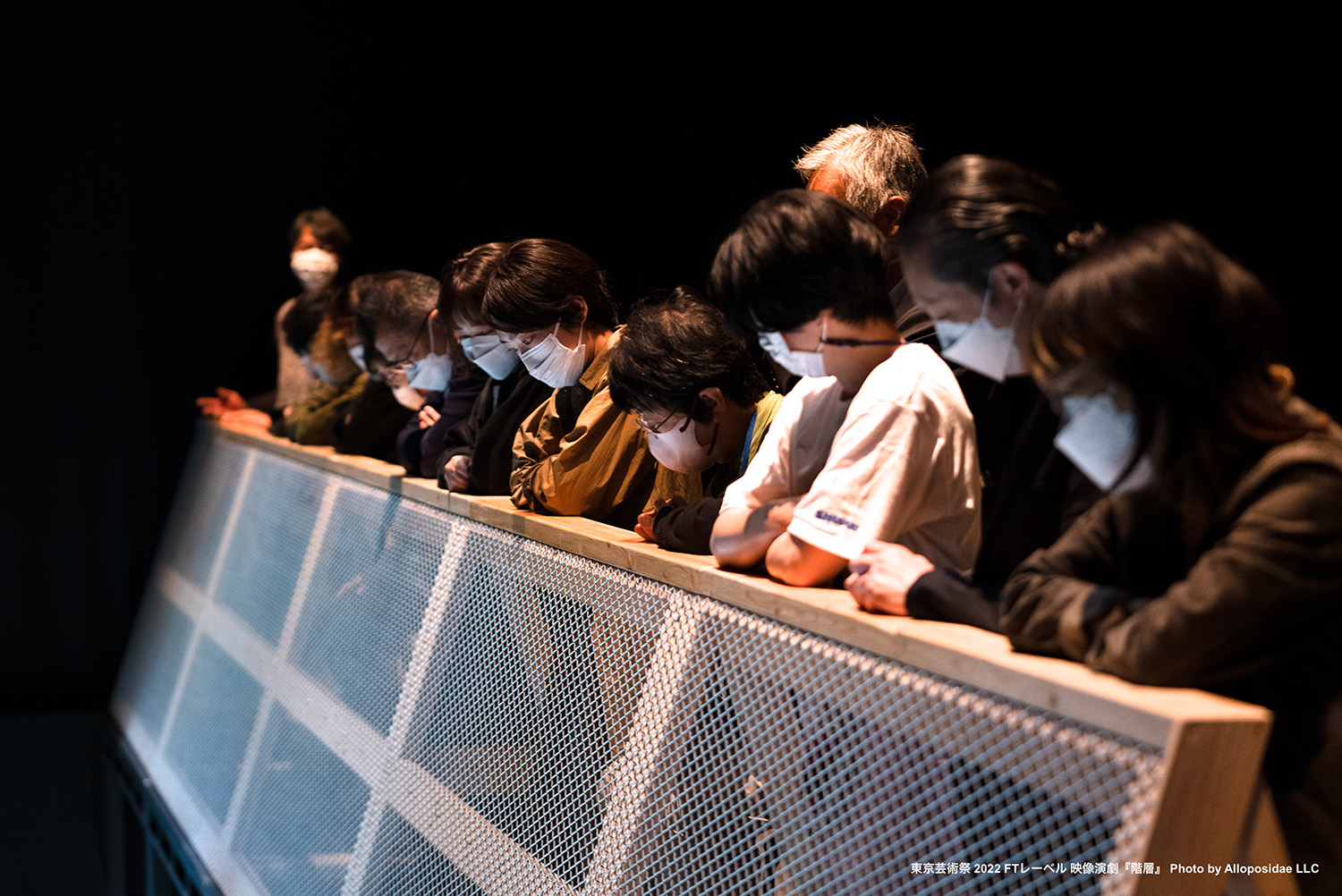

映像演劇『階層』(東京芸術祭 2022 直轄プログラム FTレーベル)

会期:2022/10/19~2022/10/25

東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]

穂の国とよはし芸術劇場PLATが2014年度から実施している「市民と創造する演劇」。その一作として創作され2022年3月に同劇場で初演された映像演劇『階層』(作・演出:岡田利規、映像:山田晋平)が東京芸術祭の直轄プログラムFTレーベルとして再演された。チェルフィッチュの岡田と舞台映像作家の山田が継続して取り組んでいる「映像演劇」のシリーズは、スクリーンなどに投影された等身大の俳優の映像を観客が鑑賞することで演劇を立ち上げる試みだ。これまでに熊本市現代美術館で『渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉』(2018)が、札幌文化芸術交流センターSCARTSで『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』(2020)が展示/上演されてきた。この8月に王子小劇場で上演された最新作『ニュー・イリュージョン』はその後、韓国ツアーも周っている。東京での上演は『ニュー・イリュージョン』と順番が逆になったが、『階層』は劇場での上演を前提に創られた初めての「映像演劇」であるという点で重要な作品だ。しかも、この作品においては「市民と創造する演劇」であることも強い意味を持っている。

受付を済ませた観客はまず、ロビーに並んだ椅子に順に座るよう促される。そこでしばらく待っていると「案内人」が登場し、いくつかの注意事項を伝達した後、観客を客席へと誘う。劇場内に入ると舞台から不明瞭な声が聞こえてくるが、幕は閉まっているためそこで何が起きているかを観客が知ることはできない。観客全員が席につくとようやく幕が開く。舞台の上に見えるのは柵。そしてその向こうから身を乗り出すようにして下を覗き込んでいる人々だ。「あなたはそれを信じる必要はない」云々と声が聞こえてくるが、すぐに幕は閉じてしまう。幕の向こうでは誰かが人々に退場を促している。改めて幕が開くとそこには誰もおらず、舞台奥にある(らしい)下の階へと続く(らしい)階段から再び案内人が現われると、観客に対し舞台に上がるように告げる。

このあたりで観客は、どうやら先ほど舞台の上にいたのは前の組の観客だったらしいと気づくことになる(ちなみに、上演時間70分のこの作品は60分ごとに上演されていた)。つまり、この作品において「市民と創造する演劇」の「市民」という言葉が指し示していたのは映像演劇の出演者としてオーディションによって選ばれた市民だけではなかったわけだ。上演ごとに劇場を訪れる観客もまた、気づけばともに『階層』を創造する「市民」として舞台に上がることになっている。いつどこで上演しても「市民と創造する演劇」であることが担保できる優れた仕掛けは同時に、気づかぬ間に観客に「市民参加」を強いる恐ろしいものでもある。

舞台に上がった観客が柵ごしに下を覗き込むと、舞台の下に広がった高さ3メートルほどの空間にスクリーンが設置されている。やがてそこに映し出された真っ白な空間に人々が集まり出し、自分たちが何者でなぜそこにいるのかを語り出す。彼ら彼女らは「上の世界」に価値が見出せず、一度降りたら戻れないというそこに行くことを決断したらしい。永遠に生きることができるという「そこ」は彼ら彼女らが映し出されている映像の世界を指しているようでも死後の世界を指しているようでもある。

彼ら彼女らと観客とは階層によっても柵によっても、そして現実と映像の境界によっても隔てられている。だが、いずれにせよ彼ら彼女らもかつては観客と同じ側にいたのであり、それならば観客もまた彼ら彼女らの側に行く可能性があるだろう。「俯きがち伏し目がち」で、上にいたときも「今やっているこれと同じような普通の演劇」をやっていたという彼ら彼女らの姿は、舞台の上で下を覗き込む現在の観客の姿に重なっていく。しかも、彼ら彼女らは上の世界にいたときとはまったく違う姿になっているのだという。ならば、先ほど舞台の上に見た人々こそがいま下で語っている彼ら彼女らなのだということもあり得るかもしれない。そして観客はすでに先ほど舞台の上に見た人々の姿をなぞっている。

彼ら彼女らが語るそこはおおよそユートピア的な世界だが、観客を直接的に下の(死後の?)世界へと誘う「飛び降りて来ればいいのに」という言葉にはゾッとさせられる響きがある。彼らの永遠がそのようにして維持されるものだとしたら。永遠に生きるのは個々の人ではなくそこにある構造そのものなのだとしたら。そこから「降りる」ことは果たして可能だろうか。やがて開いた幕が再び閉じ、案内人は観客に舞台奥の階段を降りるよう告げるのだった。

映像演劇『階層』:https://tokyo-festival.jp/2022/program/kaiso

関連レビュー

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2022/10/25(火)(山﨑健太)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 総評

会期:2022/10/01~2022/10/23

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館、京都中央信用金庫 旧厚生センターほか[京都府]

コロナ禍で制限されていた海外アーティスト招聘が2年ぶりに実現し、充実のプログラムだったKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下KEX)。本稿では、「ニューてくてく」という柔軟かつ深い思考の広がりを促すキーワードの下、全体的な総評を述べる(なお、梅田哲也『リバーウォーク』、フロレンティナ・ホルツィンガー『TANZ』、松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロ『女人四股ダンス』、ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』については個別の評を参照されたい)。

「歩き続ける身体」のイメージを「境界」との接触面として提示するのが、ミーシャ・ラインカウフの映像展示と、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子のビジュアルコンサート『Bipolar』。ミーシャ・ラインカウフの《Fiction of a Non-Entry(入国禁止のフィクション)》は、光のゆらめく海底をゆっくりと歩む人影が映る、幻想的で美しい映像作品だ。ラインカウフは、イスラエルとヨルダン、ジブラルタル海峡のスペインの飛び地とモロッコの間など、陸路では越境困難な国境を、「海中を歩く」ことで自由に横断してみせる。だが、酸素ボンベの重みや水圧に耐えながら歩む姿は、逆説的に、見えない圧力や不自由さを感じさせる。フーコーが指摘するように、規範や抑圧を個人が内面化し、不可視化されることで権力は完成する。そのとき、「歩行」という日常的かつシンプルな行為は、意志表明や抵抗の手段としての行進やデモを示唆すると同時に、水中に吐き出される息の泡は、「聴こえない声」を可視化する。

ミーシャ・ラインカウフ「Encounter the Spatial —空間への漂流」(2022)

[撮影:白井茜 提供:KYOTO EXPERIMENT]

『Bipolar』では、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナスによる(事前に耳栓が配られるほどの)爆音の演奏のなか、巨大スクリーンに志賀理江子の新作映像が投影される。闇に浮かぶコンクリートの「一本道」を、ひたすら歩き続ける人物が映る。それは東日本大震災後に建設された巨大な防潮堤だが、津波の轟音にも、人の叫び声にも聴こえる有機的な音を「振動」として身体に浴び続けているうち、生と死の境界線や異界への通路にも見えてくる。フラッシュバックの嵐のように、視認不可能なほどのスピードで、不穏な写真が連射される。崖の上で何かを掘り返す人。回転して螺旋を描く掘削機械。「復興事業」という名の利潤追求か、何かを隠蔽するための穴を掘っているのか。光で顔を消されたポートレート。被写体を強制的に「死者」「亡霊」に転移させる写真の暴力性。上演時間をカウントする赤い数字が滲み、時間が融解していく。ジェット機のエンジンの轟音のようなノイズが「もうすぐ離陸するぞ」と叫び、防潮堤を異界への滑走路へと変える。寄せては返し、マグマのように沸き立つ赤い波の映像が冒頭と終盤で繰り返され、音のループや反復とともに、トラウマの回帰や非線的に失調した時間を示す。その奔流をせき止めようとする防潮堤は、死者や異界との境界であると同時に、「一直線の道を歩く」行為は(音楽がもつ)リニアな時間構造や「前進」を示唆し、極めて多義的だ。

メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子『Bipolar』(2022)

[撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、物理的な歩行や「電話の向こうの知らない誰かと通話する」といった観客自身の能動性を作品成立要件とする体験型の作品群(梅田哲也、ティノ・セーガル、サマラ・ハーシュ)も、今年のKEXの特徴だった。特に、「歩行による移動が視線の定位を揺さぶり、新たな視点の獲得をもたらす」ことを体感させるのが、森千裕と金氏徹平によるアートユニット「CMTK」の屋外展示だ。森が都市の断片を収集した写真を金氏がコラージュし、大型のレンチキュラー印刷で出力。見る角度でイメージが移ろい、視点の唯一性を軽やかに撹拌する。

KYOTO EXPERIMENT ミーティングポイント

CMTK(森千裕×金氏徹平)「Star & Dust(KYOTO)」(2022)

[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

また、歩行を伴う身体的なリサーチに基づく語りと舞台上でのモノの配置換えにより、観客に想像上の旅をさせるのが、リサーチプログラム「Kansai Studies」の成果として上演された、建築家ユニットdot architects & 和田ながらの『うみからよどみ、おうみへバック往来』。大阪湾から何本もの川を逆流して琵琶湖へいたる水の旅、明治の近代化事業である疎水運河、治水工事による人工河川など「琵琶湖を起点とする水のネットワーク」が、木材、石、鉄板、流木、飲料水のペットボトルなどの配置を組み替えながら語られ、観客が想像上の「マップ」とともに旅する感覚を触発すると同時に、実際に舞台上で工具を用いて「土木工事」を演じて見せた。

Kansai Studies dot architects & 和田ながら『うみからよどみ、おうみへバック往来』(2022)

[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、より政治的な位相で、客席にいながらにして「視線の定位」を揺さぶられる体験が、ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』だった。開演前、「観光客」として舞台上に歓待された観客は、「神格化された絶対的権威」として舞台空間に氾濫する演出家の顔写真/タイの王室プロパガンダ批判を経て、終盤、タイとミャンマーの俳優たち自身が舞台上で語られる軍事クーデター反対デモの当事者であることを知る。そのとき突きつけられるのは、「日本人観光客」と同質の消費の眼差しを舞台に向けているのではないかという倫理的な問いだ。

ほかの海外の演劇作品も充実だった。フォースド・エンタテインメント『リアル・マジック』では、3人の俳優が、司会、出題者、解答者の役を順番に入れ替えながら、「テレビのクイズ番組」のワンシーンを延々と反復し続ける。「正解は明らかなのに、(あえて)間違った答えを言い続ける」不条理なループ構造。くどい「笑い声」のSEの効果もあいまって、「クイズ番組の視聴者=舞台の観客」のメタ的な二重性のうちに、「何が“正解”なのか麻痺した異常状態の常態化」がじわじわと浸透してくる。しかも果てしなく連呼されるのは、「消費」「資本主義」「セクシズム」を端的に示す3つの単語だ。

フォースド・エンタテインメント『リアル・マジック』(2022)

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

そして、アーザーデ・シャーミーリーの静かな会話劇『Voicelessness ─声なき声』が扱うのは、「死者の声(抑圧された者の声)を聴くこと」の可能性と倫理性だ。「2070年のイラン」という近未来の設定下、主人公の若い女性は、50年前の祖父の失踪事件の真相を突き止めるため、自作の装置を用いて昏睡状態の母と会話する。物理的な死者と、昏睡状態すなわち「声を封じられた者」。だが、「こだま」の反響が身体を離れても存在可能な声であるように、彼らの「遅れて届いた声」は受信可能なのではないか。「声の復元」の試みは同時に、「隠された過去を暴く」という倫理的問題との両義性を帯びる。また、「病前の母親の姿をデータ再生した映像」は、紗幕のスクリーンの向こう側に立つ生身の俳優によって亡霊的に演じられる。娘と母を隔てるスクリーンは、母娘の確執、生者と死者の隔たりを可視化すると同時に、現実の反映/遮蔽して見えづらくする装置でもあり、両義的だ。「SF」の設定だが、「科学的」説明もそれらしきギミックも登場しない本作は、「演劇」自体が、「語る」装置であること以上に、「他者の声を聴く」ためのものでもあることを示唆する。そして、死者、抑圧・忘却された者、未だ生まれざる胎児など「聴こえない声」の可視化への希求という点で本作は、海中を歩くラインカウフの映像と歩みを共にするのだ。

アーザーデ・シャーミーリー『Voicelessness ─声なき声』(2022)

[撮影:前谷開 提供:KYOTO EXPERIMENT]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp

2022/10/23(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)