artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』

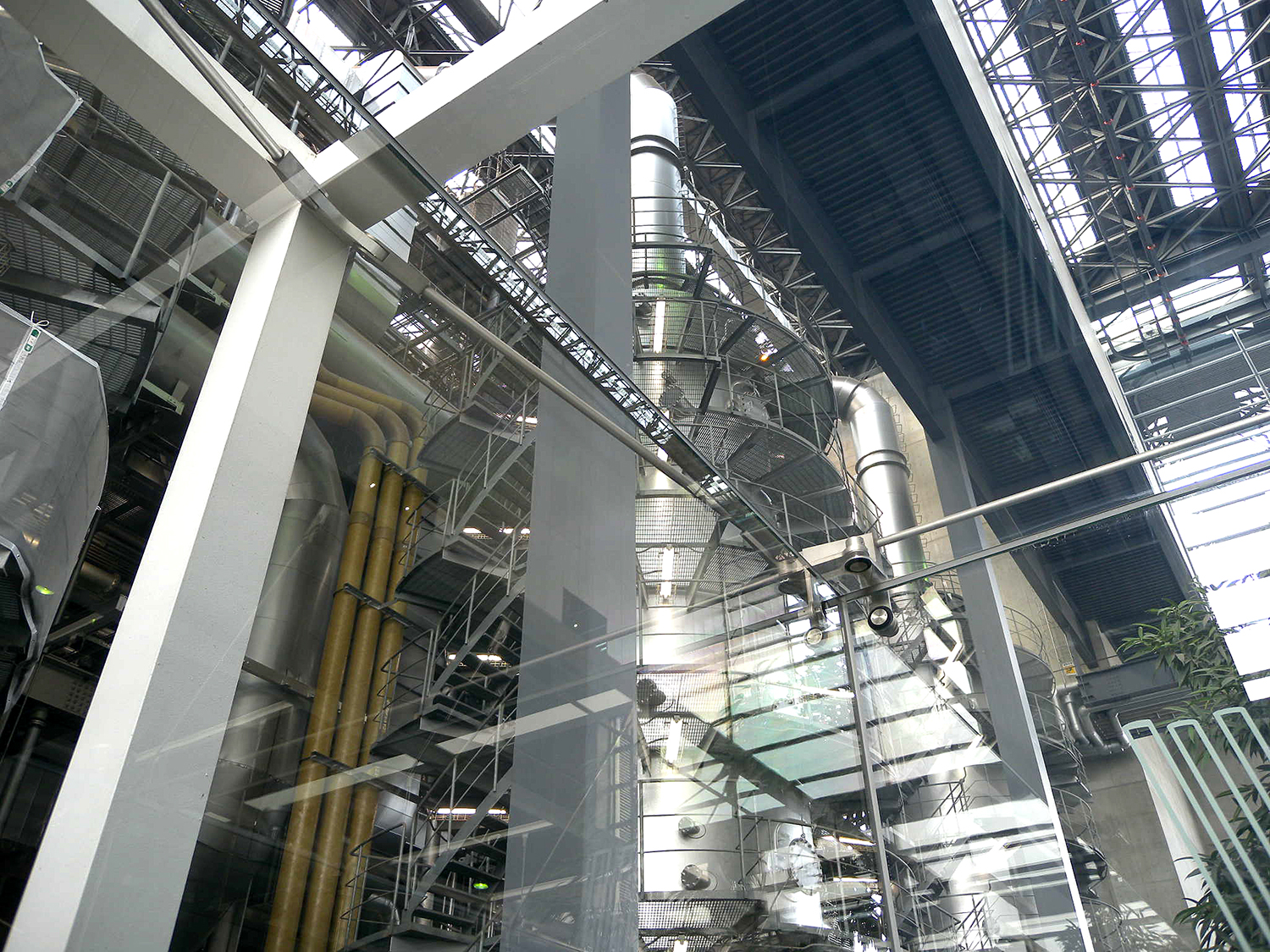

約3時間という長尺ゆえに、なかなかまとまった時間がとれず、映画館にいけなかったが、やっと鑑賞することができた。なるほど、傑作である。やはり、映像(ロードームービー的な風景の描写や手話の表現など)と声(車中で聞くカセットテープの音声や多言語による会話など)でしかできないことを実験的に挑戦しつつ、ストーリーテリングの強度も維持しており、まったく飽きることなく、最後まで作品に引き込まれた。また既存のジャンルにあてはめにくい、類例がほとんどない独自の映画なのに、アントン・チェーホフの戯曲、愛車と運転、擬似的な親子関係、贖罪など、驚くほど多様な切り口をもつ。特に演劇をつくる設定になっていることから、まさに演じること、会話すること、物語ること自体をテーマにした点が興味深い。そして広島の現代建築も印象的に登場していた。ドライバーの渡利みさきがお気に入りの場所として案内する、谷口吉生が設計した《広島市環境局中工場》(2004)である。都市軸を意識し、ヴォイドが貫くデザインになっていることも劇中で語られていた。

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》における都市軸

気になって、濱口竜介が監督・脚本を担当した映画は、どれくらい原作と違うのかを確認した。村上春樹の短編集『女のいない男たち』(2014、文春文庫)に収録された「ドライブ・マイ・カー」は、文庫だと50ページ程度の長さである。もちろん、若い女性がドライバーとなるジェンダー的にも意表をついた設定は同じだ。しかし、前述したように映画でしかできない作品に仕上がっており、とくにいくつかのテーマが加えられている。主人公の家福悠介が特殊な作風をもつ演出家であること、子どもを失ったあと、妻の音が物語を語りはじめたこと、舞台が広島になったこと、多国籍・多言語・多世代の俳優たち、みさきの出自、そして身近な人を死なせてしまったという罪の意識などである。これらの要素によって決定的に違う作品になっていた。そもそも原作は基本的に「男たち」の語りになっており、亡くなった音が共通の話題となる男性の俳優同士による奇妙な友情が後半の中心的なエピソードとなるが、映画では女性たちの語りも重要である。そして、広島から北海道まで自動車を走らせ、慟哭を経て、新しい道を歩みはじめるシーンが示されていた。これは原作にはまったくない希望である。

公式サイト:https://dmc.bitters.co.jp

関連記事

谷口吉生《広島市環境局中工場》|松田達:artscapeレビュー(2010年03月15日号)

2022/02/18(金)(五十嵐太郎)

ハリナ・ディルシュカ『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』

つい10年前まではまったくといっていいほど無名だったスウェーデンの画家、ヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)。2013年にストックホルム近代美術館を皮切りにヨーロッパで巡回展が開かれて一躍注目を浴び、2018-19年にはグッゲンハイム美術館で回顧展が開催され、同館最多の約60万人の動員を記録したという。なぜそんなに話題になったのか? それはクリントが、抽象絵画の先駆者とされるカンディンスキーやモンドリアンより早くから抽象画を描いていたからであり、そして女性だったからだ。この2点は密接に結びついて、ある疑念を生じさせる。つまり、クリントは女性ゆえに「最初の抽象画家」の名誉に与れなかったのではないかと。この映画は、クリントの生涯をざっくり振り返りつつ、そうした疑惑についての論争を紹介するもの。

クリントは、似たような名前の画家クリムト(1862-1918)と同じ年にスウェーデンに生まれ、同じ北欧の画家ムンク(1863-1944)と同時代を生きた。ついでにいうと、カンディンスキー(1866-1944)やモンドリアン(1872-1944)も同じ年に亡くなっている。ストックホルムの王立芸術アカデミーで学び、そこで知り合った4人の女性と「ザ・ファイブ(De Fem)」を結成。彼女たちはスピリチュアリズムに関心を抱き、神智学に傾倒し、しばしば降霊術も行なっていたという。こうした神秘的思考を絵画に反映させ、1906年から植物の枝葉や記号を思わせる抽象的な図像を描き始めた。カンディンスキーが初めて抽象絵画を描いたのは1910年頃とされるから、それより数年早いことになる。

こうしたことから、抽象絵画を始めたのはカンディンスキーでもモンドリアンでもなく、ヒルマ・アフ・クリントであり、美術史は書き換えなければならないといった意見や、そうしないのは彼女が女性だからだといった主張が展開されていることを映画では紹介している。確かにそのとおりだが、しかし一方で、映画を見る限り、植物的な形態の残る彼女の絵画が果たして純粋抽象といえるのか、あるいは、降霊術を用いて描いたとされる絵画がモダンアートとしての抽象と認められるのか、といった疑問も湧いてくる(カンディンスキーもモンドリアンも神智学の影響を受けたことは知られているが、降霊術を用いて描いたとは聞いたことがない)。もしそうだとしたら、例えばアウトサイダーアートの代表的存在であるアドルフ・ヴェルフリが、1904年から始めたドローイングが史上初の抽象絵画になるかもしれない。いや、そもそも抽象図像ならそれこそ古今東西どこでも見られるものだ。

そう考えていくと、抽象絵画を創始したのはいつ、だれかといった問題は些末なものに思えてくる。確かに、クリントはカンディンスキーより早くから抽象化を進めていただろうし、にもかかわらずそれが美術史に記載されないのは彼女が女性だったからかもしれない。そのことが重要ではないとはいわないが、でもこの映画はそんな論争を超えて、「抽象」とはなにか、「絵画」とはなにか、人はなにに突き動かされて絵を描くのか、といった根源的な問題にまで思いを馳せさせてくれるのだ。そこがすばらしい。

公式サイト:https://trenova.jp/hilma/(2022年4月公開予定)

2022/02/08(火)(村田真)

立川 清志楼/長島 勇太/garland/李 和晋 映像作品展 はじまりの残像

会期:2022/02/04~2022/02/17

Sony Imaging Gallery[東京都]

静止画像を撮影するカメラに動画機能が加わり、精度の高い映像を得ることができるようになった。また、壁に掛けて映像作品を鑑賞することができるモニターの精度も上がってきた。写真作品の専門ギャラリーや写真展を開催する美術館などのスペースで、映像作品を展示するのも当たり前になってきている。その状況の一端を、東京・銀座のSony Imaging Galleryで開催された4人展でも確認することができた。

立川清志楼は「第一次三カ年計画 Selection remix」(2020-2023)と題する連作を出品し、固定カメラで撮影した映像に多重化、アニメーション化などの操作を加えて加工・編集した。長島勇太は《複眼(8つの部分をつなげる)》で、8分割した場面をコラージュ的に構成している。garlandは《Past Light》《Lycoris》《WAVE》の3作品を、それぞれ「彼岸」「此岸」「その合間」というコンセプトで再構築する。李和晋(Hwajin Lee)は「Saudade Project」で、「家族写真が撮影された場所」を探し求める旅の記録を《伊豆》編《新潟と韓国の龍仁》編の2作品にまとめた。

4人とも、映像作品の可能性をそれぞれのやり方で追求しており、作品自体のクオリティも高い。ただ、なぜこの4人なのかという柱の部分が不明確なので、各作品がむしろ互いに相殺しあっているように見えた。それと、静止画像の写真作品をずっと見続けてきた筆者にとっては、映像作品の鑑賞時間がひどく長い(むしろ退屈な)ものに感じてしまう。写真作品と映像作品の見方を切り替えるスイッチが、当の作品のなかに組み込まれているといいのだが、と思ってしまった。写真ではなく映画でもない映像作品には、独自の時空間構築の原理が求められるということでもある。

2022/02/07(月)(飯沢耕太郎)

瀧弘子「天体」

会期:2022/01/25~2022/01/30

KUNST ARZT[京都府]

自らの肉体を駆使したパフォーマンスや絵画作品によって、アイデンティティの輪郭と多重的な分裂、「(男性の視線による)理想化された女性身体」への疑義をときにユーモラスに提示してきた瀧弘子。例えば、過去作品のインスタレーション《写身─うつしみ》では、暗い展示空間の中、観客が洞窟探検のようにライトを向けながら進むと、床や壁に置かれた鏡に光が反射し、乱舞する。鏡の表面には、瀧が自身の顔や裸身を映しながら輪郭線をなぞったドローイングが描かれており、その像は、観客のライトの動きに従って、揺れながら壁や床に投影=複製される。「現実の複製」「光の反射」という鏡の機能をうまく利用し、自己肯定とアイデンティティの不確かな多重性を示した。また、鏡に身体の輪郭線を「映す」/「写す」/「移す」パフォーマンスも行なわれ、瀧自身の豊満な裸身は、規範化された女性美への強烈な抵抗を示してもいた。

瀧弘子《天体をなぞる》(2022)

本個展では、自らの身体を「天体観測」になぞらえる試みが、写真、パフォーマンス、版画作品によって展開された。皮膚の表面に散らばるホクロやシミを「星」に見立て、線でつなぐことで「星座」を形づくっていく。その行為は、アイライナーやリップペンシルで線を引く化粧的行為を思わせると同時に、線の連なりは刺青にも見えてくる。瀧は、ホクロやシミ、すなわち「美白で除去したり、隠すべきもの」としてネガティブに価値づけられるものを、「化粧」に擬態した行為によって、刺青という装飾、別の美的価値へとポジティブに転換するのだ。

瀧弘子《うつろい》(2022)

また、もうひとつのパフォーマンスの記録映像では、暗闇の中、手に掲げたライトを動かしながら、ゆっくりと回転する瀧の裸身が映し出される。うつろう光に照らし出される身体の凹凸はクレーターのようで、月の満ち欠けを連想させる。輝く星座を持ち、天体として光を放つ身体。ただしその「光」は、誰かに投げかけられるのではなく、自身の手で掲げるものなのだ。

会場風景

2022/01/30(日)(高嶋慈)

HOKUTO ART PROGRAM ed.1 前編

会期:2021/10/30~2021/12/12

清春芸術村[山梨県]

「HOKUTO ART PROGRAM」を見に、清春芸術村を初訪問。清春という名称は最初、白樺派との関連で「せいしゅん(青春)」と読んでいたが、正しくは「きよはる」で、もともとここの地名だったと初めて知った。もちろん「青春」にもダブらせているんだろうけど。そんなわけで、ご多分にもれず青春時代に白樺派に感染したぼくではあるが、この芸術村ができたころ(1980年代)にはすでに免疫ができていたため足が向かず、ようやくいい年こいて訪れたってわけ。どうでもいいけど。

ここは「HOKUTO ART PROGRAM」の中心だけあって、デヴィッド・ダグラス・ダンカンによる晩年のピカソを捉えた写真展をはじめ、アトリエ系の建築家6人による「テント」の提案、映画監督の河瀨直美による映像インスタレーション、芸術と科学の融合を目指したバイオアート、イラストレーターとしても知られる長場雄のインスタレーションなど盛りだくさん。 まず、広い敷地内に点在しているテント群。長谷川豪は、花を包むように透明の筒を地面に立てて支柱にし、光を遮断する布地のテントを張っている。内部は暗闇で、てっぺんから花にスポットライトのように自然光が差す仕組みだ。永山祐子は3つのしずく型の透明なテントを設置。起き上がりこぼしのようにさまざまな方向を向いているが、地面に固定されているので転がる心配はないらしい。藤村龍至はモンゴルのパオ(包)と同じ構造で、《脱東京・遊牧民の包》を創出。寝るためではなく過ごすための、半分開いて半分閉じた「クロープン(clopen)」なテントを目指したという。 これらはいずれも、会期の40日間だけ屋外展示されるという前提条件の下につくられたそうだ。

かたわらに建つ谷口吉生設計のルオー礼拝堂は、河瀨直美の個展会場と化している。中央に壺を置いてナナカマドやクロガネモチなどを生け、それを取り囲むように半透明のオーガンジーのスクリーンを張り、河瀨のルーツである奄美、沖縄の森や海を撮った映像を映し出している。中央の植物は朽ちていくが、そこにレイヤーとして永遠の映像を干渉させることで、過去と未来を往還させている。その向かい側に建つ白樺派の図書資料を集めた白樺図書館では、長場雄が本棚やテーブルをシートで覆い、キャンバスに転写した自作のイラストを無造作に立てかけている。アートとイラストを股にかける彼がテーマにしたのは、前者に存在し、後者には存在しない「搬入」だという。なるほど、搬入作業中の様相だ。

現代美術展だと思って行ったら、確かに現代美術の文脈に則った作品ばかりだが、作者は建築家、映画監督、イラストレーターといった面々。それゆえ新鮮な刺激も多かった反面、どこか物足りなさを感じたのも事実だ。まあいずれにせよ、白樺派の夢を実現したような場所でこんな展覧会を見られるとは思わなかった。

河瀨直美 作品展示風景[筆者撮影]

公式サイト:https://www.hokutoartprogram.com

2021/12/07(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)