artscapeレビュー

ALLNIGHT HAPS 2017後期「接触の運用」#4 柳瀬安里

2018年04月15日号

会期:2018/03/06~2018/03/26

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

国会議事堂周辺の安保反対デモに集った群衆の中を歩きながら地面に線を引いていく《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》。沖縄、高江のヘリパット建設工事のゲート前を、エルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗唱しながら歩く《光のない。》。柳瀬安里はこれまで、「わたし(たち)/あなた(たち)」の境界確定がなされる現場へ赴き、身体パフォーマンスとして介入することで、境界線を揺るがせ、輻輳させ、境界確定の場にはたらく力学を鋭く浮かび上がらせてきた。

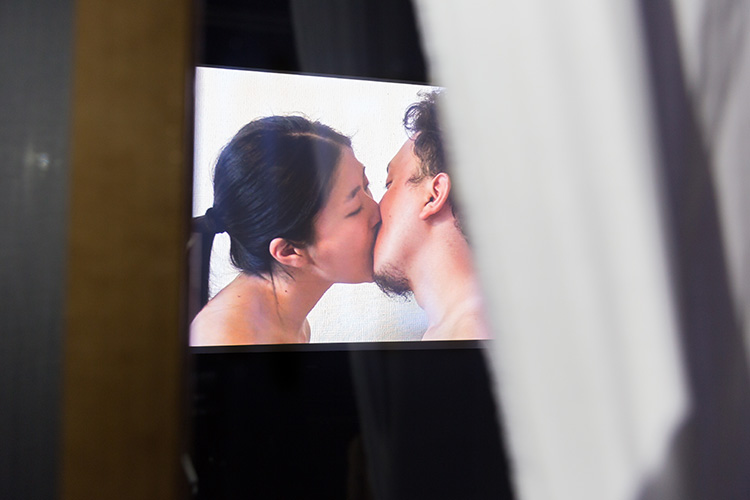

「ALLNIGHT HAPS」は、年間2名の企画者による展覧会シリーズ(本展企画者は髙橋耕平)で、HAPSオフィスの1階スペースにて夜間に展示を行ない、観客は外からガラス戸越しに鑑賞する。目隠しのカーテンを上げて中を覗くと、向かい合った男女が口を激しく押し付け、キスを交わしているように見える。だが、ヘッドホンからは苦しげな喘ぎや荒い息の音が聴こえ、2人は甘い愛撫というより相手を押し倒さんばかりの勢いでもみ合っているようだ。柳瀬が今回発表した《息の交換》は、ウーライ/マリーナ・アブラモヴィッチの《Breathing In/Breathing Out》(1977)を「再演」したパフォーマンスの記録映像である。会場に設置されたテクストによれば、2014年に同作を「再演」したカップルのアーティストユニット、KIKUCHI Kazuaki + NISHI Natsumiの作品を見た際、「愛」という言葉が使われていたことが気になり、本作の制作のきっかけになったという。従って本作は、「再演」の「再演」、二重の引用とも言えるだろう。

ここで注目したいのは、「パフォーマンスの再演」をめぐる作品の帰属や署名をめぐる問題とは別の次元で、柳瀬とその協力者の男性によるこのパフォーマンスが抱え込んでしまった「オリジナル」からの逸脱、再現のレベルにおける「失敗」である。息を吐く/吸うを互いにリズミカルに同調させ、息の交換を持続させ続けるウーライとアブラモヴィッチに対し、柳瀬と協力者の男性は格闘のような行為を数十秒と持ちこたえることができない。見ていて苦しくなるのは、荒く苦しげな息遣いが音響的な圧迫感で迫ってくるからだけではない。荒い息を容赦なく柳瀬の顔に吹きかけ、目をつむったまま柳瀬を全く見ようとしない男性に対し、そんな彼を真正面から執拗に見つめ続ける柳瀬の眼差しの強さと、しかしその無言の求めが「無視」され、信頼が成り立たないまま行為だけがひたすら続行されていくことに、いたたまれなくなるからだ。

柳瀬のテクストによれば、協力者の男性は高校時代の同級生で、互いに距離を感じていた間柄だったという。行為の「失敗」は、2人の間に横たわる距離を露わにした。「カップル」「パートナー」という枠組みや「愛情に基づく信頼関係」をいったん取り払い、「息を交換する」行為だけを裸形で差し出すことで逆に見えてきたのは、「呼吸」という自己の生存のための原初的な行為が、相手の生存を脅かして奪ってしまい、それは自滅に至るということだ。

石原吉郎のエッセイ「ある<共生>の体験から」が想起される。石原は、敗戦後のシベリア抑留で強制収容所に送られた経験において、食事、作業、就寝の際、自己の生命の維持のためには、それを脅かす収容所仲間の生存が必要不可欠であり、互いの命を削り合うようなギリギリの連帯を余儀なくされたことを綴っている。そうした極限下の状況でなくとも、私たちの生は根源的に他者との<共生>を余儀なくされているのであり、柳瀬の作品はウーライとアブラモヴィッチの元々のパフォーマンスを敷衍したかたちで、その事実を突きつけてくる。

[撮影:松見拓也]

関連レビュー

柳瀬安里 個展「光のない。」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/03/11(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)