artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

ヤングムスリムの窓:撮られているのは、確かにワタシだが、撮っているワタシはいったい誰だろう?

会期:2023/02/19~2023/03/04

「ヤングムスリムの窓」は、イスラームが専門の研究者、映像作家と、日本に暮らすヤングムスリムたちが、映像制作を通して協働する学際的なアートプロジェクトである。参加した20代のヤングムスリム3名は、イスラーム圏出身の親のもと日本で生まれ育った2世、改宗した日本人と、多様な背景を持つ。本プロジェクトの特徴は、ヤングムスリム3名が当事者それぞれの視点や関心から映像制作を行なうと同時に、その制作プロセスを映像作家がドキュメントし、さらに双方に対して研究者がカメラを向けてインタビューするという、視線の多層的なレイヤーにある。「映像」を介して、映像の専門家と非専門家、異なる文化的背景、立場、世代の者たちの複数の視点が交差する。タイトルが示唆するように、「窓」とは「視線のフレーム」の謂いであり、「撮る視点」と「見る視点」の双方を含む。そこには、「他者」を一方的に視線の対象としてきた文化人類学や、「マジョリティの日本人」自身の視線に対する批評も含まれるだろう。

まず、ヤングムスリム3名が制作した映像作品は、出自や文化的背景に加え、三者三様の個性やキャラの違いが際立つ。長谷川護は、イスラームに改宗した経緯を生い立ちとともにまとめた。東京の下町で銭湯を営む実家で育ち、宗教上の理由で銭湯を利用できないムスリムがいると知ったこと。インドネシアでのホームステイなどムスリムとの交流、大学でのゼミ、断食体験を経ての改宗。メッカへの巡礼で得た共同体意識。プレゼンのようにまとめた資料からも、まじめな人柄がにじみ出る。作品タイトルの《湯けむりの中で》は、日本社会で可視化されにくいムスリムの存在のメタファーでもある。

一方、トルコ人の父と日本人の母を持つエルトゥルール・ユヌスは、「ムスリムあるある」ネタをユーチューバー風でノリの良い映像にまとめた。《仕事中の金曜礼拝》では、都内で会社員生活を送るなか、昼休みを利用してモスクへ寄り、身を清めて礼拝する様子が、実況風に紹介される。当事者、特にこれから社会に出る若者に対しては、生き方のヒントになり、普段ムスリムと関わりのない日本人にとっては、「ムスリムも普通に日常生活を送っている」ことを肩肘張らずに示す。

また、パキスタン出身の両親を持つアフメド・アリアンは、コンサル会社の経営、大学での哲学研究、芸術という「3つの顔」について、自己省察的な映像にまとめた。本人もインタビューで語る通り、「わかりやすくプレゼンする」というより、「自分の根幹を忘れないための、自分自身にとってのしおり」のようなものだという。

このように、写真や文章を交えて展示された3名の映像作品は、「日本社会で不可視化されがちな、ムスリムの日本人」とその多様性を当事者の視点から提示した点で意義がある。ただし、3名とも「20代のムスリム男性」であり、「ムスリム女性の不在」という点で「マイノリティの中でさらに見えにくいマイノリティ」に言及されていないことが惜しまれた。

会場風景

一方、「視線の交差」をメタ的に組み込むのが、映像作家の澤崎賢一によるドキュメント《#まなざしのかたち ヤングムスリムの窓:撮られているのは、確かにワタシだが、撮っているワタシはいったい誰だろう?》である。映像制作中のヤングムスリム3名を撮影・インタビューした映像と、映像や視線についての省察的なナレーションが交互に展開する。ここで重要なのは、「カメラを構えるヤングムスリム」を入れ子状に映すと同時に、「ヤングムスリム自身が撮った映像」も密かに混在している点である。ひとつのポイントが、長谷川の作品に登場していた「メッカの巡礼」の映像に、「撮る/撮られる」についての語りが重なるシーンだ。深夜のメッカ、巡礼者の人混み、広場を取り囲むまばゆい高層ビル群。「カメラを構える私の姿は、現地のメディアに撮影され、レンズの向こう側で好奇の眼差しで見つめられているのかもしれない」と語り手は想像する。

会場風景

澤崎賢一《#まなざしのかたち ヤングムスリムの窓:撮られているのは、確かにワタシだが、撮っているワタシはいったい誰だろう?》(2023) 映像スチル

映像を撮る「私」は、「撮られる」ことで「彼/彼女」という三人称に変換され、レンズや画面の「向こう側」には常に「他者」が存在する。あるいは、「向こう側」という距離感こそが「他者」を発生させてしまう。だが、「向こう側」が存在することさえ想像できないこともある。カメラのフレーム、画面を眼差す視線のフレーム、表象として固定されてしまうことと、外部への通路。「窓」のメタファーもまた、多重的に交錯する。当事者の発信、当事者と研究者とアートの協働、映像それ自体についてのメタ的な考察など、多様な意義をもつプロジェクトだった。なお、今後、プロジェクト全体を記録したドキュメンタリー映画の公開も予定されている。

公式サイト:https://project-yme.net/exhibition2023/

2023/02/19(日)(高嶋慈)

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022/11/12~2023/02/19

東京都現代美術館[東京都]

植民地主義、移民、ジェンダーといった問題について、多様なバックグラウンドをもつ人々が即興的に対話する場をしつらえることで、どう過去と現在を重層的に接続させることができるか。オランダ出身のウェンデリン・ファン・オルデンボルフの国内初個展である本展は、こうした多層的・多声的な彼女の作品群を貫く問題意識が空間構成とともに十全に提示された、秀逸な個展だった。

オルデンボルフの制作手法の特徴は、「シナリオを設定せず、協働的なプロセスそのものを見せる、開かれた映像制作」といえるものだ。キャストとして参加するのは、さまざまな専門分野の研究者、アーティスト、ジャーナリスト、ミュージシャン、建築家、看護師といった多様な職能に加え、文化的背景、世代、国籍、ジェンダーの異なる人々。撮影や録音スタッフの姿もしばしば映像内に映り込み、時に彼ら自身も発言し、公開撮影の場合は偶然居合わせた観客も対話の参加者となる。また、対話の場をしつらえる重要な仕掛けが、テーマに関わる歴史的建築物を「舞台」に用いる点と、歴史的テクストの「(複数人による)朗読」を組み込む点である。

本展では、代表作から新作を含む6点が展示された。2チャンネルの映像インスタレーション《マウリッツ・スクリプト》(2006)では、17世紀半ばに旧オランダ領ブラジルの総督を務めたヨハン・マウリッツ・ファン・ナッサウに焦点を当て、書簡などの資料を元に構成した脚本を、キャストたちが朗読する。オランダでは人道主義的だったと評価されているマウリッツだが、例えば奴隷船の劣悪な環境を改善すべきという提案が、「商品価値の下落や死亡=経済的損失への対策」「ポルトガルとの競合に勝つ」といった経済合理主義によるものであったことが浮き彫りになる。一方、もう片面の映像では、植民地時代に描かれた先住民や「混血」の子どもの表象をどう分析するかを起点に、対話は複数の方向へ枝を広げ、当事者として直面する現代オランダ移民社会のさまざまな差別構造や矛盾について語られていく。対話の「舞台」は、マウリッツの旧居であるマウリッツハイス美術館の「黄金の間」であり、金箔の装飾が施された空間は、植民地支配の(負の)遺産を「視覚的な声」として示す。

《マウリッツ・スクリプト》(2006)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景[撮影:森田兼次]

《偽りなき響き》(2008)では、オランダ領東インド(現在のインドネシア)での植民地統治の道具として、ラジオ放送が利用された歴史を扱う。歴史資料の朗読と交錯する対話では、近代化=ヨーロッパ化やナショナリズムの形成にラジオが果たした政治的役割から、「“多様性”は政治的に無垢である限り、ビジネスの手段として歓迎される」といった現代社会批判が展開する。その合間には、約100年前にインドネシア独立運動家が記した挑発的なマニフェストを、移民系オランダ人のラッパーが朗読するシーンが挿入される。撮影の舞台は、作中で「コンクリートの聖堂」と評されるかつてのラジオ放送局。大聖堂のような建築は国家や大企業の権威をまさに体現する。

《ふたつの石》(2019)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

そして、日本で制作された新作《彼女たちの》(2022)では、1920~40年代に活躍した2人の女性作家、林芙美子と宮本百合子のテクストの朗読を通して、ジェンダーと政治、フェミニズムと戦争協力、クィアな欲望の表出/抑圧についての対話が展開する。流行作家となり、戦時中は軍や新聞社の依頼で占領各地に派遣された林芙美子の小説『ボルネオダイヤ』では、日本の軍政が「ダイヤモンドの価値を知らない日本の女のこころ」にたとえられ、共にボルネオ島を占領した日本とオランダの植民地支配の歴史がつながり合う。ロシア文学者でレズビアンの湯浅芳子と同棲生活を送った宮本百合子は、湯浅との往復書簡の朗読・分析を通して、セクシュアリティを「後ろめたいもの」として封印していたことが当事者によって痛みとともに語られる。一方、林の別の小説の朗読では、「男性の視線」を借りて、ヒロインに対するクィアな欲望が語られていることが分析されていく。撮影の舞台は、林自身が設計した自邸や図書館など複数の場所にまたがり、ゆっくりとスクロールする左右2つの画面は境界が混ざり合っていく。また、しばしば左右両面に同一人物が分裂的に映り、「セクシュアリティの葛藤」といった内面的矛盾や、「女性の自立と戦争協力」の二面性の同居といった政治的状況について視覚化する。

《彼女たちの》(2022)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

こうしたオルデンボルフの映像作品では、「朗読テクストを持つ手」がしばしば映される。「歴史的テクストとの対話」と「参加者どうしの対話」という二重の手続きによって、過去と現在を重層的に接続させる手法は、シャンカル・ヴェンカテーシュワランと和田ながらが共同演出した『「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答』(2022)とも共通する。この演劇作品では、80年以上前に差別的なカースト制度の撤廃を訴えた活動家による、実際には読み上げられなかった演説原稿が、インド人2名と日本人の俳優によって朗読される。同時に、クリエーション過程での対話が再現的に挿入され、社会的な役割分担を強いる抑圧的な構造がジェンダーの権力構造とも重ねられ、「日本人の演出家、俳優、そして『聴衆』役を担う観客自身が、どうこのテクストと向き合えるか」が上演されていた。

《彼女たちの》(2022)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

オルデンボルフの作品の場合、観客は「聴衆」役として多声的な「声の再現」と「対話」の場に直接立ち会うわけではない。だが、それを補うのが、作家自身による秀逸な空間構成だ。広場や劇場のような階段状の座席。作品どうしは、壁で隔てられながらも、開口部や窓を通してつながり合う。「私たちを隔てているのは何か?」について比喩的に問うと同時に、「自ら能動的に動いて視点を変えることで、“向こう側”が見えて、風通しが良くなり、“あちらとこちら”が接続される」ことを空間的・身体的に体感させる。また、撮影の舞台の選択と緻密なカメラワークも映像ならではの利点だ。「舞台セット」として用いられた歴史的建築物もまた、「さまざまな政治性や権力性が書き込まれる重層的なテクストであり、器である」ことを示しつつ、緻密に練られたカメラワークによって、「強固な器」としての建築を解体していく手つきも秀逸だった。

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/Wendelien_van_Oldenborgh/

関連レビュー

「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年01月15日号)

2023/02/11(土)(高嶋慈)

マルタン・ブルブロン『エッフェル塔~創造者の愛~』、ジャン=ジャック・アノー『ノートルダム 炎の大聖堂』

[全国]

もうすでに日本で公開されているが、ひと足先にパリのランドマークの建設プロセスを描いた映画『エッフェル塔~創造者の愛~』を鑑賞し、以下のコメントを寄せた。

様式なき造形ゆえに、当初のエッフェル塔は「建築」として評価されなかった。

しかし、結果的にその大胆な構造は、20世紀建築の可能性の扉を開く。

そして今や現地では目撃できない建設途中の姿が凛としていること!

この映画はなぜ一人の技術者が新しい美を創造しえたかについて独自の解釈を与えた。

ギュスターヴ・エッフェルは、いわゆる技術者であり、ボザールで様式を徹底的に学ぶ建築家ではなかったがゆえに、新しい構造の可能性を自由に考えることができたのだが、映画においてそのへんの背景はややわかりにくい。19世紀は様式にもとづく芸術的な建築が限界を迎え、構造と芸術が引き裂かれた時代だった。また、もうすでに完成した状態でしか、われわれは見ることができないので、この映画の見所のひとつは巨大なセットとしてつくられた建設途中のエッフェル塔だろう。独創的なポイントは、史実に対し、エッフェルの秘められたラブストーリー(フィクション)を組み込んだことによって、新しい解釈を与えたことである。ネタバレになるので詳細の記述は避けるが、2000年代に入り、東京タワーにスカートをはかせたいといった思いがけない卒業設計が登場し、塔の女性化に衝撃を受けたことを個人的に思いだした。塔はしばしば男性的なものとされているからだ。

パリのもうひとつのランドマークの映画が、日本では4月公開に公開される。2019年にノートルダム大聖堂の屋根で火災が発生し、燃える姿が世界に衝撃を与えた事件をモチーフにした作品『ノートルダム 炎の大聖堂』だ。当時のリアルな映像(おそらく、報道や個人が撮影した素材)も交えたドキュメンタリー・タッチの映画である。そして消防隊の視点からとらえたことが大きな特徴だ。警報が鳴ったにもかかわらず、誤作動と判断された初期発見のミス、渋滞や塔を登る途中のドアが開かないことによる初期消火の失敗が重なったうえに、そもそも消防を前提としない高い構築物ゆえに、いかに大変な現場だったことがわかる。歴史を振り返ると、尖塔は落雷によって火災を繰り返しており、われわれがよく知る姿は19世紀にヴィオレ・ル・デュクが新しくデザインしたものだ。映画では、聖遺物に対する属人的な管理にも驚かされた(もし担当者がもっと遠い場所にいて、駆けつけることができなかったら?と思う)。火災をテーマとする映画は少なくないが、これは人命救助ではなく、文化財のために消防隊が命をかける特殊な事例である。なお、セットやVFXの出来が良いことも最後に付記しておく。

『エッフェル塔~創造者の愛~』公式サイト:https://eiffel-movie.jp

『ノートルダム 炎の大聖堂』公式サイト:https://notredame-movie.com

2023/02/08(水)(五十嵐太郎)

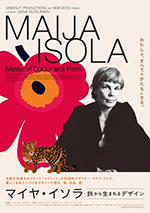

マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン

会期:2023/03/03〜

ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー[全国]

大らかな花模様の「ウニッコ」などで知られる、マリメッコを代表するデザイナー、マイヤ・イソラ(1927-2001)。彼女の足跡をたどったドキュメンタリー映画が間もなく公開される。ドキュメンタリー映画というと、さまざまな関係者へのインタビュー映像や記録映像、監督独自の見解を述べるナレーションなど「第三者の視点」で構成されることが多いが、本作はそれとは少し異なっていた。撮り下ろしのインタビュー映像はマイヤの実娘クリスティーナに対してのみで、あとは本人の日記や家族に宛てた手紙を読み上げる「自分語り」でほぼ構成されていたからだ。そこに当時の様子を映し取ったアーカイブ映像や写真、またアニメーション化されたマイヤの絵画やデザイン画が小気味良く挟み込まれていく。そのため観る者は彼女の内面へと知らず知らずのうちに入り込んでいき、自分の内面とも同化するような感覚に陥るのである。彼女の体験や感情がどのように創作へ結びついていったのかがまさに手に取るようにわかり、大変に興味深かった。

監督:レーナ・キルペライネン 出演:マイヤ・イソラ、クリスティーナ・イソラ、エンマ・イソラ

監督:レーナ・キルペライネン 出演:マイヤ・イソラ、クリスティーナ・イソラ、エンマ・イソラ

2021年/フィンランド・ドイツ/フィンランド語/100分/カラー・モノクロ/ビスタ/5.1ch/原題:Maija Isola 英題:Maija Isola Master of Colour and Form

後援:フィンランド大使館 配給:シンカ + kinologue

© 2021 Greenlit Productions and New Docs

マイヤの人生は、旅そのものだった。フィンランド南部に生まれ、少女時代を戦時下で過ごし、19歳で娘を出産した後に芸術大学へ進学。マリメッコでデザイナーとして仕事を始めた後もヨーロッパ中を巡り、パリに何度か滞在し、また北アフリカのアルジェリアや米国のノースカロライナ州へも移住するなど、つねに移動を繰り返した。その間に三度の結婚と離婚を経験し、いくつかの恋愛もした。旅と自由、恋愛が、彼女の創作の源だったのだ。

「母にとって恋は芸術活動の1つでした。新しい恋人からエネルギーをもらって自身の作品に活かすのです」と娘が証言する。一方で、マイヤは孤独も深く愛した。「孤独というものを私は決して恐れない。孤独はむしろ私の望むものであり、心のやすらぎさえ覚える」と日記で独白している。つまり新しい土地や人々との出会いでインスピレーションや情熱を得た後は、誰にも邪魔されずひとりで創作に没頭したことの表われなのだろう。そうした自身のバランスを取るためにも、三度の結婚と離婚が必要だったようにさえ思える。また、彼女はデザイナーとしてだけでなく画家としても活躍し、亡くなるまで絵を描いていたという。「創作は生きている実感を得る唯一の手段だ」という言葉が実に印象的だった。彼女の人生はまた、創作そのものでもあったのだ。

公式サイト:https://maija-isola.kinologue.com

2023/01/31(火)(杉江あこ)

笠木絵津子「六十年前の冬休み」

会期:2023/01/23~2023/02/04

ギャラリーQ[東京都]

2022年8月18日で70歳になる笠木絵津子が、60年前の小学校4年生だったときの冬休みを振り返るようにして組まれたインスタレーションで本展はできている。当時、姫路にあった笠木の実家での弟の誕生日を祝う写真のパネルが目を引く。

バタークリームケーキがボックスの上で高くろうそくを灯し輝く。満面の笑みの弟、着物をカッチリと身に着けた父の顔はほころび、もっとも光に照らされた母は柔らかに目を細め、作家はその3人から対角線上の位置に座り、影で表情が窺えないが、どこかその視線は固い。机の上には使用されていた皿やカトラリーや紙焼きの写真がかなり雑然と並び、裏に回り込むとパネルには左右反転した写真のイメージがプリントされていた。いくつかのパネル写真が同じように出力されて、これは「写真を見せる」ということとはまた別に、写真に閉じ込められた一瞬に迷い込むようなものとしてインスタレーションがあるという符号なのかもしれない。

本展は当時を再現するという博物館的な回顧からは明白に距離をとっている。当時どのように使用されていたかということがわかる配置でもあるのだが、それからどれほど時間が経っていて、それらがいま(の作者ないし所有者)にとって、どのように薄ぼけた存在なのかといったような、古道具でしかない、過去でしかないというような突き放しすら感じる。

会場の奥にある姫路総社への初詣で撮影された幼い笠木のポートレイト。そこで身にまとっている、花の刺繍が鮮やかな白いカーディガンは、笠木のお気に入り、あるいは晴れ着だったのだろう。笠木の母が既製品に入れたかもしれない刺繍はいまも目を見張るものがあるが、会場ではぐにゃりと脱ぎ捨てられたままのように、箱にしなだれている。ほこりにまみれているわけでもないが、磨き上げられているわけでもない。カーディガンの隣にある鏡台には使いかけの化粧品が並びつつ、引き出しの装飾板は外れている。刺繍に毛糸にミシン。手作りのクッションカバー、当時の日記、マンガ雑誌、文房具。反物の裁断図。小道具の包み紙だった新聞紙が壁に貼り付けられている。新聞広告には『週刊女性』「婚期を逸する女の条件」とあった。

笠木絵津子 「六十年前の冬休み」会場写真

笠木絵津子 「六十年前の冬休み」会場写真

1962年、日本のテレビ受信契約者数が1000万を突破し普及率は40%を超え、『週刊TVガイド』が創刊された年だ。池田勇人内閣が「人づくり政策」を通じて国家主義と新自由主義に邁進するため、1フレーズで政策を伝えるテレビを中心としたイメージ戦略で国民の支持率獲得を狙っていた。そこから60年が経ち、これらの媒体名を任意のメディアやプラットフォームに置き換えた枠組みで考えれば、現在と大きな違いなんかないような気がしてくる。とはいえ2017年の安倍晋三内閣での「人づくり革命」は「一億総活躍社会」はもとより、女性の就労が前提であるという点に大きな違いがある。

会場に貼られた作家の言葉に「父母が没し家を解体した後も家財道具を維持してきたのは、今日この日、大都会東京の最先端の街のホワイトキューブの中に、60年前の姫路実家の空間を構築するためでだった」と記載されていた。姫路の実家にあった物々が本展のために維持されてきたというとき、その保持対象の中心は笠木の母にまつわるものに偏っているといってもいいだろう。そこにあるのは笠木から母への半透明な問いのように思う。母はどのような美学をもってつくり、選び、生きていたのかということを物から辿り直す。写真やものから答えが透けて見えるようでいて、その先に母からの返答があるわけではない。

映像中で、過去の写真を複写したスマートフォンを片手に笠木が撮影場所を尋ね歩いている。写真を見つめるようで、現在の様子を眺め、目の前にある食器やメモを見つめているようで、それが実際に使われていた頃を想像してしまう。会場にあった写真や映像や物々、すべてがまるで半透明であるかのようだった。

展示は無料で鑑賞可能で、動画でインスタレーションの様子が公開されています。

公式サイト:http://www.galleryq.info/exhibition2023/exhibition2023-003.html

2023/01/26(木)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)