artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県 ]

砂糖の「甘み」は、コーヒー・茶・綿などの商品作物と同様、植民地主義が近代化や産業の合理化の推進とともに吸い上げる莫大な利益のメタファーでもある。現在、バイオ燃料の原料としても注目されるサトウキビは、アジア太平洋戦争末期、石油に代わって戦闘機のエンジンを動かす代用燃料としても期待されていた。本展は、日本統治時代(1895-1945)の台湾で主要産業として発展した砂糖産業を起点に、サトウキビの精糖や代用燃料/仮想現実を動かすソースコードといった、時代を駆動させる新旧の動力源について、台湾と日本の伝統的な人形劇により、「操る/操られる」支配構造の複雑さとともに問う。極めて重層的で秀逸な構造だ。

台湾出身のアーティスト、許家維(シュウ・ジャウェイ)、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の協働プロジェクトである本展は二部で構成される。企画はYCAMのキュレーター、吉﨑和彦。第一部の映像インスタレーション《等晶播種》(2021)の舞台は、日本統治時代の1909年に大日本製糖(現・DM三井製糖)が工場を設立し、近代的なインフラが整備され、「糖都」と称えられた街、虎尾(フーウェイ)である。一方、第二部で新作の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)では、台湾でつくられた原料糖(粗糖)が、台湾と日本(内地)を結ぶ「内台航路」によって運ばれた、北九州の港町・門司が舞台となる。門司には、虎尾の製糖工場と同じく大日本製糖が運営する大里製糖所(現・関門製糖)があり、この工場で白く精製された砂糖は、さらに日本各地に運ばれていった。ともに製糖業で栄えた2つの都市を舞台に、さまざまな要素が絡み合い、人形と人形遣い、パフォーマーと3DCGのアバターのように、見えない糸の複雑な絡み合いが、台湾と日本、異なる時代と時代を結びつけていく。

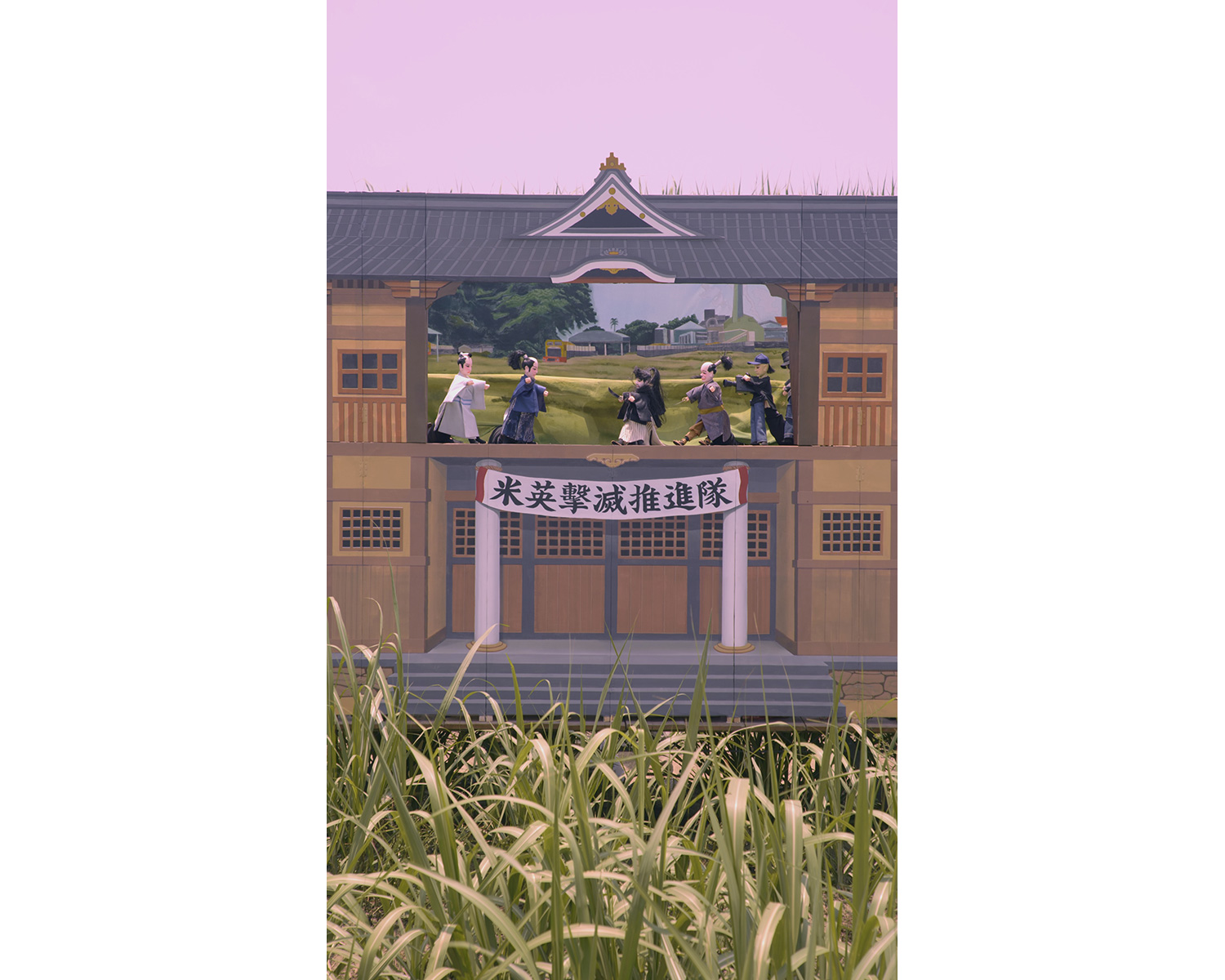

本稿の前編では第一部について、中・後編では第二部について記述する。まず、第一部の《等晶播種》では、虎尾の近代化の歴史について、3つの要素が同時並行的に展開しつつ語られる。寓話的な語り口の日本語のナレーション。台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(ポテヒ)」の上演と伝統楽器の演奏。そこに、現存する製糖工場の機械や遺物を叩く現代音楽家の即興演奏が加わり、音響と多言語が混淆していく。3つのスクリーンは、砂糖の結晶をイメージした多角形をしている。一見シュールな印象を与えるのが、サトウキビ畑の真ん中で、幕末の時代劇を台湾語で上演する「布袋戯」だ。舞台の両脇には二胡や太鼓などの奏者が配置され、無観客のサトウキビ畑に伝統楽器の音が鳴り響く。演じられるのは、善良な市民を脅かす新選組を、孤高の覆面剣士・鞍馬天狗が切り伏せるという「勧善懲悪」の物語だ。人形たちが迫真のチャンバラを繰り広げる舞台の下には、「米英撃滅推進隊」と大きく書かれた幕がかかり、物語の進行にともなって、劇の背景画も近代以前の田園風景から工場が建つ近代的な街並みに推移し、やがて爆撃を受けて壊滅する。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆娯楽として人気を博した「布袋戯」は、布製の袋状の人形に片手を入れて操る、一種のパペットを使った民間芸能である。1940年代、皇民化教育の一環として利用され、『鞍馬天狗』『猿飛佐助』『水戸黄門』など日本の演目の上演が義務付けられた。「米英撃滅推進隊」のスローガンからは、なぜ新選組が「退治される悪役」として登場するのかが推察できる。勤皇・倒幕を掲げて天皇中心主義の明治国家を築いた維新志士VS幕府の末端組織の新選組という対立構造を借りて、「天皇の敵」をヒーローが打ち負かす物語が繰り広げられていたのだ。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

この「人形が演じる劇中劇」は、「ビデオカメラと録音マイクを構えた人形の撮影クルー」によって、さらに入れ子状に「撮影」され、「別の視線」をメタ的に示す。だが、その人形自体も誰かの手で操られているのだ。それは、「歴史を外部から批評的に眼差す視線」のメタファーだろうか。それとも、「無観客上演」を補うように、あるいはこれらは「映画のセットと役者」であり、「撮影中の映画をこれから見る観客」に向けて撮られているのだろうか。その観客たちもまた、(誰かの手で操られる)「人形」なのだろうか。「人形の撮影クルー」の両義性は、映画という娯楽もまた、戦時中にプロパガンダとして利用された歴史への想起を呼び起こす。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《等晶播種》は2021年に台湾で制作、発表された。ここで、虎尾の発展と衰退を語るナレーションが、あえて「日本語」で、かつ昔話のような語り口で語られることに留意したい。物語の舞台は「太平洋の南にある島」と曖昧にぼかされ、「町の飛行場からは、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)が渡り鳥のように飛び立った」「クジラのような航空母艦は腹を見せてサンゴ礁に沈んでいった」など、寓話的なイメージで語られる。近代兵器が生き物にたとえられ、人形劇の牧歌的な世界観と親和的である一方、「日本」での上映は、こうした語り口の批評性がより際立つのではないか。「どこか遠い昔に起こった匿名的な出来事」と感じる距離感や、記憶の曖昧化と忘却。だがこれらの物語は、「遠い昔話」ではなく、現在と切断されていないことを音響的に示すのが、現存する製糖工場の中で、さまざまなモノを用いて即興的に鳴らされる音だ。工場内に張り巡らした金属線を弓でこする、不穏な音。鉄板をドラムのように叩くと、鉄板の上に置かれた無数の砂糖の結晶が飛び跳ね、驟雨のような音が響く。「現在」において鳴らされる「過去」の音が「もう一つの声」として音響的に介入し、海の轟きや爆撃を思わせる轟音や不協和音となり、すべてを飲み込んでいく。

(中編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

The Flavour of Power─紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどう捉えるか?

会期:2023/03/11~2023/06/25

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

会場の入口に、目を引くフレーズが書かれている。「飢餓はなくならない」。そしてこう続く。「あなたが気にかけない限り」。

本展は山口情報芸術センター[YCAM]が実施する研究開発プロジェクト「食と倫理リサーチ・プロジェクト」の成果展だ。YCAMはその研究の過程でインドネシアを中心に活動する8名の研究者やアーティストによるユニット「バクダパン・フード・スタディ・グループ」(以下、バクダパン)と調査を実施した。展覧会は、バクダパンが2021年の「アジアン・アート・ビエンナーレ」(台湾・台中)や2023年の「foodculture days」(スイス・ヴォー)で出展してきた、インドネシアの食糧危機をシミュレートしたカードゲーム(今回は日本語版)とミュージックビデオ調の映像作品からなる《ハンガー・テイルズ》を入り口に据え、新作《Along the Archival Grain》(2023)の内容はおのずと日本とインドネシアの接点である太平洋戦争中の日本統治下での出来事にフォーカスされた。

[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《Along the Archival Grain》は資料展示のパートと映像インスタレーションのパートで構成されている。「資料展示パート」というのはキャプションに書かれている言い回しでもあるが、作品内でも自己言及されているとおり、そこで読めるのは資料を編纂して示された「物語」である。日本占領下の台湾に派遣された日本人作物育種家の磯栄吉による植民地での「ジャポニカ米」の栽培可能品種の研究、その末の「蓬莱米」の開発とその台湾やインドネシアでの展開を皮切りに、日本が第二次世界大戦後の戦争債務処理を「貧困の撲滅」という英雄的な意識のもとに行なった「奇跡の米」の開発に言及することで幕を閉じる。

この物語は5章立てでウェブサイトにまとめられており、会場にあるタッチパネルで観賞者個々人が閲覧できるようになっている。ひとり掛けの椅子ごとに1台の端末というセットが4組あるので、ほかの鑑賞者に気兼ねすることなく、ゆっくりと読むことが可能だ。読了までは30分ほどの物語で、文末に参考資料のURLやQRコードが付随しており、この物語は各種資料への入り口にもなっているといえるだろう。

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

物語の冒頭で、磯栄吉の遺稿が引用されている。

「いかなる農夫も作物に対する限りただ誠あるのみで虚偽は許されない。故に人を道徳的にならしめる。(…)それにより民族の健全性が保たれ『農は国の基』となる」

磯が研究した「蓬莱米」は作地面積ごとの収穫量が増加する一方で、それまでの自前の肥料ではなく化学肥料を必要とするといった、「政府が整備したインフラに依存」せざるを得なくなる。インドネシアに対する日本政府による米の独占的な管理が実施された1942年の「米の引き渡し政策」、1943年の「緊急食糧対策」では「蓬莱米」が導入され、収穫高の管理のために諸種間作は禁止、空地があれば農地となったのだ。この施策は、石炭のための大規模伐採と絡まり合い、それまでのヴァナキュラーな営為や環境の破壊、干ばつ、飢餓、害虫を引き起こした。

磯の言葉や物語中で引用されるプロパガンダ雑誌『ジャワ・バル』が示す通り、日本政府による植民地統治ではつねに「農民」が生産者として称揚される。だがそれは、農業という技術をより善きものと位置付けることによって、農業の収穫高の向上が徳の高さに、搾取的な統治の強化が尊い技術の伝達にすり替えられているのだ。物語の後半では、国際稲研究所(IRRI)が害虫や干ばつといった自然災害に強い品種を開発した「緑の革命」が説明されている。そして、そこに参画した日本が開発する「奇跡の米」もまた化学肥料依存度が高く、「飢餓をなくす」という英雄的意識のもと技術による国家的な搾取構造を繰り返していること、1964年には日本が放射線照射米「黎明」を開発し、そのハイブリット種がマレーシアで継続的に研究されているということが示されて幕を閉じる。いずれも物語というにはあまりにも即物的だが、最後に書かれた問いはこの物語の要旨だろう。

「科学技術的な合理性は植民地主義的な傾向があるため、農業知識を共同化し、そこから脱却するためにはどうすればいいでしょうか?」

YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

映像作品《ハンガーテイルズ》のフレーズ、「ハンガーテイルズ/遺伝子組み換えの食事は美味しいかしら!/ハンガーテイルズ/開発計画で私たちは干からびるのよ!/ハンガーテイルズ」「政府は我慢しろと言うだけ! 我慢しろ! 我慢しろ! 我慢しろ!」。革命を呼びかけるような、抑圧に対する激しい言葉が並ぶが、耳に残る反復的な音楽はどこか気だるげで、映像のメインアイコンは映画『サウンド・オブ・ミュージック』のヒロイン、マリアが満面の笑みでアルプスの山頂で草原を抱くグラフィックの引用だ。

全体的に特権階級に対する市民革命を想起させる言葉だが、そこで選ばれたマリアはナチスドイツ下のオーストリアからスイスへと向かった亡命者だ。ジェームズ・C・スコットの大著『ゾミア― 脱国家の世界史』(みすず書房、2013)は、稲作のような国家的なインフラに依存度が高く、収穫高が管理されやすい作物、すなわち国家運営にとって都合のよい民の在り方とは逆の存在、ゾミアの民について記している。それは「国家」を避けるように山間部を移動しながら焼き畑を行ない根菜を育て、文字を使わず、知識の偏在を回避する生き方である。マリアとトラップ家の人々はスイスでどのように暮らしているのだろうか。あるいは、山間部を移動し続ける生活を行なっているのだろうか。革命ではなく回避のなかに、バクダパンからの問いへの答えはあるのかもしれない。

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2023/the-flavour-of-power/

2023/06/19(月)(きりとりめでる)

第25回亀倉雄策賞受賞記念 岡崎智弘 個展「STUDY」

会期:2023/06/06~2023/06/28

クリエイションギャラリーG8[東京都]

NHK Eテレの子ども向け教育番組「デザインあneo」で、岡崎智弘が制作したコンテンツ映像「あのテーマ」が第25回亀倉雄策賞に選ばれた(三澤遥と同時受賞)。白い紙の上に載った「あ」の文字が分解され、いろいろな動きを小気味よく見せる様子は、子どもに限らず大人も見ていて飽きない。岡崎はこの手のコマ撮りアニメーションを駆使した映像制作を得意とするデザイナーである。本展は同賞受賞記念の個展なのだが、展示作品は「あのテーマ」以外、すべて彼が「スタディ」と呼ぶ個人的な活動で生まれた映像作品ばかりだった。題材とするのは平仮名、漢字、アルファベット、数字、記号……。1映像につき1文字を順に取り上げ、それぞれの文字やそれらが書かれた白い紙に不思議な動きを与えている。まるでその動きを操るがごとく登場するのが、赤い頭のマッチ棒だ。マッチ棒を指で動かしたり押さえたりすると、そのはずみで動きが始まるという構成である。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

岡崎はコロナ禍をきっかけに、毎日、この数秒間の映像をつくる実験を始めたのだという。それは無目的で、完成を目指さず、ただ純粋につくることだけに向き合った時間だ。なぜ、つくるのか。答えは楽しいからである。しかし無目的といいつつも、動きの滑らかさなどを確認したり、その動きを見たときに人間が感じる感覚を観察したりと、実は目的があるようで、なんとなく習作や自己研鑽に近いのではないかと私は捉えた。といっても、彼にとって「苦」ではなく「楽しい」という点で、それは従来の習作や自己研鑽とはやや異なる。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

かつて私も岡崎と一緒に仕事をした経験があるが、彼自身、子どものようなキラキラとした目と好奇心を持った人物である。独特の世界観を内に秘め、そこからアイデアが次から次へとあふれ出てくるような印象だった。そういうデザイナーはつねに何かをつくり続けていないと居ても立っても居られないのだろう。岡崎はスタディと位置付ける内面的な映像作品でありながら、それは多くの人々の目を惹き付ける。例えば頭をぼうっとさせて文字を見続けていると、文字から意味が抜け出て、ただの面白い形に見えてくるという経験をしたことはないだろうか。彼の創作は、そうした視点から出発しているようにも思える。きっと誰もがもつ些細な経験や感覚をくすぐられるのと、ちょっとしたからくりを見るような気分となって目が離せないのだろう。

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2306/2306.html

関連レビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

「イメージの観測所」岡崎智弘展|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年09月01日号)

2023/06/14(水)(杉江あこ)

ミート・ザ・フューチャー〜培養肉で変わる未来の食卓

会期:2023/06/09〜

YEBISU GARDEN CINEMA、UPLINK吉祥寺ほか全国順次ロードショー[全国]

米国で培養肉が発表されたというニュースを、確かに数年前にテレビで見た覚えがある。驚きをもって伝えられたそのニュースに、しかし私はさほど関心を示していなかった。が、本作を観て、改めて衝撃を受けた。現在、畜産に使われている土地は世界の陸地の半分近くを占め、畜産由来の温室効果ガスの量は自動車から排出される量よりも多いという。しかもインドや中国、ブラジルなど、人口が増大している経済圏で肉の消費量が特に増えていることから、2050年までに世界の肉の消費量は2倍になるとも予測されているのだ。畜産業が地球環境に大きな負荷を掛けているという問題もさることながら、肉が圧倒的に足りなくなるという危機に、世界は直面しているのである。そうした背景から肉に代わるタンパク源として植物由来の代替肉や、内陸の淡水でも育つ養殖魚、はたまた昆虫食などにいま、注目が集まっているのだが、その究極が培養肉である。本作は、そんな培養肉の商品化に専念する米国のスタートアップ企業、メンフィス・ミーツ(現・アップサイド・フーズ)を4年にわたり追ったドキュメンタリーだ。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より

映画『ミート・ザ・フューチャー』より

監督:リズ・マーシャル 音楽:モービー ナレーション:ジェーン・グドール 出演:ウマ・ヴァレティ、ニコラス・ジェノベーゼ、エリック・シュルツ、ケーシー・カーズウェル、ダニエル・デスメット、マシュー・レオン、マイケラ・ウォーカー、ムルナリ二・パルヴァタネニ、ブルース・フリードリヒ、アマンダ・リトルほか (2020/カナダ/84分/英語・ヒンディー語/原題:MEAT THE FUTURE) © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC. 配給・宣伝:アップリンク

食や地球環境に関するさまざまな本やドキュメンタリー映画を私はこれまでも関心をもって観てきたが、達したひとつの結論は、人間の暮らしは自然に沿った暮らしであるべきという考えだった。それが人間にとっても、地球にとっても理想的であると信じて疑わなかったのである。ところが、培養肉はその考えを大きく揺さぶった。これは動物の体外で、動物の細胞を基に肉を育てる人工肉である。明らかに自然に反して生まれる肉に違いないが、環境問題や食糧問題を解決するのに加え、屠殺という倫理的問題をも解決する未来志向の肉である。たとえ自然に反していようが、解決される多くの問題の比にはならないことに戸惑ってしまった。そもそも現在の畜産のやり方が自然に沿っているかといえば、決してそうではない。人間の都合によって強引に生命を与えられた家畜が、劣悪環境で育てられ、十分に成長する前に屠殺されるのだ。だったら、端から生命を与えない方がよいのではないか。そんな考えが頭を巡る。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

メンフィス・ミーツがユニークなのは、共同設立者兼CEOのウマ・ヴァレティが、もともと、インド出身の心臓専門医だったという経歴だ。彼がクリニックに勤務していたときの施術経験がきっかけになったという。また、幼少期に「動物を屠殺する代わりに、木に生える肉を夢見ていた」というあたり、宗教上、菜食主義者が多いインドで生まれ育ったことが影響しているようにも思えた。そんな幼少期に抱いたピュアな思いこそが、強いモチベーションとなり、後に世界を変える革新を生むのかもしれない。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

公式サイト:https://www.uplink.co.jp/mtf

2023/05/12(金)(杉江あこ)

第14回 光州ビエンナーレ(フランスパビリオンでの展示、ジネブ・セディラ《꿈은 제목이 없다 Dreams Have No Titles》)

会期:2023/04/07~2023/07/06

楊林美術館(フランスパビリオン)[韓国、光州]

2022年のヴェネツィア・ビエンナーレでもフランスパビリオンで展示されたジネブ・セディラ(Zineb Sedira)の《Dreams Have No Titles》(2022)が光州ビエンナーレでもフランスパビリオンに出展されていた。ジネブが生まれ育ったのはフランス、両親の出身地はアルジェリア、そしていまイギリスに在住している。アルジェリアは1954年から1962年にかけての「アルジェリア戦争」を通してフランス領からの独立を目指し、達成した。本作はアルジェリア独立後のある映画史にジネブが入り込んだものだ。

Zineb Sedira, Dreams Have No Titles, 2022 Duration: 24 mins, Shot in 16 mm and digital film

Zineb Sedira, Dreams Have No Titles, 2022 Duration: 24 mins, Shot in 16 mm and digital film

Commissioner French Institute, Paris & Production ARTER, Paris. Courtesy the artist and Mennour, Paris. © DACS, London 2023

14th Gwangju Biennale: soft and weak like water, South Korea, April 7 – July 9 2023, 14gwangjubiennale.com

会場はその映画についての映像作品と、その撮影セットが部分的に組まれたインスタレーションで構成されている。特に映像ではジネブ本人がナレーションを務め、『ル・バル』(1983)をはじめとした数々の映画をリメイクしたシーンに自身が登場した。ここでの映画史はとりわけ、フランス、イタリア、アルジェリアにおける1960年代、1970年代、そしてそれ以降に焦点を当てたものだ。そのなかでジネブは時代をつくった諸映画に入り込むのであるが、その所作は1970年代以降のシミュレーショニズム──作者がある既存の作品を参照し、その既存作品の登場人物とはアイデンティティや国籍が異なる自身の身体を提示することによって先行作品の意味を読み替えたり、特定のステレオタイプを再演することである社会や文化を戯画化するといったアプローチ──とは違っている。ジネブ自身はそれを「リメイク」と呼んでいるが、シミュレーショニズム(例えば、シンディ・シャーマンや森村泰昌)とここでのジネブ作品との差分をどこに見出すことができるだろうか。そのリメイクの特徴としては、シミュレーショニズムの多くが映画→写真、絵画→映像、絵画→写真等々メディアを変更している一方で、映像→映像であること(もちろん福田美蘭のように絵画→絵画というものもある)、そして、先行作品を模倣しているシーンがあったかと思えば、リメイク撮影をしている現場が広角のショットで挿入されることが顕著だろう。

参照されている映画はいずれも、アルジェリアとフランスとイタリアの共同制作である。ジネブは2017年に初めてアルジェリア・シネマテックのアーカイブを訪れ、そこで独立後につくられた映画が第三世界の価値観と美学をいかに遵守していたかということに感銘を受けた。そんなジネブのいうところの第三世界で開発された「戦闘的で反植民地的なアプローチ」は、フランスや特にイタリアの監督たちと共振し、1960年代からアルジェリアとの共同制作が行なわれていたのだ。

特に中心的な参照先である『ル・バル』は言葉のない映画だ。第二次世界大戦から1980年代までの変遷を、ダンスフロアでの身振りと音楽だけで描き切ったものになっている。すなわち、いずれの参照映画も三国間での文化的同盟の模索が形になった映画なのだ。しかし、作品の冒頭からオーソン・ウェルズの『F for Fake』を引き合いに、「この映画はトリックについての映画だ」と主張して始まるように、本作では具体的にその協働について分析・描写されることはないが、その参照先のリメイク映画が別のリメイク映画に切り替わるとき、ミザンナビーム(紋中紋=入れ子構造)が幾重にも行なわれている★1。

本作でのミザンナビームは主に、1960年代、70年代、それ以降のラジオやブラウン管テレビといった時代とともにあるメディアの当時の音質や画質を、目下の視聴覚環境(本作はフルハイビジョン、画素数1080p)のなかでの画中画、作中音楽としてシミュレーションし、出現させている。ミザンナビームによって発生する1080p以前の映像の質感の衝突は、映像や音声の解像度の低さへ移り変わり、作中での映画の時代の変遷を示唆するのだ。

この演出が本作にとってどのような意味をもつのかというと、『ル・バル』に現われる時代を代表する音楽や人物や雰囲気といったものではなく、その媒体の質感の変遷に世界的な共感や同期性が現在は見出せるということだろう。いまのダンスホール、文化の結晶はスクリーンの中にあるから。こういった現代性の表出によって、本作はアルジェリアとイタリアとフランスの外にもメッセージを送ることができているとわたしは思う。

シミュレーショニズムの作品の多くが媒体を変更することによって、あるいは、自身の身体を古今東西の名作に入れ込むことによって、当時の時代の在り方を批判的に再考させてきた。しかしジネブはそうではない★2。著名な作品を再考させるためというよりも、フィルムの存在が忘れ去られていた映画『Tronc de figuier』の再発見を出発点に、映画というフィクションのなかに、いまを生きる自身や自身のファミリーヒストリーを挿入することで、1960年代以降の映画での協働を現在に結び直そうとしている。

アルジェリア戦争当時から長きにわたり、フランス政府はアルジェリアの独立に向けた一連の活動を「事変」や「北アフリカにおける秩序維持作戦」と見なしていたが、1990年に正式に「アルジェリア戦争」と呼称を変更した。韓国の軍事政権に対する民主化要求である光州事件(1980)がかつて内乱陰謀と位置づけられていたこととパラフレーズするパビリオンになっているといえるだろう。

光州ビエンナーレではどのキャプションも作家の出自を地域名で記載していた。それは「国家」というものと作家の表現が同一視される狭窄的な受け取り方を是正するためのやり方だ。「soft and weak like water」をメインパビリオンのタイトルとし、実際多くの作品が実直に「水」をモチーフとしていたが、それはあらゆる観賞者が作品に対して一瞥で政治的判断を迫られないようにするという共感可能性の幅を広げるという方法でもあっただろう。西欧との別の方法、知恵の模索といったものが、水をはじめとした「自然とともにある」といった様相を呈しているように見えることはまた別稿で検討したいが、そんななかで、国を代表するパビリオンを並置するということは、パビリオンに向けたビエンナーレ側からの「なお国を代表する作家をどのように選ぶことができるのだろうか」という問いでもある。フランスパビリオンの本展は、光州の人々に向けたメッセージを、国際展を見に来るあらゆる人々へどのようなメッセージをつくるのか、ひとつの明快な解答に見えた。

★1──本作については詳細なプレスキットが出ている。

★2──とはいえ、例えば森村泰昌もシンディ・シャーマンもキャリアを積み重ねた後、「自伝的」な作品が多くなっている。

第14回 光州ビエンナーレ:https://14gwangjubiennale.com/

関連レビュー

第14回 光州ビエンナーレ(Horanggasy Artpolygonでの展示)|きりとりめでる:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

第14回 光州ビエンナーレ|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

2023/05/07(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)