artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

SeMA NANJI RESIDENCY Open Studio 2023

会期:2023/09/05

SeMA NANJI RESIDENCY[韓国、ソウル]

韓国のソウルにある巨大複合施設「Coex」で同時開催されたアートフェア「Frieze Seoul」と「키아프 서울(Kiaf SEOUL)」に合わせて、ソウルの中心部と金浦空港の間に位置するナンジでオープンスタジオが開催された。その会場である「SeMA NANJI RESIDENCY」はソウル市立北ソウル美術館(SeMA)が運営するレジデンス施設であり、そこに韓国出身の作家たちは数カ月にわたり滞在している。当日は約20組のアーティストが自身の制作スペースで展示を行なっていた。

日本やベトナム、そして韓国国内で戦争にまつわる土地をランニングし続ける映像作品《Invisible Factories》(2021)のキム・ジェミニ(Gemini Kim)。自身のパフォーマンスの記録映像を編集し作品化するオム・ジウン(Jieun Uhm)。自然科学における動植物の標本や朝鮮戦争開戦日(6.25)のための彫像といった事物の保存にまつわる行為を映像とインスタレーションで展開するシン・ジュンキュン(Jungkyun Shin)といった、映像を技法の中心に据えた作家の多さが印象的だった。

イエスル・キムのオープンスタジオの様子(一部)

イエスル・キムのオープンスタジオの様子(一部)

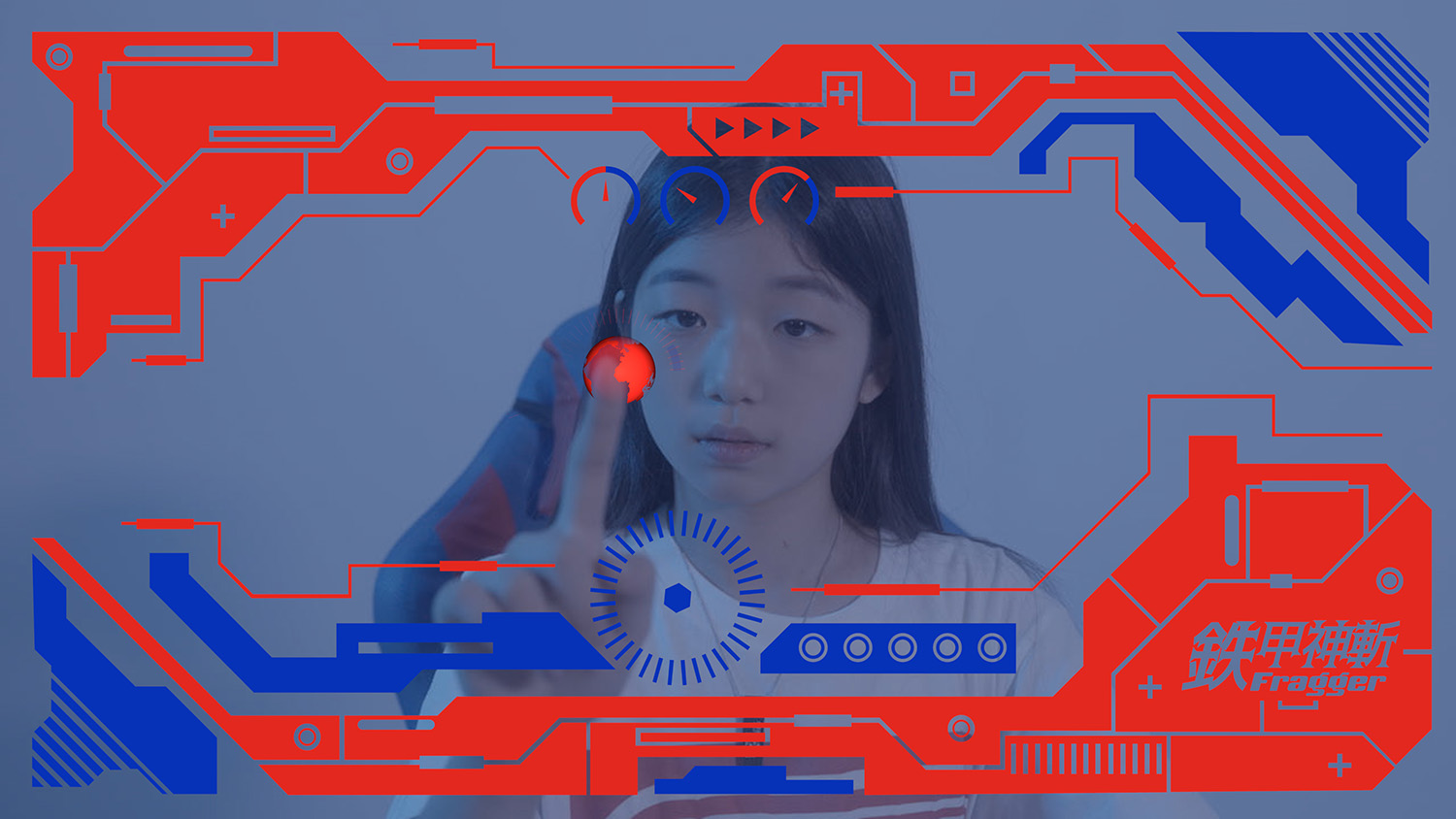

とりわけ今回紹介したいのはイエスル・キム(Yesul Kim)だ。イエスルは幼少期からにナム・ジュン・パイクに憧れヴィデオ・アートを志し、映像インスタレーションを精力的に発表してきた作家である。スタジオで主に展示されていたのは、親同士の憎しみの連鎖を子供が引き受けつつそれをロボコン対戦(プログラミング教育)で決着をつけるという《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)と、彼女の幼少期の美術の授業時間や両親に「アートって何?」と尋ねた実体験をもとに歌詞がつくられた合唱曲《Art Class》(2021)だ。

イエスル・キム《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)

イエスル・キム《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)

彼女は「子供は親や教育の影響を純粋に受け止めるがゆえに、きわめてイデオロギー的な存在だ」という。幼い頃から、親に「アートって何?」と尋ねたときに返ってくる「絵画のこと?」「お父さんに聞いて」「お母さんに聞いて」といった返答の要領の得なさに疑問を持っていた。初等教育で「美術」とされていることとイエスルが興味をもった「美術」には大きな乖離があったのだ。《Art Class》は終始コミカルで、視聴しながら思わず体が揺れてしまう。そこでは誰もが体験しえた図画工作のドローイングや美術館への遠足といった時間から「現代美術」へとブリッジし、最後には「アーティストになる!」と言ったイエスルに親が「なんてことだ!」と将来への不安を胸に絶叫する、という歌詞で幕を閉じる。彼女は幼いながらに自身の「美術」の道と作品像を両親よりも具体的に見定めていたわけだが、両親の「美術への不安」はきわめて現実に即したものであったことが別の作品で強く浮かび上がってくることになる。

Verse 1 edited version, Single channel video, 4K

イエスル・キム《Art Class》(2021)。英語字幕版ではないがYoutubeで一部視聴が可能だ

それは2015年の《Artist survival》という冊子での配布型の作品だ(PDFはここからDL可能)。冊子は美術従事者(主には作家だろう)に向けたYES/NOの積み重ねでタイプを分類するブックになっている。「あなたの作品はレディメイド?」「ベルリンで教育を受けたことがある?」「助成金を獲得してる?」「あなたは韓国現代美術作家としてのどのような立ち位置を占めているのか?」と現代美術における「新規性」やキャリアパスが「王道かどうか」を皮肉めきながら、しかし冷笑とは違って、官僚的な側面を多分にもつ現代美術の在り方をどうしたものかと肩を落としながらも笑い飛ばすように、状況を突きつけてくる作品になっている。そしてそれは、イエスルの両親が絶叫したように、アーティストとして生きる困難がこれでもかと具体的に書かれた自伝的な作品ともいえるだろう。

イエスルには配布型で観賞者によるプレイを前提とした冊子状の作品がいくつかあり、その冊子と映像(インスタレーション)を複合的に使うことで、いつでもどこでも自身の表現を観賞者に伝えることが可能だ。目下、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)という、旅を前提とした奨学制度は現代美術と深く結びついている。AIRが土台のひとつである現代美術の在り方があとどれくらい続くかは未知数だが、その世界的な回遊性が同時代を担保する要因なのだとしたら、彼女の作品とそのポータビリティは、社会にとって美術とは何か、いまの社会とはどのような仕組みをもつかを照射する、現代美術性だといえると思った。

2023/09/05(火)(きりとりめでる)

ファッション・リイマジン

会期:2023/09/22~未定

ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館 ほか[全国順次公開]

ファッション産業が地球環境に多大な負荷を与えているという問題が、最近よく取り沙汰されるようになった。地球環境だけでなく、先進国が発展途上国を搾取する構造もそこには透けて見える。華やかで、文化的で、経済を大きく動かしてきた産業ゆえに、これまで私たちは見て見ぬふりを続けてきたが、そろそろ現実を見つめ直す時が来たのかもしれない。本作は英国のファッションブランド「Mother of Pearl(MOP)」のクリエイティブディレクター、エイミー・パウニーの活動を追いかけたドキュメンタリー映画だ。おそらく日本には正規代理店が存在しないため、MOPの服を入手するには海外通販サイトなどを通じてとなり、日本人にとってはあまり馴染みのないブランドかもしれない。私自身もそうだった。が、本作を観て、俄然、MOPへの興味が湧いた。ハイファッションでありながら、サステナブルなコレクションを立ち上げた稀有なブランドであるからだ。

映画『ファッション・リイマジン』より

映画『ファッション・リイマジン』より

出演:エイミー・パウニー(Mother of Pearlデザイナー)、クロエ・マークス、ペドロ・オテギ

監督:ベッキー・ハトナー

2022年/イギリス/英語/カラー/ビスタ/100分/日本語字幕:古田由紀子/原題:Fashion Reimagined

©2022 Fashion Reimagined Ltd

配給:フラッグ 宣伝:フラニー&Co. 映倫区分:G

契機は、2017年4月に英国ファッション協議会とファッション誌『VOGUE』により、その年の英国最優秀新人デザイナーにエイミーが選ばれ、10万ポンドの賞金を授与されたことだった。当時の為替で1500万円ほどである。この大金を元手に、彼女はMOPをサステナブルブランドに変えることを決意。その決心は彼女にとって決して唐突なことではなく、実は環境活動家だった両親の下、片田舎のトレーラーハウスで育ったことが根っ子にあることが徐々に明かされる。また、当時はファストファッションが台頭した時代でもあり、「1980年代に比較して、人々は3倍以上の服を購入」「毎年、一千億もの服が作られ、その5分の3が購入した年に捨てられる」といったショッキングな事実が述べられていく。こうした不健全きわまりない状況に、彼女はNOを突きつけたのだ。

映画『ファッション・リイマジン』より ©2022 Fashion Reimagined Ltd

映画『ファッション・リイマジン』より ©2022 Fashion Reimagined Ltd

オーガニックで、追跡可能な原材料。動物福祉に努める。最小限の地域で、最小限の化学物質で生産。低炭素排出量……と、彼女が掲げたのはいかにも理想的な目標だ。口で言うのは簡単だが、本当に実現可能なのか。しかも18カ月後にはコレクションを発表しなければならない。彼女はそのコレクション名を「No Frills(飾りは要らない)」に決め、スタッフとともにインターネットや展示会、人づてなどで情報を必死に集め、ウルグアイの羊毛業者やトルコのオーガニックコットン製造者らを訪ねていく。全編を通してストーリーとして見応えがあり、ファッション業界の仕組みを知る機会にもなるため、最後まで目が離せなかった。英国ではMOPの影響で、サステナブルブランドへ方向転換するファッションブランドが少しずつ増えてきたとのことだが、いまだに大量の服がつくられ、捨てられる状況は続いている。本作が、まずは消費者の意識変革のきっかけになればと思う。

映画『ファッション・リイマジン』より ©2022 Fashion Reimagined Ltd

映画『ファッション・リイマジン』より ©2022 Fashion Reimagined Ltd

公式サイト:https://Fashion-Reimagine.jp

2023/09/03(日)(杉江あこ)

春の画 SHUNGA

日本美術史には長いあいだ触れてはいけないタブーの領域があった。その代表が「戦争画」と「春画」だろう。両者は絵の目的こそ真逆に思えるが、どちらも見る人の気分を高揚させる点、それゆえお上が統制した点では似ていなくもない。その結果、両者は一時期ながら狂い咲きのように豊穣な成果を生み出した。しかし戦争画が敗戦とともにわずか数年で終息し隠蔽されたのに対し、春画は繰り返し何度も取り締まられたにもかかわらず密かに流通し、いまだ根強い人気を保っている。そして偶然の一致だが、両者とも2015年から再評価の気運が高まっているのだ。戦後70年にあたるこの年、戦争画を含む展覧会が各地の美術館で開かれ、また永青文庫で大々的な「春画展」が開催されたのだ。

戦争画はさておき、春画については、2013年にロンドンの大英博物館で大規模な「春画展」が開かれたので、それを日本にも巡回させようとしたら国公立美術館・博物館が開催を拒否。結局、細川護煕が理事長を務める永青文庫が受け入れることになったという経緯がある。そんなドタバタ劇が前宣伝になったのか、21万人を動員し話題になった。お上が見せまいとするほど大衆は見たがるものなのだ。

この映画は、鳥居清長の「袖の巻」の復刻プロジェクト、数人が寄り集まって密かに春画を鑑賞する「春画ナイト」、大英博物館での「春画展」発案者や春画コレクターら外国人へのインタビュー、北斎の春画「蛸と海女」のアニメ化など、盛りだくさんのエピソードを折り重ねたドキュメンタリー。もちろん百点を超える春画も無修正で登場する。

春画は西洋にもあるが、違うのは、日本では名だたる浮世絵師のほぼ全員が春画を手がけていることだという。描いていないのは正体がはっきりしない写楽くらい。それほどポピュラーなジャンルだったのだ。いや春画は浮世絵の単なる1ジャンルではなく、たとえ禁止されようが需要は確実にあったことから、役者絵や風景画などに比べてはるかにカネもテマもヒマもかけてつくられていた。それゆえ現在の技術では復刻するのが難しいのだ。その意味では春画こそ浮世絵のなかでも最高峰の芸術だといっていい。

また、春画というと男性が密かに楽しむものというイメージが強いが、実は嫁入り道具のひとつとして嫁にもたせ、夫婦で楽しむこともあったという。政府も少子化対策を進めるなら春画の振興に力を入れたらどうだろう。映画にも意外なほどたくさんの女性が登場する。春画ナイトの出席者は朝吹真理子、橋本麻里、春画ールら大半が女性だし(ヴィヴィアン佐藤も出ていた)、そもそも監督がアートドキュメンタリーを得意とする平田潤子だ。ちなみに、大英博物館での「春画展」の入場者も約半数が女性だったという。と書いてるうちに、女性の描く春画も見たくなってきた。

公式サイト:https://www.culture-pub.jp/harunoe/

関連レビュー

春画展|村田真:artscapeレビュー(2015年10月15日号)

2023/08/23(水)(村田真)

アアルト

会期:2023/10/13~未定

ヒューマントラストシネマ有楽町、アップリンク吉祥寺、東京都写真美術館ホール(10/28〜) ほか[全国順次公開]

日本にその建築は存在しないが、アルテックの家具やイッタラのグラスを通して、アアルトのデザインは日本人の間でも人気が高い。シンプルかつモダンでありながら、温かみを感じられるため、生活空間に設えた際に気負った感じを受けないのが魅力なのかもしれない。

アアルトの人物像に迫ったドキュメンタリー映画が間もなく公開される。ここでいうアアルトとは、ご存知のようにアルヴァ&アイノ・アアルト夫妻を指すのだが、本作のなかではもうひとり登場する。アイノの没後、アルヴァの後妻となったエリッサ・アアルトだ。正直、本作を観るまで、エリッサの存在について私は知らなかった。アイノの名前があまりに知られているため、てっきりアルヴァの妻はアイノひとりだと思い込んでいたのだ。

映画『アアルト』より

映画『アアルト』より

原題:AALTO

監督:ヴィルピ・スータリ(Virpi Suutari)

制作:2020年 配給:ドマ 宣伝:VALERIA

後援:フィンランド大使館、フィンランドセンター、公益社団法人日本建築家協会、協力:アルテック、イッタラ

2020年/フィンランド/103分/©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

本作の前半では当然のことながら、アルヴァとアイノの出会いや結婚生活が描かれる。モダニズムの潮流のなかで世界的な建築家として注目を浴びたアルヴァ、豊かな芸術的才能にあふれたアイノというように、理想的な夫妻として世間から称賛された一方で、その実、二人の間には濃密な愛や情熱、嫉妬もあった。そうしたむき出しの喜怒哀楽が、二人の交わした書簡や家族写真、過去のインタビューなどからつまびらかにされる。それは展覧会では見えてこない、ドキュメンタリー映画ならではの面白さだった。夫妻で活躍した世界的なデザイナーといえば、時代は少し下がるが、ほかに米国のチャールズ&レイ・イームズを思い出す。かつて上映された彼らのドキュメンタリー映画でも、やはり知られざる二人の間の愛や嫉妬がちらほらと明かされた。

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

本作では、仕事のために遠く離れたアルヴァとアイノの間で交わされた書簡がいくつも紹介された後、アイノが若くして病死したという事実を知らされるため、観る側としても受けるショックが大きい。その後、アルヴァは事務所に入所してきたエリッサと結婚。24歳も年下の後妻だったが、エリッサはアイノがかつてそうだったように、自らもアルヴァの公私にわたるパートナーとして生きようとするのだった。そうしたエリッサの懸命さにも心がえぐられる。どんなに偉業を成し遂げたデザイナーであろうと、誰しも人間臭い側面を持ち合わせているもので、それが存分に垣間見られる作品となっていた。

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

公式サイト:https://aaltofilm.com

関連レビュー

アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド─建築・デザインの神話|杉江あこ:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

アルヴァ・アアルト──もうひとつの自然|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

2023/08/22(火)(杉江あこ)

ホーム・スイート・ホーム

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

コロナ禍における「ステイホーム」やウクライナ侵攻といった社会情勢を受け、家、家族、居場所、そして祖国や故郷という「ホーム」の多義性を主題に据えたグループ展。イギリス人の父親とフィリピン人の母親をもち、フィリピンで生まれ日本で育ったマリア・ファーラ、上海生まれで幼少時に青森に移住した潘逸舟、ジョージアに生まれロシアの侵略により故郷を追われた経験をもつアンドロ・ウェクアと、2つ(以上)の国にまたがるダブル・アイデンティティやディアスポラ的生を生きる作家が複数参加する。ウェクアは、家族の肖像のコラージュ作品とともに、記憶のなかの故郷の家をミニチュアハウスとして再現した。レンガの壁、雨どい、煙突、窓のつくりなど細部まで精巧につくられているが、部分的にピンクや青に塗られ、どこか非現実感が漂う。

アンドロ・ウェクア「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[筆者撮影]

出品作家8名中、2名はレクチャープログラムおよびスクリーニングという形での参加となり、展示会場には物理的な作品が「不在」であることも本展の特徴のひとつだ。アルジェリア出身で、10代でイギリスに移住したリディア・ウラメンは、8月にレクチャープログラムを実施した。アルジェリアからボートでスペインに渡航を試み、不法移民として強制送還された友人から、密航中の映像を見せられた経験が、作家活動を方向づけたことを話した。多くの不法移民を生み出す富の不均衡の原因がアルジェリアの石油産業にあることに着目し、(移民の代わりに)空の石油のドラム缶を国外に持ち出そうとし、その煩雑な手続きのプロセスを「越境の困難さ」と重ね合わせた作品や、アルジェリアの自宅にある家具やドアなどをすべてスイスの展示会場に輸送し、元の配置どおりに設置した作品など、「移動」「越境」をテーマとした過去作品を紹介した。

また、レクチャープログラムに際して「展示」された《母親たちが不在のあいだに》(2015-2018)も興味深い。アルジェリアの市場で、母親のものだという金のネックレスを若い男に売りつけられたこと。その売値がヨーロッパへの密航費の相場であることに気づいたウラメンは、アルジェリア独立戦争時に徴兵逃れのため歯を全部抜いたという祖父のエピソードを「再演」し、自身の歯を1本抜き、ネックレスを溶かしてつくった金歯を口の中に埋め込んだ。植民地支配の歴史と肉親の記憶を、肉体的な痛みを通して自身の身体に「移植」すること。「体内に入り込んだ異物との共生」が移民のメタファーでもあること。

実際には、金歯は2つつくられ、「ウラメンの身体に埋め込まれなかったもう片方」が「展示用のスペア」として存在する。だが、本展への参加にあたり、コロナ禍での人間や作品の移動について作家と話し合ったうえで、もうひとつの金歯の展示は行なわず、レクチャープログラム時に作家が会場に現われた時のみ「作品の展示状態が成立する」という措置が取られた(従って、作家の滞在時以外は、壁にはキャプションのみが貼られ、展示空間は「空白」のままである)。コロナ禍でのリスク管理の対応ではあるが、この「展示方法」は、結果的に、作品の潜在的な批評性を浮かび上がらせたのではないか。「作品」が作家自身の移動する身体の内部にあり、身体と物理的に切り離せないことは、グローバルなアート市場とアートシーンにおいて、「移民やディアスポラの生」を切り売りして「作品化」し消費されることに対する皮肉な抵抗になりうるからだ。

リディア・ウラメンのポートレート、レクチャープログラムにて[撮影:福永一夫]

一方、日本におけるポストコロニアルな文脈と移民について「日本家屋」を通して問い直す秀逸な作品が、鎌田友介のインスタレーション《Japanese Houses》(2023)である。日本家屋の基本単位である八畳間を反復した空間構成のなかで、植民地期の朝鮮半島と台湾、移民先のブラジル、そして焼夷弾実験のためアメリカで建てられた日本家屋の写真や図面、映像が展示される。特に映像作品では、戦前から戦後の建築史を縦軸に、日米関係を横軸とした交差点として、日本のアジア侵略と同時代に日本に滞在した「建築家A」ことアントニン・レーモンドに焦点が当てられる。レーモンドは、日本家屋の構造の研究をとおしてモダニズム建築理論を見直しつつ、日米開戦後はアメリカで焼夷弾の燃焼実験用の日本家屋の設計に関わっていたことが語られる。また、インスタレーションの部材の一部には、1930年代に仁川に建設された日本家屋のものも使用され、木材を組み合わせた跡やひび割れが残る。その周囲に並ぶ多数の古いポストカードは、朝鮮半島各地に建てられた日本家屋と日本風の街並みを伝える。

鎌田友介《Japanese Houses》(2023)作家蔵

「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[撮影:福永一夫]

鎌田の作品が浮かび上がらせるのは、かつて海の向こう側に「歪な双生児」として存在した日本家屋の姿だ。植民地として統治した土地に移植した、自国の文化様式の象徴としての住居。一方、その帝国主義とナショナリズムを破壊し尽くすために建てられた、焼夷弾実験用の日本家屋。正反対の目的をもった日本家屋が、ほぼ同時期に海を隔てた反対側にそれぞれ存在していたこと。八畳間という基本ユニットの反復構造は、「帝国の建設と破壊」という対極的な欲望の増殖性を、そして「反復=中心性の欠如」は「日本における記憶の忘却」という空白の事態を指し示していた。

鎌田友介《Japanese Houses》(2023)

「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[筆者撮影]

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/20230624_homesweethome/

2023/08/18(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)