artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

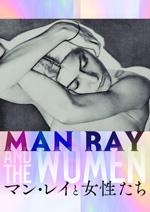

マン・レイと女性たち

会期:2021/07/15~2021/09/06

Bunkamuraザ・ミュージアム[東京都]

面白い企画である。これまでもマン・レイの作品展は何度も開催されており、それ自体は珍しいものではない。だが、「マン・レイと女性たち」の関係のあり方に焦点を絞った展覧会は、あまりなかったのではないだろうか。

たしかに、マン・レイは生涯にわたって、美しく魅力的な女性たちをモデルとして作品を制作し続けてきた。特に、彼と公私ともに関係が深かったキキ・ド・モンパルナス、リー・ミラー、メレット・オッペンハイム、アディ・フィドラン、ジュリエット・ブラウナーらをモデルとした、輝くばかりの写真群は出色の出来栄えといえる。彼女たちはマン・レイのインスピレーションの源であり、その存在抜きでは、ユーモアとエスプリとエロティシズムを合体させた彼の作品世界そのものが成りたたない。

だが近年、男性アーティストと女性モデルとの関係は、マン・レイの時代よりも、微妙でむずかしいものになりつつある。いうまでもなく、フェミニズム的な見方が強まるにつれて、男性が女性を従属させ、支配するような作品制作のあり方が、問題視されるようになってきたからだ。そのことは、今回の展覧会でも考慮せざるを得なかったようで、監修者の巌谷國士による序文でも、作品を所蔵する「国際マン・レイ協会」のメッセージでも、「マン・レイはいつも女性と対等に接し、差別意識も偏見もない客観的な目で、敬意を持って女性の美と個性を定着」したことが強調されていた。

実際のところ、本当にマン・レイと女性たちが「対等」だったのかは疑問が残る。だが、彼が常にモデルたちとの共同作業のようなかたちで作品を制作し、彼女たちのこのようでありたい、こんなふうに成りたいという欲望を素早く察知し、実現しようとしていたことは間違いないだろう。ダダイストやシュルレアリストのような、やや特異な集団内だけのことだったかもしれないが、そこにはたしかに男女の創造的な共犯関係が成立していた。

問題は、特に男性が女性を撮影するヌード写真やポートレートに対する、社会的な監視体制が強まってきていることだ。今回は、1920-50年代の作品が大部分であり、「女性と対等に接し」と何度も表明することでなんとか展覧会が実現できたが、ギャラリーや美術館にヌード写真を展示すること自体がタブーになりつつある。「マン・レイと女性たち」展は、そのことの当否を、もういちど考え直すきっかけにもなるのではないだろうか。

2021/07/15(木)(飯沢耕太郎)

石内都展 見える見えない、写真のゆくえ

会期:2021/04/03~2021/07/25

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

「写真は表面しか撮影することが出来ない」。これは同展のカタログに載っていた石内自身の言葉だ。当たり前のことを言っているのだが、その当たり前のこと(それは写真家の戒めにも聞こえる)を、石内ほど作品に染み渡らせている写真家もいないだろう。展覧会を見て、あらためてそう思った。ちなみに冒頭の言葉は、「しかし、その表面は支える裏側としての内部が存在し、間口と奥行きが見えない隠れた中身として、全体をかたち造っている」と続く。

出品は初期の「連夜の街」から昨年の「The Drowned」まで、12シリーズ約170点で、40年あまりの仕事を振り返っている。全国の元赤線地帯を撮影した「連夜の街」(1978-80)には遊廓だった建物が写っているが、目に止まるのは建築そのものでもその場の空気でもなく、剥がれた天井や壁のシミだったり、場違いなタイルやステンドグラスといった外面のほうだ。ここではまさに「隠れた中身」を予感させるべく、表面が撮られている。建物の表面を撮ったら、次は人間の表面だろう。「Scars」(1991-)と「INNOCENCE」(2001-)は、女性の身体に刻まれた傷跡を写したシリーズ。これと同じ展示室に、石内の愛する植物を撮った「sa・bo・ten」(2013)と「Naked Rose」(2005-06)のシリーズも並んでいる。女性の体表と植物とは妙な取り合わせだと思ったが、なるほど年季の入った身体というのは、モノクロ画像だけ見れば、肉塊みたいなサボテンやしおれかけたバラの花と見分けがつきにくい。

体表とくれば、その延長としての衣服に行くのは自然だろう。しかし衣服ならなんでもいいというわけではない。そこで選ばれたのが広島の被爆者たちが身に着けていた衣類で、「ひろしま」(2007-20)シリーズと名付けられた。衣服だけでなく、手袋、眼鏡、頭巾、靴なども写しているが、いずれも皮膚の延長物であることに変わりない。それゆえに、血がついていたり穴が開いたりしていると痛々しく感じられる。この「ひろしま」シリーズは最初の展示室に飾られているが、見ていくと、義足やコルセット、あまり汚れていないカラフルなドレスの写真もあって違和感を覚える。リストを見ると、後半はメキシコの女性画家、フリーダ・カーロの愛用品を撮った「Frida by Ishiuchi」「Frida Love and Pain」(2012)シリーズだった。もうひとつ衣服を写したシリーズに「絹の夢」(2011)がある。これは石内の故郷である桐生名産の絹織物を撮ったもの。蚕のまゆから着物の模様まで写しているが、織物のパターンをクローズアップした写真はまるで抽象絵画のようだ。

驚いたのは、昨年撮影したばかりの新作「The Drowned」(2020)シリーズ。2年前の台風で川崎市市民ミュージアムの収蔵庫が浸水し、石内の初期作品の「アパートメント」や祖母を写した「1899」が壊滅的な被害を受けた。「The Drowned」はそのボロボロに変質した印画紙を撮影したもの。つまり自分の写真をもういちど写真に撮ったわけだが、「アパートメント」のほうはまだ被写体の建物や看板などが確認できるものの、あと2点は画像が溶け、表面が剥がれ、カビや汚れで褐色に変色していて判別がつかない。石内の言葉を借りれば、「裏側」に「存在」したはずの「中身」は消え去り、ただ荒れた「表面」があるだけ。「写真は表面しか撮影することが出来ない」とすれば、いずれ絵か写真を撮影するのではないかと予想はできるが、まさかこんな写真の果ての「写真」に行き着くとは!

2021/07/13(火)(村田真)

横田大輔個展 Alluvion

会期:2021/07/10~2021/08/07

RICOH ART GALLERY[東京都]

銀座4丁目交差点の三愛ビルにオープンしたギャラリー。この三愛ビル、1963年の開業間もないころ親に連れられて来たことがある。まだ超高層ビルもない時代、日本一の繁華街に建った珍しい円筒形のビルだったのでよく覚えている。調べてみたら、このビルはリコーの創業者が建てたもので、正式名称を三愛ドリームセンターという。東京オリンピック直前の、いかにも昭和なネーミングだ。長じて、このビルの前は画廊まわりのたびに何百回も通り過ぎることになったが、入るのはじつに58年ぶり。

リコーアートギャラリーはビルの最上階8、9階にあり、来年3月までの期間限定で、リコーの「StareReap(ステアリープ)」と呼ばれる2.5次元印刷技術を使ってアーティストとともに作品を制作し、紹介していく。このStareReap、原理はさっぱりわからないが、「リコー独自のインクジェット技術によって凹凸や質感などをリアルに再現することが可能」なのだそうだ。要するにフラットな写真を浮き彫りのように半立体化する技術のことであり、その技術を使って若手作家とコラボレーションするプロジェクトを進めていこうということだ。その第1段は梅沢和木で、第2段が今回の横田大輔。おもしろいのは、どちらの作品も立体感はあるけどブツ撮りした写真ではなく、デジタル画像だったりフィルムを化学的に処理したプリントであること。つまりオリジナルが平面のものに、あえて凹凸をつけているのだ。そう考えれば「余計なお世話」をしているわけだが、実際に見てみると視覚だけでなく皮膚感覚に訴えるものがあり、思わずほおずりしたくなっちゃうほど。

しばしば筆跡まで立体的に再現した複製名画が通販などで売られているが、あれを千倍くらい精密にしたものと考えればいい。違うのは、名画の表面にはもともと凹凸があるのに対し、StareReapは厚みのない平面にわざわざ凹凸をつけること。横田の「Color Photographs」は、まるで抽象画を接写したかのような絵具の質感を感じさせるが、実際は「フィルムに直接光学的、化学的な変化を起こし、さまざまな色の皮膜がよれたり重なり合ったりする状態を撮影したシリーズ」。今回はその複雑な色彩や形態に合わせて恣意的に層を重ねて立体化している。写真は本来3次元のものを2次元化するが、横田の写真は初めから2次元で完結している。それをどっちつかずの2.5次元化したのが今回の作品といえばいいか。だからでき上がった作品はオリジナルでもコピーでもない、また別の新しい創造物。

2021/07/09(金)(村田真)

よみがえる沖縄1935

会期:2021/06/05~2021/07/25

九州産業大学美術館[福岡県]

1935年7月13日〜22日付の大阪朝日新聞に「海洋ニッポン」と題する記事が連載された。同社新聞社写真部の藤本護が撮影し、社会部記者の守山義雄が沖縄で取材してまとめたものである。その後、記事も写真もすっかり忘れられていたのだが、約80年後に277カットのフィルムがおさめられた箱が見つかり、戦前の貴重な記録がふたたびよみがえることになった。本展では、既に写真集『沖縄1935』(朝日新聞出版、2017)として刊行されている写真群を再構成して展示している。

戦前の沖縄の写真といえば、鎌倉芳太郎が1924-25年、1926-27年の「琉球芸術調査」に際して撮影した首里城などの建物や文化財の写真、木村伊兵衛が1936年に撮影した沖縄の人や暮らしの写真などが知られている。だが、朝日新聞社の1935年の写真も、別な意味で興味深い。糸満の漁師たち、古謝のサトウキビ栽培、久高島の墓などを、あくまでもジャーナリスティックな視点で切り取り、明確なメッセージとともに読者に伝えようとしているからだ。もはや失われてしまった戦前の沖縄の空気感が、いきいきと伝わる写真群といえる。

今回はさらに、東京大学大学院情報学環・渡邊英徳研究室によって、モノクローム写真の何枚かをカラー化するという試みも為された。AIを使って画像を読み込み、自動的に色をつけるシステムを用いるとともに、当時を知る人の記憶を掘り起こして色合いを再現している。カラー写真の効果は驚くべきもので、80年以上前の時空間にタイムスリップする感覚を味わうことができた。

2021/07/09(金)(飯沢耕太郎)

うつゆみこ「い た し か た」

会期:2021/06/26~2021/07/11

手と花[東京都]

うつゆみこの創作エネルギーの凄さには、いつも感動させられる。今回の東京神田司町のギャラリー・スペース「手と花」で開催された個展でも、壁全面に作品が貼り巡らされ、所狭しとZINEが並び、小型の額入りの作品が置かれ、写真をプリントしたTシャツなども販売していた。うつの作品のスタイルは、2006年に第26回写真「ひとつぼ展」でグランプリを受賞した頃から基本的に変わりはない。さまざまなオブジェ、雑誌に掲載された写真図版、自分で撮影した写真プリントなどを寄せ集め、奇想天外な組み合わせのコラージュ作品として提示する。可愛らしさとグロテスクさがせめぎ合う作品の強度は比類がなく、見るたびに脳細胞が攪拌され、別の世界に連れていかれるように感じる。

今回の展示では、オブジェや画像だけでなく人物を撮影した作品が増えてきている。生身のモデルを使った作品は、以前はあまり発表しなかった印象があるが、近年はパフォーマンス的な要素を積極的に取り入れた「ポートレート」が目立ってきた。また、2020年3月に2人の娘とともに台湾の花蓮で1カ月間滞在制作した時の作品も展示していた。異文化的な要素が加わることで、新たな展開が形を取りつつある。

もうひとつ、本展のチラシに寄せた『 い た し か た 』と題するテキストがかなり面白い。写真家になろうと志した時期から現在まで、プライヴェートな出来事を含めて赤裸々に綴った文章と、うつの作品をあわせて見ると、彼女の制作活動のバックグラウンドがありありと浮かび上がってくる。写真作品とテキストとを入れ子状態で構成した、写真エッセイ集の可能性もあるのではないだろうか。

2021/07/06(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)