artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

鈴木恵理子「雨んぢゃく」

会期:2021/05/25~2021/06/07

ニコンサロン[東京都]

「

雨の日は、たしかにスナップ写真の撮影に向いている。見慣れた眺めが非日常化し、人の振る舞いやモノのたたずまいがまったく違ってくるからだ。湿り気を帯びた風景がどこか懐かしいのは、われわれ日本人のDNAに、雨に降り込められた日々の記憶が深く埋め込まれているからだろう。ちょうど写真展に足を運んだ日も雨模様だったので、写真に写っている情景が実感をともなって目に飛び込んできた。すべての写真を縦位置で撮影しているのもうまくいっていた。縦位置だと、風景を切り取る意識が強くなるので、それぞれの場面の意味がより強調されて伝わってくる。雨の日は小さなドラマの宝庫であることを、あらためて確認することができた。

いいシリーズなので、ぜひもっと規模の大きな展示や写真集の出版を考えてほしいのだが、その場合はもう一工夫必要になるかもしれない。縦位置のスナップ写真だけだと、単調になってしまうので、より広がりのある横位置の写真や、距離をとって俯瞰するような風景も必要になりそうだ。撮影場所は東京・渋谷や二子玉川あたりが多いようだが、もう少し範囲を広げてもいいだろう。

2021/05/27(木)(飯沢耕太郎)

ときたま「Ⓟ、と、Ⓦ、と」

会期:2021/05/24~2021/05/29

巷房・2&階段下[東京都]

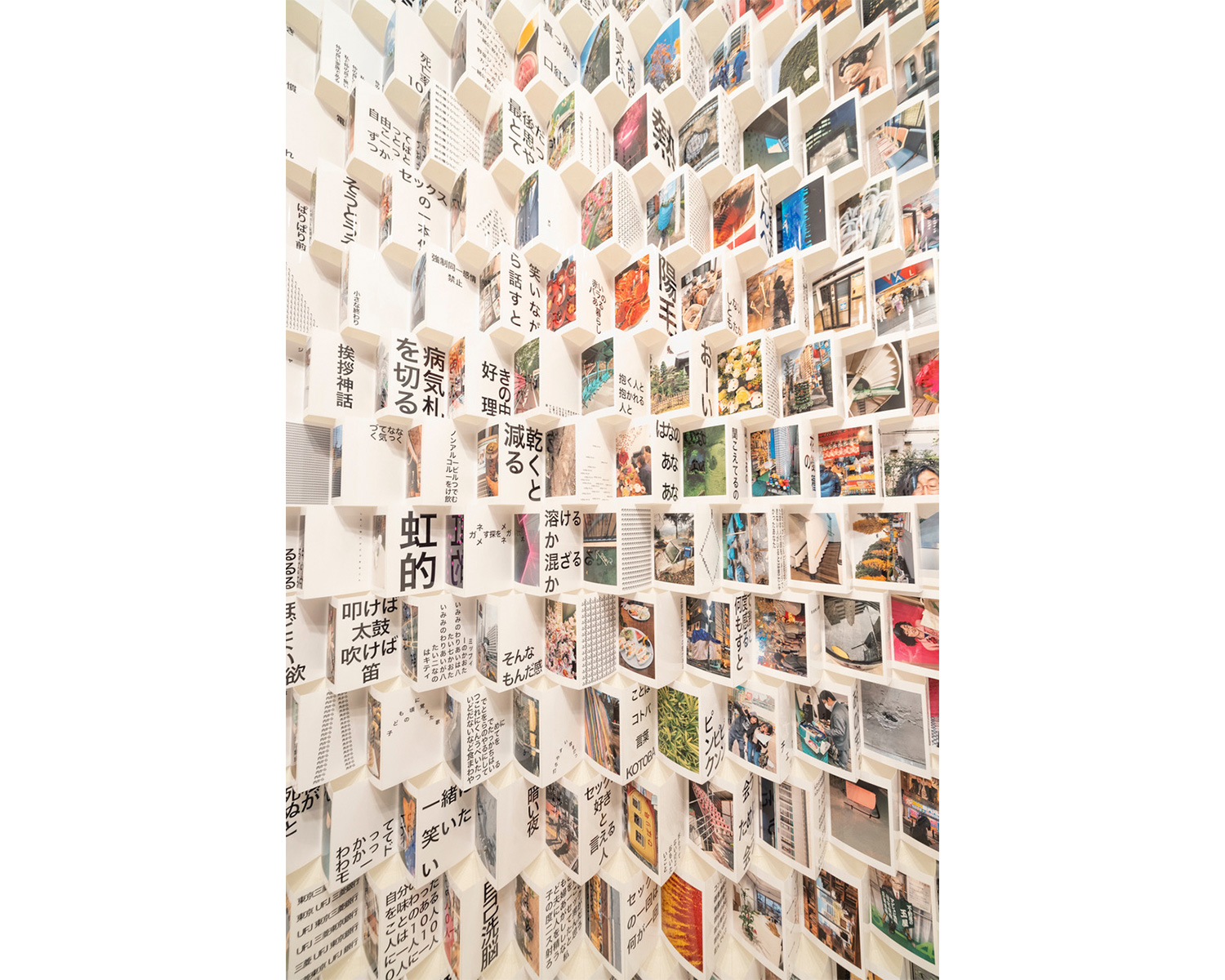

ときたまは1993年から、「コトバ」をプリントした葉書を毎週送るというメッセージ・アートのプロジェクトを始めた。休止していた時期もあるが、その数は1100枚以上になっている。2016年からは、スマートフォンのカメラで撮影する写真家としての活動も開始した。今回の巷房・2&階段下の個展では、その両方の作品をはじめて一緒に並べている。

Ⓟ(写真)とⓌ(コトバ)では、もちろんその制作のプロセスも、出来上がりも違ってくる。Ⓟは身の回りで何かを見つけたときに、スマホで反射的にシャッターを切る。「現実に反応して、現実を撃ち落とす」ので、何が出てくるかはわからない。Ⓦも「ピッ」と感じたものをコトバ化しているのだが、その範囲はより広く「目に見えている世界じゃなくてもいい」。「認識のスナップショット」という点では、Ⓟと共通しているが、出来上がるまでに時間がかかることもある。

かなり異質なメディア同士だが、やや意外なことに、会場に並んでいる作品を見ると、その二つが気持ちよく絡み合って目に飛び込んできた。作者が同じだから当然かもしれないが、「オールジャンル」に現実世界と対峙している視野の広さ、写真化、コトバ化するときの取捨選択の切れ味、好奇心とユーモアの働かせ具合など、つながっている部分が多いということだろう。「記憶力がないので何度でも楽しめる」「死亡率100パーセント」「人をいい人にさせる人」などのコトバの意味作用が、そのままストレートに写真にあらわれているのではなく、ちょっとズレながら結びついているのが面白い。出品作品の中でも、巷房・2の長い壁に、写真とコトバを蛇腹のようにジグザグに繋いで14段に重ねたインスタレーションは圧巻だった。視点によって、写真だけが見えたりコトバだけが見えたりする。この展示の仕掛けは、他の会場でも応用が効きそうだ。

展示風景

関連記事

ときたま写真展「たね」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

2021/05/24(月)(飯沢耕太郎)

石内都展「見える見えない、写真のゆくえ」

会期:2021/04/03~2021/07/25

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

存命の作家の回顧的展覧会の意義は、「作家のコア」を凝縮して提示しつつ、「現在地」の新たな開拓を同時に見せることにある。コンパクトにまとめられた本展は、衝撃的な新作「The Drowned」を通して、「写真が捉えるのは表面にすぎず、同時にそこに刻まれた傷によって時間の多層的な内包が示される」という矛盾の両立と、「抜け殻としての衣服、有機的な花弁や植物といった視覚的メタファーを通して、女性の身体に負わされてきた傷を冷静かつ共感的に見つめる」という石内の写真作品の核を提示する、充実感にあふれていた。

第一展示室では、「ひろしま」と、フリーダ・カーロの遺品を撮った「Frida by Ishiuchi」「Frida Love and Pain」が並ぶ。腹部の大きな破れ目から糸が露出し、ただれた皮膚の代替のようにほつれた無数の穴のあいたワンピース、焼け焦げた跡が刻み付けられた軍手など、「ひろしま」の写真群が示すのは、(不在の)身体が負った傷を肩代わりする衣服の表面=皮膚である。フリーダ・カーロが身に付けていたコルセットや鮮やかな原色のワンピース、刺繍のブーツなどもまた、空洞が身体の痕跡を示し、擦り切れたほつれや傷が過酷な負荷を物語る。第二展示室の初期作品「連夜の街」は、全国の赤線跡に残る元遊郭の建物を撮影したシリーズであり、石内の眼差しは、ハート型の窓枠、床や壁のタイル、柱や天井の装飾モチーフ、欠けたネオンサイン、そしてひび割れて剥落した壁(紙)といった建物の表皮を彩る装飾と朽ちかけた時間の層に向けられる。

会場風景

会場風景

本展のピークと言える第三展示室では、火傷や手術の縫合跡といった傷跡が残る皮膚を接写した「Scars」および特に女性に限定して撮影した「INNOCENCE」と、ただれた肉塊やかさぶたのような多肉植物を捉えた「sa・bo・ten」、朽ちかけて皺のよったバラの花弁を接写した「Naked Rose」という異なる系統のシリーズが、等価に織り交ぜて展示される。変形した肉塊や病痕のような触覚的な表皮をもつサボテンは、暴力を加えられて捻じ曲げられた身体の等価物であり、官能性と腐臭を同時に放つバラもまた、唇や女性器の襞といった女性の身体のメタファーであると同時に、皺やただれた傷がその表面に書きこまれている。

会場風景

会場風景

そして、第四展示室で対峙する新作「The Drowned」は、一見すると、粘度の高い顔料が溶け合った抽象絵画か、壁紙やペンキが剥落して地が露出した壁のようにも見えるが、2019年の台風19号で被災した川崎市市民ミュージアムに収蔵され、被害を受けた自作プリントを被写体としたシリーズである。印画紙の表面がかさぶたのようにめくれ、変色し、溶け出した化学物質や泥に浸食された写真は物質へと還元され、「災厄の痕跡が表面に凝固した皮膚」として「ひろしま化」している。

会場風景

40年以上にわたる道程を通して、多彩なシリーズを辿りながら、「写真が捉えるのは傷を負った(女性たちの身体の)表面であり、撮影という営為は共感の眼差しとして成立するが、写真もまた被傷性を持つ一枚の皮膜である」ことを明晰に焦点化し、残酷さと希望を同時に提示する本展。第二の皮膚としての衣服に始まり、元赤線地帯の生身の女性たちを撮るのではなく、「かつてそこにいた」不在の痕跡を「壁=建物の皮膚の傷跡」として捉える眼差し。肉感的な多肉植物やバラの花弁=女性の性的記号として置換する表象の常套手段を、欲望の喚起ではなく、「傷」によって反転的に結び付けること。文字通りの身体表面の傷跡を経て、最後に写真それ自体に回帰する本展の構造は、自画像的であると同時に、固有名を超えた痛みの可視化としての普遍性をその身に帯びている。

2021/05/22(土)(高嶋慈)

善本喜一郎『東京タイムスリップ 1984⇔2021』

発行所:河出書房新社

発行日:2021/05/25

文句なしに面白い写真集だ。善本喜一郎は東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)で森山大道、深瀬昌久に師事し、卒業後は『平凡パンチ』(マガジンハウス)の特約カメラマンとして仕事をしながら、仲間たちと東京・渋谷に自主運営ギャラリー「さくら組」を開設して活動していた。ちょうどその1984年頃に、東京の街頭を6×7判のカメラで撮影したモノクロームの写真群を、新型コロナウィルス感染症の緊急事態宣言中に整理していたら、あまりの面白さに「自分が撮ったことなど忘れて、すっかり見入って」しまったという。その後、写真に写っている場所が今はどうなっているのかが気になり出して、カラー写真で再撮影するようになる。それらの写真を、2枚並べて収録したのが本書『東京タイムスリップ 1984⇔2021』である。

写真を見ていると、風景が大きく変わった場所と、あまり変化のない場所とが混在しているのがわかる。写真集の冒頭に登場する「新宿駅東南口」などは、土地が削られて地形そのものが変わっているし、建物が消えたり、高層ビルが建ったりして大きく変貌したところも多い。とはいえ、新宿の「思い出横丁」や「ゴールデン街」のたたずまいはほぼ同じだし、ガード下の通路などがそのまま残っていることもある。写真からよみがえる記憶も同じで、まったく忘れてしまった場所もあるし、ありありと、視覚だけでなく匂いや手触りまでも含めて立ち上がってくることもある。それぞれの生のあり方に応じて「タイムスリップ」できるところに、本書の魅力があるといえるだろう。やや不思議なことに、これらの写真をSNSに上げると、1980年代の東京を知らない若い世代や外国人からも、ヴィヴィッドな反応が返ってくるという。どうやら記憶を再活性化する写真の力は、世代や国籍を超えて普遍的にはたらくようだ。

特筆すべきなのは、2枚の写真を同じ位置から、同じアングルで撮影する「定点観測写真」として成立させる善本の能力の高さである。建物や街路だけでなく、撮影時間、天候、たまたま写り込んだ通行人にまで配慮してシャッターを切っている。長年、商業写真やポートレートの分野で鍛えてきた技術力の高さが、見事に活かされた写真集ともいえる。

2021/05/18(火)(飯沢耕太郎)

森下大輔「Dance with Blanks」

会期:2021/04/16~2021/06/05

PGI[東京都]

確か、森下大輔のデビュー写真展「重力の様式」(新宿ニコンサロン、2005)を見ているはずだ。それ以来、何度か個展、写真集などで彼の写真に接しているのだが、その印象はあまり大きく変わっていない。モノクロームの銀塩写真にこだわり、特定の意味に収束するような被写体は注意深く避けて、モノや風景を、彼なりの美意識できっちりと統御して画面に配置する。今回の個展のテーマである「Blanks(空白)」もずっと一貫して取り上げられてきた。

とはいっても、写真の幅は意外に広い。「Blanks」にもいろいろあって、レンズの前に何かが置かれたことによる黒っぽい影(陰)、空や壁、穴のようなもの、何かと何かの間など多岐にわたる。仏教用語の「空(くう)」に近い概念にも思えるのだが、厳密な定義はあえておこなわず、「Blanks」という言葉の広がりを楽しみつつ形にしているように見える。そんな自由なアプローチの仕方は、今回の個展でもうまくはたらいていた。ただ、ではこれらの写真群から、何か際立ったメッセージが伝わるのかといえば、そうとはいえない。個々の写真はよくできているのだが、「こうでしかない」という切実さがあまり感じられないのだ。

そろそろヴァリエーションを増やすのではなく、構造化していく時期に来ているのではないかと思う。被写体の幅は保ちながら、抽象的な概念に拡散させずに、このような写真を撮り続けていることの意味を、もっと強く見る者にアピールすべきだろう。モノクロームの銀塩写真という方法論も、このままでいいのかどうか検討してもいいかもしれない。PGIでの個展は初めてだそうだが、これをきっかけにして次のステップに踏み込んでいけないだろうか。

2021/05/12(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)