artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

トヨダヒトシ「映像日記/スライドショー」

会期:2021/06/04〜06/06、06/10〜06/13

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

トヨダヒトシは1990年に渡米してニューヨークに住み、93年から自作をスライドショーの形で発表するようになった。当初は駐車場、教会、公園といったパブリック・スペースに幕と映写機を持ち込み、自分で映写機を操作しながら、30分〜1時間半ほどスライドを上映した。2000年からは日本でもスライドショーを開催するようになり、美術館、ギャラリーだけでなく、野外スペースなどでも上映を続けた。今回のふげん社での企画は、2020年12月、2021年3月に続くもので、「The Wind’s Path」(2002−2021)、「NAZUNA」(2004−2021)、そしてタイトル未定の「新作」(2020-2021)が上映された。また6月5日、10日、11日には「6月の6人の6つの光」と題して、トヨダを含む川島小鳥、川瀬一絵、黒川武彦、元田敬三(齋藤陽道も参加予定だったがキャンセル)による短編スライドショー上映会を開催した。

そのうち6月6日の「NAZUNA」、6月13日の「新作」の上映を見ることができた。どちらも、トヨダのスライドショーの魅力を堪能することができる完成度の高い作品である。「NAZUNA」は「9・11」の前後のニューヨークの日々から開始され、その秋に日本に帰国してからの一年余りが描かれる。アーミッシュの村を訪ねたり、山奥の禅寺に滞在したりする旅の合間に、母親の病が悪化し、死に至るまでの日々が綴られていく。「新作」は、2011年にニューヨークで東日本大震災の一報を聞くことから始まる。高校時代に旅して強く印象づけられた、三陸地方の沿岸部が大きな被害を受けたことを知り、帰国して気仙沼、陸前高田などでボランティア活動をする日々の写真群で構成されている。

どちらも純粋な「映像日記」であり、トヨダが見たもの、体験した出来事が、彼の思考や感慨を「言葉」として挟み込みながら、淡々と流れていくだけだ。音楽や効果音は一切使われず、観客はスライドを送る機械音と冷却用のファンの音だけを聞きながら、ひたすら明滅する映像を見続けなければならない。にもかかわらず、その禁欲的としかいいようのない視覚的体験を通じて、われわれはとても豊かな、充実した時間を過ごしたように感じる。知らず知らずのうちに、彼の視点と同化し、一体化していくのだ。

それは彼のスライドショーの構成の仕方に、長い時間をかけて積み上げてきた独特の原理が貫かれているからだろう。たとえば、トヨダの東京の家の飼い犬「タビ」の犬小屋、食卓に並ぶ料理、新聞記事やTVの場面、渋谷のスクランブル交差点、母親が入院している病院の建物などの映像が、何度も繰り返し出てくる。最初は何気なく見過ごしているのだが、そのうち、トヨダがそれらの映像に込めた意味が、問わず語りに浮かび上がってくる。「虫」も重要な登場人物だ。白菜についていた青虫や、セミとその抜け殻などは、「9・11」や「3・11」のような社会的な出来事とは別次元の、普遍的、宇宙的といえそうな時空間へと見る者を誘い込む。「言葉」の働きも大事だ。長すぎず、短すぎず、説明過剰にならないように抑制されつつ、詩的なふくらみを持つ「言葉」を、トヨダは実に効果的に使っている。

タイトル未定の「新作」は、トヨダにとって重要な作品になるだろう。そこで描かれた、東北地方でのボランティア活動の経験によって、「小さい街で、地域の人たちとともに暮らしていきたい」という思いが生まれ、20年以上に及んだニューヨークの生活を切り上げて、日本に帰国することになったからだ。いまは神奈川県湯河原町で暮らすトヨダの私生活も、今後、スライドショーとして目にする機会もあるのではないだろうか。

関連記事

トヨダヒトシ映像日記/スライドショー|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年02月01日号)

2021/06/13(日)(飯沢耕太郎)

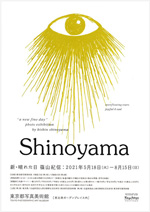

「新・晴れた日 篠山紀信」

会期:2021/05/18~2021/08/15

東京都写真美術館2階・3階展示室[東京都]

新型コロナウィルス感染症の拡大による緊急事態宣言下で、篠山紀信の展覧会を見るというのは興味深い体験だった。やや不謹慎な言い方かもしれないが、「緊急事態」になればなるほど光り輝く写真家がいて、篠山はまぎれもなくそのひとりといえる。東京都写真美術館の2階と3階の会場をフルに使って開催された「新・晴れた日 篠山紀信」展は、時代のエネルギーを自らの表現のパワーに転化し、目覚ましい映像群を産み続けてきた篠山の、60年以上の写真家としての活動の総ざらいを試みた意欲的な企画である。

3階展示室には、「1960年代から1970年代」の写真群が並ぶ、「天井桟敷一座」(1967)から「『明星』表紙」(1972-81)まで、初期写真で構成された第1部で、やはり圧巻なのは1974年に『アサヒグラフ』に連載された「晴れた日」のシリーズだった。篠山の時代と切り結ぶ表現意欲がピークに達したこの時期の仕事を見ると、篠山が恐るべき情報発信力を持つメディアと化していたことがよくわかる。2階展示室の第2部「1980年代から2010年代まで」の作品群でも、彼の構想力、行動力はまったく衰えていない。むしろ、被写体に「仕掛け」を施すことで、内在する禍々しい力を引き出そうとする試みがより研ぎ澄まされているように感じる。東日本大震災の直後に撮影された「ATOKATA」(2011)や、野心的な「LOVE DOLL」シリーズ(2017)のあざといほどの切れ味の鋭さは、篠山ならではのものといえる。

残念なのは、展示点数が少なすぎること。第1部71点、第2部45点という点数は、通常の展覧会なら妥当かもしれないが、篠山の写真はやはり量で圧倒しなければ話にならない。総花的な展示構成でなく、むしろシリーズを絞り込んで、各パートの点数をもっと増やした方がよかったのではないだろうか。

2021/06/09(水)(飯沢耕太郎)

朝吹真理子『だいちょうことばめぐり』

写真:花代

発行所:河出書房新社

発行日:2021/01/30

本書のもとになったのは、1955年創刊のタウン誌『銀座百点』に2015年から2017年にかけて連載されたエッセイである。「あとがき」によると、はじめは歌舞伎の演目をめぐる連載の依頼だったそうだが、打ち合わせの過程で「演目が一行でも出てくればよい」ということになり、結果的に周囲のさまざまな出来事を綴ったエッセイになったとのことである。本書の端々には歌舞伎の演目が──しばしば唐突に──出てくるのだが、その背景にはこうした微笑ましい理由があるようだ。

そんな一風かわった経緯をもつ本書だが、やはり現代有数の小説家の手になるだけあって、唸らされる掌篇がいくつもある。ひとつ2500字ほどの短いエッセイのなかで、時間や空間が目まぐるしく入れかわるにもかかわらず、そこに唐突な飛躍や断絶はほとんど感じられない。それはおそらく、ここに読まれる言葉の連なりがほとんど小説のそれであるからだろう。世の平凡なエッセイと較べてみれば一目瞭然だが、どこを読んでも場面や状況を表現する言葉がこのうえなく精緻であり、結果ほとんどフィクションに近い没入感をもたらしている。そしてときおり差し挟まれる花代の写真が、読者をわずかに現実へとつなぎとめる紐帯として機能する。

先にも書いたように、本書はいわゆるエッセイ集であるには違いないのだが、それでも一冊の書物としての「流れ」が際立っており、なおさらそれが小説めいた印象を増幅する。本書の導入部で目立つのは幼少期の記憶だが、中ほどの「一番街遭難」や「チグリスとユーフラテス」では配偶者との(つまり、どちらかと言えば近過去の)記憶がしばしば呼び出され、それが後半の「プールサイド」や「夢のハワイ」で、ふたたび幼少期の記憶と交差する。こうした異なる時空の合流と分岐が、各々のエピソードをさらに印象深いものにしている。

これらのエッセイのほとんどは、何かを「思い出す」ことに費やされている。数日前、数ヶ月前のような比較的近い過去から、大学生であった十数年前、さらには生まれて間もない数十年前にいたるまで、著者はおのれが経験したありとあらゆることを思い出し、書いている(あるいは「プールサイド」における誕生した日の光景のように、そこにはおのれがじかに経験していないことも含まれる)。かたや、それに対する現在の感慨、あるいは不確かな未来の展望について書くことは、ここでは厳に慎まれているかのようだ。それがなぜなのかはわからない。ふたたび「あとがき」から引くと、本連載を愛読していた読者が、著者をはるかに年配の人物だと想像していたというエピソードは興味ぶかい。これらを書いているあいだ、「思い出の薄い幕」をめくりつづけているようだった、と著者は言う(241頁)。本書を読みながら脳裏をよぎったのは、まさしくそうした「薄い幕」の「めくり方」がきわめて巧みであるということだった。過去を思い出すことと、それについて書くこと──いずれも一筋縄ではいかないこれらの営為の、すぐれて繊細なかたちがここには結晶している。

2021/06/07(月)(星野太)

名和晃平「Wandering」

会期:2021/06/05~2021/07/03

Taka Ishii Gallery Photography / Film[東京都]

動物の剥製などの表面を、クリスタルガラスの球体で覆った「PixCell」シリーズで知られる現代美術家、名和晃平のかなり珍しい「写真展」である。名和は彫刻やインスタレーション作品に移行する直前の京都市立芸術大学在学中に、「下宿にあった中古カメラ」で、街のスナップショットを撮影し始めた。今回は「実家の段ボール箱」に放り込んだまま、20年以上そのままになっていたという写真群から、カラー20点、モノクローム5点をキャビネサイズほどに引き伸ばして展示している。

上手なスナップショットといえるだろう。現代美術作家が陥りがちなコンセプチュアリズムや極端な画像処理などには目もくれず、むしろ淡々と「興味の向くまま撮り溜め」ているのが逆に面白い。むろん街を彷徨いながら、被写体を画面に的確に配置し、物質性よりもむしろ空気感を捉える力は際立っている。名和の作品は、どちらかといえばモノトーンのものが多いのだが、カラー写真の色味の出し方に精妙なセンスを発揮しているのも興味深かった。

©Kohei Nawa / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film and SCAI THE BATHHOUSE

©Kohei Nawa / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film and SCAI THE BATHHOUSE

今回の展示は、蔵出しの仕事のお披露目といった側面が強かった。だが、名和がいま再び写真に関心を持ち出しているという話を聞いて期待がふくらんだ。それがどんなものになるのかはわからないが、本格的な写真作品として成立してくるといいと思う。そうなると、この「Wandering」も、また違った見え方をしてくるのではないだろうか。

Kohei Nawa “Wandering”, installation view at Taka Ishii Gallery Photography / Film, Jun 5-Jul 3, 2021.

Photo: Kenji Takahashi / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film

2021/06/04(金)(内覧会)(飯沢耕太郎)

牛腸茂雄 写真展 「SELF AND OTHERS〈失われた瞬間の探求、来たるべき瞬間の予兆〉」

会期:2021/04/29~2021/06/02

BOOKS f3[新潟県]

牛腸茂雄が1983年に亡くなってからもう40年近いのだが、彼の仕事への関心は若い世代にも持続している。新潟市で写真集書店BOOKS f3を運営する小倉快子もそのひとりで、今回、長年あたためていた「牛腸茂雄展」を実現した。

展示の中心になっているのは、牛腸の桑沢デザイン研究所リビングデザイン研究科写真専攻の同級生、三浦和人がプリントした「SELF AND OTHERS」のモダン・プリント15点だが、むしろ小倉が新潟県加茂市の牛腸の実家を訪ねて借りてきたという、周辺資料が興味深かった。使用していたカメラ(ミノルタオートコード、キヤノネットQL−25、キヤノンAE−1)、生前の展覧会のDM、写真集『SELF AND OTHERS』(白亜館、1977)の台割表、印刷用の青焼、桑沢デザイン研究所の卒業記念展カタログなどもある。自筆のノートには子供の頃の顔写真が貼られ、几帳面な字で、「あの しじまの広がりの中で/脈打つものは/波が蹴散らす火花の音か?」という詩の一説が記されている。生前、牛腸が好んで読んでいた、みすず書房の心理学関係の書籍も棚におさめられていた。これらの資料と写真とを照らし合わせることで、あらためて牛腸にとっての「失われた瞬間」「来たるべき瞬間」を探り当てる、とても実りの多い時間を過ごすことができた。

新潟市美術館、三鷹市美術ギャラリー、山形美術館で、回顧展「牛腸茂雄 1946−1983」が開催されたのが2004年なので、その後の調査・研究の成果も含めて、そろそろ彼の新たな像を作り上げていくべき時期に来ている。ぜひどこかの美術館で、大規模展の企画を進めてほしいものだ。

2021/06/02(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)