artscapeレビュー

2019年09月15日号のレビュー/プレビュー

みんなのレオ・レオーニ展

会期:2019/07/13~2019/09/29

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

レオ・レオーニの絵本を初めて読んだのは、もう何十年も前のこと。それは『あおくんときいろちゃん』だった。主人公は人でも動物でもない、絵具でちょんと塗っただけの青と黄の塊で、仲良しの二人(二つ?)が重なり合って緑になるという抽象絵画のような展開に、鮮烈な印象を受けたことを覚えている。レオーニがかつてグラフィックデザイナーとして活躍していたという経歴にも納得した。この絵本が生まれた経緯については、幼い孫たちにせがまれ、レオーニが即興でつくったものが原案になったと伝えられている。

本展を観て、実は同書にはもうひとつの逸話があったことを知り、レオーニの生き様を改めて噛みしめた。レオーニはオランダで生まれ育ち、15歳のときに一家でイタリアに移住。成人後、グラフィックデザイナーとして活躍するも、第二次世界大戦中、自身がユダヤ系の血筋を引くことから米国に亡命し、35歳で米国国籍を取得した。米国移住後、レオーニは画家やアートディレクターとして活躍。そして48歳のときにブリュッセル万国博覧会で米国の特設パビリオンの企画制作を任される。しかしこれが人種差別などの問題を取り扱ったパビリオンだったことから、政治的弾圧を受け、途中で閉鎖されてしまう。この翌年に描かれたのが『あおくんときいろちゃん』で、物語中にさまざまな色の子どもたちが仲良く遊ぶシーンを描くことで、レオーニは暗に人種差別に対して異を唱えたのではないかというのだ。同書にそんな深いメッセージが込められていたとは。

それだけではない。本展で紹介された絵本を何冊も読むにつれ、レオーニはメッセージ性の強い絵本を数多く発表していたことに気づかされた。社会におけるアートの役割や自分らしくあることの重要性、平和への希求などを、子どもの視点に立って優しく語りかける。美しい絵とともに。

「フレデリック」1967 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

「フレデリック」1967 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

Frederick ⓒ1967, renewed 1995 by Leo Lionni / Pantheon

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

「あいうえおのき」1968 水彩、紙 51×63.6cm

「あいうえおのき」1968 水彩、紙 51×63.6cm

The Alphabet Tree ⓒ1968, renewed 1996 by Leo Lionni / Pantheon

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

晩年になるにつれ、レオーニがグラフィックデザイナーから絵本作家へと軸足を移したのにも理由があった。結局、グラフィックデザイナーは行政や企業などから依頼を受けて、それに応える仕事である。ブリュッセル万国博覧会のときのように、政治的理由に振り回されることもあれば、思想的圧力を受けることもある。制約も大きい。それより絵本という小さな媒体のなかで、自身の思考を表現する方が良いという判断に至ったのだ。20世紀の激動の時代を生き抜いたことも影響しているだろうが、デザイナーとアーティストの何か決定的な違いを突きつけられたような気がした。いまの時代であれば、デザイナーはもう少し生きやすいだろうか。ともあれ、レオーニの絵本をもっとたくさん読みたくなった。

「コーネリアス」1983 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

「コーネリアス」1983 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

Cornelius ⓒ1983 by Leo Lionni / Pantheon

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

公式サイト:https://www.asahi.com/event/leolionni/

2019/07/28(杉江あこ)

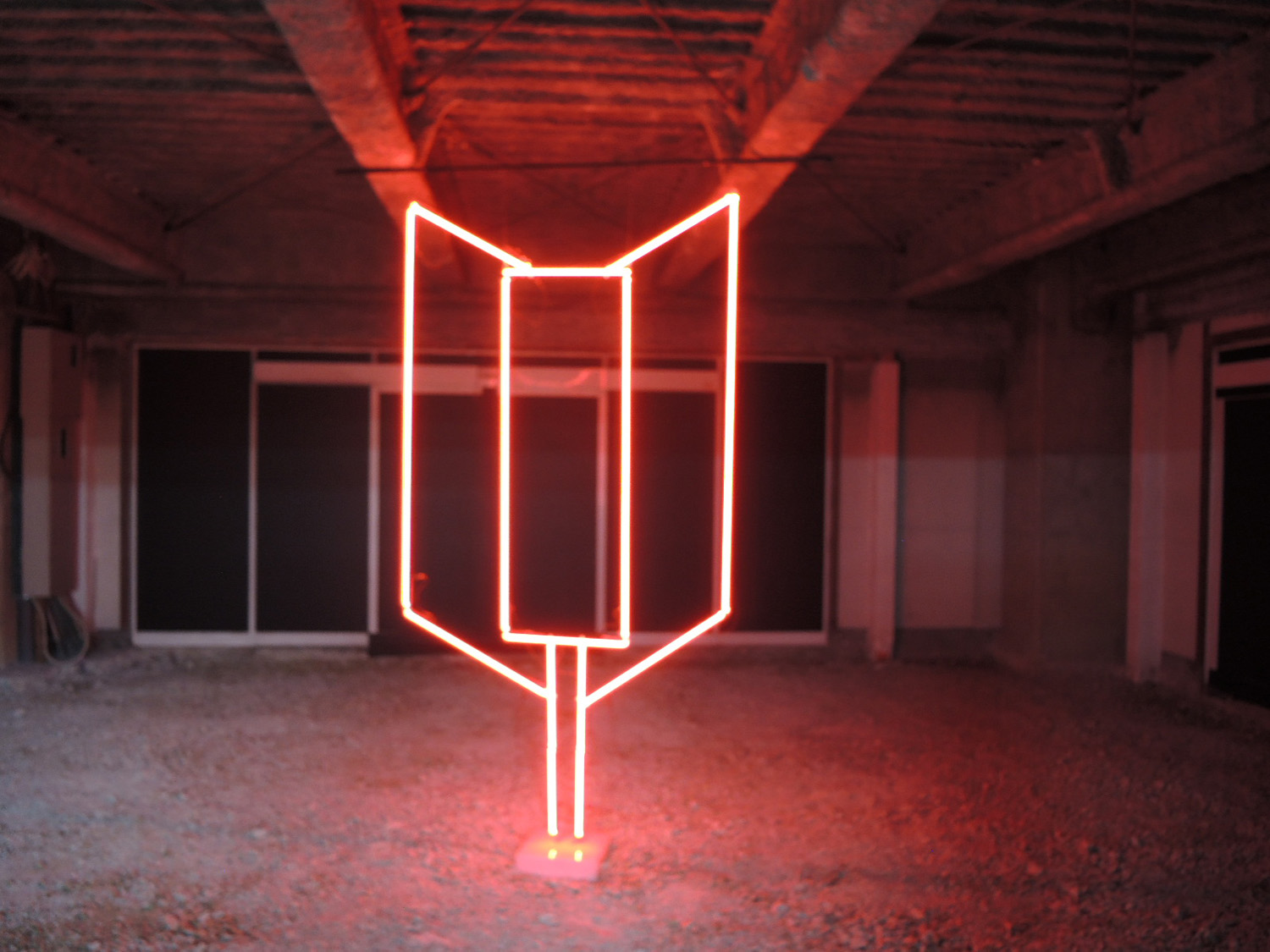

井上裕加里「線が引かれたあと」

会期:2019/07/27~2019/08/04

KUNST ARZT[京都府]

東アジアの近現代史、出身地の広島への原爆投下、それらをめぐる歴史認識のズレや境界線の存在について作品化してきた井上裕加里。本展は、「線」すなわち第二次世界大戦後に引き直された「国境線」によって分断された日韓の女性たちに焦点を当てた2つの作品をメインに構成されている。

《marginal woman─境界人─》では、戦時中に故郷を離れ、70年以上を異国の地で暮らす女性たちが、自らの半生や故郷への想いを詩や歌に託して語る。被写体となったのは、戦前に朝鮮人男性と結婚して朝鮮半島へ渡った日本人女性たちが暮らす「慶州ナザレ園」と、在日コリアンの高齢者が入所する京都の福祉施設「故郷の家」の入所者である。2面の映像の片面に映る海は、日本(舞鶴)から見た視点と韓国(釜山)から見た視点をオーバーラップさせたものだ。また、韓国にある日本人共同墓地や防空壕のショットも挿入される。

会場風景

一方、《幾度も滅せられる人々》は、戦時中に広島で被爆した在韓被爆者のポートレートに感光塗料を塗り、太陽光に当てることで黒く変色させていく作品。「太陽の光による感光」は「原爆の熱線」をパラレルに想起させ、黒い染みが滴ったように変色していく過程は「黒い雨」を連想させるなど、肉体への物理的暴力を示唆する。また、ポートレートが黒く塗りつぶされていく様は、韓国国内では差別から「沈黙」を余儀なくされ、終戦後の日本国籍消失とともに日本政府に被爆者として認定されず、救済措置から排除され、不可視化された事態をメタフォリカルに示す。

会場風景

日本から朝鮮半島へ、反対に朝鮮半島から日本へ。2作品は、その対称性とともに、植民地支配と地続きの女性たちの生、(とりわけ結婚や出産といった契機により)女性が受けた苦痛に焦点を当てている。だが両者のあいだには、「国境」「国籍」「民族」といった「線」だけでなく、「ドキュメンタリー」と「作家の介入的表現」をめぐるせめぎ合いが噴出しているのではないか。被写体の女性たちの声や関連風景を淡々と捉える《marginal woman─境界人─》に対して、《幾度も滅せられる人々》は、より作家の介入度が高い。後者は、「太陽光による感光でポートレートが黒く変色していく」仕掛けにより、物理的/政治的暴力が多重化された事態へと連想させる働きを持つが、「表象の操作により、同じ暴力をメタフォリカルに反復してしまう」というジレンマに陥ってもいる。(可視化されにくい)暴力への想起と、「暴力への言及それ自体が暴力を反復してしまう」パラドキシカルな構造への批判的想像力を同時に持つこと。今要請されているのは、そうした困難だが必須の態度である。

会場風景

関連レビュー

井上裕加里展|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年04月15日号)

2019/07/28(日)(高嶋慈)

藤井素彦のレクチャー「自己疎外キュレーション」

会期:2019/07/29

東北大学[宮城県]

学芸員の藤井素彦氏を東北大学に招いて、展示に関するレクチャーをしていただいた。現在、日本各地をまわっている「インポッシブル・アーキテクチャー」展において、彼は新潟市美術館の担当者だが、4月から7月に開催された巡回展の不規則な展示空間が大変に興味深かったからである。例えば、ダニエル・リベスキンドの展示では、脱構築主義のデザインを意識し、仮設壁をズラして配置して、ドローイングのパネルが壁から少しはみ出ていた。また未使用の仮設壁をあえて収納しなかったり、置き場がない輸送用のクレートを「旅する建築たち」と題し、やはり会場でむき出しにすることで、美術館という建築も見世物になっていた。他にも什器や椅子を斜めに配置するなど、不穏な事態が起きていた(ほとんどの来場者は気づいていなかったが)。

「インポッシブル・アーキテクチャー」展におけるダニエル・リベスキンドの展示風景

「インポッシブル・アーキテクチャー」展における「収納しない仮設壁」の例

さて、レクチャーのタイトルは「自己疎外キュレーション」であり、目黒雅叙園、高岡市の美術館と博物館、新潟の職場で、これまでにどのようなユニークな展示を試みたかを藤井氏に語っていただいた。そしてぎりぎりの条件を逆手にとって、展示そのものへの批評性をもつ企画の数々に感心させられた。驚くべき低予算で実現した「〈正・誤・表〉美術館とそのコレクションをめぐるプログラム」展(2018)は、単なるコレクションの蔵出しではなく、各作品が何度、過去に展示で使われたかを同時に明示し、絵画の設置も壁に立てかけるなど、美術館の制度を問うている。

ほかにも、日本画の展示であえてキャプションをつけない(が、「作家へのリスペクトが足りない」と指摘され、次の展示では大きな文字で、すべての作家名の後に「〜先生」を足す)、作品名がないものに複数のタイトルをつけてみる、普通の携帯電話を展示ケースに入れてみる、わざとキャプションを間違えるなど、数々の実験が行なわれていた。また高岡市博物館では、文書整理に集中し、展覧会には消極的な施設だったので、桜の時期に屋上を開放し、周囲の環境を見せる企画を提案し、年間入場者数を超える大ヒットになったという。いずれも限られた予算、人手、時間がない状況で、いかに工夫するか、という原則から導かれたものである。

藤井素彦氏が手がけたユニークな展示の実例(その1)

中途半端に壁を立て、隙間があったり、背後の空の展示ケースが見える

藤井素彦氏が手がけたユニークな展示の実例(その2)

「旅する建築たち」の看板を立て、輸送用のクレートを置く

藤井素彦氏が手がけたユニークな展示の実例(その3)

石上純也と会田誠/山口晃の展示のあいだにも「旅する建築たち」が無造作に置かれている

2019/07/29(月)(五十嵐太郎)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(内覧会)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほかほか[愛知県]

「あいちトリエンナーレ2019」の内覧会を訪れ、豊田市以外の会場を駆け足でまわった。津田大介芸術監督とアドバイザーの東浩紀による「情の時代」というテーマを反映し、移民、難民、戦争、記憶、家族、アイデンティティなど、現代社会の諸問題をジャーナリスティックに扱う明快な作品が多い。国際展にふさわしい統一感をもつ内容であり、全体としてのクオリティも総じて高い。練られたコンセプトをもたず、類似した芸術祭が日本国内で乱立するなか、これは高く評価すべき芸術祭だろう。

長者町の代わりに、新しい街なかの会場となった円頓寺・四間道のエリアもよい感じである(暑い夏だと、アーケードはありがたい)。円頓寺では、性別を変えた人たちが名前を叫ぶ映像を制作したキュンチョメ、ある子供の死亡事故をめぐる弓指寛治の作品が印象的だった。また四間道では、津田道子と岩崎貴宏が伊藤家住宅に空間的に介入していた。オープニングは市内のホテルで開催され、大勢の来場者で賑わい、その後も津田監督が自らDJを行なう二次会で盛り上がっていた。パフォーミング・アーツと違い、展覧会は初日を無事に迎えることができれば、最大の関門は突破したも同然である。だが、そのとき、すでにTwitter上では、「表現の不自由展・その後」に対する激しい批判が続々と書き込まれ、ネット民による政治家やインフルエンサーへの告げ口が始まっていた。

キュンチョメ《声枯れるまで》

弓指寛治「輝けるこども」より

津田道子《あなたは、その後彼らに会いに向こうに行っていたでしょう。》

伊藤家住宅にて展示

岩崎貴宏《町蔵》。伊藤家住宅にて展示

今回のトリエンナーレは、事前に男女の参加を同數にするというジェンダー平等の枠組が話題になっていたが、実際に展示が始まると、本人の身体性を前面に出さない限り、作家の性別はあまり気にならない。むしろ、セキュリティなどの理由から、ぎりぎりまで広報を控えていた「表現の不自由展・その後」が、今後は社会に強烈なインパクトを与えるだろうことが、内覧会によって明らかになっていた。実際、筆者がこの部屋に入ったとき、すでに韓国のメディアが取材していたほか、内覧会の途中で、顔見知りの新聞記者から「少女像の展示をどう思うか?」といきなり質問され(その時点で筆者はまだ見ていなかった)、注目度の高さを感じた。しかし、その後に起きた出来事は、はるかに予想を超えていた。

「表現の不自由展・その後」の出品作のひとつ、《平和の少女像》をプレスが取材しているところ

「表現の不自由展・その後」の展示風景については、各種SNSへの写真・動画の投稿を禁止するという炎上対策が取られていた

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/07/31(水)(五十嵐太郎)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(初日)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]

今回、名古屋で泊まったホテルは、エレベータが止まるたびに、各フロアで派手なコスプレをした外国人が次々と入ってきた。彼らはロビーで集合し、バスに乗って出発していたが、愛知芸術文化センターや隣接するオアシス21でも数多く目撃した。現代アートとコスプレが混在する、なんともカオティックな風景が出現したのは、「あいちトリエンナーレ」のスタートが、ちょうど「世界コスプレサミット2019」の期間と重なっているからだ。

トリエンナーレの初日は、豊田市のエリアをまわった。名古屋市のエリアは、映像などのインストールしやすいものが多い印象だったが、建築的、もしくは空間的な作品はこちらに集中している。特に高嶺格によるプールの床を剥がして、垂直に立てたインスタレーションは、将来、坂茂による豊田市博物館が建設される予定の場所だが、なるべく長く残して欲しい大作だ(なお、運動場に唐突に設置されていた鳥居は、彼の作品ではなく、夏祭りのためらしい)。豊田市のエリアでは、レニエール・レイバ・ノボ、小田原のどか、タリン・サイモンなど、戦争・権力・モニュメントを考えさせる作品が興味深い。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しもその色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》展示風景

小田原のどか《↓ (1946-1948) 》

小田原のどか《↓ (1923−1951) 》

そしてトリエンナーレの批判にいそしみ、ネットで騒ぐ人たちが好きな特攻隊をとりあげ、歴史・哲学的な考察を加えて、彼らが出陣前に過ごした喜楽亭の日本家屋の構造を生かしたダイナミックな映像インスタレーションのホー・ツーニェンも力作である。なお、豊田市美術館では、東京で見逃したクリムトの展覧会も観ることができた。ファンが多い画家なので、トリエンナーレよりも客の入りがよいのはさすがだった。

ホー・ツーニェン《旅館アポリア》

名古屋に戻り、長者町にて「ART FARMing(アート・ファーミング)」展を独自に開催している綿覚ビルを見学してから、二度目の愛知芸術文化センターで、緊張感が強くなった「表現の不自由展・その後」にもう一度、足を運ぶ。そして夕刻に行われた高山明のレクチャー・パフォーマンス「パブリック・スピーチ・プロジェクト」は、岡倉天心らの大アジア主義を再読し、その簡単な批判ではなく、可能性と限界を検証する試みだった。その手がかりとして、ワーグナー/ヒトラー的なスペクタクルに抗したブレヒト的なズラしの手法やギリシア時代の街が見える屋外劇場のシステムを召喚しつつ、アジアの四都市(名古屋、マニラ、台北、ソウル)をつなぎ多言語のヒップホップ・パーティを10月に開催するという。作家たちの企ては、まさにトリエンナーレをめぐって日本で起きつつあるネガティヴな状況に対するポジティヴな回答になっている。

「ART FARMing」展が開催されていた綿覚ビル

展覧会の初日からネットなどから情報を得た政治家が、不自由展に対する抑圧的な発言を開始し、まさに「情の時代」を証明する状況が初日から起きていた。このときは、英語タイトルに掲げた言葉「Taming Y/Our Passion」、すなわち、「われわれ/あなたたちの感情を飼いならす」ことを期待していた。しかし、筆者にとって「表現の不自由展・その後」は、この日が見納めとなった。(9月8日現在。ただし、同展が会期中に再開されることを強く望む)

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/01(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)