artscapeレビュー

2019年09月15日号のレビュー/プレビュー

主戦場

慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画で、日系米国人のミキ・デザキ監督はこれがデビュー作となる。日韓米の3ヵ国にまたがる論客が、歴史修正主義者・保守主義者・ナショナリストの右派とリベラルの左派に分かれ、「20万人」という数字の根拠、「強制連行」「性奴隷」という言葉の妥当性、歴史教育のあり方などの論点をめぐり、主張や反証の応酬を繰り広げる。インタビュイーは約30人にのぼるが、論点の交通整理と映像編集の巧みさにより、両陣営が一堂に会する架空の討論会の聴衆として、白熱する論戦を目撃しているようなスリリングな知的興奮を味わう。

強く心に残る言葉がいくつも登場する。「慰安婦を表現した少女像の前に韓国国旗を持ってきた人がいたら、『国旗ではなく、運動のシンボルの蝶の旗を持ってきて』と言う。国と国の問題ではなく、人権と人権の問題だから」と語るユン・ミヒャン(韓国挺身隊問題対策協議会)。「沖縄のように信頼性の高い数字が出る場所以外は、検証のしようがないため、数という形では出さない」と言う渡辺美奈(アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」事務局長)。数字のインパクトや「分かりやすさ」が、意図に反して利用されてきたことへの警戒が滲む。「櫻井よしこの後継者」と言われた、元修正主義者の日砂恵ケネディは「ナショナリストには事実を認めてほしい。敵がいなくなって、自由になれた」と明かす。いずれも女性たちの言葉だ。

とりわけ後半から終盤にかけて、ナショナリストや修正主義者の詭弁に対して、左派・リベラルの陣営が冷静に検証し、論拠を一つひとつ切り崩し、背後に根づくレイシズムと女性差別を暴いていく展開はスリリングで爽快感さえ覚える。

「重い」テーマのはずなのに、見終えた後のこの軽やかな爽快さはなぜだろう。それは、(この映画の特徴/戦略のひとつでもあるのだが)あえて元慰安婦の証言を(ラストシーン以外)使用せず、人権と尊厳を蹂躙された生々しい傷と苦渋に満ちた言葉が出てこないことも起因する。だが、この意図的な「証言の封印」は、(修正主義者が言うように)「彼女たちの証言が二転三転し、信憑性に欠ける」からでは決してない。そうではなく、「言語化できないこと」「語りようのない苦痛」「共有不可能性」がまさにトラウマ体験の本質をなすことへの示唆もあるのではないか。

したがって本作における「当事者の証言の欠如」は、「歴史の空白地帯」ではなく、「空白でしか指し示しえない暴力の痕跡」こそを指し示す。そして、その深く穿たれた空洞を言葉で充填する代わりに、「慰安婦」という主題の周囲を旋回しながら、「レイシズムと女性差別とナショナリズム、そして植民地期の暴力の忘却」という日本の病巣の深淵を暴き出す。

公式サイト:http://shusenjo.jp

関連レビュー

主戦場|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2019年07月15日号)

2019/08/01(木)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ミロ・ラウ(IIPM)+CAMPO『5つのやさしい小品』

会期:2019/08/02~2019/08/04

愛知県芸術劇場小ホール[愛知県]

「あいちトリエンナーレ2019」パフォーミングアーツ・プログラム。ミロ・ラウは、演出家、劇作家、映画監督、ジャーナリストなど多面的に活動し、現実に起きた事件や歴史的事象について記録や証言の丹念なリサーチを元に演劇作品として再構築している。ベルギーの劇場CAMPOより招聘され、地元の子供たちと創作した本作は、2016年の初演以来、各地の演劇祭で受賞を重ねてきた。「90年代にベルギーで起きた連続少女監禁殺人事件を題材とし、子供たちが演じる」と聞くとショッキングだが、「大人(演出家)から子供(俳優)への演技指導」という枠組みを通して、演出家から俳優に対する権力性や倫理性をあぶり出し、加害者デュトルーと被害者少女の関係に重ね合わせ、大人の振る舞いやルールの「模倣」「服従」を演技論へとパラフレーズさせるなど、メタ演劇論として極めて知的に構成されている。また、「性的虐待」「大人による教育と服従」「演出家の権力性」といった本作に書き込まれた複数の暴力性は、ベルギーの旧植民地コンゴの独立問題や観客自身についても触れることで、さらに何重にも多層化されて提示される。

「5つの」とタイトルにあるように、本作は5章で構成され、「加害者デュトルーの父親」「事件現場の検証」「監禁状態の少女」「被害者少女の両親」「犠牲者の葬儀」の再現場面や独白が、それぞれの「役」を担当した子供たちによって順番に演じられていく。秀逸なのが、冒頭に用意された「オーディション」の再現シーンだ。名前、年齢、特技、好きなものといった自己紹介を兼ねるとともに、「演出家」役の中年男性が投げかける問い──「なぜ演じたいと思うのか」「演じるのが一番難しい役とは」「死や他人の感情について想像できるか」「内面は必要か」「フリであれば、どんな行為でもできるか」「舞台と映像の違いとは」──は、メタ演劇論として機能する。また、本作はビデオカメラの使い方も周到に計算されており、子供たちの頭上のスクリーンに大写しされる「演出家」は、「子供たちを見守る保護者」であるとともに「絶対的な権力を行使する演出家」を体現し、「全能の父」の矛盾した二面性そのものを映し出す(後述するが、この装置は「演出家」=「加害者デュトルー」の二重写しや代替としても機能する)。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

この「オーディション」で交わされるやり取りは、単なる導入に留まらず、その後の「再現シーン」における「配役」の選択の必然性や政治性にじわじわと効いてくる。例えば、「出生時に肺炎にかかり、咳が止まらなかった」と言う少年は、「デュトルーの老いた父親」役を渡され、植民地コンゴで育ったデュトルーの生い立ちや悔恨を語るなかに、「老人らしい咳」の演技を期待される。また、元イギリス植民地であるスリランカ出身の少女が、コンゴの独立運動家の役を演じるシーンでは、俳優自身のアイデンティティと配役との近似性やギャップはより複雑であり、「旧植民地出身者」「人種」「ジェンダー」といった複数の差異とポリティクスが絡み合う。

一方、「僕は人前で泣かない」と言った少年は、殺害された少女の父親役を演じることになる。娘が行方不明になった日の出来事、進展しない警察の捜査、独自に目撃情報や証言を調べた活動、そして死体が見つかったという警察の電話を受け取った夜……。感情を抑えた独白のなかに、「泣いて」という演出家からの要求が課される。演技の素人である彼は「泣けない」のだが、演出家はメンソール入りクリームを目の下に塗るよう指示し、生理的反応によって流れた「涙」を、ビデオカメラは執拗にアップで映し出す。その「涙」が「内面の感情(への共感や同一化)」ではないにもかかわらず、痛ましさを超えた残酷さを覚えるのは、「演出家の過酷な要求」と「ビデオカメラの舐めるような視線(それは観客の「見たい」という欲望の代替装置でもある)」にただ耐え続ける彼の姿を目の当たりにし、自分の望む「人形のように」振る舞ってほしいという演出家/加害者デュトルーの欲望が自分自身の内にもあることを突きつけられるからだ。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

このように、ビデオカメラのライブ中継とスクリーンの映像は、本作において極めて戦略的に機能する。それぞれの「再現シーン」では前半に、「大人の俳優による演技」の映像がお手本のように頭上に流れ、子供たちはそれをコピーのコピーとして模倣する。ここでは、模倣としての演技が、大人の振る舞いやルールの「模倣」による学習と二重化され、その一方的な服従関係が示唆される。とりわけ震撼させるのが、地下に監禁された少女が両親に語りかける独白シーンだ。しぶる少女に、「服を脱いで」と何度も要求する演出家。ここで、「子供たちが演じる役」に「加害者デュトルー」がいない理由が明らかになる。少女の語る性的虐待や絶望的な状況に加え、「演出家/デュトルー」の境界が瓦解し、両者が二重写しになっていくことが、見る者を真に戦慄させるのだ。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

こうした子供たちの演技場面が、「映画の撮影」を模してなされるのも本作の仕掛けのひとつだ。シーンの前には毎回カチンコが鳴らされ、役を演じていない子は集音マイクを担当し、「演技」は「モノクロの映像」に変換されてスクリーンにライブ中継される。それは、演劇/映画の境界を融解させつつ、一方的で窃視的な欲望の存在、「フレーム」に切り取られた枠内を見ること、舞台上の生身の(子供の)身体/モノクロの映像(代理表象)が同時にあること、つまり演劇とは常に二重化の眼差しであることを提示する。 演出家-俳優、大人-子供、加害者-被害者、宗主国-植民地、そして観客-俳優への権力関係や暴力性を何重にも多重化させ、現実の事件や政治と(舞台)表象、双方への鋭い告発を投げかける本作。だが、全体としてはユーモアと子供たちへの温かい眼差しに満ち、何より舞台上の子供たちの屈託のなさに救われた。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連レビュー

ミロ・ラウ『コンゴ裁判』|山﨑健太:artscapeレビュー(2019年06月15日号)

2019/08/03(土)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマ+エンクナップグループ『幸福の追求』

会期:2019/08/03~2019/08/04

名古屋市芸術創造センター[愛知県]

「あいちトリエンナーレ2019」パフォーミングアーツ・プログラム。「ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマ」は、ニューヨークを拠点にパヴォル・リシュカとケリー・カッパーが主宰するユニット。本作では、スロベニアのダンスカンパニー「エンクナップグループ」とコラボレーションした。同日に鑑賞したミロ・ラウ(IIPM) + CAMPO『5つのやさしい小品』と同様、演劇と現実社会双方へのメタ的視線が主軸を貫くが、ミロ・ラウ作品とは対照的に、荒唐無稽でブラックな笑いに満ちており、「アート」と「アメリカ」両者に対する壮大な自虐ギャグが展開される。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

本作は二部構成からなり、前半では、アメリカ合衆国の建国理念のひとつ「幸福の追求(権)」について、西部劇に扮したダンサーたちが仰々しい文語調の台詞で語り続ける。だが、彼らが順々に語る「幸福」「理想」は他者の排除や暴力の連鎖と表裏一体であり、モノローグの終わりは常に、早撃ちの銃の応戦とパンチの応酬がお約束のように繰り広げられる。「振付」として構成されたダンサーたちの身体運動の滑らかさと形式性の上に、銃声と殴打の「効果音」が薄っぺらく響き、バカバカしい笑いを誘う。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

一方、後半では、「酒場の主人」役だった男性が「ある舞踊団の団長」に転じて延々とモノローグを語り続け、他のダンサーたちは「団員」を無言でマイム的に演じる。世界ツアーで成功を収め、各地のフェスティバルで受賞を重ね、名声を確立したカンパニーは次に何をすべきなのか? この自問に対し、誇大妄想とヒロイックな使命感に駆り立てられた団長は、NATO軍が空爆を続けるバグダッドに赴き、戦地での公演を目指す。「バグダッドは俺たちを必要としている。全世界はバグダッドを必要としている。故に、全世界は俺たちを必要としている」という破綻した三段論法が彼の誇大妄想と使命感を支えている。だが、爆撃音のなかをクレーターだらけの道を進む彼らが目にするのは、NATO軍とイラク軍、両陣営の兵士ともに「レッドブル」でエネルギーと士気をチャージする中毒者となっており、戦場さえもグローバル企業に支配されている悲喜劇的状況だ。団長と団員たちもまた、「レッドブル」をあおって自らを鼓舞し、弾丸の飛び交うなかで決死の公演を行なうが、会場が爆破され、無人のドローン軍団に追撃され、団員たちは手足を失い、瀕死の重傷を負い、舞踊団は事実上解散となる。この顛末が、コントのような乾いた笑いとともに演じられる。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

アートは自己陶酔にすぎないという冷めた認識と、だからこそ「社会の役に立ち、社会のために存在している」使命感や不安衝動に駆り立てられる彼の姿は、歪んだ自己像のカリカチュアだ。現地住民の支援でも社会政治的問題の作品化でもなく、戦地に赴くのは自らの存在証明のため。膨れ上がるエゴとその悲惨な末路には、だが、さらに痛烈なオチが待っている。アートとは、世界の悲劇(の搾取)だけでなく、自らの悲劇的経験や受けた傷さえも「作品化」して「グローバルなアート市場の商品として売り込む」悪どい商売である、というオチだ。「正義」を掲げる戦争も「正しさ」を標榜するアートも、資本主義には勝てないという悲劇が、ダンサーの鍛錬された身体を駆使したドタバタにより、喜劇へと転化されて差し出される。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連記事

ミロ・ラウ(IIPM) + CAMPO『5つのやさしい小品』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

2019/08/03(土)(高嶋慈)

虫展 ─デザインのお手本─

会期:2019/07/19~2019/11/04

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

かつて人類は鳥を手本に飛行機を発明したように、生物をデザインの手本とすることは古今東西行なわれてきた。したがって、本展の副題「デザインのお手本」には非常に納得する。また展覧会ディレクターを務めた佐藤卓が、メッセージのなかで「いつの間にか、都会には虫がいてはいけないことになっている」と警笛を鳴らした点についても、よくわかる。こうした現代社会の矛盾を、佐藤はつねに鋭く指摘するからだ。確かに、私自身を振り返ってもそうだ。例えば野山や田畑など自然が豊かな場所では、虫が当たり前のように生息していることを認識できるが、土が極端に少なくなる都会やましてや屋内では、虫がいることに強い抵抗感を覚えてしまう。言わずもがな、私は虫が苦手である。もしかすると苦手になった原因も、虫にあまり触れずに生活してきたからなのかもしれない。

そんな思いで鑑賞した本展だったが、さすがというべきか、面白かった。参加クリエイターは建築家の隈研吾をはじめ、第一線で活躍するデザイナーが多く、彼らは決して虫好きというわけではないだろうが、それぞれの解釈がユニークだったからだ。TAKT PROJECTの吉泉聡の《アメンボドーム》は、表面張力を利用した水面に静かに浮かぶドームで、アメンボの構造にヒントを得た作品だった。また鈴木啓太の《道具の標本箱》は、人間が開発した道具と、虫が進化させた身体の部位とを比較した、興味深い内容だった。圧巻は、小檜山賢二の写真シリーズ「トビケラの巣」である。落ち葉や枝、小石などでつくられたトビケラの水中の巣を凛と美しく伝えていた。総じて、大人が夏休みの自由研究に真剣に取り組んだらこうなったという印象を受けた。

会場風景(ギャラリー2)[撮影:淺川 敏]

会場風景(ギャラリー2)[撮影:淺川 敏]

小檜山賢二「トビケラの巣」

小檜山賢二「トビケラの巣」

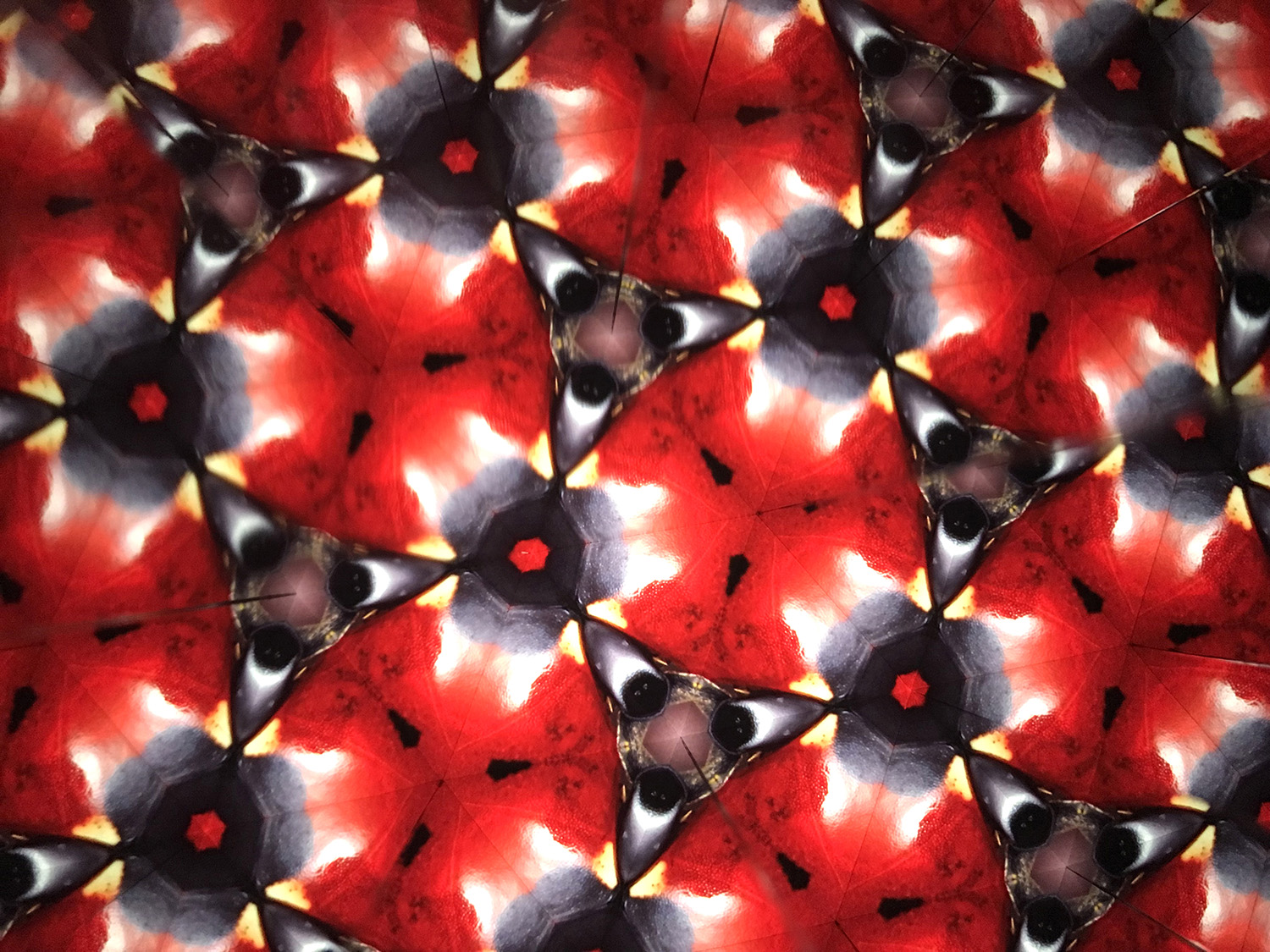

虫が苦手な私でも嫌悪感を示すような作品はひとつもない。「いつの間にか、都会には虫がいてはいけないことになっている」と警笛を鳴らしつつも、おそらくこの点には注意深く配慮したのだろう。ただひとつだけ、人間の感覚を微妙に突いてくる作品があった。パーフェクトロンの《キレイとゾゾゾの覗き穴》である。筒の中を覗いて回すと、万華鏡の仕組みで、次から次へと幻想的な画像が展開される。しかしそれは虫の部位をコラージュした画像なのだ。まさに私のなかで「キレイ」と「ゾゾゾ」の感覚が行ったり来たりし、この何とも言えない刺激が後に引いた。虫を美と見るか、醜と見るか。その価値基準は人それぞれであるし、また紙一重でもあるということを思い知らされた。

パーフェクトロン《キレイとゾゾゾの覗き穴》

パーフェクトロン《キレイとゾゾゾの覗き穴》

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/insects/

2019/08/04(杉江あこ)

マイセン動物園展

会期:2019/07/06~2019/09/23

パナソニック汐留美術館[東京都]

マイセンといえば、欧州で初めて磁器を焼いた窯として知られる。17世紀当時、欧州では中国の景徳鎮や日本の伊万里が大流行。なかでもドイツのザクセン選帝侯アウグスト強王は屈指の収集家で、あの白く、薄く、硬く、艶やかな磁器を自ら治める領内でなんとか焼けないかと躍起になり、錬金術師のヨハン・フリードリッヒ・ベットガーを監禁し、磁器製造を命じた。およそ8年かけてベットガーは硬質磁器の焼成に成功。アウグスト強王は外部に製造技術が漏れることを懸念し、1710年にマイセン地区のアルブレヒト城内に磁器製作所を設立した。これがマイセンの始まりである。

当初、マイセンでは中国の染付や日本の柿右衛門様式の絵を真似して描いていたが、1731年にヨハン・ヨアヒム・ケンドラーを成型師として招き入れると、彫像をたくさん製造するようになった。本展はなかでも動物彫像にスポットを当てた展覧会である。「動物園展」と題したのは大げさでも何でもなく、当時、アウグスト強王はドレスデンに建てたツヴィンガー宮殿の「日本宮殿」に、莫大な日本の磁器コレクションを収蔵すると同時に、100体以上の動物彫像を焼かせて飾ったという。宮殿に磁器の動物園をつくろうとしたのだ。磁器で何でもつくれると夢見た、アウグスト強王のある種のロマンを見るようである。

どこの国でも、こうした時の権力者によって、産業は守られ発展する。現に彫像づくりによって、マイセンは製造技術が飛躍的に上がった。本展では《猿の楽団》をはじめ、神話や寓話をモチーフにした美術工芸品、器の装飾として取り入れられた鳥や虫、さらにアール・ヌーヴォー様式の動物彫像、アール・デコ様式の動物彫像が展示されている。その動物たちの隆々とした姿形や、生き生きとした表情の見事なこと。日本でも磁器で壺などの美術工芸品をつくることはあるが、装飾は絵付けや釉薬の工夫に留まり、あくまで壺という用途を成す形態を崩すことはない。しかし欧州では磁器で器もつくるが、絵画や彫刻に並ぶファインアートとしての彫像にも積極的に取り組む傾向がある。そこが大きな違いだろう。欧州の名窯の歴史を、動物彫像を通して知れる貴重な機会である。

《猿の楽団》ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー、ペーター・ライニッケ 1820~1920頃 個人蔵

《猿の楽団》ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー、ペーター・ライニッケ 1820~1920頃 個人蔵

《二匹のフレンチブルドッグ》エーリッヒ・オスカー・ヘーゼル 1924~1934年頃 J’s collection

《二匹のフレンチブルドッグ》エーリッヒ・オスカー・ヘーゼル 1924~1934年頃 J’s collection

《カワウソ》マックス・エッサー 1927 個人蔵

《カワウソ》マックス・エッサー 1927 個人蔵

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/19/190706/

2019/08/04(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)