フォーカス

バックナンバー

「正義」という思考停止を越えて

[2019年11月15日号(千房けん輔)]

あいちトリエンナーレ2019(以下、あいトリ)の参加作家であるexonemoは、1996年、インターネットが普及し始めた頃に、ネットアートの分野で活動を開始。その後もネットと現実世界の境界をテーマにするような作品や「インターネットヤミ市」な...

【ニューヨーク】VIGIL──ジェニー・ホルツァーが放つ銃暴力へのメッセージ

[2019年11月01日号(梁瀬薫)]

秋も深まった10月10日の夜、5番街から望む歴史的な建物ロックフェラーセンターのメインビルとその脇の2棟の向かい合わせに大きな文字のスクロールが光のように浮かび上がった。これはニューヨークの公共芸術団体 クリエイティヴタイム 主催のプロジェ...

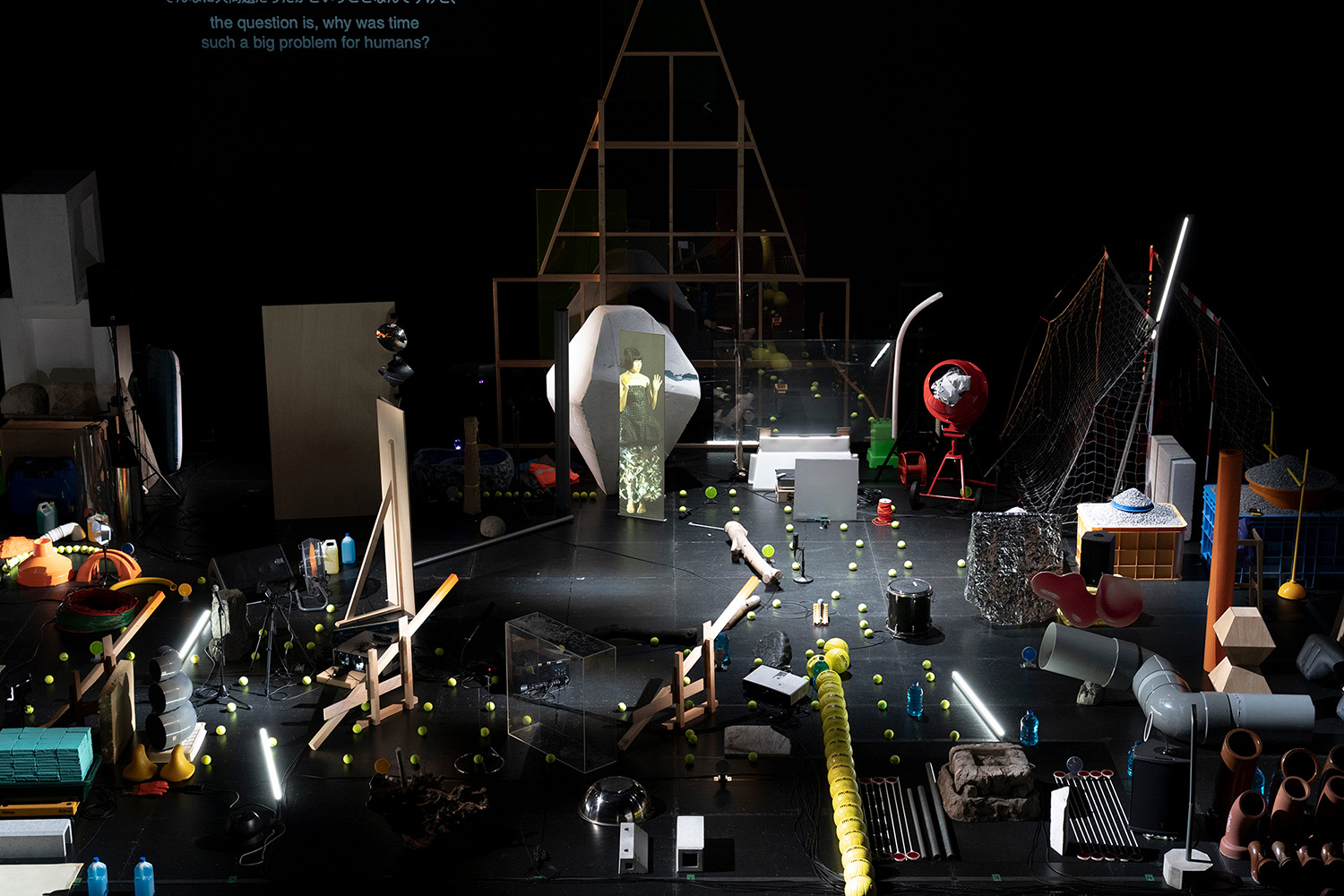

没入するモノたち──チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』

[2019年10月15日号(池田剛介)]

例えばここに積み重ねられたスツールがある [図1] 。IKEAで販売されている、なんの変哲もない大量生産品。ひとつずつ上から外せば座ることができる。だが同時にこの物体は、いま積み上げられた状態で存在している。黒い円盤が一定間隔で垂直方向に反...

【ベオグラード】ヨーロッパの端で起きていること──2019年のバルカン・アートシーン

[2019年10月01日号(丸山美佳)]

ウィーンは東西ヨーロッパを接続する地政学的な中継ポイントの役割を果たしてきており、東から西への窓口(あるいは働き口)として東欧諸国出身の人々が多く暮らしている。友人や協働するアーティストが東欧諸国出身であるということもあり、日本において「ヨ...

「日本」という想像上の化け物を越えて──流動性を増すアジアの舞台芸術

[2019年09月15日号(藤原ちから)]

近年、アジア間の国境を跨ぐかたちでの共同制作やアーティスト・イン・レジデンスなどが盛んに行なわれ、トランスナショナル化が進むパフォーミングアーツの現場。そういった状況に、日本に拠点をもつアーティストや観客たちはどう向き合っている(いく)のだ...

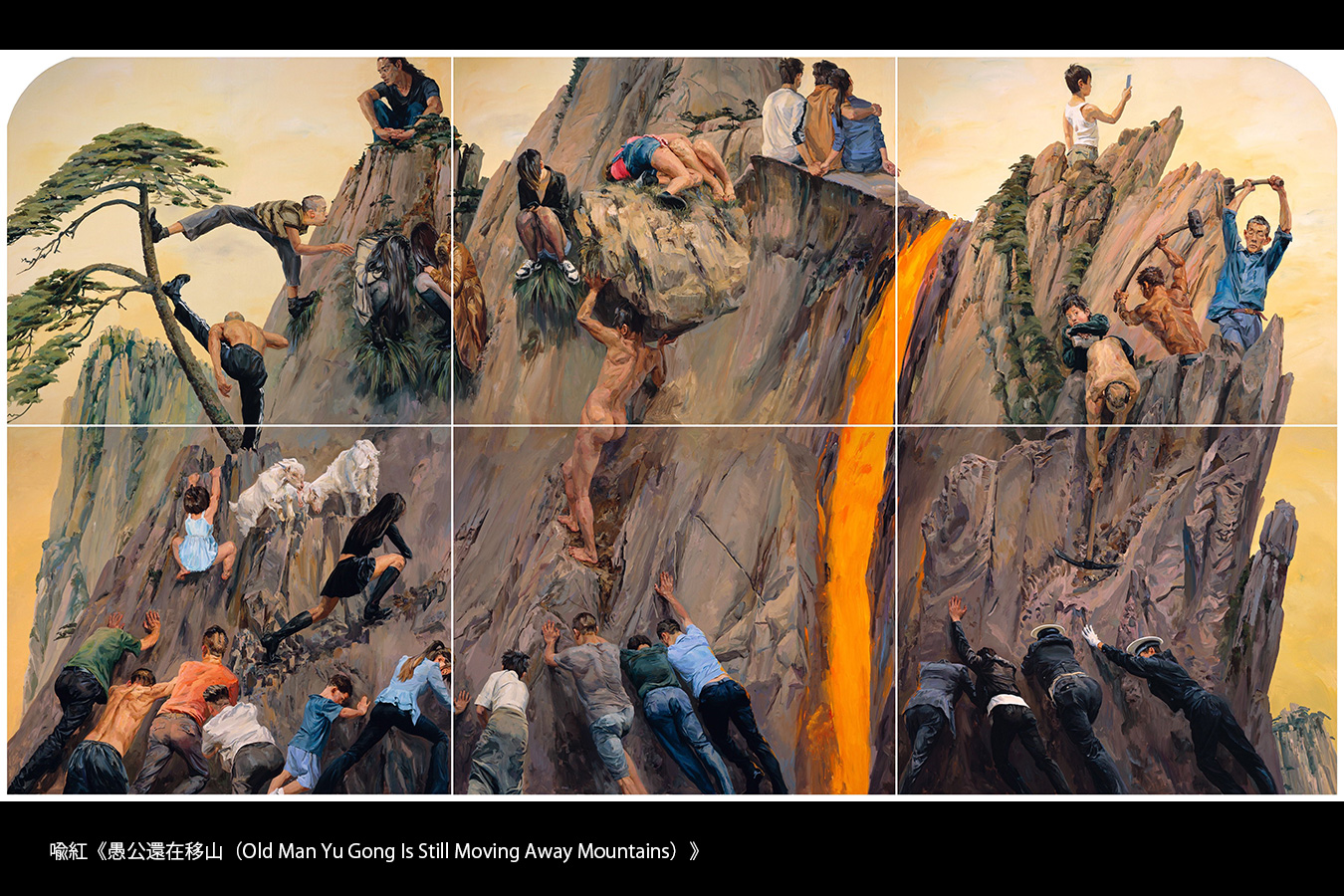

【上海】陸揚と喩紅──2人の作家をとおして見る中国の多面性

[2019年09月01日号(小野田光)]

アジアの現代美術マーケットの中心地のひとつである上海で開催されていた、2人の女性アーティストによる個展について、中国在住の小野田光氏に寄稿いただいた。年代も作風もまったく異なる2人の作品をとおして、中国の変貌の加速そのものも見えてくるようだ...

『羅生門』から『赤毛のアン』へ──高畑勲の演出が音楽にもたらすもの

[2019年08月01日号(細馬宏通)]

2018年に逝去したアニメーション映画監督・高畑勲の演出に焦点をあてた回顧展が、現在、東京国立近代美術館で開催されている。ジェスチャー、アニメーションの研究者であり、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社、2013)、『二つの「この世界...

【イルクーツク】共鳴しあう都市と絵画と音楽

[2019年08月01日号(多田麻美)]

欧米はもちろん、首都モスクワからも遠く離れた場所にある内陸都市、イルクーツクの作家たちの強みは、表現者に必要な環境や刺激をしっかりと得られると同時に、流行りの概念や手法に影響され過ぎずにも済むということだろう。そんな豊かで自由な創作環境のな...

「見えないこと」から「見ること」を再考する──視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

[2019年07月15日号(林建太/中川美枝子/白坂由里)]

晴眼者と視覚障害者が一緒に美術を鑑賞する。そのとき、障害の有無にかかわらず、多様な背景を持つ人が集まり、美術作品を通じて語り合う場がつくられる。2012年に発足し、横浜美術館、東京都現代美術館など全国の美術館や博物館でこうしたワークショップ...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)