フォーカス

バックナンバー

「つくる」ことに向きあう場を美術館のなかに──府中市美術館「公開制作の20年 メイド・イン・フチュウ」

[2021年02月15日号(白坂由里)]

あるひとつの部屋に、作家がやってきて、作品をつくり、来館者と交流し、また次の作家にバトンを渡すように去っていく。東京都の多摩地域中部に位置する府中市美術館、その一角に開館時から常設されている公開制作室で継続されてきた営みだ。20年で79組約...

【バンコク】革命と芸術:タイで中高生が巻き起こした旋風

[2021年02月01日号(清恵子)]

2020年はコロナが世界を震撼させた年となったが、タイでは別の意味で世界がひっくり返るような年となった。若者たちを中心に、実質的な軍政である現政権の退陣、民主主義に則った新憲法制定、さらには、王室制度の改革まで要求する運動が持ち上がったので...

石岡瑛子は何者であったのか──表現を磨くこと、自由と自立を獲得することの先に

[2021年01月15日号(鈴木萌夏)]

東京都現代美術館で「 石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか 」が現在開催中だ(2月14日まで)。アートディレクター/デザイナーとしての石岡瑛子の1970年代から2000年代までの膨大な仕事のみならず、それらの土台となったラフスケッチや...

2020年、アーティストたちの距離・時間・接触

[2020年12月15日号(久門剛史/高谷史郎/額田大志/市原佐都子/笹岡啓子)]

2020年という年が終わろうとしています。今年は多くの人にとって、新型コロナウイルスの感染拡大という出来事がまず想起される年となったのではないでしょうか。世界的な非常事態のなかでさまざまな制限がかかりながらも、数多くの作品やパフォーマンスが...

【台北】あなたと私は違う星に住んでいる。──台北ビエンナーレ2020

[2020年12月15日号(栖来ひかり)]

「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet/あなたと私は違う星に住んでいる)。 今年の台北ビエンナーレのテーマである。そのタイトルに初めて触れたときは、あまりのセンスの良さに思わ...

【NY】2020年のアートシーンをふりかえる

[2020年12月01日号(梁瀬薫)]

こんな年がくるなんて。 アメリカの2020年といえば新型コロナウィルス、Black Lives Matter(BLM)、異例のアメリカ大統領選に尽きるだろう。 米ジョンズ・ホプキンズ大学の集計ではアメリカの新型コロナウィルス感染者は11月に...

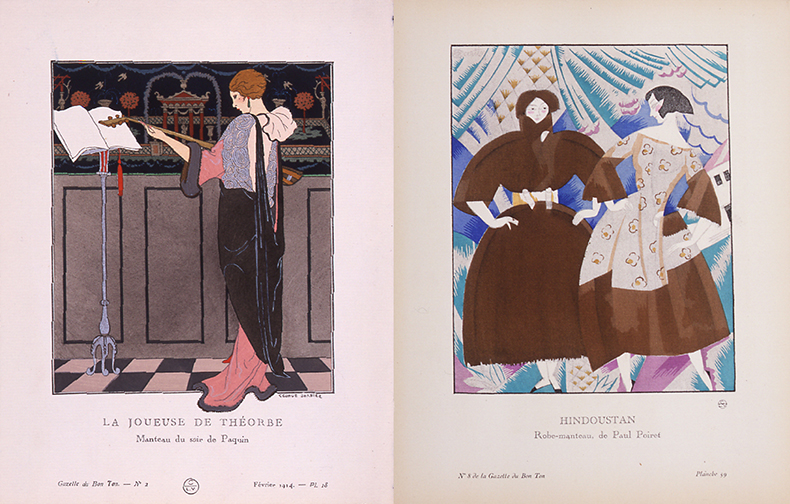

新型コロナがもたらした装いの変化について考える

[2020年11月15日号(廣田理紗)]

2020年、私たちの暮らしは一変した。その要因は、現在でもその正体が十分にはわかっていない新型コロナウイルス(以下「新型コロナ」とする)の登場と、その世界的な流行にある。外出制限や都市封鎖(ロックダウン)など、世界中でいまだかつてなされたこ...

【インドネシア】赤道から世界へ──現代美術の主要エリアから

[2020年11月01日号(廣田緑)]

2019年2月、ドクメンタおよびフリデリチアヌム美術館は、2022年に開催が予定されているドクメンタ15の芸術監督に、インドネシア、ジャカルタを拠点に活動するアーティスト・コレクティヴ、 ルアンルパ(ruangrupa) を任命した。ドクメ...

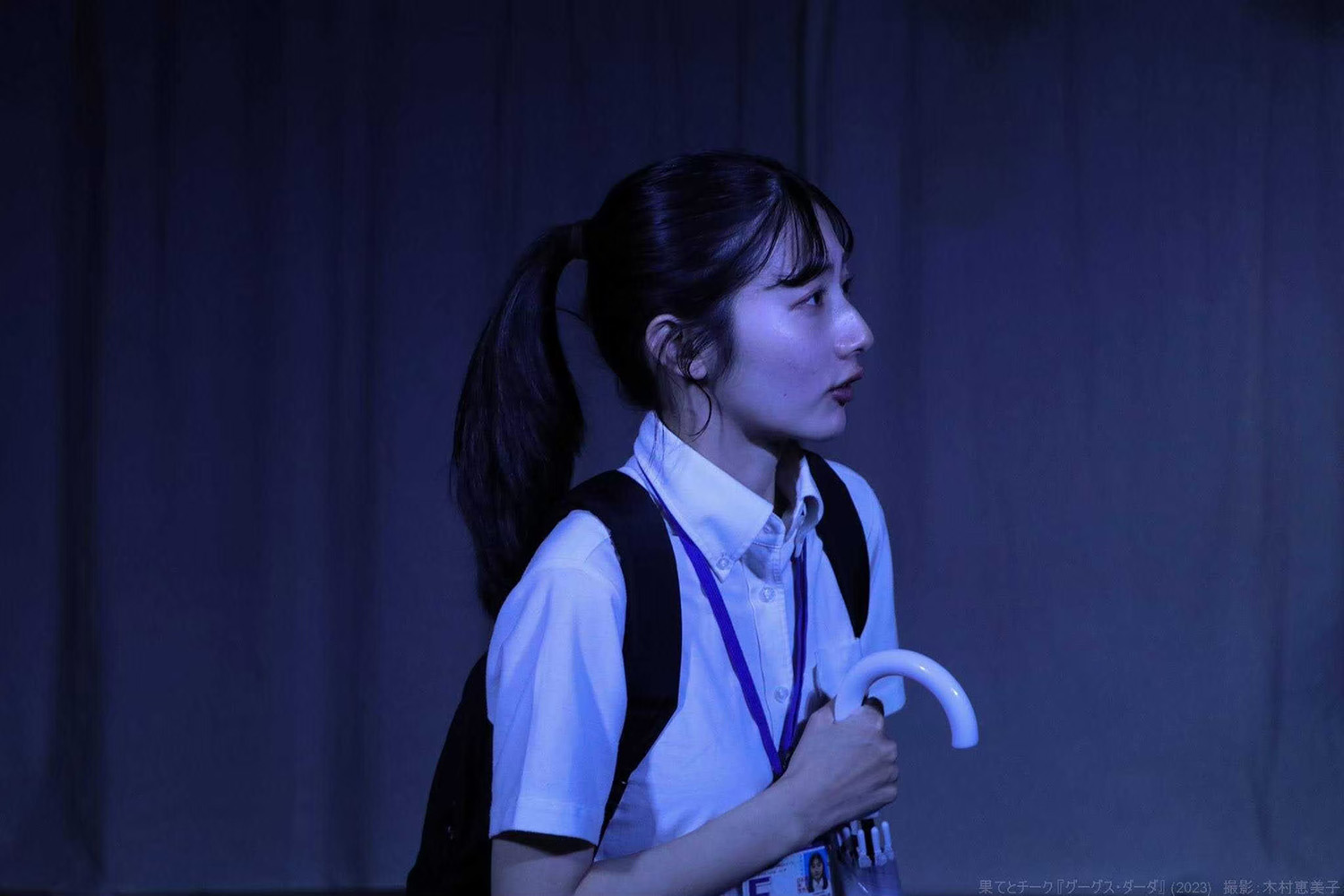

「劇場」のゆくえ──コロナ禍に演劇を考える

[2020年10月15日号(山﨑健太)]

新型コロナウイルスの影響で多くの劇場や稽古場が使用不能になり、演劇のつくり手の多くは自らの創作について考え直さざるを得ない状況に置かれた。それはつまり、多くのつくり手が(あるいは自明としてきた)演劇について改めて考えることになったということ...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)