フォーカス

バックナンバー

ネットアートのゾンビと、神の降臨を祈る機械たちの儀式

[2020年09月15日号(藤田直哉)]

ネットアートは死んだ、と言った人がいる。それに倣って言えば、東京都写真美術館で開催されているエキソニモの大規模個展「UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク インターネットアートへの再接続」では、インターネットアートが、死んでいた。 ...

【マニラ】ライフライン──アーティストから社会へ、つながりのアクション

[2020年09月01日号(平野真弓)]

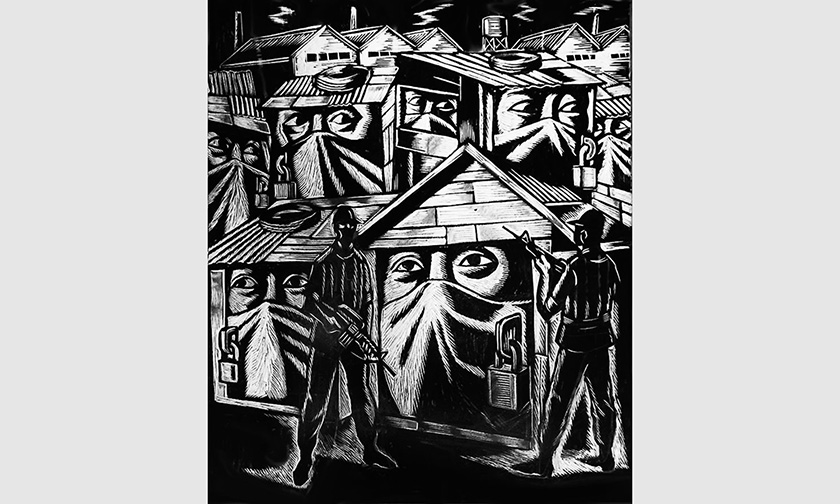

新型コロナウイルス感染拡大に伴う、フィリピン・マニラ首都圏のロックダウンは3月15日に始まった。隔離措置に違反し、警察または軍部の指導に抵抗する市民に対しては、射殺も厭わないとする大統領の発言に集約されるように、政府の非情な方針によって日常...

ボトムアップで支える文化のインフラ──MotionGallery 大高健志氏に聞く

[2020年08月01日号(大高健志/内田伸一)]

新型コロナ禍は、全国の映画館、劇場、書店など、「文化芸術の送り手」たちの足元も大きく揺さぶっている。そうしたなかで、クラウドファンディングで彼らを支援する動きが話題を呼んだ。日本のクラウドファンディング史上最高額となる3億円を達成した 「ミ...

【ロサンゼルス】Surnormal/シュールノーマル:新しい生活様式

[2020年08月01日号(キオ・グリフィス)]

まるで漆黒のカメラオブスキュラに吸い込まれてしまったようだ。ブラックホールならず、ホワイトホールの白昼夢に投げ出された私たちにはその光源であるピンホールを見ることはできない。アルバート・ハモンドの名曲 ★1 の通り、雲ひとつないロサンゼルス...

バウハウス──101年目を迎えた造形教育のトランスミッション

[2020年07月15日号(暮沢剛巳)]

1919年、ドイツの古都ヴァイマールでとある学校が産声を上げた。その名もバウハウス。小規模なうえに短命に終わったが、画期的なデザイン教育によって後世に多くの影響を与えた造形学校である。そのバウハウス開校から100年目の節目を迎えた2019年...

オルタナティヴ・スペースが拡げる「活動の空間」

[2020年07月01日号(和田信太郎/コ本や honkbooks)]

東京・池袋に、「 コ本や honkbooks 」(以下、コ本や)という、一見すると本屋のようなオルタナティヴ・スペースがある。アーティストとブックディレクター、メディアディレクターの3人が共同で立ち上げ、さまざまな試みが展開されているこの「...

コロナ禍とともに歩むアート──ヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOW─光の破片をつかまえる」

[2020年06月15日号(黒岩朋子)]

パンデミック宣言後にビエンナーレ、トリエンナーレ級の国際展をこぎつけた都市は、私の知りうる限りベルリンぐらいで、いち早くコロナを制したものの第二波が到来した韓国では、今秋からの光州ビエンナーレが来年に延期された。今年の横浜はどうなるのだろう...

【上海】日常から非日常へ、そして新たな日常へ──アートシーンにおけるデジタル化の加速

[2020年06月01日号(小野田光)]

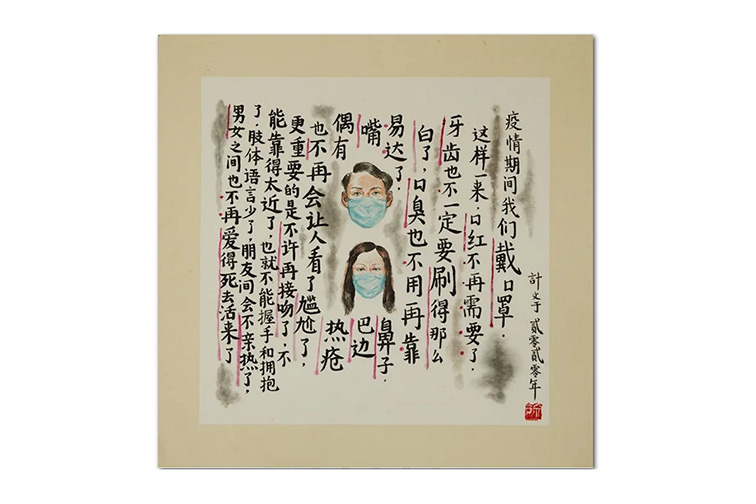

中国では旧暦で正月を祝い、通常は7日間の休みとなるが、今年は予想だにしなかった新型コロナウイルスの発生によって国務院からは旧正月休暇延長の通達が出され、仕事はリモートワーク、学校の授業はオンライン、通りからは人影が消えるという異常事態。今現...

【ベルリン】ドイツのアートを囲む連帯の現場──Covid-19の先を見据えて

[2020年05月15日号(かないみき)]

ドイツではすでに外出制限措置が緩和されたが、新型コロナウイルス感染の第二波が警戒され、国民の行動にも慎重さが求められる。コロナ禍でのドイツの文化支援や、アーティストを含めたフリーランスや自営業者へのドイツ連邦の9,000ユーロ(約105万円...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)