artscapeレビュー

セレブレーション/小泉明郎《私たちは未来の死者を弔う》

2019年06月15日号

会期:2019/05/18~2019/06/23

京都芸術センター、ザ ターミナル キョウト、ロームシアター京都、二条城 東南隅櫓[京都府]

日本とポーランドの国交樹立100周年を記念したグループ展。両国の若手・中堅のアーティスト21組が参加する。日本でまとまって紹介される機会の少ないポーランドの現代アートを見られる貴重な機会だが、メイン会場の京都芸術センターの主な展示スペース(南・北ギャラリー、講堂、フリースペース、大広間)はすべて日本人作家で占められている(経費の問題もあるだろうが)。また、数組のポーランドでのレジデンス経験者以外は、京都市立芸大出身者でほぼ構成され、偏向性や閉鎖性を感じざるをえない。タイトルの「セレブレーション」という身も蓋もない言葉通り、「国交樹立100周年」という記念性を冠しただけの企画に感じた。

本展での収穫は、(ポーランドでのレジデンス経験者/京都市立芸大出身者のどちらにも該当しないのだが)小泉明郎の映像作品《私たちは未来の死者を弔う》だった。今年春の「シアターコモンズ'19」で発表された本作は、公募で参加した若者たちとのワークショップを経て、かつての米軍基地跡地で撮影された。

これまでの小泉作品は、「過去を再演する(再現的に反復する)」という演劇的アプローチにより、「戦争」という負債を清算できないまま抱え込んだ日本社会の下部構造をあぶり出してきた。特攻隊や出征兵士と「感動」のドラマの共犯関係。第二次大戦で子どもを殺害した日本兵の証言を、事故で記憶障害になった男性に暗誦させ、「加害の記憶喪失」を患う 日本を批判する《忘却の地にて》。反天皇制のデモとそれに対するヘイトスピーチの現場を映し出しながら、複数の「父と子」(キリスト、小泉自身とその父親、天皇と国民)及び「(自己)犠牲」のイメージを多重的に重ね合わせる《夢の儀礼─帝国は今日も歌う─》。そこでは、「演出」の介入や「フィクション」であることの暴露が、虚実曖昧な領域に観客を連れ出しつつ、「戦争」というトラウマの抑圧、虚構だからこそもたらされる心理的高揚、加害の記憶の健忘症、同調圧力といった病巣が浮き彫りにされる。

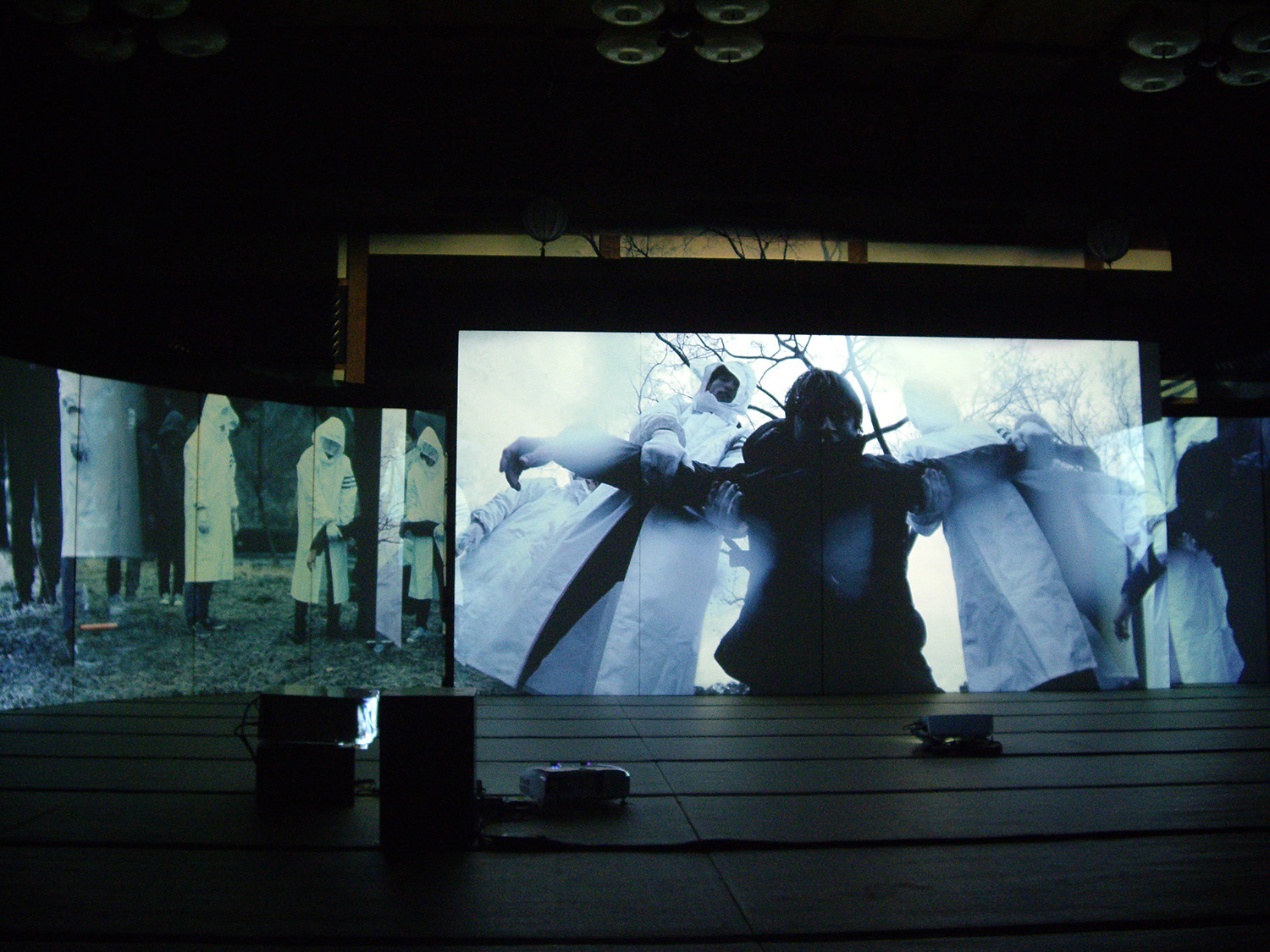

また、しばしばスクリーンの裏面にメイキングや暗喩的イメージが投影され、同期した映像が表/裏に投影されるという空間的二面性も小泉作品の特徴のひとつだが、《私たちは未来の死者を弔う》では、「逆再生」という時間の反転がキーとなる。パフォーマンスを記録した「通常再生」のパートでは、しのつく雨のなか、放射線の防護服を思わせる白いコートを着た者たちが、若者を一名ずつ、死体のように運んでくる。処刑される者のように、膝立ちで両腕を後ろに抑えられた若者は、「私、○○は、何か(家族、子ども、自由など)のために自分の命を投げ出します/何のためにも自分の命を投げ出しません」と宣言し、その理由を述べる。それは一語一句、他の者たちによって復唱され、銃声のような掛け声とともに、宣言した者は蘇生のような身振りを行なう。「見よ、未来の英雄が蘇った」という声が響く。

小泉明郎《私たちは未来の死者を弔う》

[©京都芸術センター 撮影:来田猛]

だが、この「宣言」と「蘇生」の儀式は、「逆再生」のパートにおいて、(解読不能な言語による)「断罪」と「集団処刑」に反転していく。逆再生によって、音声は不可解な外国語か呪詛のように響き、さらに復唱の順番が入れ替わることで、主体的な意志による宣言だったものは、匿名的な集団の声が処刑される者に強要する、罪状と自己批判の言葉のように見えてくるのだ。その「罪の宣告」が何であるかが見る者には把握不可能なことが、より不気味さを加速させる。そして、地面に横たわる「死体」の数は次第に増えていく。

「自己犠牲」をすすんで行なう者が「英雄」なのか、あるいは「自己犠牲」の否認が「英雄」たりえるのか。どちらであれ、主体的な意志を宣言した者が「蘇る」という「通常再生」のパートは、(「処刑」に反転したパートをかいくぐった後では)主体的な意志の発言がバッシングや社会的抹殺を受けて葬られてしまう現状への批判ともとれる。そこでは、権力体制によって、あるいは個人の輪郭が判別しがたい集団的な声によって一度葬られた「死者たち」が絞り出す言葉は、(再び)意味を持った言葉として再生され、私たちに届く。通常再生/逆再生のループを繰り返す操作により、蘇生/処刑、救済/抑圧の両極を行き来する本作は、極めて両義的だ。

会場風景 [撮影:著者]

だが真に不気味なのは、淡々と処刑を遂行する兵士/白い防護服に身を包んだ者たちの平静さではなく、時折カメラに映る、処刑/蘇生の儀式を遠巻きに囲んでただ傍観している者たちの存在ではないか。鏡の反映のように、自らの姿が不意に画面内に映し込まれたような、後味の悪さ。それは、彼らと同じく、光景を「ただ見ている」観客に対して、「見ること」が中立的立場ではないこと、「ニュートラルな視線」など存在しないことを突きつける。私たちは、処刑と忘却の遂行に、「黙認」という形で加担しているのか、それとも蘇生の奇跡の目撃者たりえるのか。

2019/05/25(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)