artscapeレビュー

ソン・ギウン『外地の三人姉妹』リーディング

2020年03月15日号

会期:2020/02/21~2020/02/22

京都芸術センター[京都府]

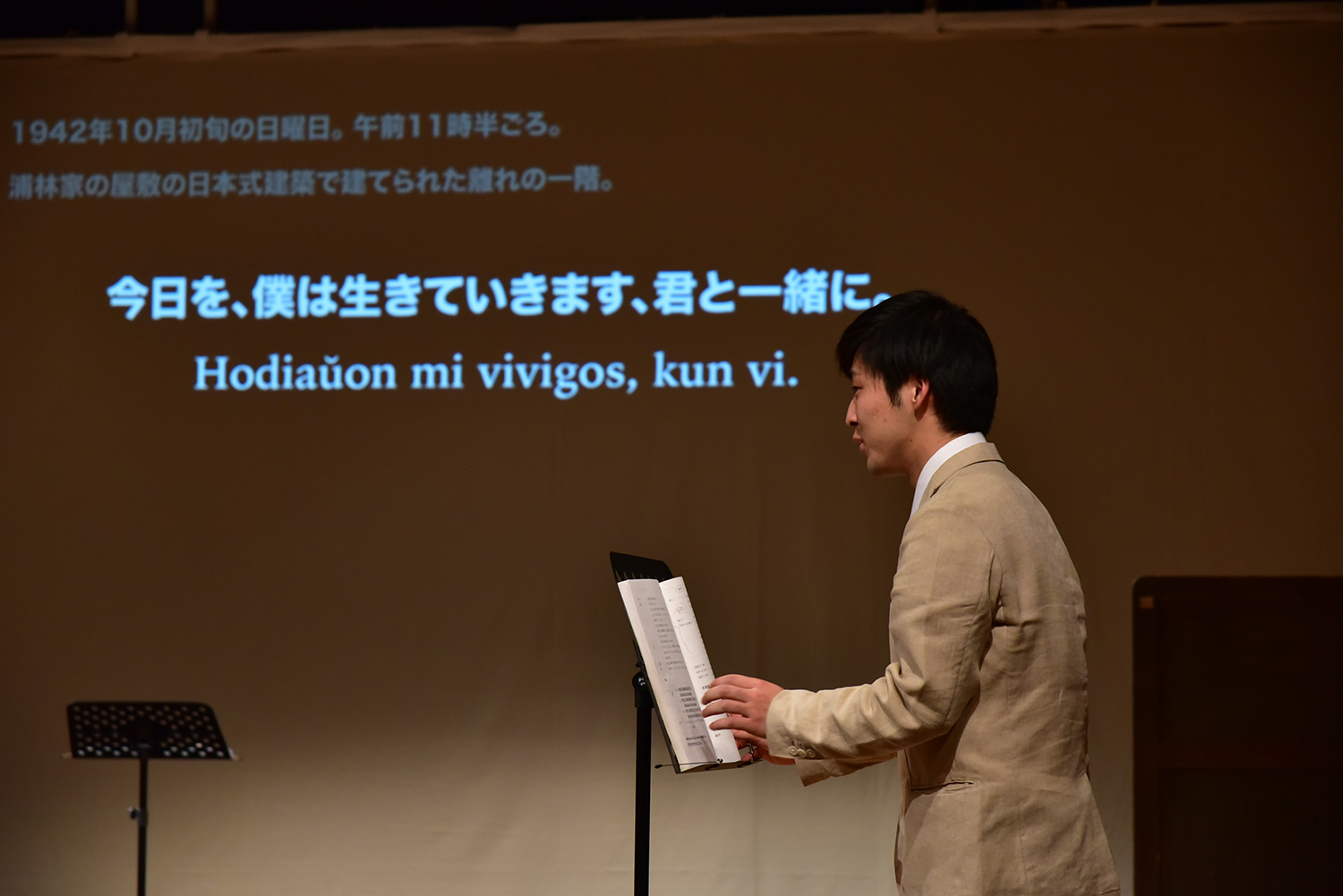

19世紀末ロシアの作家チェーホフの戯曲『三人姉妹』を下敷きに、時代設定を帝政ロシア末期から日本統治下の朝鮮半島に置き換えて翻案した新作のリーディング上演。脚本・演出のソン・ギウンはこれまでも、チェーホフの『かもめ』を1930年代後半の植民地期朝鮮に翻案した『가모메 カルメギ』(2013)や、シェイクスピアの『テンペスト』を下敷きに、20世紀初頭、国を追われた朝鮮の老王族が暮らす南シナ海の島に置き換えた『颱風奇譚』(2015)を手がけており(両作とも東京デスロックの多田淳之介による演出で上演)、「古典」の翻案を通して日韓近現代史を描く試みは3作目となる。また、東京外国語大学への交換留学の際に日本語を学び、多田との協同のほかにも、平田オリザの戯曲や演劇論の翻訳、野田秀樹や松田正隆の韓国での演劇製作の演出協力など、日本演劇との関わりも深い。

本作『外地の三人姉妹』は、人物設定や粗筋の点では、ほぼ原作を踏襲している。その作劇上の最大の仕掛けは、日本語と朝鮮語に加え、エスペラント語、英語、ドイツ語が入り混じる多言語状況と、さらに日本語と朝鮮語の内部において「方言」「訛り」を抱える混沌とした多層性にある。そうした音響的混淆性、非統一性、豊穣性は、「帝国」の中央=権力からの距離を「方言」「訛り」として音響的に現前させることで、内部にいくつもの差異や分断を抱えたものとして「日本語」「日本民族」の単一性(の幻想)に亀裂を入れて解体し、「日本/朝鮮」「帝国/植民地」という硬直した二項対立に依らない視点を立ち上げていく。

また後述するが、「不在の父親の支配力が色濃く影を落とす『家』に暮らす三人の姉妹」という構造は、戦前の日本の「外地」に置き換えられることで、当時の女性が置かれた状況をクリアに浮かび上がらせるとともに、家父長制という支配システムと(それを「アジア家族主義」として拡大した)日本の植民地支配について、「家父長制と帝国主義とジェンダー」という壮大かつクリティカルな射程を備えていた。

[撮影:石井靖彦]

物語は、1935年(昭和10年)春、朝鮮半島北東部の羅南という軍都に住む、日本人一家の屋敷で始まる。洋式の二階建ての母屋に、日本式の二階建ての離れと庭をもつ、裕福な住居だ。軍隊の要職にあった父親亡きあとも、付き合いのあった軍人たちがこの屋敷に出入りしたり、下宿したりしている。普通学校(小学校)で教鞭を執る、真面目な長女の容子。結婚して近所に住むが、東京から赴任してきた妻子持ちの軍人と不倫関係になる、次女の昌子。昨年に女学校を卒業し、お嬢様生活よりも「労働に生きる」理想を夢見る三女の尚子。「教職」「恋」「理想」と追うものは三者三様の姉妹だが、故郷である東京にいつか戻ることを願っている。三姉妹には兄弟が一人おり、現地の朝鮮人女性、董仙玉(トン・ソノク)に惹かれ結婚する。彼は帝国大学(「東京」ではなく「京城(ソウル)」帝国大学というのが彼のコンプレックスだ)を卒業したが、父の期待通り学者になれず、地元議会の議員を目指す一方、酒に溺れて借金を重ね、夫婦仲は冷え切っていく。一方、妻の仙玉は、「長男の嫁」「跡取りを産んだ母親」として一家の実権を握るようになる。

市内での大火事を挟み、次第に時勢は戦争の暗い影を落とし、太平洋戦争の開戦と各地での戦線拡大とともに、昌子の不倫相手の軍人には満州への移動命令が下り、出入りの軍人たちも南洋など各地の戦線へと散っていく。尚子は、朝鮮人の父と日本人の母をもつ朴智泰(ぼく・ともやす/パク・ジテ)と婚約していたが、朴は同僚で恋敵の相馬に決闘を申し込まれ、殺されてしまう。忍び寄る崩壊の予感、離散と別れ。男たちの去った舞台では、取り残された三姉妹が「私たち、耐えるのよ。支え合って、前を向いて」「どこが前なの?」「皆が見ているところ」と言い交わす。不穏なサイレンと赤いライトが背を向けた三姉妹を包み、彼女たちは振り返って客席に視線を向ける。私たちが「前を向く未来」とは「戦前」かもしれないという時制の交錯が、視線の反転によって示される、戦慄的なラストシーンだ。

[撮影:石井靖彦]

そしてこの物語は、「多言語」および「方言」「訛り」によって言語の均質性に亀裂を入れる、豊かな発語によって語られる。三姉妹と長男、東京から赴任した軍人たちといったメインの登場人物は「標準語」を話す一方、日本から連れてきた使用人は「関西弁」を、軍人の一人は東北地方の「ズーズー弁」を話す。また、長男の妻の仙玉は、「つ」を「ちゅ」と発音する、語頭の濁音を濁らずに発音するなど、「朝鮮語訛りの強い日本語」を話すことで、ほかの「日本語話者」との異質性を際立たせる。このように「日本語話者」をその内部で細分化する「方言」「訛り」は、中央/都市部/周縁部の地方/さらに周縁に組み込まれた植民地という「帝国」内部の地理的付置を音響的に現前させ、「日本語」さらには「日本民族」の単一性という幻想に亀裂を入れて揺さぶっていく。とりわけ、一家の家政の中心として実権を握り「乗っ取っていく」仙玉の話す言語が「朝鮮語訛りの日本語」であることは、「正しい日本語」という規範性を内部から浸食し、侵犯していく契機ともとれ、メタ的な示唆に富む。

また、「方言」「訛り」の存在は朝鮮語においても示される。上演の冒頭で、現在は北朝鮮にある羅南の地理的位置とともに、「この地方は強い訛りがあり、怒っているように聴こえる」ことが、スライドで説明される。朝鮮人の使用人たちはこの語気の荒い朝鮮語を話すのだが、劇中での「日本人の登場人物」はもとより、意図的な「字幕の欠如」の操作のため(韓国・朝鮮語を解さない)日本人観客にとって「異物」「ノイズ」「理解できない音」として響くのだ(この事態は、尚子が恋人の朴と愛を交わす際に用いるエスペラント語は、日本語訳が字幕表示され、観客に「理解できる」のとは対照的である)。

[撮影:石井靖彦]

「日本統治下の朝鮮半島で暮らす、市井の日本人の家族ドラマ」を通して、植民地支配と「悪意なき平凡さという罪」の共犯関係を描いた演劇作品として、「日韓併合」前年のソウルを舞台にした平田オリザの『ソウル市民』(1989年初演)と、その10年後、三・一独立運動の起きた日を淡々と描く『ソウル市民1919』(2000年初演)がある。だが、本作の観劇後に改めて振り返ると、多言語的混淆性と多声性に満ちた本作に比べて、平田作品における「発音の綺麗さ」「滑らかな均質性」がむしろ違和感として浮上したことは否めない(その発音の均質性は、「青年団」という、強固なメソッドを共有するカンパニーの均質性でもあるのだが)。

対照的に、今回のリーディング上演には、日本人、在日コリアン、韓国人の俳優に加えて素人の役者も参加し、個々のバックグラウンドの多様性が効果的に働いていた。また、キャスティングも戦略的であり、役柄上の国籍・民族と俳優自身のバックグラウンドは必ずしも一致せず、日本/朝鮮、宗主国/植民地というボーダーを曖昧に撹乱させていく(ボーダーの攪乱や流動性は、ジェンダーの面においても仕掛けられる)。

一方、「民族と差別意識」の問題を体現するのが、尚子の婚約者の朴に決闘を申し込む、相馬である。ここで、原作ではトゥーゼンバフにあたる朴を「朝鮮人の父と日本人の母をもつ」出自とした点に、翻案の大きなオリジナリティがある。軍隊で朴の同僚である相馬は、言動の端々に差別意識を匂わせる人物であり、朴に対して「純血じゃない」と見下した発言を繰り返す。だがそれは、彼の抱えるコンプレックスの裏返しでもある。決闘の表向きの動機は「尚子を奪われたことへの恨み」だが、じつは「能力に秀で、異性にもモテる」羨望の的だからこそ自らの劣等感を刺激する彼に対して、差別発言で自尊心を保とうとし、複雑な愛憎を抱き続けた末に殺してしまったのではないだろうか。決闘後、異様な興奮状態に陥った相馬が叫ぶ「死ぬときでさえも、他人がうらやむような死に方をするなんて」という台詞に、彼の心情が吐露されている。

[撮影:石井靖彦]

このように、言語の混淆性、字幕操作、人物造形によって、「外地」の植民地空間と、それを構成する民族・階級などさまざまな境界線を立体的に立ち上げる本作だが、舞台を日本統治下の朝鮮に置き換えた翻案の最大の焦点は、家父長制とジェンダー、そしてその帝国主義的拡張を浮かび上がらせる点にある。父親や夫という支柱がないと将来が見通せない閉塞感。いずれ(あるいはすでに)「家」を出ていく人という立場の弱さと、「長男の妻」「跡取り息子の母親」として家政を仕切り始める対比性。そして、頼りない夫や家庭を顧みない長男のなかで、「不在の中心」としての父親は、「東京に帰りたい」願望として支配的な影響力を及ぼし続ける。姿は現わさないが圧力の中心としてある「不在の父」とは、誰(何)か。それは、家父長制システムを、家族主義国家観として天皇(父)と臣民(子)の関係に拡張し、さらに「父親」「長兄」である「日本帝国」がアジア諸国を「家族」として守るアジア家族主義として正当化された帝国主義の謂いである。その照射にこそ、本作の真の企図を読み取るべきだろう。

リーディングという上演形式は、演出が最小限に抑えられているからこそ、戯曲の手触りを俳優の声を通してより生々しく掴むことができ、構造についての思考を促す。また、劇空間の立ち上がりが弱く、「フィクション」として完結していないからこそ、戯曲のなかに入っていける反省的な余地を生む。そうしたリーディングの可能性を感じさせてくれる機会だった。なお本作は、多田淳之介の演出による上演が12月にKAAT 神奈川芸術劇場で予定されており、リーディング上演との比較や深化が楽しみだ。

2020/02/22(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)