artscapeレビュー

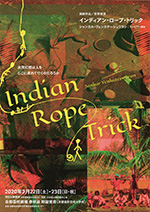

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『インディアン・ロープ・トリック』

2020年03月15日号

会期:2020/02/22~2020/02/23

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

観客が集合的に物語を共有する=共同幻想を生み出す場としての「劇場」に身を置きつつ、「演劇」に対する自己批評をどのように社会批判へと眼差し返すか。繰り返し語られる物語が反復によって強度を増し、「真実」へと接近するプロセスそれ自体を俎上に乗せて冷静に分析することで、劇場、そしてそこに集う観客を没入から覚醒へと反転させることはいかに可能か。KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNでの『水の駅』(2016)、『犯罪部族法』(2019)と京都での発表を積み重ねてきたインドの演出家、シャンカル・ヴェンカテーシュワランは、本作においても、インドの歴史と現代社会への鋭い眼差しから、極めてクリティカルな問いを立ち上げていた。

舞台上には、広場のように円形の客席が組まれている。観客が席につき始めると、出演者たちはその周囲をぐるぐると歩き回りながら、市場の物売りのような独特のかけ声を発し続ける。音楽的な抑揚をもったその声の重なり合いは、耳に心地よく響く。「市場の広場」の中央に姿を現わした彼らは、担いでいたトランクからさまざまなエキゾチックな品物──楽器、絨毯、蛇の置物、香辛料の小袋などを取り出し、驚くべき効能を謳う口上を述べながら、観客に売りつけようとする(実際に観客のひとりが、「値切り交渉」とともに香辛料を「買わされる」やり取りは、「フィクション」が第四の壁を突き破って「現実」の只中へと侵入してくる事態を序章として突きつけ、示唆的だ)。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

やがて円形広場では、魔術師によるロープを使った見世物についての語りが始まる。魔術師がロープを空高く投げると、ロープは直立し、助手の少年がロープを登って姿を消す。いつまでたっても戻ってこない助手に業を煮やした魔術師は、口にナイフを咥えてロープを登り、その姿も見えなくなる。突如、観客の頭上から少年の悲鳴が聞こえ、バラバラになった手足が降ってくる。ロープから降りた魔術師が魔法をかけると、少年の身体は元通りになって生き返った、という。

本作の前半では、この「インディアン・ロープ・トリック」が、さまざまな時代と主体によって繰り返し語られてきたことが、出演者たちによる「再現」とともにバリエーションとして反復される。14世紀のモロッコ人イブン・バットゥータによる旅行記など、歴史的文献に記された叙述の数々。19世紀になると、欧米人がこの物語の語り手の列に加わる。新聞の発行部数を伸ばすために「フェイクニュース」を紙面に載せた米紙。賞金目的でトリック成功に挑んだ英国人興行師たち。ありえない荒唐無稽な物語が、繰り返し語られる(とりわけ「権威」の担い手によって)ことで、フィクションが事実化していくプロセス自体が提示されていく(一方で、「権威を持たない」と見なされる語り手が語るときは、「嘘」「捏造」として徹底的に攻撃・否定される。「インドでこのトリックを目撃した」と言う女性の証言者が、男性が独占する権威的組織によって異端視され、魔女狩りとして排除されたエピソードがその例だ)。

「物語」の再生産が、ナショナリズムや排他的な社会構造と共犯関係を結び強化する回路について示す例が、前半のラストで語られる「犯罪部族法」である。インド植民地政府が1871年に制定したこの法律は、カースト制度という既存の社会構造を植民地支配の円滑化のために政治的に利用し、「カースト外」に置かれた不可触民のコミュニティを「犯罪部族」に指定し、非定住生活を送っていた彼らを強制的に定住・拘留下に置く差別的な法律だった。「魔術師たちは祈祷師や小商人に転向した。トリックを死守した者は、最後の抵抗として、ロープを登って自ら姿を消した」という語りは、西欧近代が「迷信」を駆逐しつつ、共同幻想によって社会秩序の維持に加担し「現実」を形づくることについてメタフォリカルに指し示す。それは何も、カースト制度だけにとどまらない。フェイクニュース、歴史修正主義者の語る「正しい歴史」、社会的構築物としてのジェンダーに至るまで、私たちの日常を取り巻く常態だ。

また、出演者たちは、「インディアン・ロープ・トリック」の目撃談を語るたびに「再現」を試みるのだが、投げたロープは無様に床に落下し、「吊り具」が堂々と天井から降下し、あるいはトリックが「成功」しても「生き返ったフリ」にすぎず、共同幻想に没入させる装置としての「演劇」「劇場」に対するメタ批判が同時並列的に示される。伝統楽器をリズミカルに操るミュージシャンの生演奏と歌の力も借りて、「京都の劇場」が「インドの市場」へ、「劇場の観客」が「魔術の見物人」へと転位し、演劇の起源の姿がそこに立ち現われる。一方、演じるたびに魔術師と助手の役を交換する仕掛けや流動性は、アイデンティティを固定化しようとする力に絶えず抗い続け、攪拌しようとする抵抗でもある。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

後半では、すでに聞き慣れた「インディアン・ロープ・トリック」の物語に、新しい別の要素が混ぜられて変容する。それは、「井戸を掘るために必要な製鉄技術を得るために、その知識を独占している共同体へ弟子を遣わし、教えを乞う」という、南インドの口承叙事詩に基づくものだ。1)共同体間の対立や排除という要素、2)ロープを投げて上空へ登るのではなく、「井戸を掘って地下深くへ降りていく」という上下のベクトルの反転によって、定型を逸脱・変容させた新バージョンが新しく作り上げられる。出演者たちの頭上から降りてくるのは、「ロープ」と「金属」が合体した「金属のチェーン」だ。彼らは互いの肩や腰を足場にして、「金属のチェーン」をよじ登って姿を消そうと何度もトライするが、ことごとく落下して「失敗」に終わる。ラストシーンでは、1人目の肩に上った2人目の肩をさらに足場にして3人目がよじ登り、「暗転」を迎える。それが一瞬であったなら、「演劇の約束事」として、「暗転=消失」すなわち「トリックの成功」と了解されただろう。だが、その意図的な暗転の「長さ」は、演劇の了解事項を逆手に取って、見る者に不穏な問いを突きつける。「あなたは、『暗転=消えた』と信じますか?」「これは『トリックの成功』であると思いますか?」。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

観客が物語に没入し、共同幻想に浸る演劇空間においては、観客一人ひとりは「私と物語」の閉じた関係性の内に分断されている。一方、本作のラストは、「この新しく変容させた物語を、あなたは信じますか」という問いを、観客一人ひとりに反省的に投げかける。

「円形舞台」の構造も重要だ。舞台と客席を明確に分離して正対させる一般的なプロセニアム式舞台の場合、ほかの観客は意識から消え、「物語とそれを享受する私」の閉鎖系が形成される。しかし、本作の円形舞台の場合、向かい合ったほかの観客の姿が絶えず視界にあるため、自身もまた「観客(のひとり)」であることをつねに自覚しながらの観劇体験となる。共同幻想への没入(と分断)から、人々が同じ場に集いつつも個々が反省的に思考する場へ。「垂直に立つロープ=秩序の構築」/「地下に降りる井戸=不可視化されてきた領域の開示」のように、「劇場」の機能もまた反転させられる。劇場・演劇への自己批判を展開しつつ、それでもなお演劇の力を信じるヴェンカテーシュワランの、強い信念がロジカルな強度とともに差し出された作品だった。

公式サイト:http://k-pac.org/?p=8888/

関連レビュー

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『犯罪部族法』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

2020/02/23(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)