artscapeレビュー

エイチエムピー・シアターカンパニー『ブカブカジョーシブカジョーシ』

2020年06月15日号

会期:2020/05/22~2020/05/25

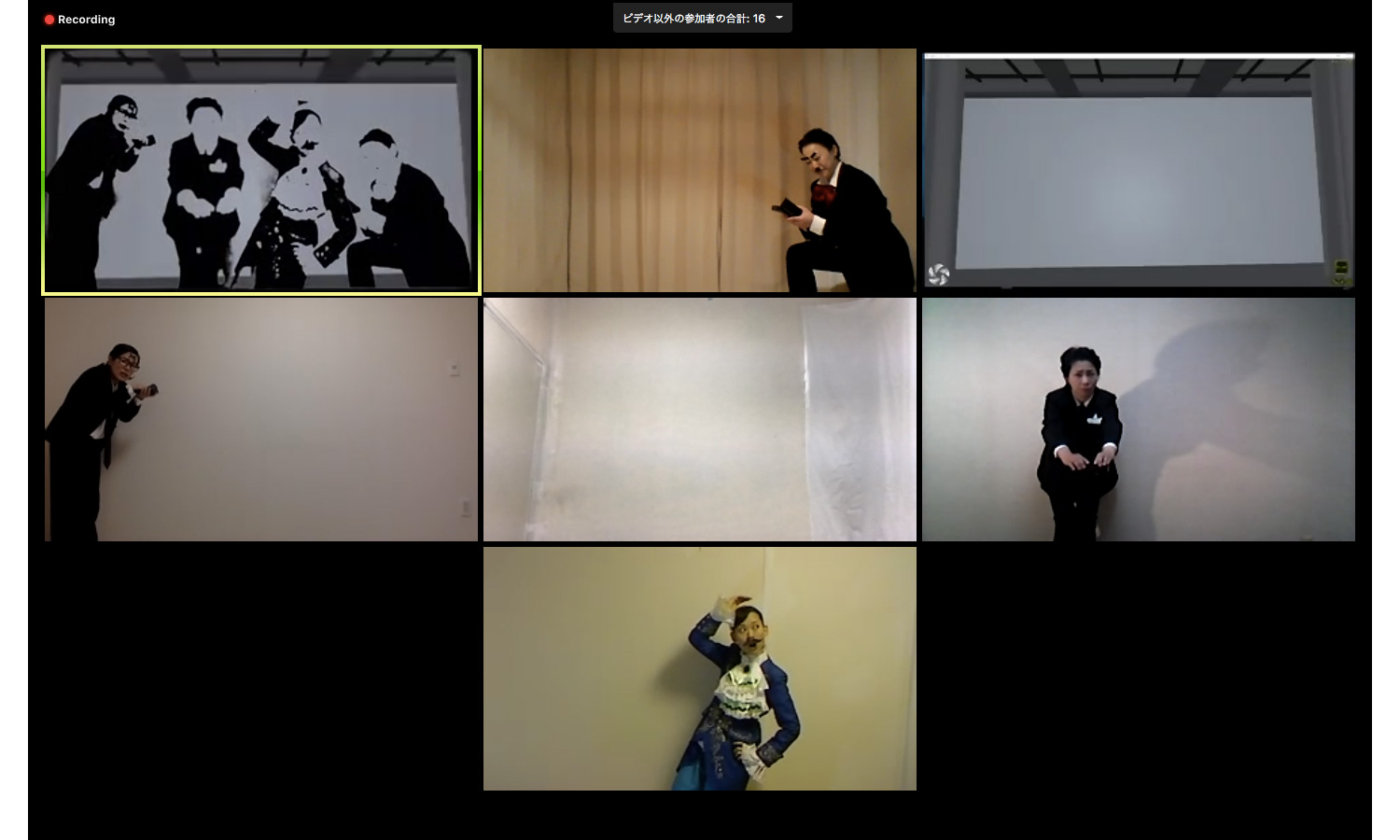

大阪を拠点とする劇団、エイチエムピー・シアターカンパニーが、市内の小劇場ウイングフィールドで上演予定だった本作。コロナ禍による劇場休館、公演中止を受け、実験的なオンライン配信の試みに切り替えられた。既発表作を「Zoom を用いた設定」で上演し直したり、初めから「Zoomを前提とした作品」として上演する試みは、すでにさまざまなカンパニーが取り組んでいる。本作の特徴は、「演劇とは、(仮想空間であっても)俳優が同じ空間に集い、リアルタイムで演技すること」を至上命題として愚直に遂行した点にある。5名の俳優がそれぞれ自宅で演技する映像を、劇場の舞台の映像を背景に、リアルタイムでひとつの画面内に合成し、当初の上演日程でライブ配信した。

1973年に起きた「上司バット撲殺事件」に着想を得た『ブカブカジョーシブカジョーシ』(大竹野正典作、1999)は、管理組織の中で、上層部の理不尽な抑圧と部下からの反発の板挟みになる中間管理職のサラリーマンを不条理に描く。生真面目で融通の利かない仕事人間の部下アメミヤは、「収支が23円合わない」ために、退社時刻のタイムカードを自ら押して帳簿を洗い直す作業を続ける。「残業ではなく自由時間」と主張する彼に押し切られた課長のモモチは、「部下の管理ができていない」と上層部に叱責される。部下をかばってフォローしようとすればするほど部下との心理的な溝は開き、上司たちの理不尽な仕打ちはエスカレートしていく。

「部下/上司、課長、部長、専務、社長」という(全て男性を想定した)会社組織とその抑圧性、企業戦士たちを家庭で迎える役目を負う「妻」「母」という戯曲に内包された固定的なジェンダー観は、「すべて女優が演じる」仕掛けによって相対化させる企図があったと思われる。だが、「リモート演技のリアルタイム合成」と加工操作によって、むしろ演劇/映像の境界が奇妙に溶け合った領域が前景化する結果になった。俳優の映像はモノクロ加工され、画質は粗くざらつき、顔の表情がほぼ白く飛んでしまう(カメラの性能やライティングといった技術的要件も影響しているが)。あたかもモノクロの実験的アニメーションか初期映画を見ているようであり、「合成」された俳優の身体は、重なり合う部分が透け、位置がずれ、互いの身体を掴めない。固有の顔貌と肉体的重みを失った影絵のような亡霊たちが画面を浮遊する―「演劇であること」の墨守が「映像」の亡霊性に接近してしまうという逆説になったことは否めない。

だがそこには、「演劇であること」の奇妙な残滓も残っている。舞台向けの「演技」「発声」だけではない。「電車に乗るシーン」などは全て効果音で演出され、建物や風景の実景は映らない。「場面転換」にあたる時間には、俳優の声をノイズと加工した音響が挿入され、白黒反転した画面は「暗転」を示唆する。この「場面転換」は、観客の意識の切り替えを促す意味以上に、複数を演じ分ける俳優が衣装やカツラを装着し、下手と上手を(カメラに映らないように)移動し、机や食卓の舞台装置を物理的に動かすために必要な時間でもある。それは、「俳優の生身の物理的身体がそこにあること」が、画面越しにわずかだが感じられた時間だった。「演劇」にも「映像」にもなり切れない浮遊感に覆われたなか、この「場面転換」の空白の時間にこそ、「これが演劇である」ことが最も充満していた。

最後に、この二重の逆説に加え、本作と戯曲世界の符合/乖離という両義性についても述べておく必要がある。モノクロの粗い画質で切り取られ、固有の顔貌を失い、人形のようなペラペラ感の漂う人物たちは、無味乾燥な数字と記号から成る商品番号と同様、人間もまた管理される匿名的存在であることと不気味に通底する。また、上司のモモチをバットで撲殺するラストシーンで、部下のアメミヤが言う「最近、人の顔が同じに見える」「人の顔が区別できなくても問題ない。でも、あなたの顔だけ生々しくて気持ち悪い」という台詞への伏線でもある。では、これは「アメミヤの見ている世界」の疑似体験なのか。彼を撲殺へと駆り立てたのは、「魚の水槽のような会社という密室で、管理する/される人間関係」によって醸成された鬱屈感だった。だがむしろ(コロナ禍の状況下でより肥大化したのは)、SNSのネット空間で憎悪が増幅する回路である。「リモート演技」という創作手法と、(コロナ禍以前の「日常」である)「組織内の人間関係の閉塞感」というテーマは、最終的に齟齬をきたしてしまったのではないだろうか。

公式サイト: https://www.hmp-theater.com/info.html

2020/05/24(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)