artscapeレビュー

教室のフィロソフィー vol.12 桐月沙樹「凹凸に凸凹(おうとつにでこぼこ)─絵が始まる地点と重なる運動―」

2019年11月15日号

会期:2019/10/12~2019/10/27

ギャラリー崇仁[京都府]

「教室のフィロソフィー」は、京都市立芸術大学の移転予定地にある元崇仁小学校の空間をリノベーションした「ギャラリー崇仁」を会場に、卒業生や大学院修了生の作品を個展形式で連続紹介するシリーズ。vol.12となる桐月沙樹は木版画家であり、版木となる板の「木目」を活かし、例えば少女が浮かぶ水面の波の連なりに「木目」を見立てるなど、絵の一部として取り込む繊細な作品を制作している。それは、板の表面にある「木目」という所与の条件を排除/透明化するのではなく、肯定して見つめる地点から出発し、版木自体の物質性と彫られるイメージとを同一表面上に共存させる行ないである。

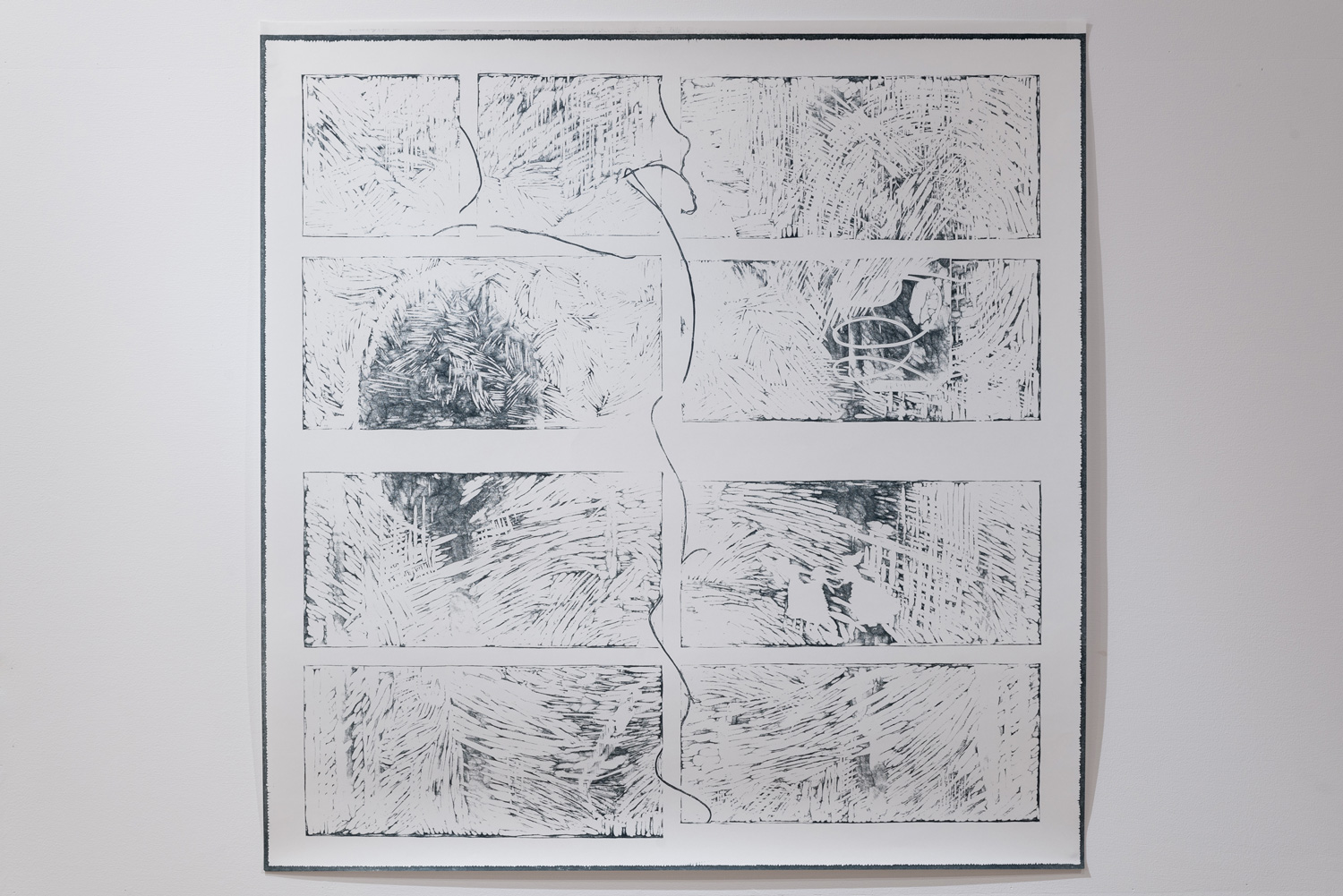

本展では、1枚の版木を刷った後に彫り足し、再び刷っては彫り足す行為を繰り返して、計9点の木版画が制作された。1枚目、2枚目、3枚目……と辿っていくうちに、木目がそのまま写し取られた黒い地のなかに、初めはおぼろげで断片的なイメージの萌芽が顔を出し、植物が根や葉を広げるように少しずつ像を結び、出現したモチーフどうしが枝葉のように絡み合い、やがて飽和状態に達していく。時間的経過とともに、一枚の絵が少しずつ「動く」動態的なプロセスを私たちは眼差すことになる。ロープの曲線の不自然な分断は、それが絡み付く「窓枠」の遅れた出現によって理由が明らかとなり、その窓枠にはさらにツタが絡み付く。一方、木目=波立つ水面には少女が飛び込み、あるいはたゆたうように身を委ね、「窓」が切り取るフレーム内は激しい水流の川面となる。それらすべてを、波打つカーテン(?)の模様のドットが覆い、画面を白い光の乱舞のように浸食していく。この「白」=彫り跡はやがて画面を食い尽くし、後には黒い窓枠だけが残されるだろう。「版木に線を彫り重ねる」行為が、イメージの出現であると同時に消去でもあり、新しく何かを付け加える行為が自己破壊的な性質を帯びるという両義性を突き付ける。と同時に、この「黒い窓枠」は、グリッド構造、さらには漫画のコマ枠や映画フィルムのコマの連続を連想させ、「時間」を表現する視覚装置を自己言及的に提示してもいる。

[撮影:上原徹]

[撮影:上原徹]

だが、ほぼすべてのイメージが(自己)消滅し、構造だけが露わとなったかのような後に、最後の9枚目で、ある「逆転」が起きていることに注意しよう。インクの載っていた層(=「窓枠」、つまり彫られていない元の版木の表面)をさらに彫り進めることで、「高低差」がリセットされ、今まで(そこに存在していても)見えていなかった彫りの痕跡が新たな線として浮かび上がり、イメージの兆しとして立ち上がり始めるのだ。そのかすかな兆しの行く末を想像することは、見る者に委ねられている。

[撮影:上原徹]

可視的ではなくとも、そこに存在する過去の営みの痕跡に、目を凝らすこと。それは木版画というメディアにおける実験であると同時に、「元崇仁小学校」という開催場所について思考することとも繋がっている。崇仁地域はかつて西日本最大の被差別部落であり、さまざまな人々の記憶(そこにはここで開催された展覧会の記憶も含まれる)を内包した校舎のギャラリーは、京都市芸の移転に伴い、来年3月には閉鎖され、将来的には解体される。上書きによる痕跡の完全な抹消ではなく、「更地」を潜り抜けた先に、それでもなおどう痕跡に目を凝らすことができるか。木版画というメディアの特性と場所の持つ意味を交差させた、秀逸な個展だった。

2019/10/20(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)