artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

谷川俊太郎 絵本★百貨展

会期:2023/04/12~2023/07/09

PLAY! MUSEUM[東京都]

日本を代表する詩人のひとり、谷川俊太郎は、詩のほかに翻訳や脚本、歌詞といった分野で活躍していることでも知られる。なかでも多作で、評価が高いのが絵本だ。本展は、そんな谷川の絵本の世界をぐっと広げてくれる内容だった。これまでに上梓してきた絵本は200冊にも及ぶそうで、それゆえ描かれた絵本のテーマは種々様々だ。子どもが無邪気に喜びそうな言葉遊びをはじめ、ちょっとしたユーモアが込められた話やナンセンスな話もあれば、生死や戦争といった深刻な物語もある。いずれも易しい言葉に、絵や写真を組み合わせることで、井上ひさしの名句を借りるなら「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく……」伝えることを得意としてきた。本展でも楽しい演出や仕掛けに溢れていたのだが、特に印象的だったのは音としての言葉を体感できたことだった。

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:高橋マナミ]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:高橋マナミ]

文章を書く仕事をしている私は、言葉を文字として伝える機会が多い。私に限らず、現代のコミュニケーションツールは電話よりメールやSNSの方が中心となり、文字に残す機会が増えた(それに加えて写真や動画もあるが)。しかし文字がそれほど普及しておらず、識字率も高くなかった近世までは、人は話すことで主にコミュニケーションを取っていた。同じ言葉でも文字と音とでは変わる。文字であれば熟語を容易に理解できるし、まったく違う意味を持つ同じ音の言葉も区別ができる。しかし同じ状況で、音ではそうはいかない。聞き手は文脈から言葉を推測しなければならないし、話し手は誤解を与えないよう気をつけなければならないからだ。

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:高橋マナミ]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:高橋マナミ]

このように書くと、文字より音で言葉を伝える方が難しく感じてしまうが、しかし一方で、音ならではの臨場感や楽しさもある。それを谷川は絵本を通して教えてくれているように思う。もちろん絵本に載っているのは文字なのだが、その文字から言葉の意味を解放し、純粋な音として読者に届けようとする試みが見られるからだ。誰もが子どものうちは言葉を音として吸収し、後からその意味を学んでいくが、大人になると言葉を単なる音として捉えることができなくなる。そんな大人に対して、声に出して読むとユニークな響き、インパクトの強い爆音、思わず笑ってしまうオノマトペなどを谷川は積極的に用いて、お腹をくすぐりに掛かる。その点で圧巻だったのは、円形の部屋の壁一面スクリーンに投影された絵本『もこもこもこ』のアニメーション映像だ。余計なことを考えず、ただ全身で音と絵を受け止めてみると、日本語の豊かさに改めて気づかされた。

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:高橋マナミ]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:高橋マナミ]

公式サイト:https://play2020.jp/article/shuntaro-tanikawa/

2023/05/26(金)(杉江あこ)

ミート・ザ・フューチャー〜培養肉で変わる未来の食卓

会期:2023/06/09〜

YEBISU GARDEN CINEMA、UPLINK吉祥寺ほか全国順次ロードショー[全国]

米国で培養肉が発表されたというニュースを、確かに数年前にテレビで見た覚えがある。驚きをもって伝えられたそのニュースに、しかし私はさほど関心を示していなかった。が、本作を観て、改めて衝撃を受けた。現在、畜産に使われている土地は世界の陸地の半分近くを占め、畜産由来の温室効果ガスの量は自動車から排出される量よりも多いという。しかもインドや中国、ブラジルなど、人口が増大している経済圏で肉の消費量が特に増えていることから、2050年までに世界の肉の消費量は2倍になるとも予測されているのだ。畜産業が地球環境に大きな負荷を掛けているという問題もさることながら、肉が圧倒的に足りなくなるという危機に、世界は直面しているのである。そうした背景から肉に代わるタンパク源として植物由来の代替肉や、内陸の淡水でも育つ養殖魚、はたまた昆虫食などにいま、注目が集まっているのだが、その究極が培養肉である。本作は、そんな培養肉の商品化に専念する米国のスタートアップ企業、メンフィス・ミーツ(現・アップサイド・フーズ)を4年にわたり追ったドキュメンタリーだ。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より

映画『ミート・ザ・フューチャー』より

監督:リズ・マーシャル 音楽:モービー ナレーション:ジェーン・グドール 出演:ウマ・ヴァレティ、ニコラス・ジェノベーゼ、エリック・シュルツ、ケーシー・カーズウェル、ダニエル・デスメット、マシュー・レオン、マイケラ・ウォーカー、ムルナリ二・パルヴァタネニ、ブルース・フリードリヒ、アマンダ・リトルほか (2020/カナダ/84分/英語・ヒンディー語/原題:MEAT THE FUTURE) © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC. 配給・宣伝:アップリンク

食や地球環境に関するさまざまな本やドキュメンタリー映画を私はこれまでも関心をもって観てきたが、達したひとつの結論は、人間の暮らしは自然に沿った暮らしであるべきという考えだった。それが人間にとっても、地球にとっても理想的であると信じて疑わなかったのである。ところが、培養肉はその考えを大きく揺さぶった。これは動物の体外で、動物の細胞を基に肉を育てる人工肉である。明らかに自然に反して生まれる肉に違いないが、環境問題や食糧問題を解決するのに加え、屠殺という倫理的問題をも解決する未来志向の肉である。たとえ自然に反していようが、解決される多くの問題の比にはならないことに戸惑ってしまった。そもそも現在の畜産のやり方が自然に沿っているかといえば、決してそうではない。人間の都合によって強引に生命を与えられた家畜が、劣悪環境で育てられ、十分に成長する前に屠殺されるのだ。だったら、端から生命を与えない方がよいのではないか。そんな考えが頭を巡る。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

メンフィス・ミーツがユニークなのは、共同設立者兼CEOのウマ・ヴァレティが、もともと、インド出身の心臓専門医だったという経歴だ。彼がクリニックに勤務していたときの施術経験がきっかけになったという。また、幼少期に「動物を屠殺する代わりに、木に生える肉を夢見ていた」というあたり、宗教上、菜食主義者が多いインドで生まれ育ったことが影響しているようにも思えた。そんな幼少期に抱いたピュアな思いこそが、強いモチベーションとなり、後に世界を変える革新を生むのかもしれない。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

公式サイト:https://www.uplink.co.jp/mtf

2023/05/12(金)(杉江あこ)

エドワード・ゴーリーを巡る旅

会期:2023/04/08~2023/06/11

渋谷区立松濤美術館[東京都]

子供たちがこれほど残酷な目に遭う物語はほかにはない。米国の絵本作家、エドワード・ゴーリーが遺したいくつもの絵本のことだ。例えばゴーリー風「小公女」とでも言うべき『不幸な子供』では、かつて裕福で幸せな暮らしを送っていた少女を、父の訃報をきっかけに次から次へと不幸が襲う。最後に生きて戻ってきた父との再会を果たすのだが、これまた救いようがない結末なのである。『ギャシュリークラムのちびっ子たち』では、頭文字がAからZまでの名前の子供たちが順番に悲惨な事故に遭い、あっけなく死んでしまう。それなのに韻を踏んだ洒落た文章で、物語が軽快に進んでいくのだ。実にダークな絵本ばかりなのに、モノトーンの緻密な線描による独特の世界観のためか、一定層の大人から人気がある。

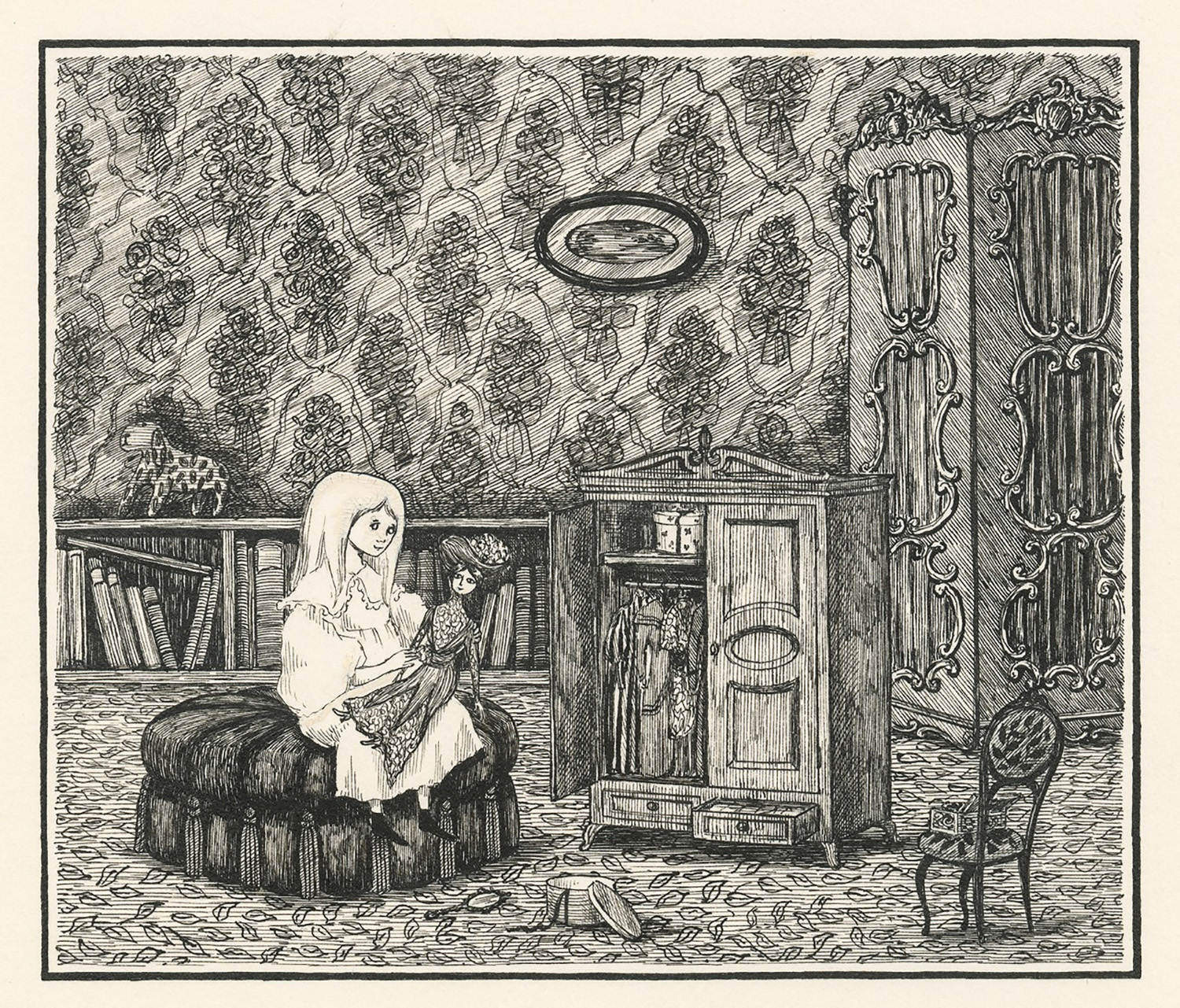

エドワード・ゴーリー『不幸な子供』 原画(1961)ペン、インク、紙

エドワード・ゴーリー『不幸な子供』 原画(1961)ペン、インク、紙

©2022 The Edward Gorey Charitable Trust

本展では、ゴーリーは19世紀の英国ヴィクトリア朝にあった子供向けの「教訓譚」のスタイルに影響を受けていると解説されている。言わば、悪い子は相応の報いを受けるというものだ。確かに『ギャシュリークラムのちびっ子たち』では、子供たちは自らの不注意によって事故に遭う。階段から落ちるとか、熊にやられるとか、桃で窒息するとか。こんな危険が身の回りに潜んでいることを子供たちに諭しているようにも見える。例えばグリム童話でも残酷な物語は少なくない。ただグリム童話や「教訓譚」とは異なり、ゴーリーは物語のなかにハッピーエンドやカタルシス、勧善懲悪といった要素をいっさい入れることがない。良い子だろうと悪い子だろうと、徹底的に不幸を貫く。この揺るぎない冷淡な視点がかえって支持されているのだろう。

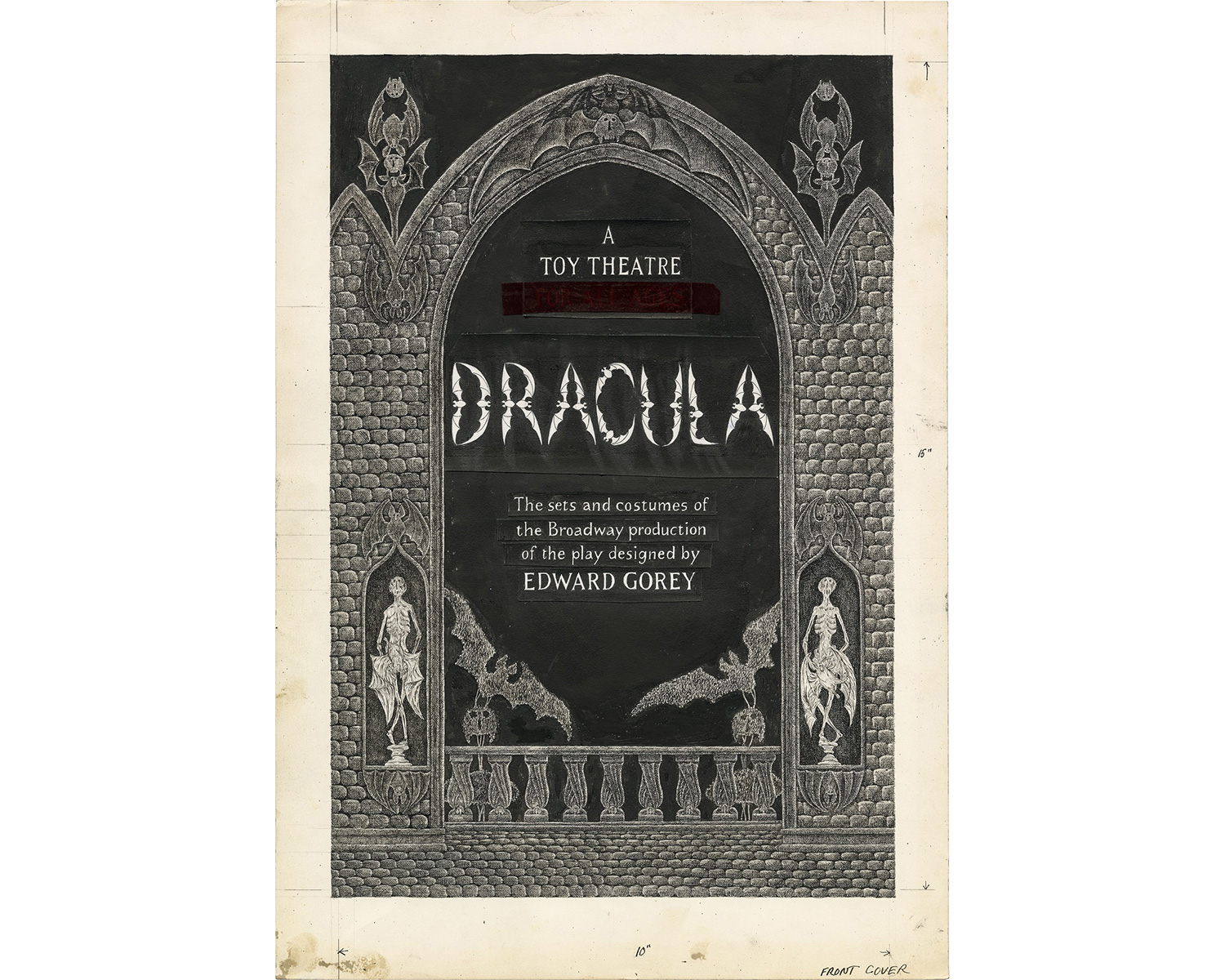

エドワード・ゴーリー『ドラキュラ・トイシアター』表紙・原画(1979頃)インク、紙

エドワード・ゴーリー『ドラキュラ・トイシアター』表紙・原画(1979頃)インク、紙

©2022 The Edward Gorey Charitable Trust

本展では絵本の原画のほか、ゴーリーが手がけた舞台や衣装のデザイン、演劇やバレエのポスターなども紹介されている。米国ではミステリードラマ専門チャンネルのオープニングアニメーションを作画したことで、ゴーリーの知名度が高まったという情報も興味深かった。バレエを愛してやまなかったゴーリーは、バレリーナを主人公にした絵本も描いていたのだが、それもやっぱり寂しく不幸な物語である。つまり子供たちにもバレエにも愛があるからこその辛辣さなのではないか。大衆娯楽に迎合することなく、ゴーリーは世の中の真理を示してくれているようである。

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/199gorey/

2023/04/28(金)(杉江あこ)

ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築

会期:2023/03/17~2023/06/04

六本木ヒルズ展望台東京シティビュー[東京都]

SDGsや多様性、ウェルビーイングといった言葉を、いま、目にしない機会はない。それは高度に科学技術が発達した世の中で、我々が人間らしい生き方を少し見失いかけている証なのかもしれない。ヘザウィック・スタジオはそんな現代人が抱える問題に対し、明快な解決策を示してくれているようだ。彼らの作品はまさに「共感する(される)建築」であると、本展を観て感じた。まず圧倒されたのは、2010年の《上海万博英国館》である。まるで両手でクシャクシャと折り曲げた紙のような敷地に、ハリネズミのような外壁のパビリオンがポツンと建つ。 “針”の正体は無数の透明アクリルの棒で、内壁にまで及ぶその棒の先端には植物の種が埋め込まれており、このパビリオンが地球の未来をつくる種の集合体で成り立っていることを知るのだ。万博というシチュエーションだからこそ成立した、アートのような建築と言える。

ヘザウィック・スタジオ《上海万博英国館》(2010)

ヘザウィック・スタジオ《上海万博英国館》(2010)

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

米国カリフォルニア州シリコンバレーに建てられた、グーグルの新社屋《グーグル・ベイ・ビュー》もいまの時代を象徴する建築だった。まず過剰な柱や壁で分断されてもいなければ、廊下もない、開放的なフロアであることに目を引く。人と人とが自然に出会い、集い、会話が始まり、コラボレーションが生まれることを促す社屋なのだ。全面開口された外壁や、亀甲のような有機的な屋根と屋根との隙間からは自然光や眺望をふんだんに取り込む。さらに屋根には大規模なソーラーパネルを備えるなどして、2030年までにカーボンフリーエネルギーで稼働する社屋を目指しているのだという。従来の閉鎖的なオフィスビルではない、人間らしさを大事にしたワークスペースでこそ、イノベーティブなアイデアは生まれるのではないかと思わせる。

ヘザウィック・スタジオとビャルケ・インゲルス・グループ《グーグル・ベイ・ビュー》(2022)カリフォルニア州マウンテン・ビュー

ヘザウィック・スタジオとビャルケ・インゲルス・グループ《グーグル・ベイ・ビュー》(2022)カリフォルニア州マウンテン・ビュー

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

こうした画期的なプロジェクトを次々と眺めた後、最後の展示スペースでは彼らがデザインした遊び心いっぱいの回転椅子《スパン》に座ることができた。それに腰掛け、身体をぐるんぐるんと揺らしながら、同スタジオ創設者のトーマス・ヘザウィックの講演動画に見入ると、現代人の心に刺さる言葉を彼は投げかけてきた。印象的だったのは「建築的多様性」という言葉だ。つまりいまの時代に求められるのは、機能性ばかりを追求した画一的な建築ではなく、人々の心を豊かにする多様で斬新なアイデアにあふれた建築であると。そんな建築に多く出会える社会がいずれ訪れてほしいと願う。

ヘザウィック・スタジオ《スパン》(2007)Courtesy: Magis

ヘザウィック・スタジオ《スパン》(2007)Courtesy: Magis

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/heatherwick/

2023/04/28(金)(杉江あこ)

吹きガラス 妙なるかたち、技の妙

会期:2023/04/22~2023/06/25

サントリー美術館[東京都]

本展に出品されている現代ガラス作家、関野亮の作品「Goblet(mezza stampatura)」シリーズを、実は私が関わるクラウドファンディングで販売させてもらったことがある。彼は若い頃からヴェネチアングラス様式に憧れ、挑戦し、自らの腕を磨いてきた実力派だ。ヴェネチアングラス特有の超絶技巧を透明ガラスで再現することで、装飾的でありながら洗練された作品を多く生み出している。吹きガラスの道に進んだ理由として、「一つひとつの制作時間が非常に短いので、結果がすぐにわかり、何度も試行錯誤できる」ことを彼は挙げている。確かに熔解炉でガラス種を熔かし、熱いうちに息を吹き込んで成形・加工する吹きガラスは、スピード勝負だ。それゆえに型を用いたとしても、つくり手の技量に大きく左右される技法と言える。

船形水差 イタリア 16〜17世紀 サントリー美術館

船形水差 イタリア 16〜17世紀 サントリー美術館

籠目文赤縁碗形氷コップ 日本 20世紀 個人蔵

籠目文赤縁碗形氷コップ 日本 20世紀 個人蔵

本展は古代ローマ、中世ヨーロッパおよび東アジア、近代日本と、古今東西の吹きガラス作品を一覧できる展覧会である。こうして見ると、吹きガラスの成形・加工(ホットワーク)が、15〜17世紀のイタリア・ヴェネチアでひとつの頂点に達したというのは頷けるし、現代ガラス作家が自らの技を磨くうえでひとつの目標にする様式であるのも納得できた。おそらく現代よりも設備が整っていない工房で、当時の職人たちは切磋琢磨して複雑かつ繊細な装飾をつくり上げたに違いない。その彼らの情熱が遺された作品からもヒシと伝わった。

一方で、日本の明治末期から昭和初期にかけて多くつくられたという「氷コップ(かき氷入れ)」にも心惹かれた。確かにこの形状のガラス器を骨董品でよく見るような気がする。まだ紙コップが普及しておらず、冷菓といえばかき氷くらいしかない時代に、氷コップは産業吹きガラスの象徴と言えるものなのだろう。至極シンプルな形状で、凝った技巧があまりないからこそ、親しみがじんわりと湧く。近代日本の文化の一端を知れて興味深かった。また、新進気鋭の若手作家の現代アート作品を鑑賞できたのも有意義だった。器という機能を離れ、純粋にガラスを使って造形表現をした作品は、どれもダイナミズムにあふれている。このダイナミックさは、吹きガラスだから実現できたに違いない。ガラスを熱で熔かすと、まるで飴細工のごとく操れるからだ。現代アートとして見ても、吹きガラスは魅力的な素材と技法であることを痛感した。

小林千紗《しろの くろの かたち 2022》(2022)作家蔵

小林千紗《しろの くろの かたち 2022》(2022)作家蔵

公式サイト:https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2023_2/

2023/04/28(金)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)