artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展

会期:2023/09/30~2023/12/24

弥生美術館[東京都]

もう十数年前になるが、私が着物にハマるきっかけをつくってくれたのが銘仙だった。着物好きの友人らに連れられてたまたま入ったアンティーク着物店で、ひと目惚れしたのである。その艶感のある生地や鮮やかな色柄に、その頃、着物にさほど興味がなかった私でも心惹かれたことを覚えている。本展のチラシにも「アンティーク着物ブームの牽引役」と記されているように、銘仙は平成・令和の“大人女子”にも、大正・昭和初期の女学生にもときめきを与え続ける着物なのだろう。現に会場では銘仙の着物姿で来館する女性たちをたくさん見かけた。

展示風景 弥生美術館

展示風景 弥生美術館

本展では、銘仙蒐集家・研究家の桐生正子が保有するコレクション約600点のなかから厳選された約60点の銘仙を観ることができる。銘仙とは絣の手法を用いた平織りの絹織物の一種のことで、着物のなかでもカジュアルな普段着やお洒落着に当たる。総覧すると、改めて銘仙の色柄の斬新さを思い知った。大きな格子の上に西洋花や蝶、孔雀の羽などが配された文様をはじめ、アメリカン・アールデコ風、ロシア・アバンギャルド風、カンディンスキー風など、当時、貪欲に西洋の文化を取り入れた様子が伝わってくる。驚いたのは、「エリザベス女王戴冠式文様」である。それはウェストミンスター寺院や華やかな王冠が大胆にレイアウトされた着物だった。1953年に遙か遠くの英国で行なわれた出来事さえも文様として取り入れたのだ。

エリザベス女王戴冠式文様女児四つ身(1953-54)

エリザベス女王戴冠式文様女児四つ身(1953-54)

こうした背景には、1904年にセントルイス万国博覧会を見学した図案家や染織業者が西洋花を文様に取り入れるようになったこと、大正末期から化学染料が導入され、より鮮やかな発色が可能になったことなどがあるという。また何より大正デモクラシーが吹き荒れる世の中で、女性解放運動が盛んになり、女学生たちも大いに触発されたことが大きいのではないか。彼女たちは最先端のファッションを積極的に求め、それに応えたのが銘仙だった。同時代には洋装のモガが銀座を闊歩したと言われるが、それはごく一部の女性に限られ、実のところ銀座を歩く大半の女性たちが身にまとっていたのは銘仙だったという。誤解を恐れずに言えば、銘仙は着物におけるパンクファッションやストリートファッションだったのではないか。現代では正月や成人式などハレの場でしか着る機会がなくなり、着物全般が保守的な傾向にあるが、銘仙には普段着だったからこそ花開いた自由で闊達な精神があった。

市松格子に孔雀羽柄の着物+袴[撮影:上林徳寛]

市松格子に孔雀羽柄の着物+袴[撮影:上林徳寛]

格子にアゲハの着物 帯留には女学校から贈られた校章入り[撮影:上林徳寛]

格子にアゲハの着物 帯留には女学校から贈られた校章入り[撮影:上林徳寛]

大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展:https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/yayoi/exhibition/now.html

2023/12/06(水)(杉江あこ)

111年目の中原淳一展

会期:2023/11/18~2024/01/10

そごう美術館[神奈川県]

女性ファッション誌の金字塔とも言える『それいゆ』を生み出した中原淳一。来年で生誕111年を迎えるにあたり、彼のクリエイションの全貌を紹介する展覧会が横浜で開かれている。本展を見るまで『それいゆ』の誕生にまつわる逸話を私は知らなかったのだが、実は終戦からちょうど1年後の1946年8月15日、「再び人々が夢と希望を持って、美しい暮らしを志せる本をつくりたい」という思いから発刊されたのだという。あれ? どこかで聞いたような話……と思ったのは、やはり戦後間もなくに創刊された生活総合誌『暮しの手帖』が頭をよぎったからだ。これは「もう二度と戦争を起こさせないために、一人ひとりが暮らしを大切にする世の中にしたい」という理念のもと、花森安治が初代編集長を務めた雑誌だった。どちらも動機が似ているだけでなく、編集長が企画から執筆、編集、イラストレーションもこなすマルチクリエイターという点でも共通する。この気鋭の男性編集長二人によって、当時、多くの女性たちが心を救われたのではないかと想像する。

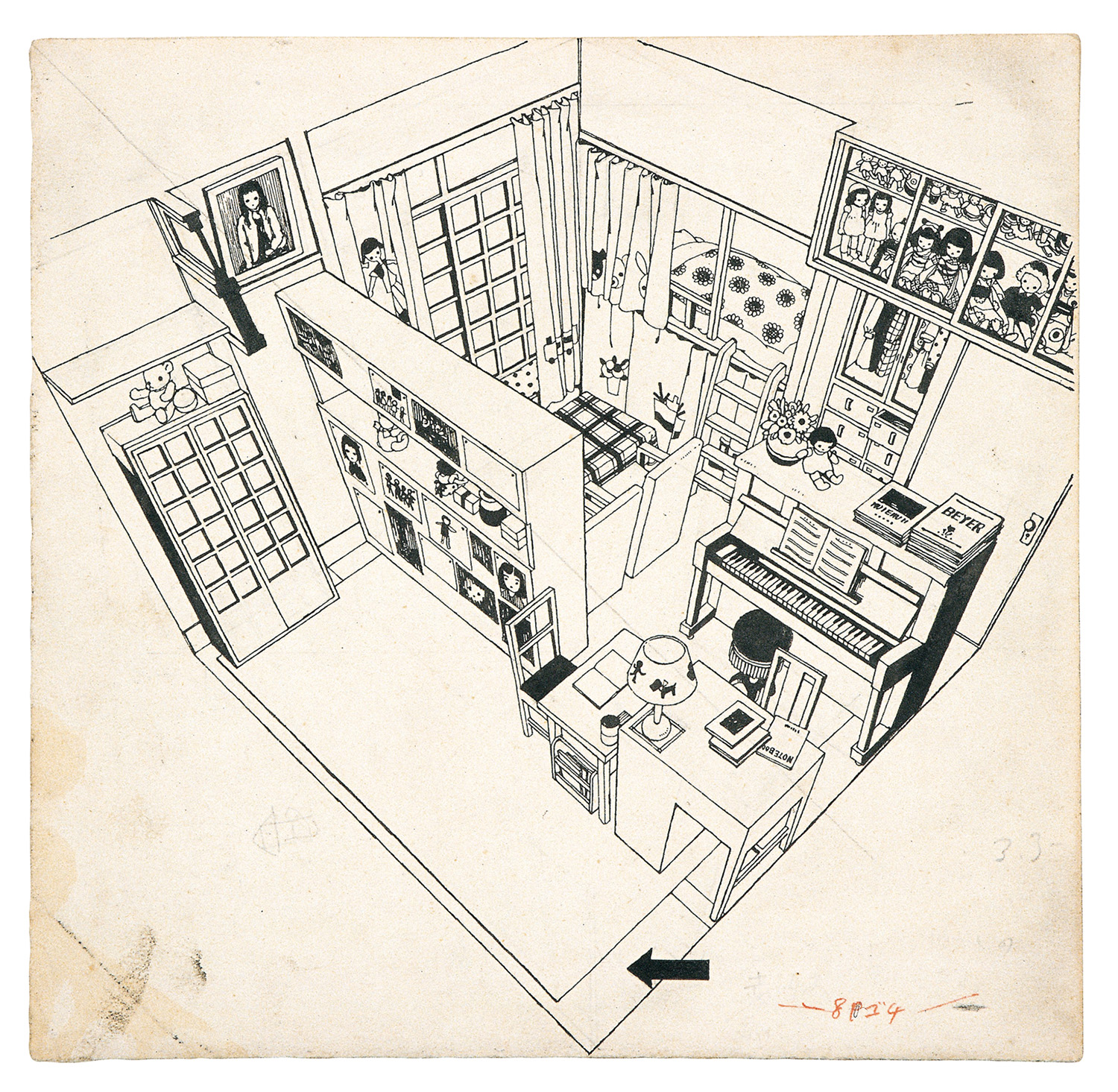

「子供は大人のおさがりばかりで楽しく暮らす」(『それいゆ』第16号原画/1951)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

「子供は大人のおさがりばかりで楽しく暮らす」(『それいゆ』第16号原画/1951)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

花森が生活を実直に見つめたのに対し、中原はもっと文化的な側面から暮らしの豊かさを追求したようだ。ファッションやインテリア、美容、手芸、文学、音楽、美術などをテーマに、美の本質を読者に伝え続けたのである。その象徴的なメッセージが、花を飾る気持ちを忘れないことだった。この清貧で崇高な志に触れ、ひれ伏したくなる気持ちに駆られる。時代背景に大きな違いがあるとはいえ、現代の女性ファッション誌のなんと即物的であることよ。

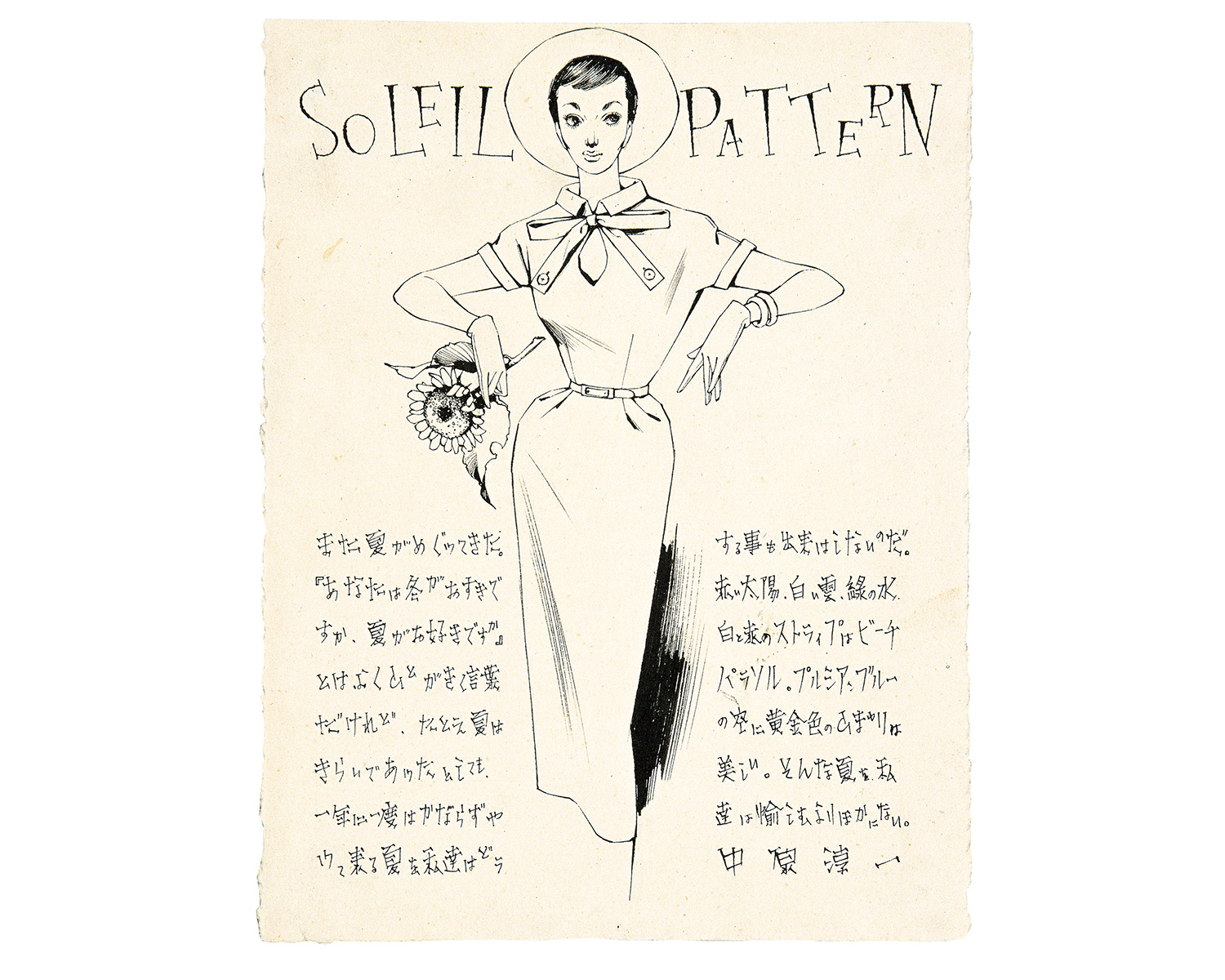

《SOLEIL PATTERN》(『それいゆ』第25号口絵原画/1953)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

《SOLEIL PATTERN》(『それいゆ』第25号口絵原画/1953)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

また、『それいゆ』の魅力は中原がイラストレーションに描いた独特の楚々とした女性像にもあった。読者は彼女らを眺めてファッションの見本にし、生き方の手本にしたのだろう。時代が進むにつれ、『それいゆ』に代わって台頭する一般の女性ファッション誌ではモデル写真が誌面を飾るようになるのだが、読者の夢と憧れを凝縮している点で両者に変わりはない。いつの時代もこうした役割を担うのは女性ファッション誌であり、今後、メディアのあり方が変わったとしても完全になくなることはないのだろう。

それいゆ1954年秋号 表紙 © JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

それいゆ1954年秋号 表紙 © JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

111年目の中原淳一展:https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/sogo-museum-junichi-nakahara.html

関連レビュー

花森安治の仕事─デザインする手、編集長の眼|福住廉:artscapeレビュー(2017年04月01日号)

生誕100周年記念──中原淳一展|SYNK:artscapeレビュー(2013年03月01日号)

2023/12/01(金)(杉江あこ)

倉俣史朗のデザイン─記憶のなかの小宇宙

会期:2023/11/18~2024/01/28

世田谷美術館[東京都]

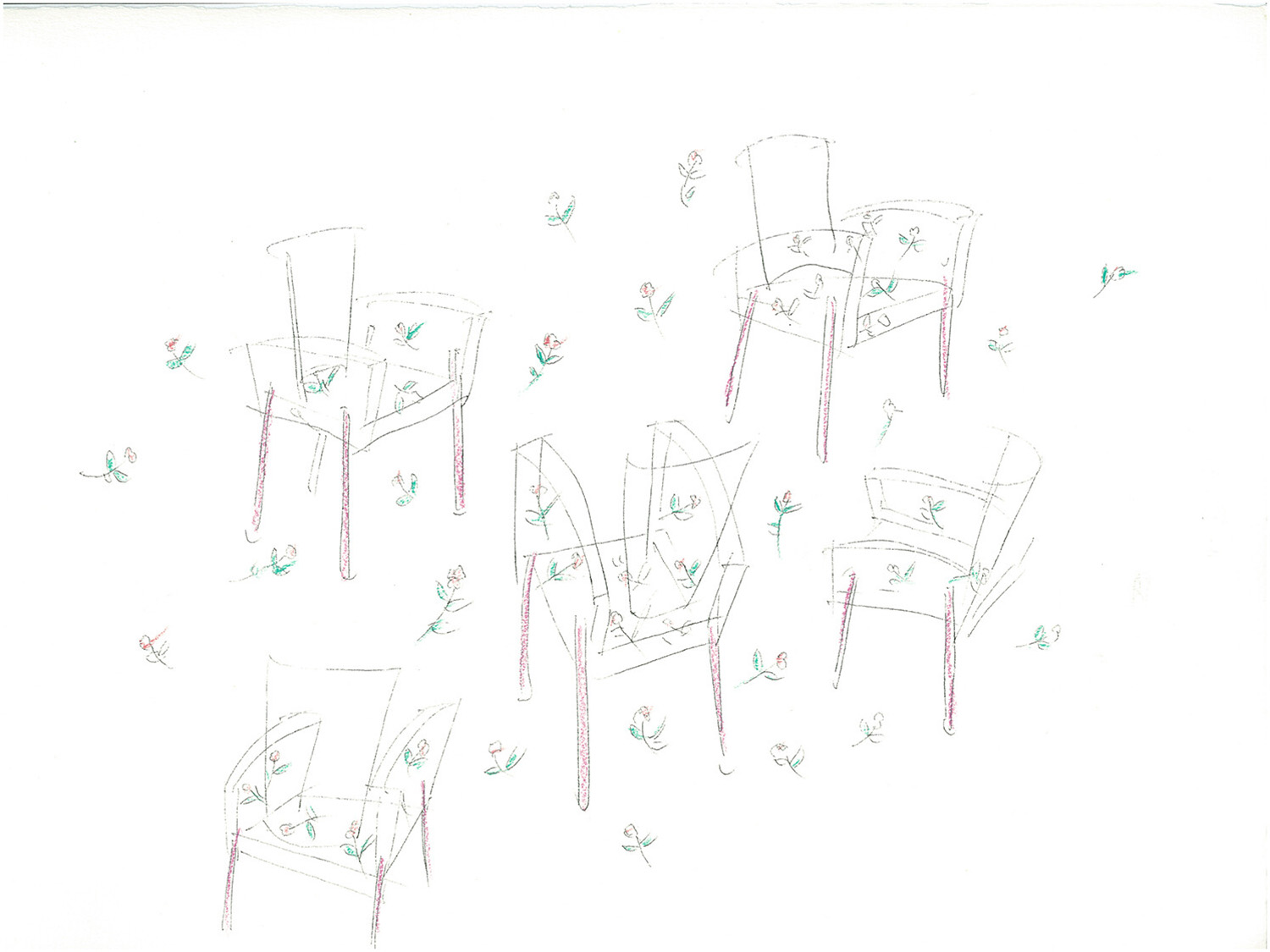

倉俣史朗の著書に『未現像の風景─記憶・夢・かたち』(住まいの図書館出版局、1991/初版)がある。そのなかで、父が勤める理化学研究所内の社宅で幼い頃を過ごしたことが語られる。敷地内に散らばっていた薬瓶などが、自身の原風景にあると告白するのだ。そうした記憶や夢を倉俣は創作の源泉にしたとされるが、本展はこの点に切り込んだ貴重な展覧会だった。断片的に描き留められたままのスケッチや夢日記などの一部が公開されており、それらに触れながら作品を観ることで、倉俣の内面世界に入っていくような気持ちになれた。

会場にはかの有名な造花の薔薇を閉じ込めたアクリルの椅子「ミス・ブランチ」が3脚並ぶほか、「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」「硝子の椅子」「引出しの家具」「変型の家具」など、倉俣が遺したまさに夢見心地な家具がいくつも展示されていた。幼い頃に辛い戦争体験をしたからこそ、自由を強く望み、重力からの解放を謳った倉俣は、つねに記憶や夢とつながりながら、詩的な表現へどんどん向かっていった。当時もいまも、ここまで自らの美学に徹せられるデザイナーはほとんどいないからこそ、倉俣は伝説であり続けるのだろう。

倉俣史朗《ミス・ブランチ》(1988)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

倉俣史朗《ミス・ブランチ》(1988)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

倉俣史朗《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》(1986)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

倉俣史朗《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》(1986)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

「ISSEY MIYAKE」をはじめ、店舗のインテリアデザインを数多く手掛けた倉俣は、商業デザインは消費されるからこそ実験できる場と捉えていたようだ。クライアントの要望よりも自身の作家性を重視し、そのデザインが世間で話題になることで、結果的にクライアントを成功へと導けた。そんな好都合な仕事が許されるデザイナーはどのくらいいるのだろうか。いや、デザイナーではない。現代の常識からすれば倉俣はアーティストなのだ。アーティストゆえに熱狂的に愛され、伝説になり得た。彼が活躍した時代が高度経済成長期からバブル経済期にかけてだったことや、そのバブル絶頂期に若くして逝去したことも影響している。もし彼が現代まで生きていたとしたら……? その後に訪れる不況の世の中をどのように渡り歩いたのだろうか。いつまでも淡い夢を見続けられたのだろうか。儚い束の間の仕事だったために、倉俣が遺した作品はとても純度高く、いつまでも風化することがないのである。

倉俣史朗 ショップ「スパイラル」(1990)[撮影:淺川敏]© Kuramata Design Office

倉俣史朗 ショップ「スパイラル」(1990)[撮影:淺川敏]© Kuramata Design Office

倉俣史朗 イメージスケッチ「ミス・ブランチ」(1988頃)クラマタデザイン事務所蔵 © Kuramata Design Office

倉俣史朗 イメージスケッチ「ミス・ブランチ」(1988頃)クラマタデザイン事務所蔵 © Kuramata Design Office

倉俣史朗のデザイン─記憶のなかの小宇宙:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php?id=sp00216

関連レビュー

浮遊するデザイン──倉俣史朗とともに|SYNK:artscapeレビュー(2013年09月01日号)

2023/12/01(金)(杉江あこ)

生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ

会期:2023/10/06~2023/12/03

東京国立近代美術館[東京都]

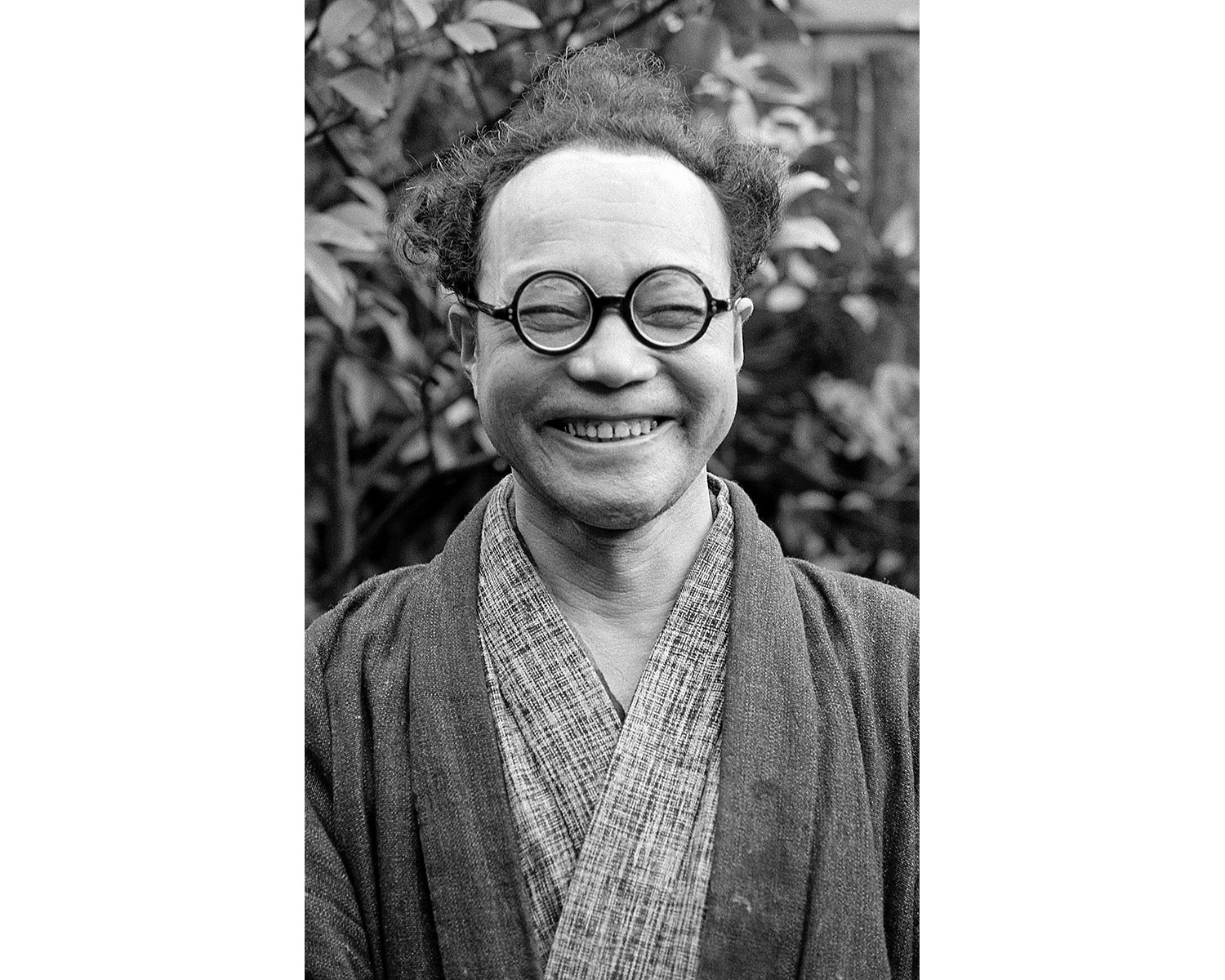

棟方志功といえば、版木にスレスレまで顔を近づけてものすごい勢いで一心不乱に彫刻刀を動かす姿や、太い丸眼鏡にもしゃもしゃの髪、子供のように無邪気な笑顔の人物を思い浮かべる人は多いのではないか。そうしたキャラクターが立っている点で、彼は唯一無二の版画家であるように思う。年老いてなおあのような笑顔の持ち主だったということは、周りからずいぶん愛されていたのではないかと想像する。少なくとも東京で交流していた、柳宗悦をはじめとする民藝運動の人々は彼をとても可愛がり、重用していたことで知られる。

棟方志功ポートレート[撮影:原田忠茂]

棟方志功ポートレート[撮影:原田忠茂]

本展は棟方が生まれ育った青森、版画家として才能を広げた東京、戦時中に疎開していた富山と、縁のある三つの地域に焦点を当てている。それぞれの地域がいかに「世界のムナカタ」をつくり上げたのかという観点から、「メイキング・オブ・ムナカタ」のタイトルがある。私個人的には、前述したとおり、彼は民藝運動のなかで活躍した版画家というイメージが強かったのだが、今回、新たな見方を得た。それは青森という地域性だ。彼が幼い頃、青森ねぶた祭りの人形灯籠「ねぶた」に影響を受けたという解説を見て納得が行った。そもそも青森は世界遺産にもなった縄文遺跡群があることで知られ、縄文人のDNAが色濃く残る地である。青森ねぶた祭りの迫力や情熱はまさに縄文の血によるものだと言える。実際に棟方の家系がどうだったのかはわからないが、そうした縄文人の感性に感化されて育ったことには違いない。だからこそあの伸びやかで、大らかで、虚心な心持ちの作風が生まれたのではないか。

本展では「板画」や「倭画」などの作品以外に、本の装丁や挿絵、包装紙、浴衣の図案など、意外にたくさん手掛けていた商業デザインの仕事も展示されている。当時、棟方は人気作家だったにもかかわらず、頼まれた仕事をあまり断らなかったからだそうだ。いまもなお唯一無二の版画家であり続けるムナカタの魅力を再認識できる展覧会である。

展示風景 東京国立近代美術館

展示風景 東京国立近代美術館

展示風景 東京国立近代美術館

展示風景 東京国立近代美術館

展示風景 東京国立近代美術館

展示風景 東京国立近代美術館

生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ:https://www.munakata-shiko2023.jp/

関連レビュー

棟方志功と柳宗悦|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年03月01日号)

2023/11/03(金)(杉江あこ)

「鹿児島陸 まいにち」展

会期:2023/10/07~2024/01/08

PLAY! MUSEUM[東京都]

鹿児島陸の名前や作品はメディアやプレスリリースなどを通してこれまで目にしたことはあったが、実物を見るのは初めてだった。皿や鉢の見込みいっぱいに描かれた愛らしい花や草木、動物たちを眺めていると、心がほんわりと和んでくる。毎日の暮らしに寄り添うようにと、本展は朝に始まり夜に終わるというユニークな趣旨から「あさごはん」「さんぽ」「おやすみなさい」など一日のシーンごとで構成されていた。おかげですっかり彼の作品に魅了されてしまった。

鹿児島の作品は、いわゆる日本の伝統工芸とは表現方法が異なる。技法の説明を読むと、素地にさまざまな色の顔料で下絵付けした後に線彫りを施し、図案のアウトラインを際立たせているのだという。そもそも下絵付けでこれほどカラフルに発色させられるのかという驚きもあったが、彼の作品を特徴付けているのは多分アウトラインの明瞭さだろう。これによってパッチワーク作品のような温かみを感じるのだ。しかも絵付けした後に線彫りする手順であるため、絵が線からわずかにはみ出ていたり足りなかったりする。そこにハンドメイドらしい伸びやかさを感じる。

展示風景「鹿児島睦 まいにち」展 PLAY! MUSEUM[撮影:植本一子]

展示風景「鹿児島睦 まいにち」展 PLAY! MUSEUM[撮影:植本一子]

こうした技法だけでなく、まるで童話の世界から飛び出したかのような愛嬌たっぷりの動物たちも魅力のひとつだ。本展で秀逸だったのは、児童文学作家の梨木香歩が鹿児島の作品を見て物語を書き下ろしたという絵本『蛇の棲む水たまり』の展示である。器と言葉で物語を観賞できるようになっていて、その世界観を十分に体験できた。陶芸家のなかには初めに物語を書いて、それに基づいて器を製作する人がいるが、逆の手順とはいえ、絵に物語を感じるというのも彼の作品の特徴なのだろう。

展示風景「鹿児島睦 まいにち」展 PLAY! MUSEUM[撮影:植本一子]

展示風景「鹿児島睦 まいにち」展 PLAY! MUSEUM[撮影:植本一子]

また陶芸以外に、鹿児島はほかの職人やメーカーに図案を提供して協働でプロダクトを製作することにも積極的だ。プロフィールを読んで、その理由がよくわかった。美術大学を卒業後、インテリアショップ2社に勤め、そこでビジネスとクリエイティブを結び付ける方法を学び、さらに大量の入荷商品を見ることで品質を見極める目を養ったのだという。独創的な作品づくりとビジネスを両輪で進める力に長けていることも彼の強みである。それはどの工芸作家やクリエイターにも、いまの時代、とても必要な力だと感じる。

展示風景「鹿児島睦 まいにち」展 PLAY! MUSEUM[撮影:植本一子]

展示風景「鹿児島睦 まいにち」展 PLAY! MUSEUM[撮影:植本一子]

鹿児島陸 まいにち:https://play2020.jp/article/makoto-kagoshima/

2023/11/03(金)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)