artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

私たちは何者? ボーダーレス・ドールズ

会期:2023/07/01~2023/08/27(※)

渋谷区立松濤美術館[東京都]

なかなかユニークな展覧会だった。人形を題材に、ここまで風呂敷を広げられるのかと感心した。民俗学的な側面もありながら、工芸や彫刻、玩具、そして現代美術まで、さまざまな分野をボーダーレスに飛び越える媒介として人形を扱っている点が興味深い。ヒトガタと書く人形は、まさに人の写しなのだ。だからこそ人に付いてまわり、人が関わる分野すべてに関係する。古くは呪詛や信仰の対象となり、雛人形や五月人形のように子どもの健康を願い、社会の規範を教える存在となり、また生人形のように市井の人々の生活や風習を描く展示物となった。本展はそんな日本の人形の歴史を順に追っていき、観る者に人形とは何かを考えさせた。

【後期展示】《立雛(次郎左衛門頭)》(江戸時代・18〜19世紀)東京国立博物館蔵[Image: TNM Image Archives]

【後期展示】《立雛(次郎左衛門頭)》(江戸時代・18〜19世紀)東京国立博物館蔵[Image: TNM Image Archives]

私自身、人形との関わりを振り返れば、雛人形もそうだが、もっとも思い出深いのは子どもの頃に遊んだリカちゃんだろう。赤いドレスを着たリカちゃん1体と、確かスーパーマーケットのような模型のセットが家にあり、それらで友達と何度もごっこ遊びをした。子どもが大人の真似事をするごっこ遊びも、いわば、社会の規範を学ぶ一過程である。あの頃、私も含めた少女たちは、少しお姉さんになった自分の理想の姿をリカちゃんに投影して遊んでいたような気がする。そういう点で、リカちゃんは現代っ子の写しなのだ。

人の写しであるからには、人形はさまざまな面を負ってきた。戦争が色濃くなった昭和初期から中期にかけては、騎馬戦に興じる軍国少年たちを象った彫刻や、出兵する青年たちに少女たちがつくって渡したという「慰問人形」があった。慰問人形は粗末な布で手づくりされた人形とも言えないほどの出来なのだが、これは少女たちの写しであり、青年たちは出兵先でこれを見て、自らを鼓舞する力を得たのだという。また昭和初期から百貨店を彩り始めたのがマネキンだ。人々の消費の媒介として、マネキンはもはや当たり前ものになった。さらに人形は性の相手にもなる。本展の最後にはなんとラブドールの展示まであった。あまり見る機会のない、等身大の女性と男装した女性の姿をした2体のラブドールを間近にし、意外にも洋服を着た外観が普通であることに拍子抜けした。しかしどこか虚ろな眼差しがラブドールらしさを物語っている。何らかの理由でこうしたラブドールを必要とする人がおり、彼らはラブドールに家族や恋人のような愛情を注ぐのだという。人の代わりとなってさまざまな場面で人を演じる人形は、いまも昔も、人にとって欠かせないものであり続けるのだろう。

川路農美生産組合《伊那踊人形》(1920〜30年代)上田市立美術館蔵[撮影:齋梧伸一郎]

川路農美生産組合《伊那踊人形》(1920〜30年代)上田市立美術館蔵[撮影:齋梧伸一郎]

高浜かの子《騎馬戦》(1940)国立工芸館蔵[撮影:アローアートワークス]

高浜かの子《騎馬戦》(1940)国立工芸館蔵[撮影:アローアートワークス]

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/200dolls/

※会期中、一部展示替えあり。

前期:2023年7月1日(土)~30日(日)

後期:2023年8月1日(火)~27日(日)

※18歳以下(高校生含む)の方は一部鑑賞不可。

2023/07/15(土)(杉江あこ)

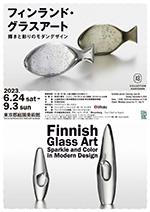

フィンランド・グラスアート 輝きと彩りのモダンデザイン

会期:2023/06/24~2023/09/03

東京都庭園美術館[東京都]

フィンランド・グラスアートの展覧会と聞いて、真っ先に思い浮かんだのは、やはりアルヴァ&アイノ・アアルトと彼らが牽引したイッタラ社である。イッタラのグラスはインテリアショップなどでよく見かけるほか、昨秋にもイッタラ展が開かれたばかりで、正直、もう見飽きたという思いがあったのだが、本展を観ると、それは思い違いだったことを知らされる。もちろん、アアルトのグラスアートも展示されていたのだが、それだけではなかった。1930〜50年代、フィンランドがいかに国策としてグラスアートの振興に力を注いだのかを主題としたうえで、それを支えたデザイナーたちの作品を追った内容となっていた。いわば、アアルトが活躍した時代背景を見るような展覧会だったのだ。

契機は、1917年にフィンランドがロシアから独立を果たしたことだった。当時の潮流からモダニズムが推奨され、ミラノ・トリエンナーレや万国博覧会への参加が積極的に行なわれたという。第二次世界大戦後には困窮をきわめるが、国際社会において、高品質かつデザイン性の高い製品が自国を建て直す原動力になるということで、フィンランドでは唯一無二の「アートグラス」や「ユニークピース」を国際展示会へ出品する機会が増えていく。その結果、フィンランドはデザイン大国としての名声と外貨の獲得に成功するのだ。つまりグラスアートを自国のブランディングに生かし、輸出産業として根気よく育てたがゆえに、いまのイッタラはある。そこに日本も学ぶべき点が大いにあると感じた。

展示風景 東京都庭園美術館

展示風景 東京都庭園美術館

そんな1950年代の黄金期を支えたデザイナーの作品が会場にずらりと並んでいて、とても見応えがあった。フィンランドの自然豊かな森や湖から触発された大らかな造形性や、モダニズムを意識した洗練性、グラスならではの透明感あふれるカラーリングなどをいずれも併せ持ち、完成度の高さを見せていた。生産システムが多少変化しつつも、いまなおフィンランドではグラスアート産業や文化が続いているという。本展を通して、アートが産業をいかに促進させるのかという好例を見たような気がした。

展示風景 東京都庭園美術館

展示風景 東京都庭園美術館

展示風景 東京都庭園美術館

展示風景 東京都庭園美術館

公式サイト:https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/230624-0903_FinnishGlassArt.html

関連レビュー

イッタラ展 フィンランドガラスのきらめき|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

2023/07/15(土)(杉江あこ)

Material, or

会期:2023/07/14~2023/11/05

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2[東京都]

わずか数百年の急激な人間活動によって地球環境が危機にさらされた現在、それでも我々人間は快適な人工環境を手放せず、なお人工的な方法で地球環境をどうにか救えないかと必死にあがいている。本展はそんな愚かさに示唆を与える内容に映った。そもそも人間は地球資源と対話を積み重ね、マテリアルから人工物としての何かをつくり出してきた。その対話そのものがデザインだったかもしれないと、本展でディレクターを務めたTAKT PROJECT代表・デザイナーの吉泉聡はメッセージで述べる。しかし産業革命により、人間はその対話をやめる選択をした。そして自分たちの都合だけで地球環境や資源を支配する一方で、多くの人々はマテリアルから遠ざかり、人工物に囲まれた生活を送るようになった。このように対話を失った不健全な関係が、地球環境問題を引き起こす要因になったのではないかと思えてくる。

本展では「マテリアル」と「素材」の二つがキーワードとなって登場する。マテリアルとは、この地球上に存在する特定の意味を持たないありとあらゆるもの。素材とは、人間や生物との関わりのなかで何らかの意味を持った創造のためのものとする。つまり前者は人工物の材料になる前の状態、後者は人工物の材料になった状態という使い分けだ。しかし素材を英語に訳せばマテリアルであり、両者はほぼ同義でもある。そこで気になって本展の英語解説を確認すると、マテリアルはraw material、素材はmediumと訳されていた。raw materialという表現であればしっくりくる。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奥恵三]

会場自体もマテリアルへの回帰を意識して設計されたようで、什器ではなく、床に直接、設置する作品が多く目立った。例えば、日本各地の山や川から掘り上げた砂(珪砂)と、それらからつくった色鮮やかなガラス片を日本列島の形に沿って置いた、村山耕二+UNOU JUKU by AGC株式会社の「素材のテロワール」。またあるいは、地球上のありとあらゆるものが集まる場所として海に注目し、浜辺で採集した貝や流木、石などを波打ち際に見立てて並べた、三澤遥+三澤デザイン研究室の「ものうちぎわ」など。足元に作品があることで、地球上のマテリアルを眺めるようであり、鑑賞者に対話を促すようもであり、またそれらが素材になる過程を擬似体験するようでもあった。さらにユニークなのは、カラスやキツツキなど人間以外の生物による営巣まで作品の一部として取り上げられていたことだ。そう、マテリアルとの対話は人間だけの特権ではない。地球上の生物すべてが対話を行ないながら活動し、命をつないでいる。むしろ、いま、人間はその対話力を人間以外の生物から学び直さなければならないのかもしれない。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1 村山耕二+UNOU JUKU by AGC株式会社「素材のテロワール」[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1 村山耕二+UNOU JUKU by AGC株式会社「素材のテロワール」[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTロビー[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTロビー[撮影:木奥恵三]

公式サイト:https://www.2121designsight.jp/program/material/

関連レビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

THE FLOW OF TIME|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年11月01日号)

2023/07/13(木)(杉江あこ)

鈴木マサルの展覧会2023 テキスタイルの表と裏 Looking through the overlays

会期:2023/07/01~2023/07/22

テキスタイルデザイナーの鈴木マサルは、テキスタイルの新たな可能性をつねに探究し続けている人なのだろう。これまでにも自身のファブリックブランドを中心に、傘をはじめ、タオルやバッグ、ソックスなど、衣服以外の分野でテキスタイルそのものの魅力を発信し、多くのファンを獲得してきた。例えば傘の形や機能が優れているからというより、テキスタイルの色や柄が素敵だからという購買動機をファンに抱かせるのだ。本展で鈴木がさらに挑戦したのは、空間へのアプローチである。これまでにも広い面積のテキスタイルを大胆に使った展覧会を催してきたように思うのだが、「純粋にテキスタイル自体を主役にした展覧会を行っていなかった」とのことで、今回、彼が着目したのが「テキスタイルの表と裏」である。

展示風景 Karimoku Commons Tokyo[Photo: Masaaki Inoue, Bouillon]

展示風景 Karimoku Commons Tokyo[Photo: Masaaki Inoue, Bouillon]

会場構成:芦沢啓治 展覧会コーディネート:藤本美沙子

テキスタイルには表側と裏側があるという特性ゆえに、空間に設置する際には壁や窓を背にして裏側を隠すようにしてきたことを指摘。衣服も裏側を内にして仕立てて着る。もちろん両面使いが可能な凝った織物や、仕立て方次第ではリバーシブルの衣服もあるが、通常、平坦な織物や染物には表と裏が存在する。鈴木が挑んだのは、空間の中でテキスタイルを自立したプロダクトとして存在させるため、その表と裏の概念をなくすことだった。そこでシャトル織機で織り上げたオリジナル生地の両面に、4版で構成した抽象模様を表2版、裏2版に分けて手捺染で染めるというユニークな手法を採用。つまりどちらの面にも表と裏が存在するプリントテキスタイルを制作したのだ。表の方は鮮やかな色ベタだが、裏の方はかすれた色合いに映る、独特の対比と重なりを生かしたデザインとした。そんな実験的なプリントテキスタイルが展示空間に大胆かつ優雅に波打ちながら垂れ下がり、テキスタイルそのものの魅力をまた突き付けられてしまった。

展示風景 Karimoku Commons Tokyo[Photo: Masaaki Inoue, Bouillon]

展示風景 Karimoku Commons Tokyo[Photo: Masaaki Inoue, Bouillon]

会場構成:芦沢啓治 展覧会コーディネート:藤本美沙子

さらにこのプリントテキスタイルをパーテーションや建具に使うなど、具体的なプロダクトへの展開も見せていた。確かにパーテーションであれば、表と裏の区別なく使えることが求められる。面をテキスタイル1枚で構成できれば、非常に軽やかなものになるだろう。これまでプロダクトや家具におけるテキスタイルは、張地やカバーでしかなかった。そうではない主役級プロダクトを見据えた挑戦を今後も続けていくのだとしたら、楽しみである。

公式サイト:https://commons.karimoku.com/news/detail/230626/

関連レビュー

鈴木マサルのテキスタイル展 色と柄を、すべての人に。 |杉江あこ:artscapeレビュー(2021年05月15日号)

2023/07/05(水)(杉江あこ)

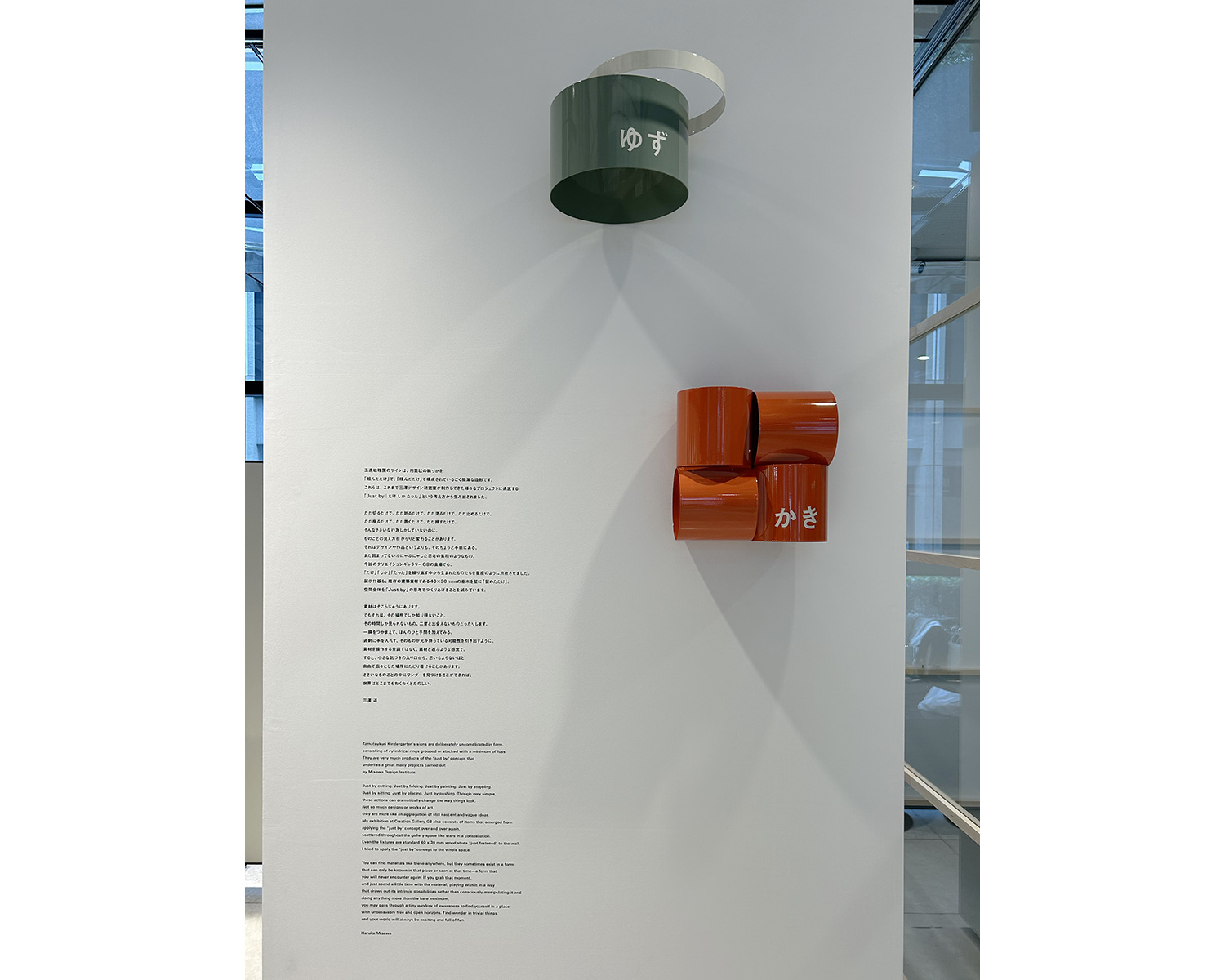

第25回亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」

会期:2023/07/04~2023/07/27

クリエイションギャラリーG8[東京都]

第25回亀倉雄策賞に岡崎智弘と同時受賞した三澤遥。受賞作は、千葉県成田市にある玉造幼稚園のサインである。ここは橋本尚樹建築設計事務所による、いくつもの連続したアーチが建物を囲むユニークな園で、そのサインもありそうでなかったユニークな形状をしている。まるで折り紙でこしらえたかのようなシンプルな円筒状の輪っかを用いたのだ。三澤曰く、輪っかをただ「組んだだけ」あるいは「積んだだけ」で構成されている。例えば組の名前である「さくら」「うめ」「ゆず」「かき」といった花や果物の姿を輪っかの組み合わせだけで見立てた。秀逸なのはトイレの男性用、女性用のサインである。輪っかの組み立て方と色だけで、ここまでサインらしく見せられるのかと驚いた。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

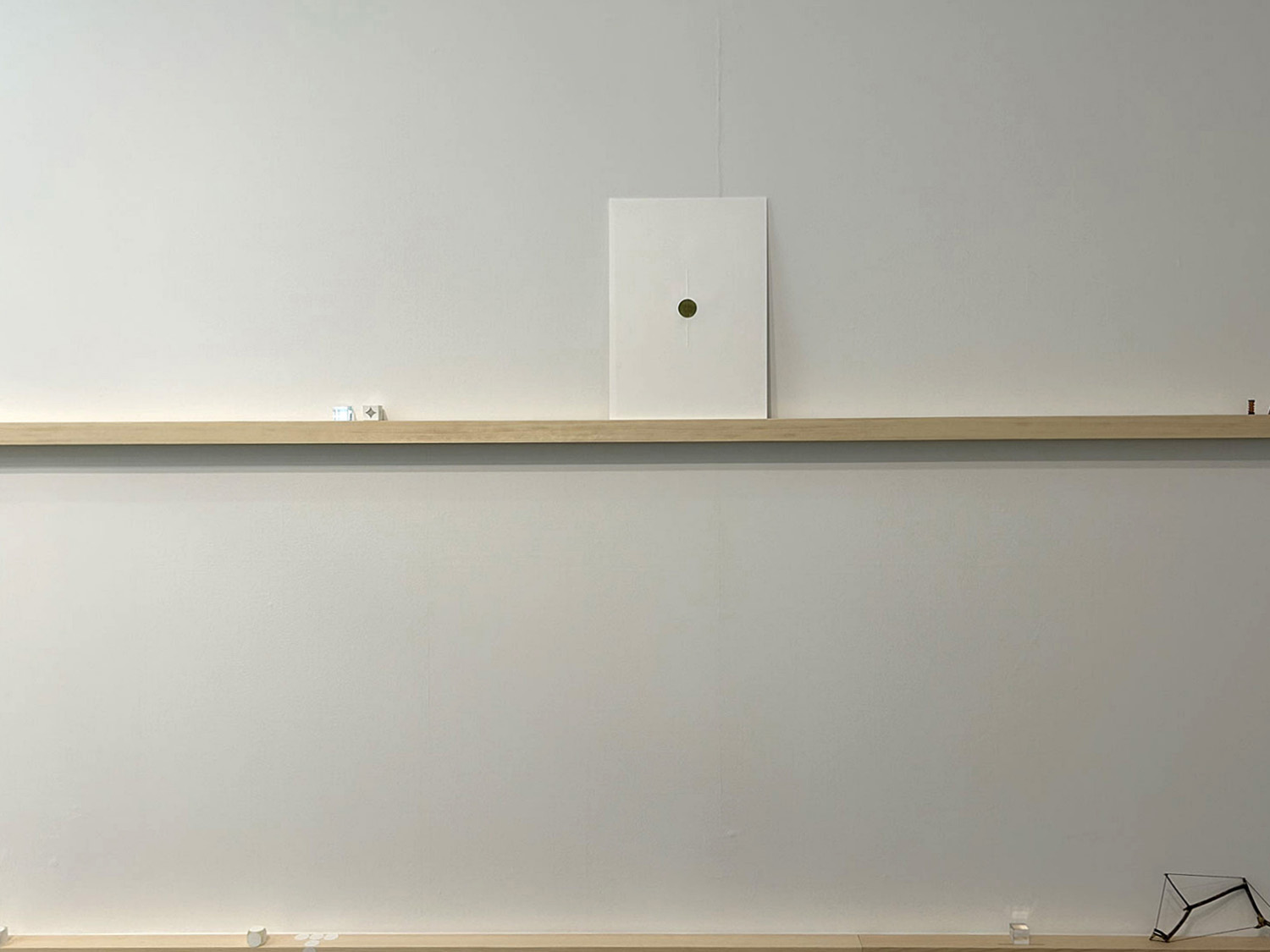

そうした「だけ しか たった」からなる「Just by」という考え方は、三澤がさまざまなプロジェクトに用いてきたものだという。本展もその考え方に則った、「置くだけで」「取るだけで」「積むだけで」「押すだけで」「切るだけで」……と「だけで」の行為から生まれた作品を散りばめた内容となっていた。いや、正確には作品とも違う。「まだ固まっていないふにゃふにゃした思考の集積のようなもの」と解説されている。岡崎智弘 個展「STUDY」でもそうだったが、それは習作のようであり、それ以前のスケッチのようでもある。何ということはなく、紙や鉛筆、アクリル樹脂、ワイヤー、木片、石などの素材を切ったり削ったり貼ったりしただけのものが並んでいた。いわば、彼女の手の痕跡を見るような……。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

什器に関しても既存の建築資材である40×30mm垂木を壁に「留めただけ」なのだが、当然ながら動線を意識した留め方であるし、床にも同じ垂木が迷路のように敷かれていて、その敷き方にも何か意図があるのではないかと勘繰ってしまう。「素材と遊ぶような感覚で」とも解説されているように、まさに三澤の素材に対する愛がヒシと伝わった。きっと素材と戯れることが楽しくて仕方がないのだろう。その楽しさをお裾分けしてもらうような展覧会に感じた。とはいえ、これらが彼女の創造性を生む源泉のようなものだと思うと、あなどれないのである。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2307/2307.html

関連レビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 岡崎智弘 個展「STUDY」|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第370回企画展 続々 三澤遥|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2023/07/05(水)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)