artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

The Original

会期:2023/03/03~2023/06/25

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2[東京都]

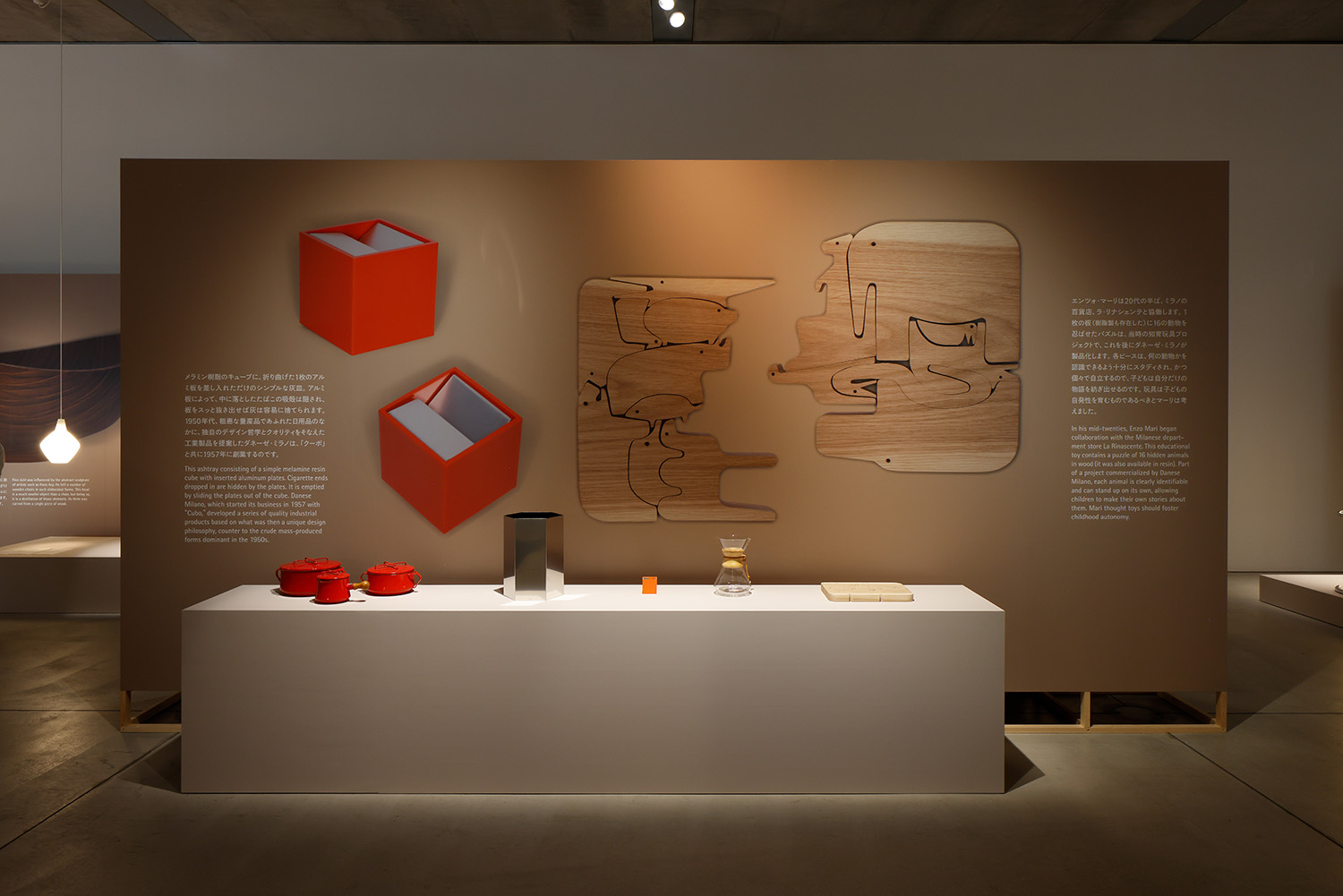

もう10〜20年前になるが、ミラノ・サローネの話題が日本で定着しはじめ、日本企業や日本人デザイナーの参加も相次いだことから、猫も杓子もこぞって現地へ取材やリサーチに出かけた時代があった。イタリア語どころか英語もおぼつかないにもかかわらず、私も何度か訪ねた。しかしブームが下火になり、テロや不景気、コロナ禍など世界情勢への不安も重なったことから、渡航者はだんだん減少傾向に。一方でどんな時代になろうとも、毎年、必ず足を運んでいるジャーナリストも周りに何人かいる。この展覧会のディレクターを務めた土田貴宏がそのひとりだ。本展はそんな彼のライフワークの成果を見るような内容に思えた。企画原案として携わった深澤直人も、ミラノ・サローネで華々しく発表される新作家具や日用品のいくつかを長年多岐にわたりデザインしてきた日本を代表するデザイナーだ。したがって家具や日用品を中心に世界のデザイントレンドの概要や変遷を見るという点では、本展はこの上ないのだろう。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1[撮影:木奧恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1[撮影:木奧恵三]

タイトルである「The Original」とは、「確かな独創性と根源的な魅力、そして純粋さ、大胆さ、力強さをそなえたデザイナーによるプロダクト」だという。つまり本展で着目しているデザインのポイントとは、主に造形性なのだ。深澤が本展に寄せたコメントを見ても、デザイナーとして造形を生み出す際の葛藤や苦労、そして優れた造形への賛美などが語られている。「オリジナルのすばらしさを感じて欲しいのと、一緒に感動を分かち合いたいのだ」というように。それはそれでいいのだが、もっとデザインの本質や役割とは何かを突き詰めていくと、造形性はあくまでデザインの一要素でしかないことを思わざるを得ない。本展を見てやや引っ掛かったのは、その点だった。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奧恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奧恵三]

私もかつて雑誌やウェブマガジンなどでデザイントレンドの記事をたくさん書いてきた。そこでは有名デザイナーがデザインしたプロダクトなど、メディアで取り上げやすい記号化されたものに偏らざるを得なかったので、本展の企画に対してあまり責めたことは言えない。とはいえ、名作と言われる家具や日用品をきちんと調べてみると、造形面だけでなく、その時代の新しい素材や技術、使い方などに挑んだからというエポックメーキングな経緯が多いことは事実だ。もし私がオリジナルという言葉を解釈するならば、そうした革新性を伴い、それが人々や社会にどれほど役立ち、貢献したのかという点を重視したいと思う。オリジナルを考えることは、デザインなり、その分野のそもそもを突き詰めることと同義であることを感じた。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奧恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奧恵三]

公式サイト:https://www.2121designsight.jp/program/original/

2023/03/02(木)(杉江あこ)

仲條正義名作展

会期:2023/02/16~2023/03/30

クリエイションギャラリーG8[東京都]

一昨年に逝去したグラフィックデザイナー、仲條正義への再評価が高まっている。再評価というと、語弊があるのかもしれない。永井一正や田中一光、勝井三雄らと並んで戦後復興期を支えたグラフィックデザイナーとして、彼はこれまでも一定評価を得てきた。ところが、あくまで私感に過ぎないのだが、最近の若い世代の間でも人気が高まっていように感じるのだ。それはなぜだろうと考えてみたところ、たぶんいまのデザイナーにはない独特の作風と感性を彼が持ち合わせているからではないかと思う。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

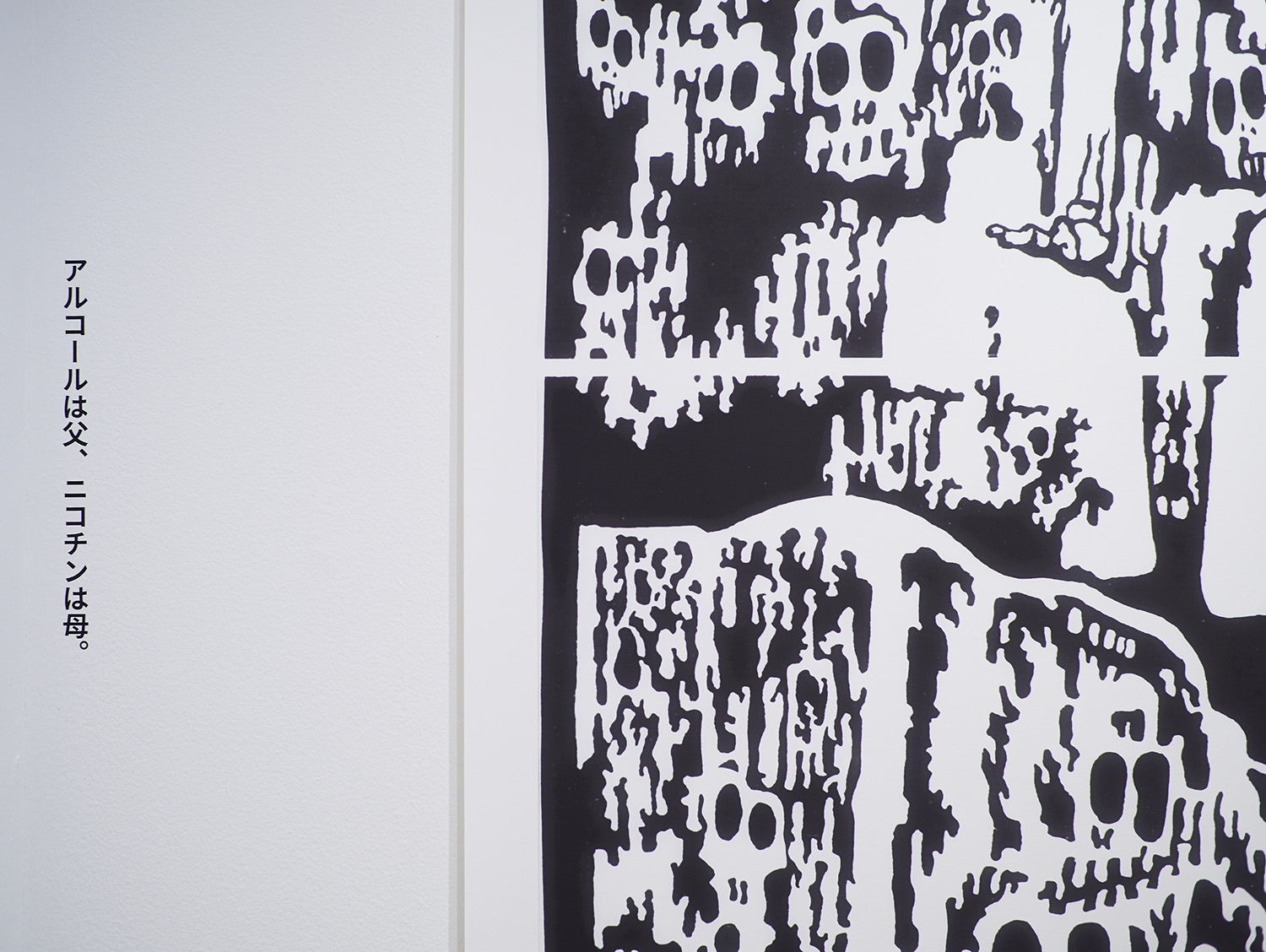

写真やCGを駆使した端正でクールなデザインでもなく、自身の個性を押し殺してクライアントの意向に忠実に沿ったデザインでもない。手描きのイラストや図形もどき、文字を生かした、ある意味「癖のある」表現を一貫してきたのが仲條である。それでいて資生堂の企業文化誌『花椿』のアートディレクションや、資生堂パーラーの一連のパッケージデザイン、東京都現代美術館をはじめとする美術館のロゴデザインなどの仕事を見事にこなし、ファンに長く愛されてきた。長く愛される理由は、いつ見てもハッとした驚きと楽しさにあふれていて、鮮度を失うことがないからである。それは完成された美を疑い、自分をも疑い、既成概念を壊したうえで、つねに新しい表現に挑み続けてきたためか。そんな自由奔放さと確固たる個性、信念を持ったデザイナーは、いまの時代になかなか生まれにくくなっている。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

本展では、仲條が手がけたポスターやロゴ、エディトリアル、パッケージデザインの代表作をはじめ、過去の展覧会の出品作品、手描きの印刷原稿が並んだ。それは彼の88年間のデザイナー人生を一望するようでもあった。個人的にツボだったのは、会場の隅々に小さな文字で「仲條語録」が記されていたことだ。「知的に見えるものはダサイ。」「タブーを犯す若い才能が輩出するのは嬉しい。タブーが減って楽になる。」「私の創作衝動には恨みもある。」「アルコールは父、ニコチンは母。」「体調は少し悪い方が良い。」など、ならず者的な顔をどこか見せつつも、思わず笑ってしまうような言葉ばかりである。そんな正直でかしこまらない面を持ち合わせていることも、彼が人々に愛される所以なのだろう。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2302/2302.html

2023/02/20(月)(杉江あこ)

DNPグラフィックデザイン・アーカイブ収蔵作品より 動物会議 緊急大集合!

会期:2023/02/09~2023/03/25

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

まさに1年前、ロシアがウクライナに軍事侵攻した翌日、私は奇しくもエーリッヒ・ケストナーとヴァルター・トリアーの絵本『動物会議』を題材にした展覧会を別の美術館で観た。同書は人間が性懲りもなく戦争をしようとすることに対し、あらゆる動物が一致団結して「動物会議」を開き、人間に不戦を要求するというファンタジックかつ崇高な物語である。本展は、同書にインスピレーションを受けて企画された120点余りのポスター展だ。動物を通して生命や環境、戦争、文化、社会に対する問題意識や危機意識を表明した、グラフィックデザイナーやアートディレクター、アーティスト34人によるメッセージ作品が並んだ。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[撮影:藤塚光政]

そもそもデザインは、人々の暮らしや社会を良くするためにあるべきものだ。ということは、いま、デザインに求められる究極の役割とは、この戦争を止めることではないか。戦争を止めるためのデザインとは何かを考えることは難しいが、せめてそれぞれの分野においてできることから始められるといい。そう考えると、グラフィックデザインにできることは、人々にインパクトのあるメッセージを送り、彼らの心理に効果的に働きかけることではないかと思う。その点で、私は本展を興味深く観覧した。例えばグラフィックデザイナー、新村則人の山口県魚連「百年先の海を考える」ポスターシリーズは、予想外の動物写真とキャッチコピーで見る者の目を引く。またグラフィックデザイナー、U.G.サトーの軽妙なイラストレーションによる「WARNING AGAINST WARMING」や「自然遺産を守ろう」といったポスターは、ユニークで機知に富んでいた。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー地下1階[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー地下1階[撮影:藤塚光政]

最近、私も知ったのだが、戦争は国や人々を滅ぼすだけでなく、地球環境にも深刻なダメージを与えるのだという。戦闘による爆薬や燃料の大量使用、建物や森林、畑の火災、また避難民の大移動などによって二酸化炭素が多量に排出され、地球温暖化をより進めるからだ。動物から見れば、人間はろくなことをしないと思われても仕方がない。国同士のイデオロギーの違いや覇権争いなどに愚かにとらわれるよりも前に、自然と同調しながら生きる動物の目線までいったん下りてみることが人間に問われている。これらのポスターを眺めながら、改めてそう感じた。

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000815

ポスターデザイン:永井一正

関連レビュー

どうぶつかいぎ展|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年03月15日号)

2023/02/20(月)(杉江あこ)

クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ

会期:2022/12/21~2023/05/28

東京都現代美術館[東京都]

大変な人気ぶりである。昨年末に始まってから、そのうち観ようと思いつつも、チケットを予約するにも何週間か先にしか取れない状況が続いたため、つい先延ばしにしてしまった。世界に名を馳せるメゾンで、パリを皮切りにロンドン、ニューヨークなど世界の都市を巡回してきた展覧会といった前評判はあるにしろ、皆、そんなにクリスチャン・ディオールが好きなのか? と思ったほどである。が、本展を観て改めて理解した。日本人にとってクリスチャン・ディオールは特別な存在だったのだ。

何しろ日本に最初に進出した西洋ファッションブランドがディオールだった。戦後復興期の1953年、ディオールは繊維メーカーの鐘紡(カネボウ)、百貨店の大丸とライセンス契約を結び、これらがメゾンの型紙を用いて日本人体型に合わせた洋服をつくることを認め、さらに日本人モデルを起用したファンションショーを開催するなどして、日本でのブランド浸透に努めたのだ。その後1959年、皇太子(現・上皇)と美智子さま(現・上皇后)のご成婚パレードで、美智子さまのウェディングドレスを仕立てたのもディオールだった。

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

そんな日本との縁の深さを示すように、本展では「ディオールと日本」と題したセクションを設けるなど、東京展向けにアレンジされた構成が目立った。「ねぶた」の技法で和紙を骨組みに張ったという空間デザインの中で、北斎の浮世絵を引用したコート(2007年春夏オートクチュールコレクション)をはじめ、着物や帯のスタイル、絞り染めなどをモチーフにしたドレスなどが展示され、ディオールの日本趣味への傾倒がうかがえた。これを観てまた、ディオールに親近感を覚える日本人が増えるのだろう。例えば毎年パリで開催される見本市「メゾン・エ・オブジェ」でも、日本の伝統工芸品がディオールの目に留まり注文を受けるという商談話をよく聞く。それもこれも本展を見て合点がいった。日本の伝統文化や繊細なものづくりへの理解と共感がメゾンに脈々と受け継がれてきたからではないか。また、ディオールを象徴する大きなテーマとして「女性を称え、花への愛を賛美し、芸術と歴史と文化を称揚するファッション」が継承されてきたという。確固たる美学に裏付けされているからこそ、ディオールはオートクチュールの帝王として揺るぎがないのだろう。本展もそれを体現した見事な内容だった。

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/Christian_Dior/

メインビジュアル:©YURIKO TAKAGI

2023/02/14(火)(杉江あこ)

マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン

会期:2023/03/03〜

ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー[全国]

大らかな花模様の「ウニッコ」などで知られる、マリメッコを代表するデザイナー、マイヤ・イソラ(1927-2001)。彼女の足跡をたどったドキュメンタリー映画が間もなく公開される。ドキュメンタリー映画というと、さまざまな関係者へのインタビュー映像や記録映像、監督独自の見解を述べるナレーションなど「第三者の視点」で構成されることが多いが、本作はそれとは少し異なっていた。撮り下ろしのインタビュー映像はマイヤの実娘クリスティーナに対してのみで、あとは本人の日記や家族に宛てた手紙を読み上げる「自分語り」でほぼ構成されていたからだ。そこに当時の様子を映し取ったアーカイブ映像や写真、またアニメーション化されたマイヤの絵画やデザイン画が小気味良く挟み込まれていく。そのため観る者は彼女の内面へと知らず知らずのうちに入り込んでいき、自分の内面とも同化するような感覚に陥るのである。彼女の体験や感情がどのように創作へ結びついていったのかがまさに手に取るようにわかり、大変に興味深かった。

監督:レーナ・キルペライネン 出演:マイヤ・イソラ、クリスティーナ・イソラ、エンマ・イソラ

監督:レーナ・キルペライネン 出演:マイヤ・イソラ、クリスティーナ・イソラ、エンマ・イソラ

2021年/フィンランド・ドイツ/フィンランド語/100分/カラー・モノクロ/ビスタ/5.1ch/原題:Maija Isola 英題:Maija Isola Master of Colour and Form

後援:フィンランド大使館 配給:シンカ + kinologue

© 2021 Greenlit Productions and New Docs

マイヤの人生は、旅そのものだった。フィンランド南部に生まれ、少女時代を戦時下で過ごし、19歳で娘を出産した後に芸術大学へ進学。マリメッコでデザイナーとして仕事を始めた後もヨーロッパ中を巡り、パリに何度か滞在し、また北アフリカのアルジェリアや米国のノースカロライナ州へも移住するなど、つねに移動を繰り返した。その間に三度の結婚と離婚を経験し、いくつかの恋愛もした。旅と自由、恋愛が、彼女の創作の源だったのだ。

「母にとって恋は芸術活動の1つでした。新しい恋人からエネルギーをもらって自身の作品に活かすのです」と娘が証言する。一方で、マイヤは孤独も深く愛した。「孤独というものを私は決して恐れない。孤独はむしろ私の望むものであり、心のやすらぎさえ覚える」と日記で独白している。つまり新しい土地や人々との出会いでインスピレーションや情熱を得た後は、誰にも邪魔されずひとりで創作に没頭したことの表われなのだろう。そうした自身のバランスを取るためにも、三度の結婚と離婚が必要だったようにさえ思える。また、彼女はデザイナーとしてだけでなく画家としても活躍し、亡くなるまで絵を描いていたという。「創作は生きている実感を得る唯一の手段だ」という言葉が実に印象的だった。彼女の人生はまた、創作そのものでもあったのだ。

公式サイト:https://maija-isola.kinologue.com

2023/01/31(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)