artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

グラフィックトライアル2023 ─Feel─

会期:2023/04/22~2023/07/09

印刷博物館 P&Pギャラリー[東京都]

本展は、第一線で活躍するクリエイターと凸版印刷とが協力し合い、新しい印刷表現を探るという恒例のプロジェクトである。今回のテーマは「Feel」。これにはコロナ禍がそろそろ終わりを迎え、先行き不透明な時代でありながらも、我々はより健やかに前向きでありたいといった思いが込められている。参加クリエイター4組がそれぞれに得意とする分野でアプローチをしたなかで、私が注目したのはアートディレクター・グラフィックデザイナーの木住野彰悟の作品「再構築」だ。円柱状の紙製飲料容器「カートカン」のリサイクル回収品をはじめ、段ボールの端材、断ち落とされたカラーバー(印刷時に色濃度の管理を行なうためのマーク)、製本加工時のクズなど、廃材を再利用して紙を漉くというトライアルを行なっていた。もちろん再生紙自体は珍しい試みではない。しかしこのトライアルではあらゆる産業廃棄物が工夫次第でアップサイクルも可能になるという、明るい未来を指し示しているように感じたのだ。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

廃材を細かく砕き、水でドロドロに溶かし、手漉きと機械漉きの両工程を経て生まれ変わった紙は、実にユニークな表情をしていた。カラーバーを原料とした再生紙は、赤や青などの鮮やかな色が繊維の中にわずかに見え隠れし、その面影を残す。当然、これらの再生紙にまっさらな白さはない。しかし従来のように漂白するのではなく、表面に白インキを一度あるいは二、三度刷ることで、印刷紙としての機能を十分に果たすことを検証したのである。結局、再生紙ならではの風合いを「個性」として人々が積極的に認めるかどうかではないか。実際に商品化にあたってはコスト面や製造方法などを整備する必要があるだろうが、これはSDGsに適った問題解決であり、多様性にもつながる価値を持った商品になるのではないかと感じた。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

また、凸版印刷でアートディレクター・デザイナーを務める島田真帆の作品「風光」は、特殊インキと特殊紙を組み合わせて、日本の四季を繊細かつ淡い色調で表現したものだ。彼女が同社で企業カレンダーの企画制作を手がけてきたという経歴に納得した。特段、風景写真や絵がなくても、色彩のニュアンスだけで四季を表現できるという点が興味深かった。それだけ日本人が四季に対するイメージをしっかりと持っている証なのだろう。こんなビジュアルのカレンダーがあったら、わが家にぜひほしい。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

公式サイト:https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/graphictrial/2023/

関連レビュー

グラフィックトライアル2022 ─CHANGE─|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年05月15日号)

グラフィックトライアル2020 ─Baton─|杉江あこ:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

2023/04/25(火)(杉江あこ)

そばにあった未来とデザイン「わからなさの引力」展

会期:2023/03/18~2023/03/26

何なのだろう、この展覧会は。13人のクリエイターが自分にとって「説明しがたい魅力をもっているもの」をひとつずつ紹介し、その「わからなさ」を探る言葉を展示するという内容である。いや、そうした主旨は理解できる。ものづくりや表現に携わる美術家やデザイナー、クリエイティブディレクター、建築家らのまるで原風景を覗き見るような、至極個人的な感情で選ばれたものは非常に興味深かったし、客観的に見てもどこか郷愁や愛情を感じられるものが多かったからだ。例えば「ペラペラの温泉タオル」「コンベックス」「ソフビの虎」「ハワイアナスのサンダル」など、一見、おしゃれでも何でもない、どちらかと言えばチープで、一昔前の価値観を思わせるものも展示されていた。それでも共感を呼ぶのは、私を含め観覧者が彼らと同時代を生きてきたからだろう。まさに説明しがたく、人間くさい情のようなものが、それらに湧いていることを理解できるからだ。そうしたものを恥ずかしげもなく、本展の意向に沿ってさらした13人のクリエイターには脱帽する。何というか、自らの創造性の手前にある心の内を見せるような行為にも思えたからだ。私の知り合いのデザイナーも何人か参加していて、個人的にも面白く観覧した。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

むしろ私が不可解だったのは、こうした主旨の展覧会を企画したNTTドコモの狙いである。企業の文化事業でも、商品やサービスをPRする場でもなく、自社の先端テクノロジーとは逆行するものを紹介する場をあえて設けたのだ。これについては「テクノロジーの進化のなか、機能的・理性的に価値をはかろうとすることでこぼれてしまっていた『なにか』を探る展覧会」と説明されている。それはトップランナーがふと立ち止まって足元を見回すような行為だ。同社はそうした潮目に立たされているのだろうか。結局、どれだけテクノロジーが進化しても、ものを所有し道具を使うのは人間だ。人間の視点を置き去りにしてしまっては、そのテクノロジーも生きてこない。そうした生身の人間の肌感覚のようなものを改めて再点検しているのかもしれない。もし本展が新たな創造性を生む場となるのなら、なかなかである。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真:鈴木優太]

公式サイト:https://design.idc.nttdocomo.co.jp/event/

関連レビュー

少し先の未来とデザイン「想像する余白」展|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

2023/04/01(日)(杉江あこ)

TDC 2023

会期:2023/03/31~2023/04/28

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

文字の視覚表現を軸にした国際賞「東京TDC賞2023」の受賞作品とノミネート作品を展示する、恒例の展覧会が今年も開かれた。今回は国内から1983点、海外から1696点の応募があったという。ここ数年、海外からの応募作品が増加傾向にあることから、受賞作品全体に占める海外作品も増えた印象がある。特に中国からの受賞作品が目立っていた。

なかでも面白かったのは、タイプデザイン賞を受賞したJunyao Chuの作品「15」だ。15×15ピクセルのビットマップを独自に設定し、そこに黒白を塗り分けることで、「手書き風」漢字の文字をいくつも浮かび上がらせたのだ。ビットマップを拡大して見ると、何の漢字なのかが少々わかりづらいが、縮小して見ると、確かにそれらは漢字として成立している。日本人が見ても、だいたいの漢字を読むことができた。現代のコンピューターではアウトラインフォントが主流のため、ビットマップフォントへの需要がどれほどあるのかはわからないが、中国人が母国語の文字のデザインを追求する姿勢には共感を持てる。なぜならコンピューターは西洋文化を基に開発され発展したものであるため、フォントの発展も欧文が基となっている。そんな背景があるにもかかわらず、平仮名、片仮名、漢字が入り混じった日本語のフォントがよくここまで発展できたものだと一方で思う。中国語のフォント事情については知らないが、想像するに、そんな西洋文化主流のフォントに対するジレンマが中国人にはあるのではないか。つまり、これは複雑な構造をもつ、漢字のコンピューターに対する可能性を探った結果なのだろう。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1[写真:藤塚光政]

中国からの受賞作品で、もうひとつ注目したのはHan Gaoの作品『Frankenstein Itself』である。世界的に有名な文学「フランケンシュタイン」をタイポグラフィー的に再解釈した作品とのことで、意図的に位置をずらし、向きを変え、大小を混ぜ合わせた、奇妙な文字で組んだ書籍である。その奇妙な面持ちは、まさに同文学に登場する醜い人造人間(怪物)のようだ。一文字ずつ反転させたり、180度回転させたりといった徹底的かつ極端な方法で欧文フォントをいじることができたのは、彼にとって欧文が母国語ではないからではないか。おそらく西洋文化圏のデザイナーはここまで大胆に欧文フォントをいじることはできないだろう。そうした点で、今後も西洋文化圏以外からの視点が国際賞としての東京TDC賞を面白くするに違いない。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1F[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1F[写真:藤塚光政]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000816

[ポスターデザイン:Kim Dohyung]

関連レビュー

TDC 2022|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

TDC DAY 2020|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

2023/04/01(日)(杉江あこ)

森本美由紀展 伝説のファッション・イラストレーター

会期:2023/04/01~2023/06/25(※)

弥生美術館[東京都]

※カラー作品は展示替えあり。前期:2023/04/01~2023/05/14、後期:2023/05/16〜2023/06/25

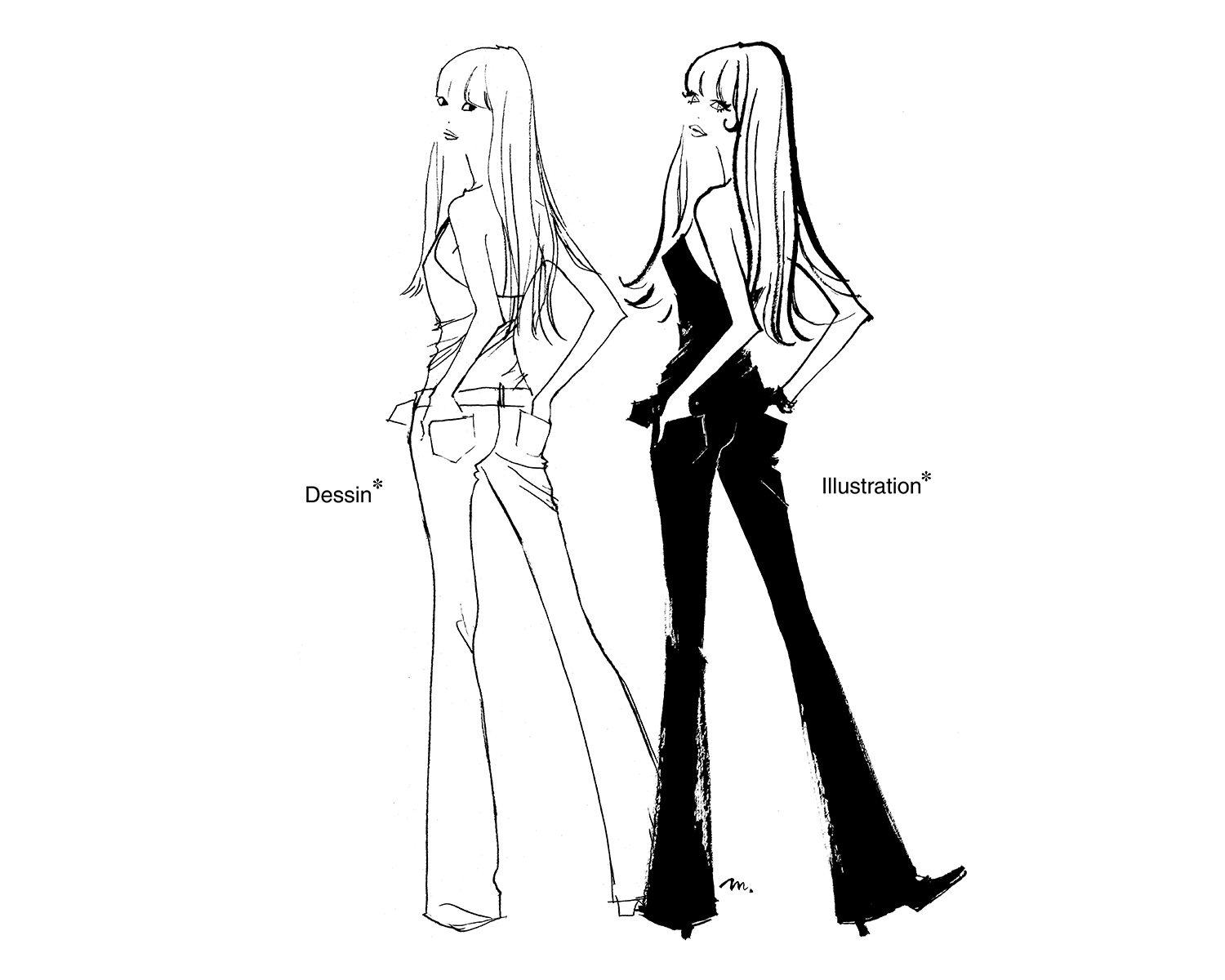

1980〜90年代に青春を過ごした中高年層、それも女性なら、きっと一度は目にしたことがあるだろう。森本美由紀のファッション・イラストレーションを! 漏れなくそのひとりだった私は、懐かしさのあまり本展を観に行った。おしゃれの代名詞だった憧れのイラストレーションをじっくり眺めると、当時には気づかなかったいろいろな面を発見することができた。まず、セツ・モードセミナーの出身者らしい、服飾用スタイル画の手法で描かれたイラストレーションだったこと。画材は墨と筆であったこと。これらは下手をすれば和のイメージになりかねないが、彼女は持ち前のセンスによって唯一無二のスタイルを確立したのだ。さらに彼女にはモデルの親友がいたらしく、その親友にさまざまなポーズを取ってもらい、デッサンを着実にこなして腕を磨いたようだ。そうした土台の上に成り立ったイラストレーションだったのである。

墨によるアートワーク(1990年代)紙・墨 ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

墨によるアートワーク(1990年代)紙・墨 ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

そのうえで改めて思うが、森本美由紀のイラストレーションはファッション・フォトに近い。いまにも動き出しそうな生き生きとしたポージングや流行の洋服、少しセクシーでキュートな表情は、まさに人気ファッション雑誌に載るモデルのようだ。そして大胆な筆使いをする一方で、あえて線を入れない部分があることに気がついた。主に女の子の顔の輪郭線である。ヘアスタイルやうなじ、目や口などのパーツによって顔を浮き立たせることで、輪郭線を省いているのである。そうすることで、顔に透明感が増す。それはまるで露光の多い写真のように見え、女の子がキラキラと輝いて見える。この手法こそファッション・フォトではないか。

ピチカート・ファイヴのCDのための習作(1997)紙・墨・マーカー ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

ピチカート・ファイヴのCDのための習作(1997)紙・墨・マーカー ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

本展ではそんな墨と筆を使ったファッション・イラストレーションを確立させる前の森本美由紀のイラストレーションの変遷も紹介していた。ペン画、色鉛筆画など、意外にも“普通”にかわいいイラストレーションを描いていたことを知る。デビューからずっと雑誌のページを飾る挿絵を地道に描き続けてきたからこそ、彼女の大成はあったのだろう。イラストレーションではないが、昔、私もさまざまな雑誌で取材をして記事を書くライターをしてきた身なので、その苦労は手に取るようにわかる。雑誌も、音楽やサブカルチャーも、商業施設も、ファッション・イラストレーションがアイコンになった時代がかつてあった。彼女はそんな時代の空気に見事にマッチしたイラストレーターだった。

デッサンと墨によるアートワーク(2000年代)デジタル・データ[制作:森本美由紀] ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

デッサンと墨によるアートワーク(2000年代)デジタル・データ[制作:森本美由紀] ©Miyuki Morimoto/森本美由紀 作品保存会

公式サイト:https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/yayoi/exhibition/now.html

2023/04/01(日)(杉江あこ)

猪谷千香『ギャラリーストーカー─美術業界を蝕む女性差別と性被害』

発行所:中央公論新社

発行日:2023 /01/10

ギャラリーストーカーという言葉を、本書で初めて知った。曰く、画廊やギャラリーなどで若い女性作家につきまとう人たち(多くは中高年男性)のこと。確かに個展を開いた作家は、会期中に何日か在廊することがほとんどだ。来場者と会話をし、作品の前に立って解説をすることで、ファンづくりにつながり、作品購入にも結びつきやすいからだ。そんな良質のファンは作家にとって大歓迎である。しかしそこに付け込み、作家に個人情報を聞いたり、食事やデートに誘ったり、しまいには作品購入と引き換えに男女関係を求めたりする人たちがいるのだという。客やコレクターである彼らを作家は端から無下にはできない。そのため徐々にエスカレートしていく彼らのストーキング行為に、身の危険を覚え、心を病んでしまう作家が少なからずいるという事実が、本書で明かされる。

最近、映画業界などさまざまな業界で性暴力やハラスメント問題が取り沙汰されている。結局、美術業界も同じなのかという、最初はただ気持ち悪い性被害をいくつか追ったドキュメンタリーなのかと思いきや、読み進めるうちに美術業界特有の構造的な問題や根幹的な話へと展開する。その辺りが大変興味深いものだった。

そもそも美術作家を育成する美術系大学、いや、そこに入学するための予備校からハラスメントは横行していると本書は指摘する。なぜならそこで教える教員との人間関係が、ある種の徒弟関係となり、卒業後もずっと続いていく狭い業界であるためだ。そもそも美術家はフリーランスが基本で、組織に守られていないことも大きい。さらに美大(東京藝大と東京の五美術大学を調査)には女子学生が7割超と多いにもかかわらず、逆に教授陣は男性が8割超という実態がある。この歪なジェンダーバランスがハラスメントの温床になるという。私もある美大で非常勤講師をしていた経験があるが、クラスのほとんどが女子学生だった。しかし名声を得る美術家は、その男女比が反映されず、男性の方が圧倒的に多い。それは女性作家が成功しづらい環境が、日本の美術業界にはあることを示唆する。西洋美術が輸入された明治時代から続く、言わば男尊女卑的な観念がはびこる業界ゆえに、その根底には女性差別があり、ハラスメントが起きる要因になっているというのだ。確かに私の友人の女性作家も、「あいつはどこそこのキュレーターとデキているから成功できた」などのやっかみを若い頃によく言われたと聞いたことがある。一見、自由で華やかな美術業界で、実は深刻な問題を抱えていたことを思い知らされた一冊だった。

2023/03/26(日)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)