artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

ルサンチカ『殺意(ストリップショウ)』

会期:2023/05/15~2023/05/21

アトリエ春風舎[東京都]

演劇の面白さとは何か。正解のある問いではない。しかし「戯曲を上演する」という特異な形式は間違いなく演劇ならではの面白さの源泉のひとつと言えるだろう。観客と「いまここ」を共有する演出家・俳優・スタッフが、「いまここ」とは時空間を隔てた劇作家が書いたテキストにどのように取り組むのか。観客はそれをどう受け取るのか。隔たりを超えた普遍性を戯曲に見出す上演ももちろんあろうが、隔たりにこそ意味を見出し、その隔たりが私たちの「いまここ」を照らし返すような上演にこそ私は面白さを、演劇の醍醐味を感じる。ルサンチカによる『殺意(ストリップショウ)』の上演にはそんな演劇の面白さがあった。

『殺意(ストリップショウ)』は三好十郎が1950年に発表した戯曲。高級ナイトクラブのダンサー・緑川美沙が最後のステージを終えたあと、観客に向かって自らの半生を語り出すという設えの一人芝居だ。最近では2020年に鈴木杏出演/栗山民也の演出でも上演された。戯曲は青空文庫で読むことができる。

「南の国の小さな城下町」に生まれた緑川は病に臥した兄から左翼思想の薫陶を受け、上京して兄の先輩である山田先生のもとで暮らすことになる。しかし時はおりしも太平洋戦争前夜。山田は転向し、全体主義へと傾倒していた。山田を信じきった緑川もまたお国のためにと尽くすのだが、山田の弟であり、緑川が密かに思いを寄せていた徹男はその思想がゆえに出征し戦死してしまう。そして終戦。信じるべきものを失った緑川は山田が再び左翼へと転じていることを知りさらに混乱する。娼婦からハダカレヴュの踊り子となって生計を立てていた緑川はやがて、徹男を死に追いやりながら転向して恥じない山田に殺意を募らせるが──。

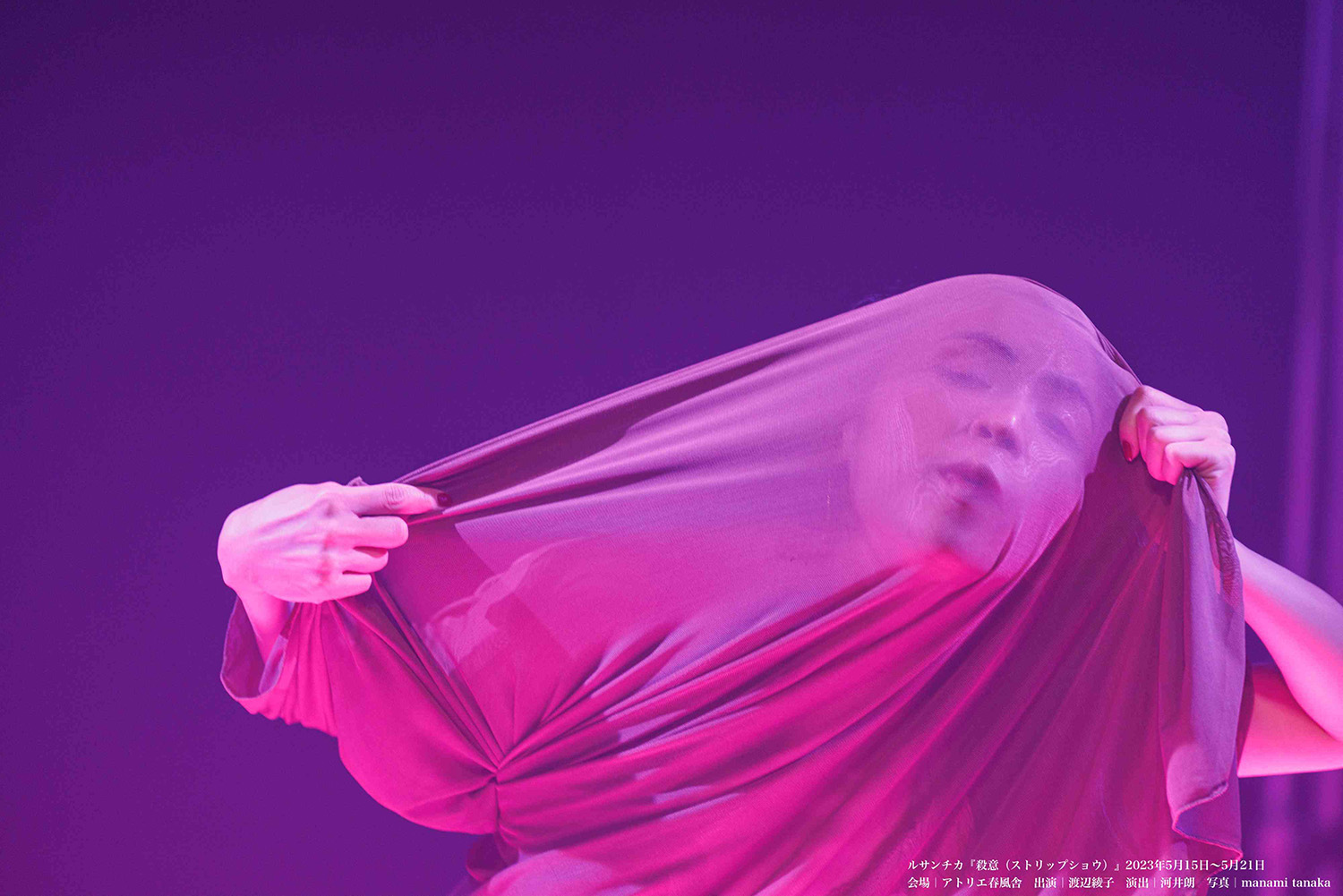

戯曲の一部がカットされてはいたものの(テキストレジ[台詞などの追加・削除]はドラマトゥルクの蒼乃まをによる)、今回の上演は基本的には戯曲の流れを丁寧に追ったものになっていた。100分超の一人芝居を緩みなく演じ切った渡辺綾子の演技は見事というほかない。ライトパネルを置いて舞台上を高級ナイトクラブのステージにもボロアパートの天井裏にも見せる美術(河井)も秀逸。音響・照明(櫻内憧海)も巧みで、特に出征前の徹男との最後の逢瀬の場面では、橙色のまま変化しない照明が、緑川の語りに合わせてナイトクラブの照明のようにも空襲で弾ける火の粉のようにも、あるいは暮れゆく日の光のようにも見え、卓抜な効果を生んでいた。

演出の河井朗は「70年以上も前に書かれているのに、その言葉は遠いどころか、いまの時勢の話をしているのでないかと思うのです」とのコメントを当日パンフレットに寄せている。なるほど、戯曲に書き込まれた人間の業は現代にも通じるものだろう。「立派」な言動とどうしようもないふるまいが、特に矛盾ということさえなく同居してしまうのが人間という生き物なのだ。

終幕の直前、短剣を手にした緑川は観客に警告を放つ。「山田教授は一人ではない 似たような人間は、いくらでも居る」「あなたがたの中に坐っている!」「お前さんがたの背中には、いつでも、これが突きつけられている」。安全圏から芝居を楽しむ観客への鋭いひと突き。あるいは、観客のうしろめたさを改めて抉り出す痛烈な一撃。

だが、2023年の日本を生きる観客にこの警告はどれほど刺さっただろうか。戦争の記憶も生々しい、戯曲が発表された1950年であれば、現にそこにありながら多くの人が見て見ぬふりをしている欺瞞を暴き立てることに意味もあっただろう。緑川は人間のどうしようもなさを受け入れたうえで、しかしそのどうしようもなさから目をそらすなと切っ先を突きつける。

一方、2023年の日本においてこのような欺瞞はありふれている。いや、1950年当時もありふれてはいたのかもしれないが、いまやそれは取り繕われることすらなくあからさまに遍在し、ゆえに観客はあまりに容易に緑川の言葉に共感するだろう。突きつけられた切っ先は、その存在が当たり前のものとなってしまえば鋭さを失い、残るのは微温的な共犯関係だけだ。緑川が葛藤の末にたどり着いたどうしようもなさの肯定は、70年を経ていつしかどうしようもなさへの開き直りへと転じてしまった。

だが、このような帰結は、山田教授という人物が作者である三好十郎自身の投影だということを考えれば当然のことだったのかもしれない。一見したところ山田という人物=三好自身の醜悪さを糾弾するかのようなこの戯曲はしかし、結局は緑川という他者、しかも女性によるその醜さの肯定で幕を閉じる。反省を装った自己憐憫。これが欺瞞でなくてなんであろうか。突きつけられた切っ先はもともと茶番でしかなかったのだ。2023年の日本を生きる私が向き合わなければならないのは、これが茶番でしかないというその事実にほかならない。

本作は6月20日(火)から22日(木)に京都公演が予定されている。ルサンチカとしてはさらに9月に太田省吾の『更地』、11月には河井の演出・構成による『TOKYO PIPE DREAM LAND』の上演が予定されているとのこと。

ルサンチカ:https://www.ressenchka.com/

三好十郎『殺意(ストリップショウ)』(青空文庫):https://www.aozora.gr.jp/cards/001311/files/47945_33998.html

2023/05/19(金)(山﨑健太)

ロロ『BGM』

会期:2023/05/05~2023/05/10

KAAT神奈川芸術劇場大スタジオ[神奈川県]

人も社会も「変わってしまう」ことから逃れることはできない。未来は、続いてきた過去に現在が出会い、両者がより合わさって生まれるものだからだ。

『BGM』は泡之介(亀島一徳)とBBQ(福原冠)の二人が学生時代の友人・午前二時(島田桃子)の結婚式に出席するために車で東京から仙台を目指す、言わばロードシアターとでも呼ぶべき作品だ。それは10年前に三人が旅した同じ道をたどり直す旅でもある。2016年と2006年という二つの時間を行き来しながら物語は進んでいく。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

当日パンフレットで三浦は、2017年に初演されたこの作品を2023年に再演するにあたって二つの変更を加えたと明かしている。ひとつは初演にはなかった「地震」という言葉を加えた点。それは「あの頃の自分が、書きたくて、書けなかった言葉」なのだという。もうひとつは泡之介とBBQの二人組がゲイのカップルであることを明確にした点。初演で「つきあってんの?」と聞かれた泡之介は「そうみえんならそうかもね」「俺ら的にはなんでもいいんだ、友達でもいいし、家族でもいいし、恋人でもいいし。どれもだしどれもじゃないって感じ」と答えていた。再演の泡之介は端的に「うん」と答えるのみだ。当日パンフレットには、今回の再演にあたってロロが、この二つの変更に呼応するようなかたちで、東日本大震災で被災した地域の子供たちの支援活動を行なっている「ハタチ基金」とLGBTQ+の権利向上に取り組む「Marriage For All Japan」という二つの団体に寄付を行なった旨も記載されていた。

これらの変更は『BGM』という作品の性質を大きく変えてしまうようなものではないのだが、しかしそれでも、観客としての私が作品を観ながら抱く感情は、初演のそれとは随分と違うものとなった。あるいはそれは、私と日本社会が「変わってしまった」がゆえのことでもあるだろう。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

再演にあたって泡之介とBBQがゲイのカップルであることを明確にしたという話を三浦から聞いたとき、ゲイの存在やそこにある差別を透明化することをしたくないと思うようになったという三浦の言葉にはグッと来たものの、実は私は変更そのものの意義にはいまいちピンと来なかったのだった。恋愛の範疇には収まらない初演の二人の関係性の描かれ方を私は好ましく思っていたし、その変更が作品の質に関わるものだとは思えなかったからだ。

だが『BGM』は結婚式に向かう旅を描いた作品だ。泡之介とBBQがゲイのカップルであることを念頭においてこの作品を観るとき、結婚式に向かう彼らはしかし結婚することはできないのだという事実を思わざるを得ない。これは初演のときには考えなかったことだ。おそらく2017年当時の私は、日本でこれほど早くに同性婚のことが議論されるようになるとは思っていなかったのではないだろうか。私にとってそれは、観劇中に思考に浮かぶこともないくらい非現実的な、遠いものとしてあったのだろう。結婚できないことが「普通」だと思っていたと言ってもいい。その意味で、日本社会は2017年から確実に「変わってしまった」。だがそれでも、2023年になってもまだ、同性婚どころか差別禁止の法制化さえ実現しない日本の現状がある。2016年を生きる彼らに胸を張って報告できるような未来を私は生きてきただろうか。2030年の私は現在の私に胸を張って報告できるだろうか。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

二つの時間を行き来しながら物語を紡ぐ『BGM』が描くのは、DNAの二重螺旋のように、あるいは彼らが訪れたさざえ堂のそれのように、現在と過去とがより合わさった時間のあり方だ。たとえ見えていないとしても、過去に寄り添うかたちでしか現在は存在することができない。未来はいつも、過去と現在が出会ったその先にあり、その先にしかない。演劇の時間もまた、繰り返された稽古と観客の現在が、戯曲として刻まれた過去と上演の現在が出会うことで生まれる未来だ。三浦は作品が再演の「空間や、音や、映像や、俳優によって、結果的に『変わってしまった』ときは、いつもワクワク」し、変化を積極的に受け入れていくことにしたと言う一方、それは自分自身が初演の頃とは「変わってしまったことを受け入れていく時間でもありました」と振り返る。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

さて、本来ならばそうして生まれた再演がどのようなものであったかをここに記すべきところだろうがそれはしない。『BGM』は5月14日から31日まで映像配信中だ(なんと2000円で視聴可能)。曽我部恵一が書き下ろしたとびきりキュートな楽曲をBGMに、2023年の彼らの旅に合流していただければと思う。

ロロ:http://loloweb.jp/

『BGM』配信:https://l-tike.zaiko.io/_buy/1uBT:Rx:4b314

2023/05/09(火)(山﨑健太)

隣屋『66度33分』

会期:2023/04/22

都内某所[東京都]

非日常も続けば日常となる。多くの人はただ、そうやって慣れることで、あるいは慣れたふりをすることで日々をやり過ごしている。だが、誰もがそれを日常として受け入れることができるわけでも、慣れることができるわけでもない。

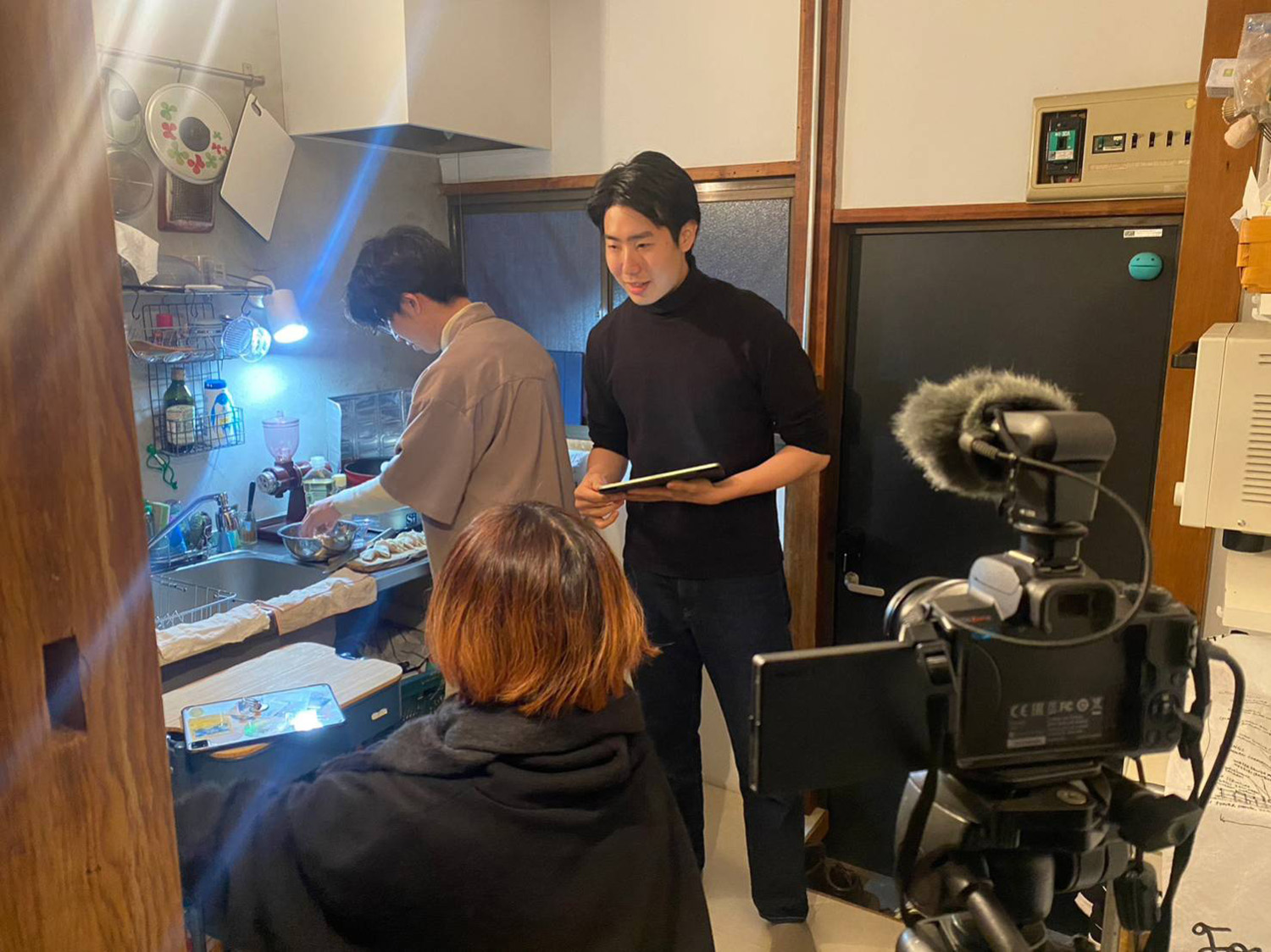

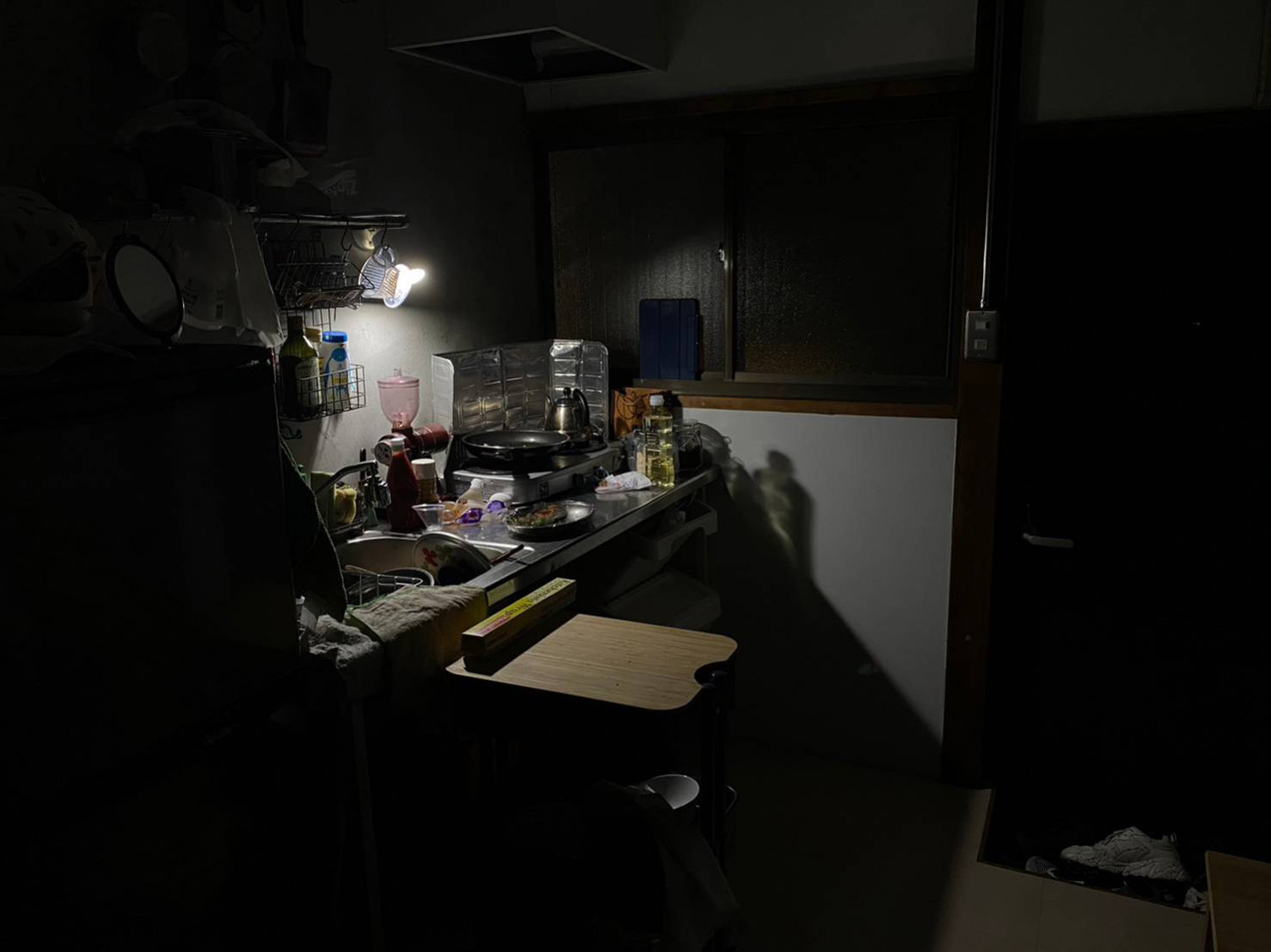

隣屋『66度33分』(作・演出:三浦雨林)の舞台は「地球が分厚い雲に覆われて、太陽の光が届かなくなってしまった世界」。ツヨシ(永瀬泰生)、やまのり丸(杉山賢)、いりーにゃ(谷陽歩)の三人が結成した「終末料理倶楽部」は夜に閉ざされ食糧事情が悪化した世界で「いつが最期になるかわからないから」と料理番組の配信を続けている。タイトルは北緯66度33分以北が北極圏と呼ばれることに由来するものだろう。極夜と呼ばれる期間、北極圏に太陽が昇ることはない。原型となった短編版の初演は2016年。今回は2020年に、つまりはコロナ禍の最中にInstagramでライブ配信された1話30分、全3話のバージョンをオンサイトで上演した。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

第一話「お別れパーティ」が描くのは朝が来なくなってから3年後。第752夜目の配信となるその日のメニューは餃子だ。いまや貴重なものになってしまった肉を使ったメニューが選ばれたのは、その日がいりーにゃのお別れ壮行会だかららしい。明けない夜と積み重なっていくさよならの多さに耐えられなくなってしまったいりーにゃは「地球上のどこかにはまだ陽の光の射す場所があるんじゃないか」と旅に出ることを決意したのだという。三人で餃子を食べた次の朝、いりーにゃは部屋を出ていく。

第二話「雪」では世界の状況は緩やかに悪化している。都市部だけでなく、やまのり丸たちが住む郊外もだいぶ治安が悪くなってきているらしい。移住の話を持ち出すやまのり丸と、配信中だからとそれをいなそうとするツヨシ。やまのり丸は出て行くいりーにゃを止めようとしなかったツヨシにわだかまりを抱えたままこの2年を過ごしていた。「いまのままの生活続ければいいよ」というツヨシに「続かない。続けられない」と返したやまのり丸はついに出て行ってしまう。第1482夜目につくられた魚のホイル焼きをやまのり丸が食べることはない。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

1話ずつの配信だったという2020年の上演を見た視聴者は、配信として切り取られた時間の外側の、画面に映し出されることのない三人の時間に思いを馳せることになっただろう。画面の向こうで一人二人と減っていく終末料理倶楽部の面々に視聴者ができることはコメントを送ることくらいしかない。画面越しの別れとその悲しみは遠く、視聴者は無力だ。少しずつ減っていく視聴者に終末料理倶楽部の面々ができることもまた、配信を続けることくらいしかない。

第三話「温かいことの悲しさ」。第2554夜目となるその夜を越えるとついに朝がやって来るらしい。ひとり残されたツヨシはそれでも誰かが見てくれると思って毎日配信を続けてきた。しかしもはや誰かからコメントが返ってくることもない。これまでの配信のことを、いりーにゃとやまのり丸のことを思い出すツヨシ。最後の晩餐はピーマンの肉詰め。最初の配信と同じメニューだ。食べ終えたツヨシは、家とそこにある食料やパソコンなどの「生きるために必要なもの」をいつか来るかもしれない誰かに残し、そしてそこを出ていく。

今回はアパートの一室を公演会場に、つまりは配信の収録現場に観客が居合わせるようなかたちで、しかも3話が連続して上演される形式となったため、観客が作品の外側にある時間に思いを馳せるような余白はやや減じてしまったのではないかと思う。今回のオンサイト上演で代わりに観客が思いを馳せることになるのは、アパートの外に広がる、そしてやがて三人が出ていく夜の世界だ。観客は終末料理倶楽部の面々と同じように別離を体験し、そして最後には誰もいなくなった部屋に観客だけが、終末料理倶楽部の残した気配とともに取り残される(それは例えばピーマンの肉詰めの匂いだ)。やがて観客も出ていくことになる外の世界に、果たして光は見つかるだろうか。

3話のそれぞれが描き出すのは、夜に覆われた7年のうちでも特に劇的な出来事が起きた夜と言えるだろう。料理は日々の営みであり、同時に生と死に関わる営みでもある。特に劇的な出来事がなくても、そしてたとえ劇的な出来事が起きてしまっても、日々は、ぼんやりとした不安に覆われた世界は続いていく。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

隣屋は6月23日(金)から25日(日)に東京都荒川区西尾久で開催される芸術祭「NEO表現まつり」で『ぼく』を上演予定。この作品は俳優が実際に過ごしてきた時間を辿るひとり芝居とのこと。「NEO表現まつり」では三浦個人の写真作品の展示も行なわれる。また、6月9日(金)から11日(日)には、11月に公演が予定されている青年団リンク キュイ短編集『非常に様々な健康の事情』の関連企画として、三浦が演出を担当する『不眠普及』のワークインプログレスがBankART stationで予定されている。

隣屋:https://tonaliya.com/

隣屋twitter:https://twitter.com/nextdooor/

2023/04/22(土)(山﨑健太)

BNAW presents AWDL performance『STOP KISS』

会期:2023/03/30~2023/04/09

ウエストエンドスタジオ[東京都]

同性愛者として生きていくには二つの段階を経る必要がある。自分自身と折り合いをつけること。そして周囲と、社会と折り合いをつけること。『STOP KISS』はひとりの女性がこの二つのプロセスを乗り越えて自分自身として生きはじめる物語だ。AWDLはActors Writers Directors Labの頭文字を取ったもの。ボビー中西主宰の演技ワークショップ・BNAWに通う徳留歌織、福永理未、久保田響介、久保山智夏の4人の俳優をメンバーに、俳優が書き、演出し、演じるグループとして2020年から活動している。今回は1998年にニューヨークで初演された韓国系アメリカ人のダイアナ・ソンによる戯曲『STOP KISS』を広田敦郎による新訳と米倉リエナの演出で上演した。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

舞台は90年代のニューヨーク(戯曲の指定では「いま」)。24時間ニュース専門のラジオ局で交通情報を伝えるトラフィック・レポーターとして働くキャリー(祐真キキ/徳留歌織のWキャスト)は大学時代からニューヨークに住んで11年。ある日、ブロンクスの公立学校で教師として働くためにセントルイスからニューヨークにやってきたばかりのサラ(俵野枝/福永理未)がキャリーのアパートを訪れる。友達の紹介で猫を預けにきたらしい。タイプの違う二人はしかし何となく馬が合い、週末には一緒に出かける約束をするのだった。

ところが、次の場面で事態は一変している。病院の診察室で警官(梶原涼晴)に事情聴取されるキャリー。どうやら二人は早朝の公園で暴漢に襲われ、サラは意識不明に陥っているようだ。朝の四時過ぎにそんなところで何をしていたのかと問う警官に「ただぶらっと歩いてて」と答えるキャリーだったが──。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

作中では事件に至るまでの出来事と事件が起きてからの出来事が交互に描かれていく。時に喧嘩をしながらも徐々に親密さを増していく二人。一方、事件後のキャリーは酷い偏見と差別的な言動に晒されることになる。加害者、警官、目撃者、マスコミ、そしてニュースを聞いた誰もが彼女をレズビアンと決めつけ、サラの両親までもが「まるでスケベ親父って感じ」でキャリーのことを見るのだった。目撃者のミセス・ウィンズリー(高橋まゆ狐)はこう言う。「二人の女性が朝の四時に、ウェスト・ヴィレッジの公園にいたんですよ。レズじゃないほうが珍しいでしょう」と。

だが、実のところキャリーとサラとの関係がどのようなものであったかは観客にはそれほど明らかではない。キャリーにはしばしばベッドを共にするジョージ(髙野春樹)という腐れ縁がいて「わたしたち結婚するんだろうね」とまで言っているし、サラも地元では元カレのピーター(内藤栄一)と同棲していたことがあるのだという。観客にはむしろ、二人はヘテロセクシュアルのように見えるはずだ。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

しかしその認識も、二人が親密さを増していくにつれて変化していくことになる。あるいはその認識の変化は、二人が自身と、そして相手と向き合い、自らのセクシュアリティを受け入れていく過程と連動したものでもあるだろう。個人の内面と二人だけの関係のなかでゆっくりと生じた変化はしかし、事件によって社会という外部に暴力的に開かれてしまう。

作中では直接的な暴力としてヘイトクライムが描かれていたが、それは同性愛者として生きていくうえでの障害を象徴する出来事としても読み解くこともできる。二人の初めてのキスの直後に事件が起きていることも示唆的だ。実際、キャリーは事件の直後から(つまりは二人の初めてのキスの直後から)世間の差別的な言動とレッテル貼り、そして周囲の人間の無理解に晒されることになるのだった。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

事件の前後のエピソードはそれぞれ、キャリーが自分自身と折り合いをつけ、そして社会のなかで同性愛者として生きていく=後遺症の残るサラとともに暮らしていくという決断をするまでの過程を描き出す。いずれにおいても重要なのは、それがあらかじめ用意されたものではなく、彼女が自身の意志で選び取ったものだということだろう。

そう考えると、この作品に付された「ヘイトクライムを乗り越え、愛を求めた二人の女性の物語」というキャッチフレーズは(もちろん間違いではないものの)ややミスリーディングにも思われる。この作品の魅力はひとりの女性が同性愛者としての自身を受け入れ、社会のなかで同性愛者として愛する人と生きていくことを選ぶその過程を描いた点にある。だが、それが変化として観客に受け取られるためには、物語の最初の段階において二人がヘテロセクシュアルに見えることが重要なはずだ。二人が初めから同性愛者として提示されてしまっては、その変化の過程は見えづらくなってしまう。この物語を特に必要とするであろう観客に届けるためにはレズビアンを描いた作品だということを宣伝する必要があり、作品が届かなければ上演の効果も何もあったものではないという意味ではレズビアンを描いた物語としてこの作品を宣伝するのは十分に理解できる選択ではあるものの、よい戯曲の優れた上演だっただけに、上演の効果を阻害するような宣伝はもったいないようにも思われたのだった。看護師役の松平里美も含め俳優はみな好演。特に、私が観劇したKチームで2時間ほとんど出ずっぱりのキャリーを演じていた徳留歌織には拍手を送りたい。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

AWDL:https://awdl.stage.corich.jp/

2023/04/05(水)(山﨑健太)

滋企画『K2』

会期:2023/03/24~2023/04/02

こまばアゴラ劇場[東京都]

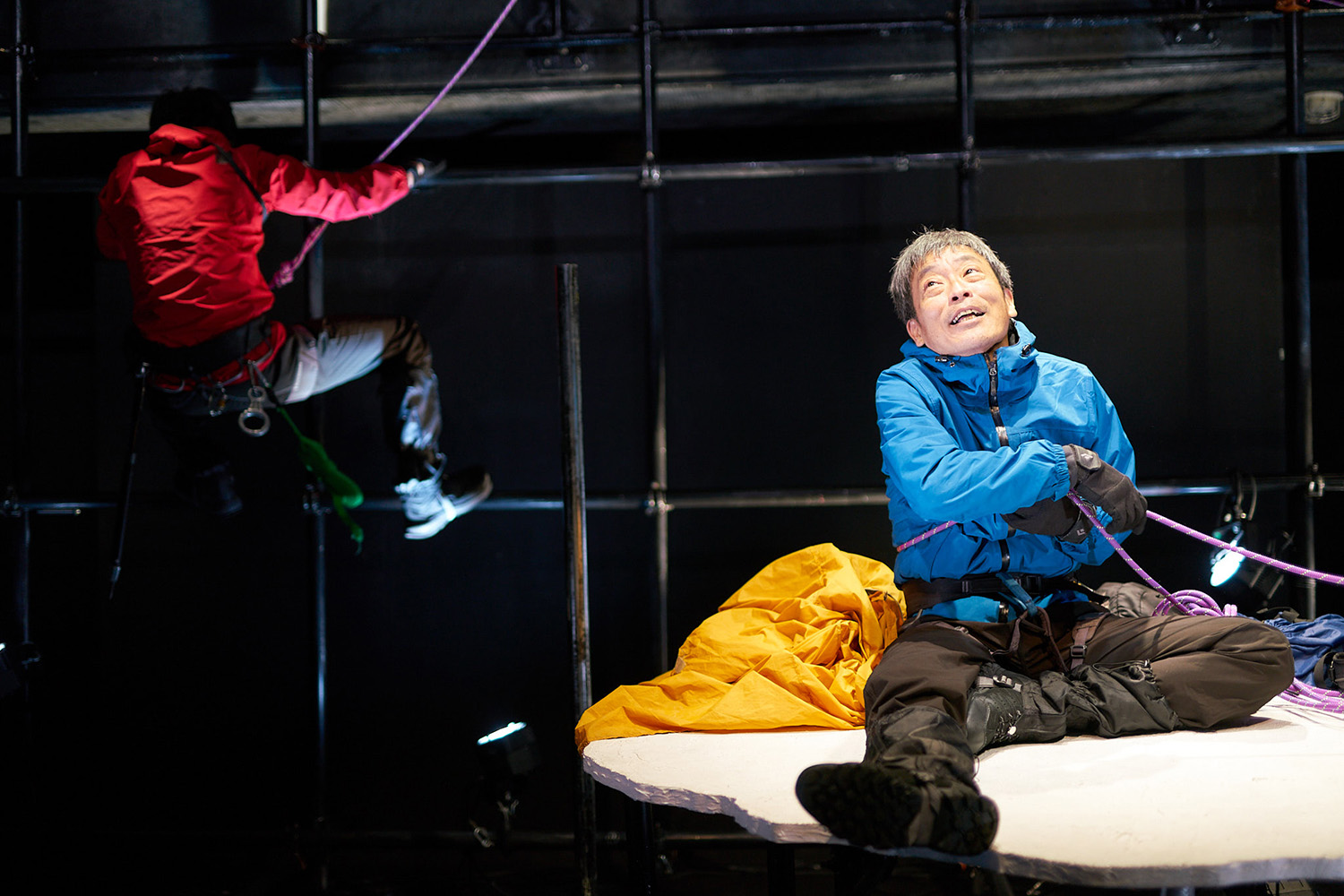

青年団所属の俳優・佐藤滋が立ち上げた滋企画。その第一弾としてパトリック・メイヤーズによる戯曲『K2』(翻訳:小田島雄志)が上演された。演出は同じく青年団所属俳優の伊藤毅。自らのユニット・青年団リンク やしゃごでは作・演出を兼ね、人間の複雑さと感情の機微を丁寧に描いてきた伊藤だが、海外戯曲の上演でもその演出の手腕を存分に発揮し、極限状態での男二人の友愛を繊細に浮かび上がらせた。

舞台は世界第二の高峰K2。しかしその雄大なスケールとは裏腹に、2時間弱の物語のほとんどは幅2メートル40センチ、奥行き1メートル20センチほどの岩棚の上だけで展開される。登場人物もハロルド(太田宏)とテイラー(佐藤滋)の二人のみというこのミニマムな芝居は1982年にアメリカで初演され、日本でもシス・カンパニー(演出:千葉哲也、出演:堤真一、草彅剛、2010)などによって上演されてきた。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

標高8100メートルに聳える180メートルの氷壁。滑落事故を起こした二人の男は氷壁の半ばあたりに突き出た岩棚で朝を迎える。テントも寝袋もなしにどうにか夜を乗り切ったことを喜び合う二人。だが状況は芳しくない。事故でハロルドは左足を骨折し、残された装備も不十分。テイラーが予備を忘れてきてしまったこともあり、手元のザイルだけでは長さが足りず氷壁を降りきることはできない。しかしこのまま岩棚にいるのは死を待つも同然だ。タイムリミットは雪が降りはじめるまでの3時間。テイラーは二人が生きて下山する確率を少しでも上げるため、上方に残されたザイル目指して氷壁を登りはじめる。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

今回の上演の特徴のひとつはその思い切って切り詰められた舞台美術(鈴木健介)だろう。アメリカでの初演にせよ堤・草彅版にせよ、これまでの上演の多くは程度の差こそあれリアルに雪山を再現した舞台美術によるものだったようだが、今回の舞台美術で雪山を思わせるのは二人がぎりぎり座れる程度の広さしかない岩棚の部分のみ。舞台のほかの空間は壁面から床、そして天井までが格子状に組んだ黒の単管パイプで覆われている。テイラーが氷壁を登る場面では佐藤がその身体能力の高さを活かして壁面や天井に取りつき、劇場空間を縦横に動き回るという趣向だ。こまばアゴラ劇場の狭い空間で氷壁のクライミングを表現するための工夫は同時に、K2という巨大な存在を前にお互い以外に頼るもののない二人の寄るべなさを象徴するかたちにもなっている。抽象化された真っ黒な空間にぽつんと白く浮かぶ岩棚はあまりに小さく頼りない。

ザイル回収の試みは失敗し、それどころか、不意の雪崩によってハロルドはさらに負傷。装備の大半も流されてしまう。「お前を置き去りにはしない」とひとりで生き延びる(それすらも奇跡的な)可能性に賭けることを拒みハロルドのそばに留まろうとするテイラーだったが「お前が帰れば(妻子に別れの言葉を伝えたいという)俺の望みは叶うんだ」というハロルドの言葉を受け、決断を下す。そしてハロルドは独り岩棚に残され──。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

物理学者で妻子を愛するハロルドと地方検事で女性とはセックス以上の関係を結ばないというテイラー。正反対にも思える二人は(演じた俳優のそれに由来する部分も大きいだろうが)人好きのする憎めない性格だという点ではよく似ていて、何より強い絆で結ばれている。相棒が生き延びる確率を少しでも上げようと極限状態で励まし合いぶつかり合う二人の姿には胸に迫るものがある。

さて、しかし二人の思いは同じものではなさそうだ。「好きな人間と別れることは考えられん」というテイラーはだから女性とは一夜かぎりの関係しか結ばないのだと嘯く。しかし「俺にはシンディ(※ハロルドの妻)みたいな女はいないんだ、いてほしいと思ったこともない。ただ、本当の友達だけは欲しかった」「お前は俺の愛する人だ」という彼の言葉は額面通りに受け取るべきものだろう。テイラーはハロルドを愛していた。友人として? おそらくそうではない。そう考えると、彼が独身であることも、冒頭から繰り返されるあまりにホモソーシャルでミソジニックな発言も腑に落ちるものがある。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

伊藤の演出と太田・佐藤の演技は、時に身体の接触に性的なニュアンスを匂わせつつ、戯曲の言葉を丁寧に組み立てることでこの愛の物語を紡いでみせた。だが、ハロルドがテイラーの思いを受け入れることはない。ハロルドはテイラーが最期までそばにいることではなく、ハロルドの最期の言葉を妻子に届けるために生きて帰ることを願った。これはテイラーにとっては残酷な願いだっただろう。愛する人とは別れねばならず、しかもその愛は最期まで自分には向けられないのだということをはっきりと突きつけられたのだ。それでもテイラーはこの結末を受け入れ、独り氷壁を降りはじめる。

だが、テイラーの思いは本当にハロルドには届いていなかったのだろうか。彼はずっと、テイラーがひとりでも生きて帰ることを願っていたではないか。テイラーを生きて帰すために、ハロルドがあえて妻子への言葉を託したのだとしたら。テイラーもまた、それに気づいたからこそハロルドの思いに応えようとしたのだとしたら。二人の最後のやりとりには、すべてをわかったうえでの万感の思いが込められているように思えてならない。「ハロルド愛してるぜ」「俺もだ……愛してる」。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

滋企画:https://shigeru-kikaku.com/

2023/04/01(土)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)