artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

安住の地『かいころく』

会期:2023/09/15~2023/09/18

日本基督教団 但馬日高伝道所[兵庫県]

「なぜだろう、と思った。いつか終わらせるいのちであるのに、なぜいまそうやって泣くのだろう」。

安住の地『かいころく』(企画・脚本:私道かぴ、出演:森脇康貴)は、蚕飼いの家に生まれ育ったひとりの男の語りを通して、かつて国の発展を支えた蚕と養蚕家の生に、国のために散ることを強いられた命に、そして生きることの意味に思いを馳せるような作品だった。もともとはかつて養蚕農家だった古民家での公演機会を得たことから構想された作品なのだという。私が観た豊岡演劇祭2023フリンジセレクションでの上演は日本基督教団 但馬日高伝道所で行なわれたのだが、そこが会場として選ばれたのも、天井の高さと風通しのいい空間が養蚕農家のそれとよく似ていたかららしい。

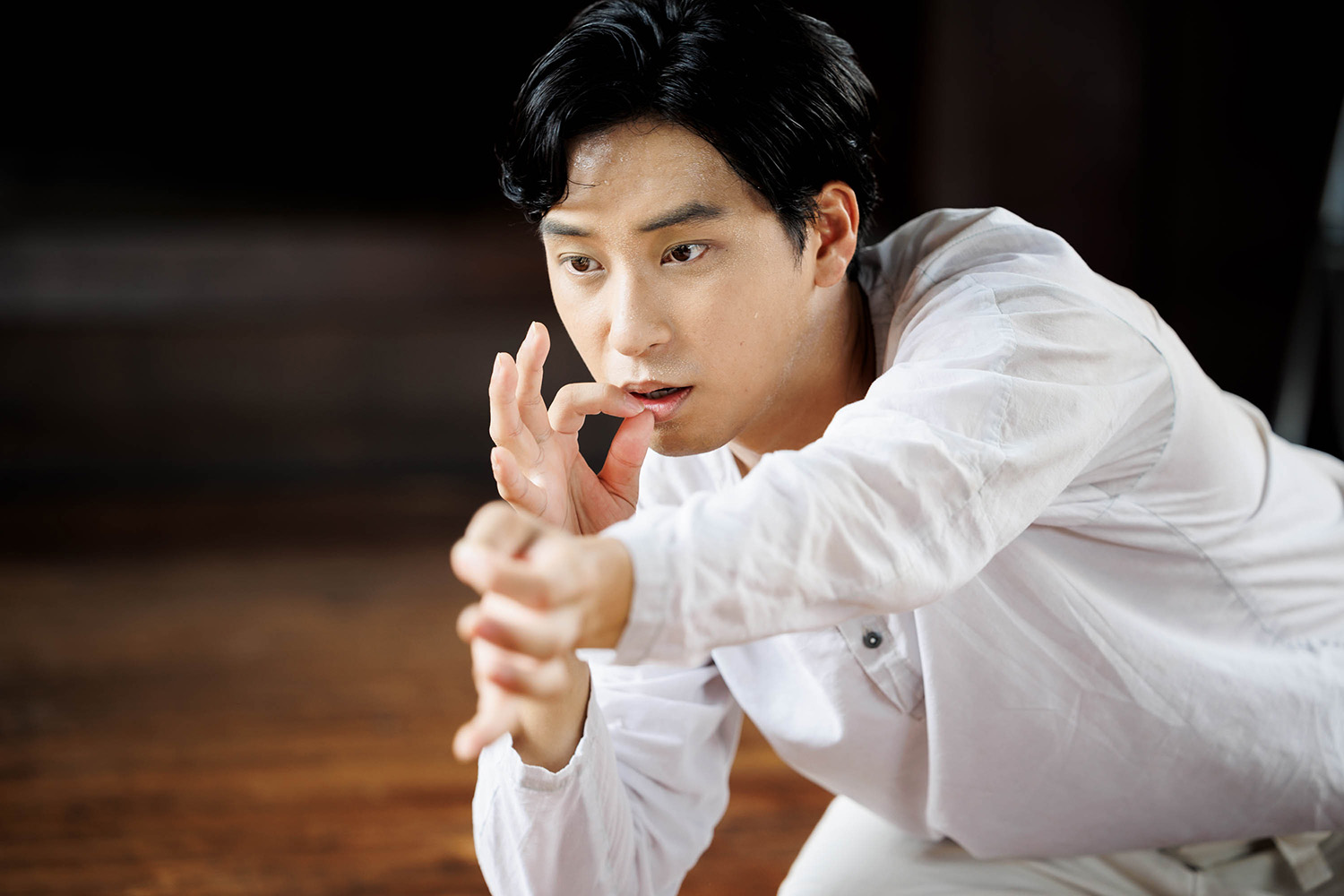

上演時間30分の短編作品ながら、蚕を通して命の有様と人間の営みの不条理を浮かび上がらせる巧みな構成と詩情に溢れた言葉には強く心を揺さぶられた。何より森脇である。生きる意味を問いながら、同時にそんなものがあろうがなかろうがどうしようもなくそこにあり、そして生きようとしてしまう命の姿を描いたこの作品がここまでの強度を持ち得たのは、四方を囲む観客の前にひとり立ち、語り、動き続けた森脇の身体が、命がただそこにあるということの説得力を宿していたからにほかならない。安住の地の、そして俳優・森脇康貴のレパートリーとして今後も長く上演し続けていくにふさわしい作品だと思う。

[撮影:山下裕英]

[撮影:山下裕英]

屍のように舞台に横たわる男。微かに残る命を示すように身じろぎした男は、降りはじめた雨に誘われるようにして自らの来し方を思い起こす。さわさわという五月雨の音は、かつて男が慣れ親しんだ、蚕が桑の葉を食むその音に似ていたのだった。

男は貧しい蚕飼いの家に生まれた。農業を営むには適さないその土地に住む一家にとって、蚕は糊口を凌ぐ唯一の手段だった。朝な夕な蚕の世話に追われる毎日。それでも男はそれなりに満ち足りて日々を過ごしていた。しかしある日、男は母の背に、その目に倦怠を見る。「来る日も来る日も、蚕の世話に追われて過ぎるこの生活は、いつになったら明るくなるのだろうか」。また妹は、美しい糸をとるために、繭の中で生きたまま煮られる蚕を思い涙を流す。そんな妹の態度は男のなかに苛立ちを呼び起こす。「それならなんで蚕はこうして生きているのか。知らない。それならなんで私たちはこうして何万頭も産み送り出しているのか。知らない。わたしは何も知りたくない」。

[撮影:山下裕英]

[撮影:山下裕英]

蚕の生を巡る問答はやがて、戦争を背景とすることで人間の生を巡るそれへと折り返されるだろう。「何も知りたくない」という男の言葉は、知ってしまえば生の無意味さに、世界の不条理さに耐えられなくなってしまうことに気づいているがゆえのものだ。妹への苛立ちもまた、憐れみを向けられた蚕の運命が、自らのそれと重なるものであることに気づいているがゆえのものなのだ。やがて男のもとにも召集令状が届くことになるだろう。

[撮影:山下裕英]

[撮影:山下裕英]

そして戦地で死の淵にある男は祈りの空間である教会で自らの来し方を振り返り、そこは束の間、生家である養蚕農家と二重写しになる。床に点々と散る繭は包帯に包まれた体を暗示するようでもあり、どこか銃弾のようでもある。貧しい家族の生を支え、主要な輸出品として国の発展に寄与し、そしてときに軍需物資の材料ともなってきたその繭は、死を内包して静かに転がっている。

「幾日も手をかけ育てた子らを、一瞬にして奪われる営みよ。出兵の前の晩、がらんどうとした蚕部屋。そうか、わたしはあそこに居たのだ」。 出荷を終えた蚕部屋はシンと静まり、かつてそこに満ちた「桑がいのちを終える音、蚕がいのちを繋ぐ音」ももはやない。そして青年もそこを出ていく。桑から蚕へ、蚕から青年へと命は連なり、しかし青年の命はどこに連なるだろうか。

[撮影:山下裕英]

[撮影:山下裕英]

最後に語られるのは、羽の弱さゆえに決して飛ぶことができない蚕蛾が、それでも外の世界へと旅立つ準備を整え、そのからだを震わせるようにして繭を割り、まるで飛び立とうとするかのように懸命に羽を広げる様だ。

「蚕はね、繭から出られたとしても、羽が弱くて飛べなくて、口がないから食べられなくて、結局、死んでしまうのよ。結局、死んでしまうとしても、身体がそれを、認めない。羽、傷ついて、身体、よろけて、音、かすれて、関節、ゆがんで、それでも飛ぶことを、諦められなくて」。

飛び立つ蚕蛾の幻を青年が見たその瞬間、教会の窓から差し込んだ陽光は奇跡のようで、しかし日はまたすぐに移ろい翳りゆく。繭に包まれた蚕が飛び立つことも、青年がその先の未来を生きることも決してない。

[撮影:山下裕英]

[撮影:山下裕英]

安住の地の次の活動としては2023年11月3日(金)から12日(日)まで、大阪・扇町にオープンする新しい劇場「扇町ミュージアムキューブ」でのアートフェス型演劇公演『INTERFERENCE』が予定されている。森脇が構成・演出・出演を務める『SHINIGAMI』など3本の演劇作品の上演に加え、過去作品の上映会や展示・ワークショップなど、安住の地という集団の多彩な活動を知るのに最適なイベントとなりそうだ。

2023/09/17(日)(山﨑健太)

Q『弱法師』

会期:2023/09/15~2023/09/17

城崎国際アートセンター[兵庫県]

人間は単なる物体以上の存在だ。多くの人がそう信じて生きている。だが、人間は、人体は物体であることから決して逃れることはできない。それもまた真理だ。Q『弱法師』(劇作・演出:市原佐都子)を観ながら私は、“Bodies That Matter”という、日本語では『問題=物質となる身体』と訳されているジュディス・バトラーの著書のタイトルを思い浮かべていた。人の身体は物質にほかならず、だからこそその身体はときに「問題」となる。

『弱法師』はQの近作の多くと同じく、古典をベースに創作された作品だ。モチーフとなったのは三島由紀夫の『近代能楽集』などでも有名な「俊徳丸伝説/弱法師」。文楽の手法を取り入れ、市原の手によって人間の生と性を問い直す過激な人形劇として再創造された『弱法師』は、ドイツの世界演劇祭で初演を迎えたのち、高知での日本初演を経て豊岡演劇祭2023ディレクターズプログラムの1本として上演された。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

西原鶴真の琵琶の音に導かれるようにして幕が開くと上手に1DKのアパートの一室。「ここは日本の田舎 どこにでもあるアパートの一室 一組の夫婦がくらしていた」という原サチコの語りに続いて下手の工事現場に1体の交通誘導人形が現われる。工事中の道路などに立ちドライバーに注意を促すために赤く光る誘導灯を振り続けるあれである。大崎晃伸によって遣われるその人形は交通誘導員として働く「夫」らしい。「寒くても暑くても雨でも雪でも足が棒になるまで立ち続け」、ドライバーに「クソ」と吐き捨てられても「いちいち怒ったり悲しんだりしていては立っていられない」と「感情をミュート」して「私は人形だから」と言い聞かせる夫の姿は、それが人形によって演じられることによって奇妙に滑稽なものとなる。人間によって遣われる人形によって演じられる人形のような人間。交通誘導員という仕事が、場合によってはまさに交通誘導人形によって代替可能なものだという事実を思えば、この趣向のアイロニーはより一層際立つだろう。感情を殺さずにはやっていられないその仕事は、一方で(だからこそ?)機械仕掛けの人形によって容易に取って代わられ得るものなのだ。

ところが、観客の認識はすぐさまひっくり返されることになる。次の場面で帰宅した夫は、ラブドールによって演じられる妻(人形遣い:川村美紀子/豊岡公演では川村の怪我のため中西星羅が代役)とセックスに及ぶのだが、驚くべきことに、行為を終えた夫は妻の股間から脱着式のオナホールを取り外し、それを洗いはじめるのだ。夫の帰宅を待つ妻は不妊の悩みを語っていたが、なるほど、妻が見た目通りのラブドールであり、夫が見た目通りの交通誘導人形なのだとすれば、子ができないのも道理である。そういえば、語りを担う原もまた、まるでフランス人形のような装いをしていたのだった。人形のような人間の物語は、転じて人間のような人形の物語となる──かと思いきや話はそう単純ではない。妻の願いが届いたのかオナホールには魂が宿り(!)、坊や(人形遣い:畑中良太)が誕生するからだ。登場人物たちは人間と人形の境界を生きながら、いかにも「人間らしい」男女や親子の愛憎を巡る、言ってしまえば通俗的な物語を紡いでいく。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

文楽の形式もまた、人間と人形の間で観客の認識を揺らす効果を持っている。例えば夫婦のセックスの場面。『弱法師』ではひとりの人間が1体の人形を遣う「乙女文楽」の手法が採用されているため、人形は人形遣いの動きをダイレクトに反映して動く。人形同士のぎこちないセックスは性行為の滑稽さを露わにするが、同時に、人形の背後でそれを遣う人間の動きはその存在を見ないふりをするにはあまりに生々しく、ここでは人形を操る人間の存在こそが急激に立ち上がってくることになる。

では、主体はやはり人間だということになるのだろうか。たしかに人形は人形遣いによって操られている。だが、人間もまた、自らの内に巣食う得体の知れない欲望によって、あるいは、神経を伝う電気信号によって突き動かされているという事実を考えれば、そこに人形との違いはどれほどあるだろうか。いや、その欲望でさえしばしば外部的要因によって形づくられることを考えれば、人間もまた外からの働きかけによって「操られている」のは明らかだろう。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

目の前で展開されているのは人形のような人間の物語なのか人間のような人形のそれなのか。演じているのは、操られているのは人形なのか人間なのか。私は人形を通して人間を見ているのか人間を通して人形を見ているのか。複数のレイヤーでの二者択一は一意に正解が定まるものでもなく、場面ごとにどの見方を採用するかによって見え方も変わってこよう。人間を演じる人形が「私は人形だから」と言えばそれはいわば人形ギャグだが、人間の言葉として受け取るならばそこには悲愴が漂う。

だが、私もまた、挑発的なまでにグロテスクな人形の姿に反射的に嫌悪感を覚えたひとりだったということを白状しておかなければならない。その瞬間、私は自らの固定観念と倫理観の限界を思い知らされたのだった。おそらくそれらは私自身の身体の、物理的な限界とも強く結びついたものだということなのだろう。しかしだからこそ人形たちの「逸脱」に、私は「自由」を見てしまうのだった。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

グロテスクで荒唐無稽な展開はもはや人間の物語として見ることは不可能なようにも思われる。だが、ピアッシングや整形、臓器移植、性別適合手術と日々「装い」を変える人形たちの営為との境界はどこにあるだろうか。「入る店を間違えてしまった」とこぼし「産まれたときに役所に届け出された性別はなんですか?」と問う夫の言葉は近年苛烈さを増すトランス差別を思わせ、しかし人形の返答は「は どういうことっすか」とにべもない。

人形たちのふるまいは固定観念や既存の倫理に疑問符を突きつけ、もっと自由でいいのだとそこからの逸脱を唆す。その誘いに応じたとき、私はもはや人間とは呼ばれないのかもしれない。だがそれの何が悪いのだろうか。そう思いながら、現実は相も変わらず私自身の体に縛りつけられている。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

Q:https://qqq-qqq-qqq.com

豊岡演劇祭2023:https://toyooka-theaterfestival.jp

2023/09/15(金)(山﨑健太)

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』

会期:2023/08/18~2023/08/27

アトリエ春風舎[東京都]

「くらいところからくるばけもの」が「あかるくてみえない」のはなぜか。その「ばけもの」が、誰かにとっては直視してしまえば自身の存在基盤そのものを脅かしかねない危険なものであると同時に、また別の誰かにとっては目も眩むばかりの希望でもあるからだ。 前作『はやくぜんぶおわってしまえ』(YouTubeで全編無料公開中)で女子校の高校生たちが生きる現実という地獄のリアルを抉り出した果てとチーク。同じ主題を引き継いだ新作『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』(作・演出:升味加耀)は、ひとまずのところ正統派のホラーらしい物語を展開していく。

なお、本作は12月17日(日)まで配信チケットを販売している(視聴は2024年1月16日[火]まで )。以下にはネタバレが多分に含まれるので注意されたい。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

畑仕事に精を出すルイ(川村瑞樹)・キミタカ(函波窓)夫妻とキリエ(林ちゑ)・マサヤ(佐藤英征)夫妻。それは大学の先輩であるキリエにルイが誘われるかたちで参加している「ヒラヤマ大地の恵み会」の活動の一環なのだが、「女性だけが持つ生命を生み出す尊いソーラーエナジー」を重視する会の教えに対する距離感はまちまちのようだ。会の教えに懐疑的なマサヤによれば、ヒラヤマはかつて母恵会と呼ばれる宗教団体が拠点としていた場所であり、「儀式」として信者たちからレイプされていた少女ソラ(福井夏)が教祖を殺した末に信者たちのリンチによって殺され、さらには多くの信者が教祖の後を追って自ら命を絶つという凄惨な事件があったいわくつきの土地らしい。幕開けの不穏はすぐさま世界を覆うものとなる。「お母様」と呼ばれる巨大ミミズが祀られた神社が燃えるのと時と同じくしてポルノサイトで拡散しはじめるある動画。それは「儀式」を撮影したもので、最後まで見た者は呪われてしまうのだという。やがて眼球を押し潰された死体がマンションの一室で発見されると、同じような死者はあっという間に数百人に膨れ上がり──。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

呪いの蔓延によって機能不全に陥る社会の姿は、新型コロナウイルス感染症が流行するここ数年の現実社会における出来事を彷彿とさせる。異なっているのは、新型コロナウイルス感染症の犠牲者の割合が「社会的弱者」において有意に高いのに対し、ポルノ動画を介して「感染」する呪いの犠牲者が主に男性であるという点だ。「いいですよね、安全な所からしゃべれる女は、ほんとに、今俺らが毎日どんな気持ちですごしてるかなんて全くわかってないじゃないですか」というマサヤの言葉はだから、作者による痛烈な皮肉として聞かれるべきだろう。もちろんこれが新型コロナウイルス感染症に限った話ではないことは言うまでもない。

直後に続く「(呪いによって幻覚が)見えてる奴と見えてない奴の差ってなんですか?」という問いもまた、現実社会において「見えてしまう」呪いをかけられているのが誰であるのかということを、そして「見えてない奴」が誰であるのかということを考えれば皮肉が過ぎる。マサヤの問う「見えてる奴と見えてない奴の差」はほとんどそのまま、現実における「見えてない奴と見えてる奴の差」を反映したものと思われるからだ。マサヤが苛立ちと自己憐憫とともに吐き出すその言葉は実のところ、マサヤたちに向けられた「呪いの言葉」そのものなのだと言うことさえできるかもしれない。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

呪いを前になす術のない社会。だが、ルイと幼馴染のナツ(上野哲太郎)、そしてソラの姉ミウ(鈴木彩乃)は、その呪いがルイを守ろうとするソラの意志によるものであることを察する。ルイもまた、かつて母恵会の巫女であることを強いられた過去を持ち、ソラは親友であるルイと入れ替わるようにして巫女の役割を負わされたのだった。ソラ自身とルイに害なす者への復讐としての呪い。しかしその呪いは、ほとんど無差別に男なるものを対象にすることで、もはや別のものへと変質しつつあった。そのことに気づいたルイはソラを止める決意をする。

だからこそ、ラストシーンにおいてルイがソラに告げる「もういい」という言葉が、もう復讐は十分になされたということを意味するものでも、社会が十分に変わったということを意味するものでもないことは明らかだ。「今でも全員殺したいけど、あたしやソラにひどいことしたやつぶち殺したいけど、それはあんたが、やらなくていい。17歳のあんたが、毎日毎日地獄みたいに最悪なこと思いだして、わざわざやらなきゃいけないことじゃない」。ここに示されているのは、17歳のときから変わらず酷いままの現実を諦めとともに受け入れてきたルイが、いまある社会をつくり上げてきた者のひとりとして下の世代に対する自分自身の責任を引き受け、そのことによって過去の自分をも救い出そうとする意志だ。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

さて、ここまで書いてきたことはこの作品が描き抉り出そうとする現実のごく一部でしかない。例えば、イエのしがらみと分かちがたく結びついた「母性神話」とでも呼ぶべきものもまた、この作品では鋭く批判に晒されている。それがどのようになされているのかはぜひとも配信で確認していただきたい。特にソラとミウの母ケイコを演じる川隅奈保子の、その穏やかそうな見た目ゆえの「怖さ」は必見。

果てとチークは10月6日(金)から9日(月・祝)にかけて2名のアーティストとひとつの演劇ユニットが作品を発表する共同企画「もういない、まだいない」の一環として『まだ宵の口』『そこまで息が続かない』の2作品を上演予定。12月15日(金)から17日(日)には本公演として『グーグス・ダーダ』の上演も予定されている。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』配信ページ:https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=74578&

関連レビュー

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/08/19(土)(山﨑健太)

コンプソンズ『愛について語るときは静かにしてくれ』

会期:2023/08/02~2023/08/13

OFF・OFFシアター[東京都]

芸術文化は生活を、人生を豊かなものにしてくれる。だが、芸術文化を楽しみ、それに耽溺することは、ときにその背後にある現実から目を背けることへと容易にすり替わってしまう。もちろん、芸術文化には辛い現実を一時のあいだ忘れさせ心を軽くしてくれる効用もあるだろう。だがそれが、自分以外の誰かにとっての辛い現実を看過ごすことで成り立っているとしたら?

コンプソンズ『愛について語るときは静かにしてくれ』には、サブカルへのアンビバレンツな思いが込められている。下北沢を舞台にした一見したところぐだぐだな群像劇は、やがて「観客」である「私たち」の欺瞞と見て見ぬふりを痛烈に糾弾することになるだろう。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

舞台はアパートの一室。有名ゲーマーとして生活費を稼ぐ小春(辻凪子)には、映画を撮ると言いながら一度も完成させたことのないスズ(金子鈴幸)という彼氏がいる。小春の大学時代からの友人・まい(宝保里美)、小春の弟で「サブカルメメントモリ」なるネットラジオを配信する大介(細井じゅん)との平穏に思えた日々は、隣室に越してきた漫画家・カノン(畦田ひとみ)がそこに入り込むことによって歪みをあらわにしていくことになる。

さて、本作はいわゆる「ネタバレ」が作品の面白さを大幅に損ねることになるタイプの作品となっている。teketでは9月30日(土)23:30までアーカイブ配信を実施しているので、可能ならば是非とも配信を視聴してからこの先を読んでいただきたい。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

舞台はドタバタのうちに不穏さを増していく。スズと別れた小春は突如としてサキュバス(星野花菜里)の幻覚(?)を見るようになり、それに対処しようとまいが小春に怪しげな薬剤を注射する一方、大介は霊媒師の岡田(大宮二郎)に助けを求める。さらに、アパートの周辺にはロリコンの殺人鬼を追っているという刑事(てっぺい右利き)がうろついていて──。やがて観客に明かされるのは、劇中で描かれる世界が実は2023年の現在ではなく、2052年という近未来だったという事実だ。

2024年、ロシアによるウクライナ侵攻は世界大戦へと波及。日本はミサイル攻撃を受けると同時に再びの大地震と原発事故にも見舞われ、その日のことはやがて「ダブルブッキング」と呼ばれることになる。小春たちはその災害孤児であり、小春が従事する「ゲーム」とは実のところ、VRを介して操作するドローンによる他国への攻撃作戦を指すものだったのだ。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

この事実は、例えば大介の発する「サブカルメメントモリ」という言葉の響きも大きく変えることになるだろう。徴兵制が敷かれ戦争が身近なものとなった2052年の過酷な現実を生きる大介にとって、文字通り失われた文化としての「サブカル」への渇望は、少なくとも表面上はいまだ平穏を保っている2023年の日本を生きる「観客」には想像もつかないほど切実なものであり得るからだ。

まいの正体が兵士としての小春の活動をサポートするエージェントだったという事実が明らかになるに至り、小春は欺瞞に塗れた「ゲーマー」という仕事をやめることを決意する。すると、スズに連れられ現われた「未来の子供の幽霊」(てっぺい右利き)が小春に告げる。小春が次の戦闘に参加しないことで自分が生まれない運命が確定した、おかげでこんな酷い世界に生まれずに済んで感謝していると。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

だが、それを聞いた小春は、なぜか再び戦闘に参加することを選択する。しかも、ドローンの映像にかけられていたモザイクによるプロテクトを外した状態で戦闘に臨むというのだ。たったひとりの、しかもこれから生まれてくるのだという子供を「救う」ためにいまを生きる複数の人間を殺すという小春の選択は決して「正しい」ものではないだろう。小春にもそれはわかっている。それでも小春に「正しさ」があるとしたらそれは、「生まれないようにしてくれて、ありがとう」という言葉を否定しようとする意志に、そして自らの選択が生む犠牲から目を逸らさないというその意志にのみ宿るものだろう。

鬼気迫る小春の戦闘シーンに重なって山下達郎の「RIDE ON TIME」が聞こえてくる。2023年の8月にこの曲を聴く私は、作中でも言及されるジャニー喜多川による性加害問題の渦中において、ジャニーズ事務所と関係の深い山下がそれを「まったくあずかり知らぬこと」と発言したことを思い出さずにはいられない。「僕の輝く未来 さあ回り始めて/虚ろな日々 全て愛に溶け込む」と高らかに歌い上げる山下を尻目に、小春は自らの加害を直視することを選択する。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

この作品によって糾弾されているのが、現実を隠蔽するものとしてのフィクションだけではないことはもはや明らかだろう。むしろ、背後にある犠牲とそれを容認し加担する私自身の罪を見ないふりをすることでしか成立しない現実という虚構、その欺瞞こそが撃たれているのだ。性加害問題、原発、外国人技能実習制度。2023年という現在は、少なくとも太平洋戦争にまで遡る連綿たる無責任の果てにある。「観客」たる「私たち」はそれをどう引き受けられるのかを問われている。

コンプソンズ:https://www.compsons.net/

『愛について語るときは静かにしてくれ』アーカイブ配信:https://teket.jp/851/22967

2023/08/06(日)(山﨑健太)

お布団『ザ・キャラクタリスティックス/シンダー・オブ・プロメテウス』

会期:2023/07/18~2023/07/23

アトリエ春風舎[東京都]

人間の価値とは何か。そう問うとき、そこで想定されている価値とは誰にとってのものだろうか。あるいはそもそも、そこでいう価値とは何を意味しているのか。価値という言葉が金銭的なそれへと短絡されるとき、「人間の価値とは何か」と問うことは、それ自体がある種の罠として機能することになる。

お布団『ザ・キャラクタリスティックス/シンダー・オブ・プロメテウス』(作・演出:得地弘基)は、民間企業によって運営されるようになった国家・OEN(オリンポス経済ネットワーク)を舞台に、人間の価値と労働の意味を問う近未来SFだ。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

物語は、元犯罪者の社会復帰のための施設である社会再適応センターで働く「私」が、職場でのある死亡事故に疑問を持つところからはじまる。好奇心に任せて調べていくと、「P」と呼ばれるその患者はどうやら70年も前に収容され、100年以上生きていたらしい。そんなことがありえるのだろうか。そして過去の扉が開かれる。

やがてプロメテウス(大関愛)と呼ばれるその男は、戦争で荒廃した祖国を逃れてOENにやってきた移民だった。OENで働くことを希望していた男はしかし、入国管理局に長期にわたって収容されたことで心身を損ね、右手右足を失ってしまう。それでも弟を養うために働こうとする男はサイボーグ部隊に入隊。だが、男が海外に派兵されている間に弟は事故で亡くなり、部隊も男を残して全滅。生きる意味を失った男は「何もしたくない」と軍の施設に立てこもり──。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

男は文字通り「何もしたくない」のだが、そのような態度は「勤労」の義務を掲げるOENにおいては理解されず、社会の根本を揺るがす思想犯として逮捕・収監されてしまう。「何もしない」ことがテロと見なされる倒錯。だが、同じような労働拒否者はその後も増え続け、彼らの症状は「プロメテウス症候群」と呼ばれることになるだろう。「良くなれる機会に」を挨拶の言葉とするOENにおいて、彼らの存在は排除されるべきものでしかない。「思想犯」であるにもかかわらず脳に異常が見つからない「患者」たちは社会再適応センターでの「治療」を経て社会復帰させることもままならず、だからと言って簡単に処分するわけにもいかない。社会復帰さえすれば彼らは社会のなかで価値を生み出すはずだからだ。対応に苦慮した政府は、資本の集合意志とでも呼ぶべき《お言葉》にお伺いを立てる。もたらされたのは、脳だけの姿となった人間から金銭的価値を生み出し続ける錬金術だった。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

そうして人は、存在するだけで金銭的価値を生み出し続ける永久機関と成り果てる。その姿はまさにプロメテウスの名にふさわしい。山の頂きに磔にされ、3万年ものあいだ大鷲に内臓を啄まれ続ける不死の男。永遠の搾取。だが、それは同時に労働の無価値化を、労働からの解放をも意味するだろう。だから、物語の結末において、毎日が祝日へと塗り替えられてしまうのは必然なのだ。毎日が勤労感謝の日となったとき、感謝の対象であるはずの勤労は消滅する運命にある。アイロニカルなパラドックスによって顕現するユートピアはディストピアと表裏一体だ。

もちろんこれはフィクションであり、しかもそれを支える論理は(「私」の言葉を借りれば)「何かがおかしい」。脳だけの人間から利益を生み出し続けることなどできるわけがないではないか。そのおかしさの一部は、人間がすべき意志決定を《お言葉》という人間の外部の審級に委ねてしまったことに由来するものだ(たとえばアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』のシビュラシステムや『魔法少女まどか☆マギカ』のキュゥべえを思い出すとよい)。だが、「何かがおかしい」のは現実も同じだろう。綻び矛盾を露わにしながら、それでも信仰を集めるフィクションが社会のありようを定めている。現在の資本主義社会、あるいはその根底をなす貨幣システムもまた私たちの信仰によって成り立っていることは言うまでもない。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

さて、本作はいずれ戯曲の販売も予定しているという。ここには書ききれなかった膨大かつ複雑な設定と錯綜した筋の全体像は是非とも戯曲で確認してほしい。「金々の嘆き」「失われた『バリュー』に黙とうを捧げましょう」など連発されるパンチラインも見どころだ。

そういえば、この物語もまた、俳優の一人ひとりが同一の「私」というフィクションをその身に引き受けるところからはじまったのだった。

お布団:https://offton.wixsite.com/offton

お布団Twitter:https://twitter.com/engeki_offton

関連レビュー

お布団 CCS/SC 1st Expansion『夜を治める者《ナイトドミナント》』|山崎健太:artscapeレビュー(2022年03月01日号)

2023/07/19(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)