artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

東京芸術祭ファームFarm-Lab Exhibition パフォーマンス試作発表『「クィア」で「アジア人」であることとは?』

会期:2022/10/07~2022/10/09

東京芸術劇場ロワー広場[東京都]

芸術にできることは何か。東京芸術祭ファームFarm-Lab Exhibition パフォーマンス試作発表『「クィア」で「アジア人」であることとは?』にはこの問いに対する力強い、そして切実なひとつの答えがあった。芸術には、声を奪われてきた者たちがそれを取り返すことを、そしてその声を響かせ見知らぬ誰かの耳へと届けることを可能にする力がある。

東京芸術祭ファームはアジアの若いアーティストの交流と成長のためのプラットフォームであったAPAF(Asian Performing Arts Farm、アジア舞台芸術ファーム)を前身とし、2021年にスタートした人材育成と教育普及の枠組み。その一環であるFarm-Lab Exhibitionは「アジアを拠点に活動する若手アーティストが、文化、国籍やバックグラウンドが様々に異なるメンバーとクリエーションを行い、東京芸術祭やアジア各地での上演を目指したワークインプログレスを発表する創作トライアルプログラム」だ。今年は日本を拠点とする(そして私が参加する)y/nと日本以外のアジアを拠点とする3人のアーティストによる『Education (in your language)』と、フィリピンを拠点とするセリーナ・マギリューと日本を拠点とする3人のパフォーマーによる『「クィア」で「アジア人」であることとは?』の2作品が上演された。セリーナ・マギリューは昨年、同じ東京芸術祭ファームのAsian Performing Arts Campというプログラムに参加していたことから今回のFarm-Lab Exhibitionへの参加が決まったということで、東京芸術祭ファームにおける人材育成の取り組みが単発で終わるものではなく、長期的な視野に立って企画されていることが窺える。

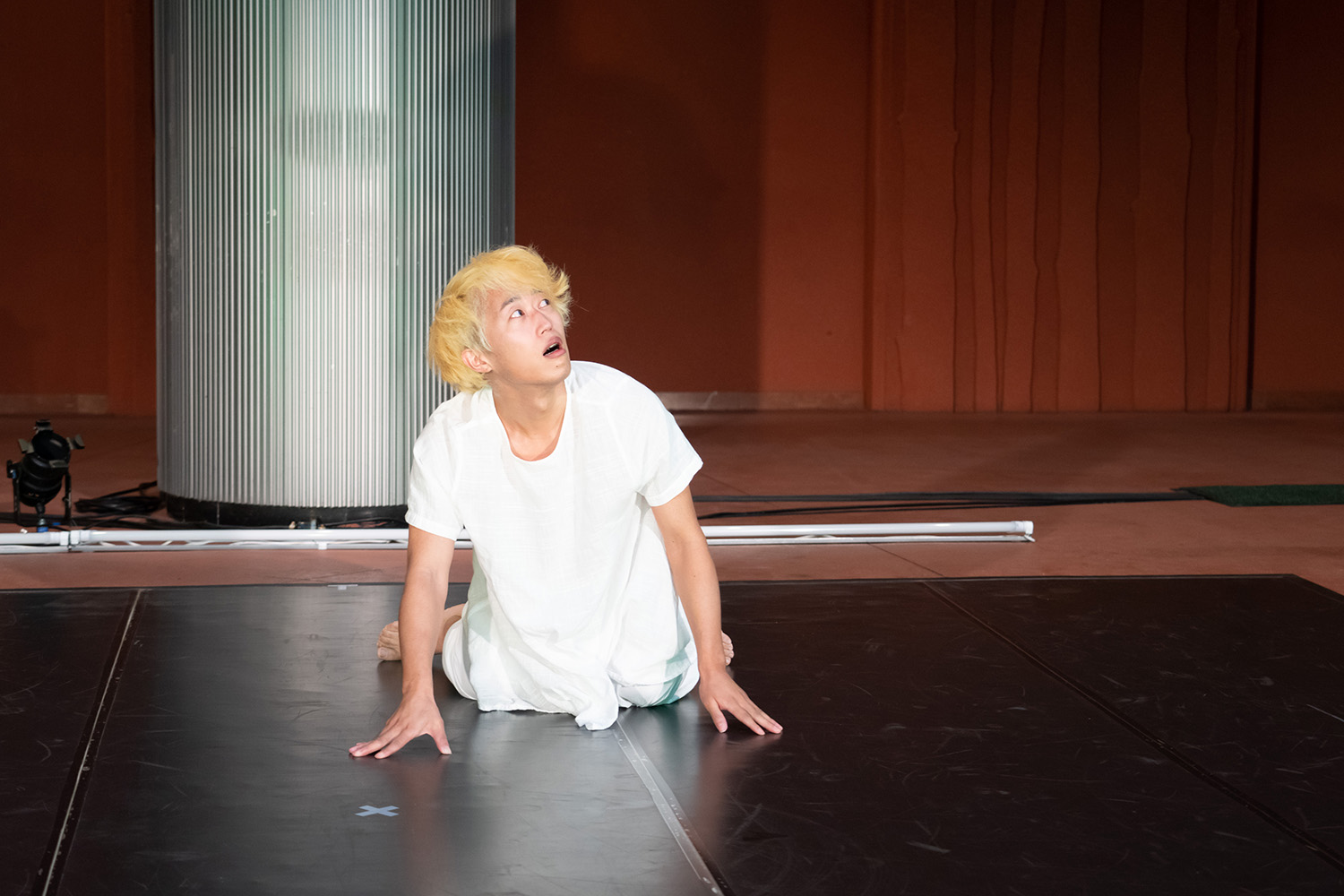

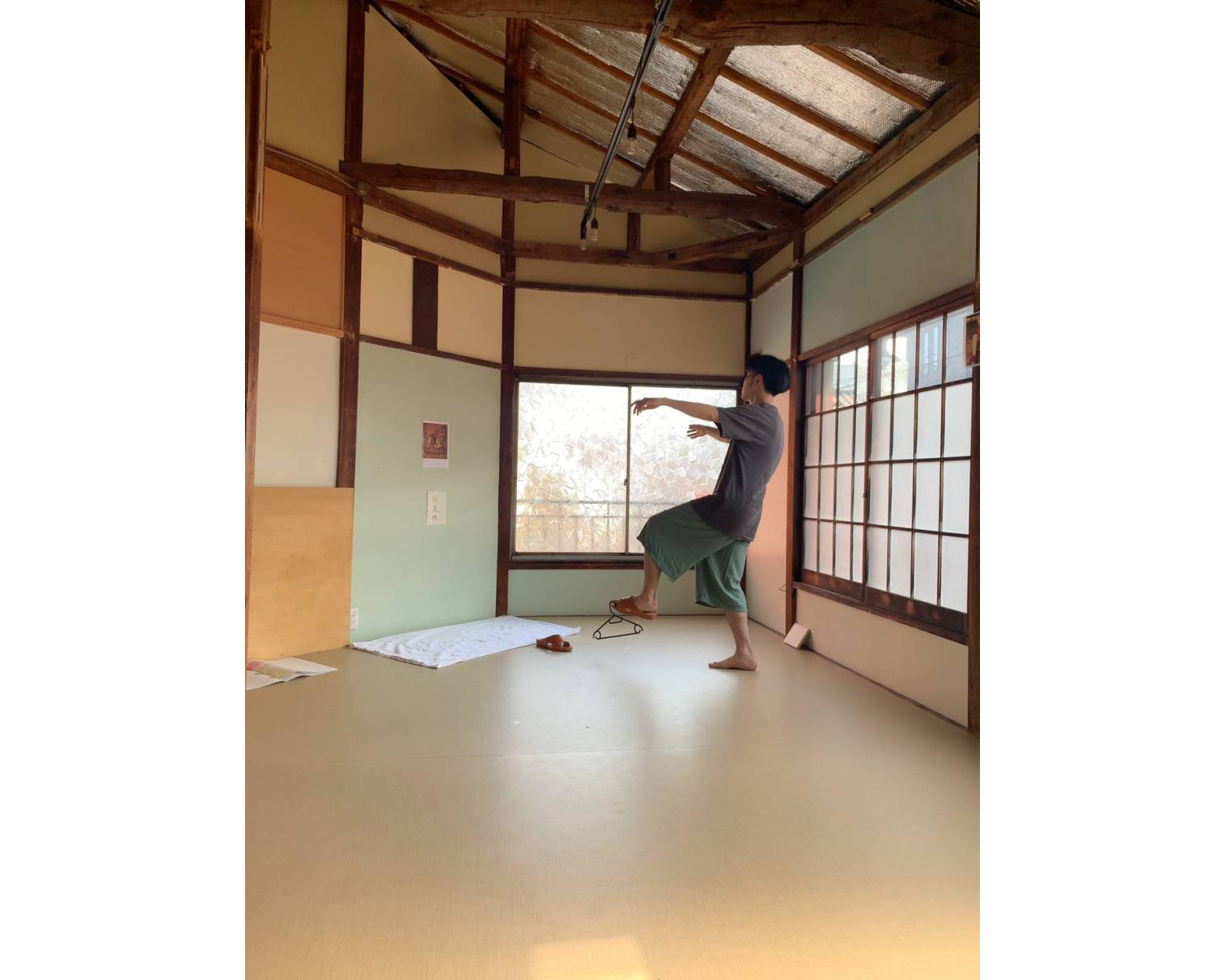

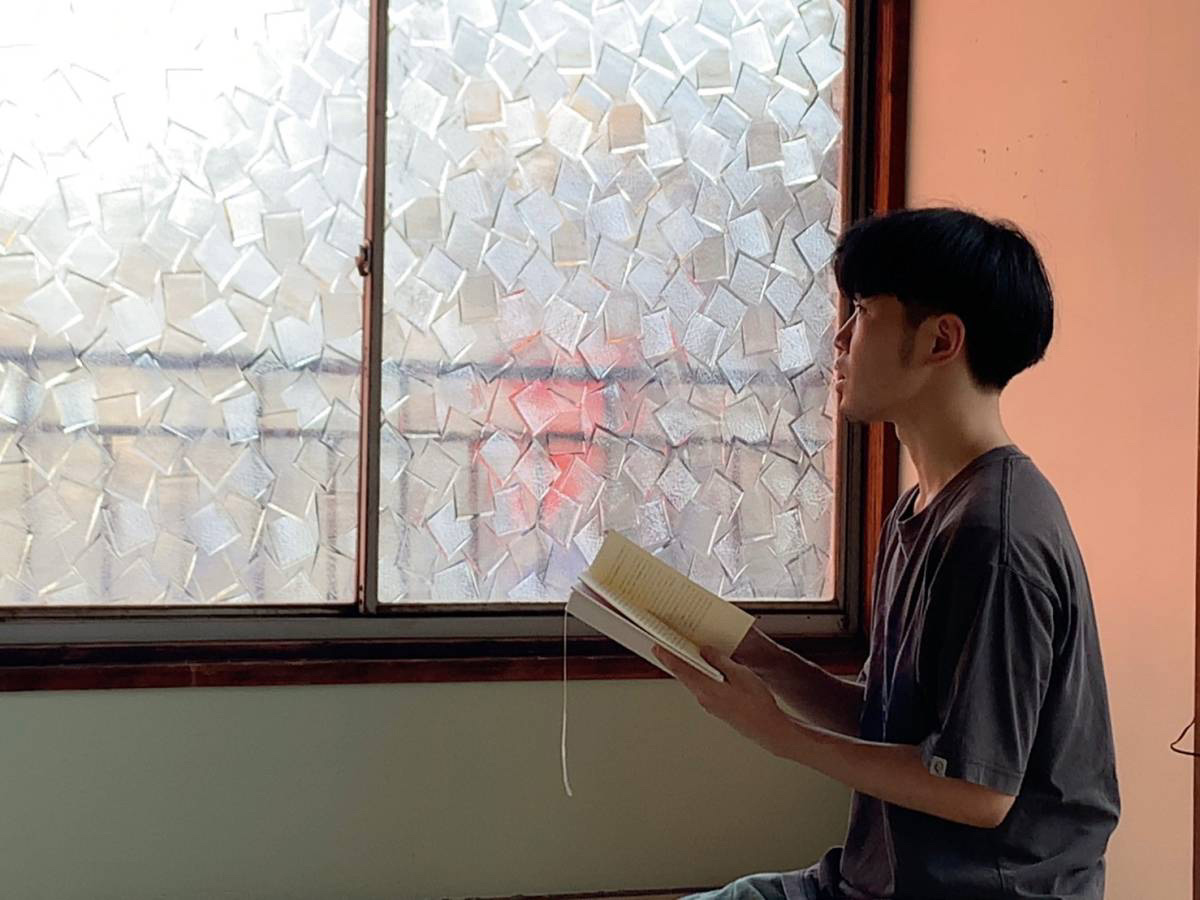

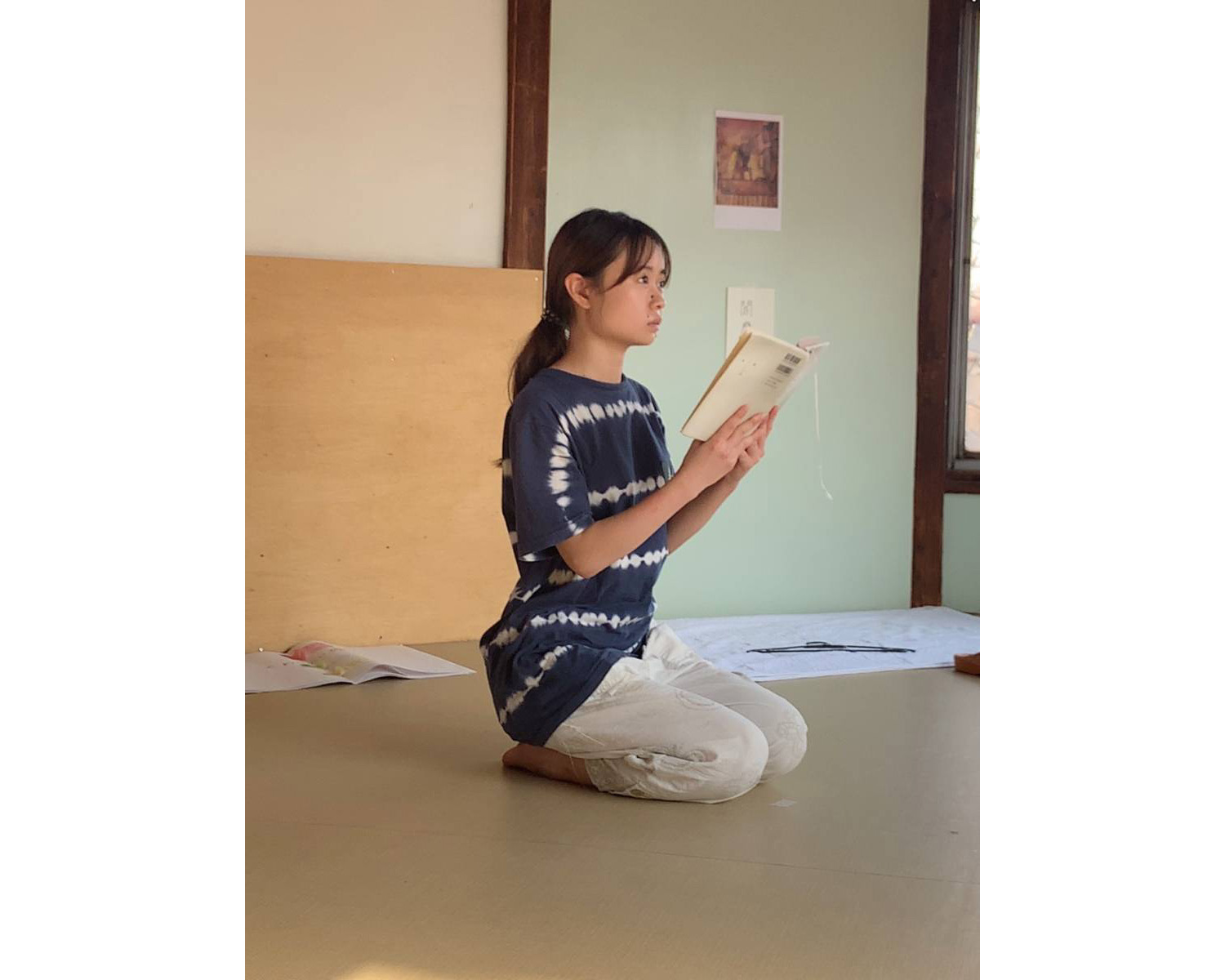

トランスピナイ(=トランスジェンダーのフィリピン人)の俳優、パフォーマンスアーティスト、アクティビストであるセリーナ・マギリューが掲げたコンセプトは「QUEER ASIA(クィア・アジア)」。「西洋の二元的な性の概念とは異なる、アジアにおけるクィアのアイデンティティを、私たちの手に取り戻す必要」があると語るマギリューは日本拠点のパフォーマーとの共同制作の過程で日本の昔話に着目した。例えば「かぐや姫」のかぐや姫(ノマド、𠮷澤慎吾)や「花咲かじいさん」に登場する犬・シロ(葵)。両者は物語上、きわめて重要な存在であるにもかかわらず物語のなかでその内面が語られることはない。繰り返し語られてきた物語において声を奪われてきた者たちの声を取り返し、物語を語り直すこと。規範から逸脱するものを抑圧する社会で、自らもまたクィアとして生きるパフォーマーたちが自身の声を発し、自らの視点から社会を語り直すこと。二つの語り直しが重ね合わせられ、パフォーマンスは立ち上がっていく。

[撮影:松本和幸]

[撮影:松本和幸]

今回は創作トライアルということでクリエイション期間も短く、上演された作品は完全なものではなかったのだが、それを差し引いても「かぐや姫」と「花咲かじいさん」という二つの物語の接続は甘く、「私はこの世界を、この人生をありのままの自分として生きたい」「私は、男でも女でもない」などといった台詞はあまりに直接的だ。作品としての(あるいは芸術としての?)クオリティは必ずしも高かったとは言えない。しかしそれでも、この作品が上演されたことには大きな意義がある。

[撮影:松本和幸]

[撮影:松本和幸]

東京芸術劇場ロワー広場という誰でも出入り自由な空間で上演されたこの作品は、いわゆる劇場の閉ざされた空間での、作品を観たいと自ら望んでやってきた観客だけに見せることを前提としたものではない。もちろん、クィアとして生きるパフォーマーが自身の声を発する姿は(あるいは客席にいたかもしれない)同じくクィアとして生きる人々に力を与えるものであっただろう。パフォーマー自身もまた自らの声を発することによってエンパワーされていたかもしれない。しかしそれ以上に重要なのはこの作品が、例えばクィアという言葉も知らない(かもしれない)通りすがりの人に、そのようにいまこの世界を生きている人がいるのだという事実を、その声を、その言葉を、生身のパフォーマーの存在を通して知らしめるものになっていたという点だ。地下の広場で発せられた声は吹き抜けを通して上階にも響き、それを聞いた人々の一部は少しのあいだ足を止め、パフォーマーに目を向けその言葉に耳を傾けていた。本当に声を届けるべき相手は客席の外側にいるのだ。

声を上げることは難しい。これまで声を奪われてきた者たちにとってはなおさらだ。例えばSNSやデモなどを通じて声を上げることは(残念ながら)現状では攻撃される危険と隣り合わせの行為となっている。開かれた空間で上演されたこの作品においても、パフォーマーたちの負担は相当なものだっただろう。だがそれでも、舞台作品の上演という設えには声を上げる者の危険を少しだけ減じ、あるいは言葉を聞く者の警戒を幾分か和らげる作用があったはずだ。現実を変革するための手段としての芸術。今回の創作トライアルで提示されたその可能性の先に見える景色はどのようなものになるだろうか。

[撮影:松本和幸]

[撮影:松本和幸]

『「クィア」で「アジア人」であることとは?』:https://tokyo-festival.jp/2022/program/fle-serena

東京芸術祭ファーム:https://tokyo-festival.jp/tf_farm/

2022/10/09(日)(山﨑健太)

中野成樹+フランケンズ『EP1(ゆめみたい)』

会期:2022/09/11, 23

個人的なことは政治的なことである。演劇の実践もまたその渦中にある。中野成樹+フランケンズ(以下ナカフラ)が「20年かけて『ハムレット』を最初から最後までゆっくりたどっていく企画」の第一弾『EP1(ゆめみたい)』(原作:シェイクスピア『ハムレット』より、作・演出:中野成樹)はそのことを正面から引き受けようとする試みだ。

前作『Part of it all』でナカフラは「現状のメンバー全員が、 ①日常生活を維持しながら無理なく参加できる ②あるいは、積極的に不参加できる」という二つの指針に基づき準備を行ない、結果として上演の場にメンバーの子供たちの姿があるような公演が実現することになった。20年かけて『ハムレット』を上演するという今回の企画はその延長線上にあり、より長いスパンで生活と演劇とを撚り合わせる試みだと言えるだろう。中野は今回の試みをEP=extended play(ing)と呼んでいる。演劇の時間が限りなく、とまでは言わずとも20年という長さにまで拡張されたとき、それと生活の時間との、あるいは人生との関係はどのようなものになるだろうか。

『EP1(ゆめみたい)』として上演されるのは原作『ハムレット』の1幕5場にあたるシーンまで。以下では各シーンの内容に触れていくが、今作は9月23日(金・祝)に2回目の上演が、10・11月にも同内容での上演が予定されているので注意されたい。気になる方はホームページで作品の冒頭部にあたるシーン1「今 半透明」の戯曲も公開されているのでそちらをチェックするのもいいだろう。今作では原作において重要なモチーフとなる亡霊を軸に、見えない(ことにされてきた)ものの存在や陰謀論など、『ハムレット』の今日性が引き出されていくことになる。

会場に入ると舞台(となるであろう空間)では公演関係者とその子供たち(と思われる人々)がおもちゃを広げて遊んでいる(ということは拡張されるのは演劇ではなく子供の遊びの方なのかもしれない)。やがておもちゃが一旦片づけられると前説(斎藤淳子、出演者と配役は回によって異なりここでは9月11日の回の配役を記す、以下同様)がはじまり、今回の公演では子供たちがいてその行動は予測不能であること、諸々の事情で公演に参加していないメンバーがいることなどが告げられる。「いなくてもいい人の出席」と「いなくちゃいけない人の欠席」という表現からしてすでにすこぶるハムレット的である。なにせ、いるかいないか(To be, or not to be)、それが問題(?)なのだから。

シーン1および1.5「だから半透明」は原作の1幕1場を踏襲し見張り同士の会話の場面。「例の亡霊」が出たか否かという会話も交わされるものの、バナードー(野島真里)はいまいち要領を得ない様子でフランシスコー(佐々木愛)との会話も噛み合わない。「オカルトは、政治と連んでろって」と言うホレイショー(石橋志保)に対し、マーセラス(森唯人)は陰謀論は「それほど嘘じゃない気がする」と亡霊=陰謀論説を持ち出したりもする。しかしようやく亡霊が登場するに至り、世界は反転する。亡霊と思われた人物が、あたかもバナードーたちこそが亡霊であるかのように「誰だ! 何のため、姿を見せた?」と誰何するのだ。「俺たちが、亡霊にされている……?」「不具合の原因にされている……!」と彼(女)たちは言うが、さて、見えていないものは、不具合の原因は真実のところ果たしてどちらにあるのだろうか。ここには再び生活と演劇の関係も重ねて見ておくべきだろう。そこでは何が見えておらず、不具合の原因は果たしてどちらにあるのか(それは本当に不具合か)。「見え(てい)ないもの」は『Part of it all』から引き継がれたテーマでもある。

シーン2はクローディアス(洪雄大)とガートルード(小泉まき)による記者会見の設え。官僚の不倫騒動など現実の出来事を下敷きにしたと思しき場面はコミカルにアイロニカルだが、ここは「個人的なことは政治的なことである」という言葉がその本来意味するところとは異なる、悪しきかたちで体現された場面でもある。かつて物語の主人公は王侯貴族であり、そこでは個人的なことはつねにすでに政治的なことであった。だが、現代の権力者たちは政治を私物化することによって「個人的なことは政治的なことである」を実現してしまっている。

続くシーン3「お正月」で描かれるボローニアス(中野)、レアティーズ(新藤みなみ)、オフィーリア(端田新菜)のやりとりもまた、家族の会話でありながら政治的なものであることからは逃れられない。そしてこの場面では子供たちが舞台に戻り、正月の親戚の集まりさながら舞台上でわいわいと遊んでもいる。切っても切れない政治と家との、そして演劇と生活との関係がそこで絡まり合っている。

再び見張りの場面を挟んで先代ハムレット王の亡霊(福田毅)とハムレット(竹田英司)の対話(だがそこに滲むのはごくごく個人的な感情のようだ)で『EP1(ゆめみたい)』は一旦終わる。しかし物語は閉じず、生活も続く。決してオールオッケーではない、ひとまずのplayの区切り。

中野成樹+フランケンズ:http://frankens.net/

関連レビュー

中野成樹+フランケンズ『Part of it all』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

2022/09/11(日)(山﨑健太)

Transfield Studio『Lines and Around Lines』

会期:2022/09/01~2022/09/04

元映画館[東京都]

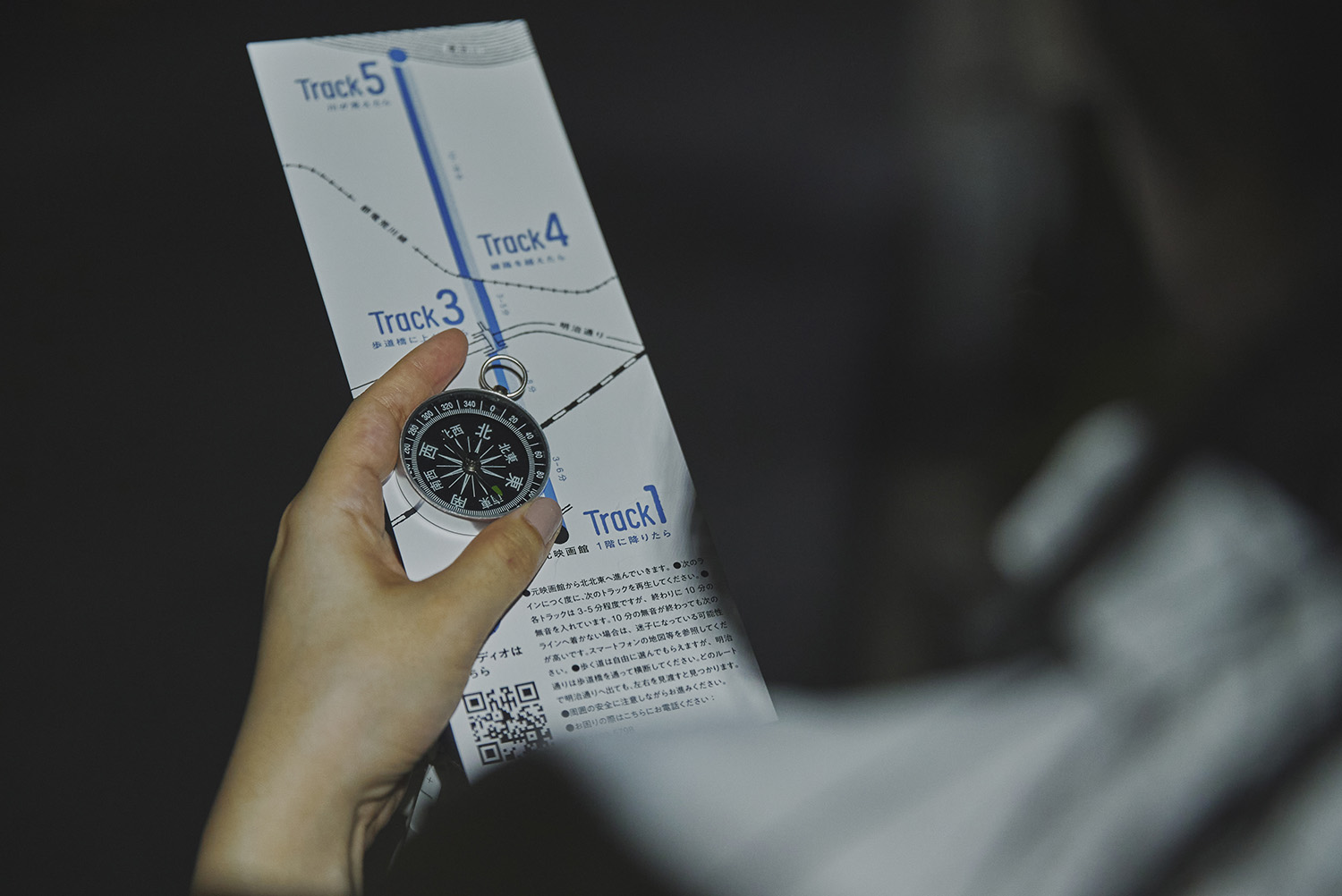

私の足下にあるこの土地を規定しているものは何か。建築家の山川陸とパフォーミングアーツマネージャーの武田侑子によるユニットTransfield Studioの『Lines and Around Lines』(企画・構成:Transfield Studio[山川陸+武田侑子])は、「水の流れ」をキーワードに観客の土地への視線と想像力を更新する試みだ。パフォーマンスはレクチャーパフォーマンスとツアーパフォーマンスの二部構成。観客は会場となった元映画館でシンガポールの水の流れに取材したレクチャーパフォーマンスを鑑賞した後、簡易な地図とそこに付されたQRコードからアクセスできるオーディオガイドを頼りに隅田川へと向かうツアーパフォーマンスに旅立つことになる。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

ところで、なぜシンガポールなのだろうか。実はTransfield Studioはシンガポールの劇場Esplanadeが主催するレジデンスプログラムContemporary Performing Arts Research Residencyの参加アーティストとして2022年の4月から6月までシンガポールに滞在しており、『Lines and Around Lines』はそのときのリサーチをもとにした作品となっている。公演期間中には関連イベントとしてシンガポールでの滞在制作の報告会も実施され、滞在制作の様子とシンガポールのパフォーミング・アーツ事情を知ることのできる貴重な機会となった。なぜシンガポールなのか、という問いに対するひとまずの答えは、たまたまTransfield Studioがそこに滞在する機会があったから、という身も蓋もないものになるだろう。

Transfield Studioはこれまでもフェスティバル/トーキョー19公式プログラムの『Sand (a)isles(サンド・アイル)』では池袋を、豊岡演劇祭2020フリンジに参加した『三度、参る』では豊岡を舞台に、その場所に関するリサーチからツアーパフォーマンスを立ち上げることを試みてきた(いずれも発表時は別名義)。そもそも特定の場所を歩くことが作品の根幹をなすツアーパフォーマンスにおいて、その場所に関するリサーチから創作が出発することはあまりにも当然のことであるようにも思えるが、しかしここにはある種の二重性がある。ツアーパフォーマンスはまず創り手がそこを歩き、次に観客が歩くことで成立するものだからだ。ならばそこにはズレを導入することもできるはずだ。未知の土地を訪れた者は、無意識のうちに自分の知る土地とその場所とを比較し、そこにある共通点と差異からその土地のありようを測るだろう。『Lines and Around Lines』は日暮里/荒川エリアを歩く観客に、シンガポールを歩いたTransfield Studioの視点をインストールする。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

前半のレクチャーパフォーマンスではスクリーンに映し出される画像や映像に山川の声が重なり、シンガポールにおける水の流れを追っていく。やがて明らかになってくるのは、水資源の貴重なシンガポールにおいては、その流れのあり方こそがある面において国を「定義」しているということだ。山川の語りのなかに繰り返し登場する「定義」という言葉。シンガポールでは湾の出口は水門で塞がれ、そこはreservoir=貯水池として定義される。湾を堰き止めた水門はそのまま、国の輪郭を定める線の一部となるだろう。山川はスクリーンの手前に置かれたポールにロープを巻きつけていくことでその輪郭線を示す。線の内側、国土の9割はcatchment、雨水を集める場所と定義されているのだという。そして水が流れるための傾きの存在。 レクチャーパフォーマンスを聴き終えた観客は会場を出て、方位磁針を手に隅田川を目指す。地図には目的地である隅田川へと真っ直ぐに伸びるラインと、それと交差するJR常磐線、明治通り、都電荒川線、そして隅田川の4つのライン。その交差地点につく度に再生を促されるオーディオガイドは、ときおりシンガポールについての語りとも響き合いながら、東京という土地の来し方とそこに流れる水へと観客の意識を向かわせる。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

ところで、今回のツアーパフォーマンスに詳細なルートの設定はない。あるのは隅田川という目的地と北北東という大まかな方向だけ。レクチャーパフォーマンスを終え、おおよそ同時に街へと出た観客は、最初のうちこそ同じようなルートを辿るものの、住宅地の入り組んだ路地を進むうち、徐々に異なるルートへとバラけていく。それでも時おり、曲がり角を曲がった先にほかの観客の背中が見え、同じ方向へと向かっていることが確認されるのだった。複数の流れはときに合流し、ときに分かれ、そしていずれにせよ川へと至る。観客の歩みは水の流れと重なり合う。自らの身体をもって、目には見えぬ東京の水の流れを体感すること──。

[写真:金田幸三]

[写真:金田幸三]

Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/

関連レビュー

JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2022/09/02(金)(山﨑健太)

鳥公園の『abさんご』2022/蜂巣ももチーム・ワークインプログレス

会期:2022/08/27~2022/08/28

おぐセンター2階[東京都]

黒田夏子の小説『abさんご』を上演として立ち上げる。どう上演するのかまったく予想のつかない状態で、そもそもそんなことが可能なのかといぶかりながら向かった会場では、驚くべきことに相応の説得力を持ったかたちで『abさんご』の一部が上演されていた。だが、この企みはそれで成功だとはならないところが一筋縄ではいかない。

そもそも今回のワークインプログレスは研究プロジェクト「近代的な個の輪郭をほどく演技体──『abさんご』を経由して、劇作論をしたためる──」の一環として実施されたものだ。鳥公園は2021年から黒田夏子の小説『abさんご』に取り組んでおり、2021年度には読書会とワークショップを実施。2022年度は「『abさんご』の文体をいかに演技体に立ち上げることができるのか?」という問いのもと、鳥公園のアソシエイトアーティストである三浦雨林・和田ながら・蜂巣ももの三人の演出家が「それぞれに稽古場で方法を模索し、その取り組みを観察・記述しながら、劇作家の立場から西尾が劇作論を書く」ことが試みられている。西尾は戯曲の文体と上演における俳優の演技体を「『卵が先か、ニワトリが先か』というような相補的な関係」と捉えており、このプロジェクトを通して「テキストの文体と上演の演技体との間にどのような相互作用があるかを検討し」「ゆくゆく新しい戯曲の文体を開発する」ことを目指しているのだという。私は残念ながら立ち会うことができなかったが、すでに4月に三浦チームの、7月に和田チームのワークインプログレスが実施され、今回の蜂巣チームのワークインプログレスをもってひとまず演出家サイドの取り組みは出揃ったということになる。

『abさんご』はきわめて特異な文体をもった小説だ。例えば冒頭の一文。「aというがっこうとbというがっこうのどちらにいくのかと, 会うおとなたちのくちぐちにきいた百日ほどがあったが, きかれた小児はちょうどその町をはなれていくところだったから, aにもbにもついにむえんだった」。ひらがながやたらと多く、固有名詞が排除された文の連なりは慣れるまではひどく読みづらい。物語を抽出してそれを演じることはできるだろうが、それでは小説としての表われ、特異な文体が捨象されてしまう。いや、それはしかしあらゆる小説に言えることではないのだろうか。

[撮影:西尾佳織]

[撮影:西尾佳織]

[撮影:西尾佳織]

[撮影:西尾佳織]

プロジェクトそれ自体に対する疑問(なぜ『abさんご』か)はひとまず措いて、蜂巣チームのワークインプログレスがどのような上演だったかを見てみよう。蜂巣チームは研究協力者=俳優(?)の二人(鈴木正也、藤善麻夕帆)が『abさんご』のテキストを発話するための仕掛けとして、閻魔さま(の絵)に話しかけるという設定を採用していた。というのも、『abさんご』はある人物が過去を回想するかたちで書かれており、しかもそこには自らの意志というよりは周囲の状況によってこうなってしまったのだというような調子がそこはかとなく漂っているのだ。過去を振り返りながらも自らの(あるいはあらゆる人間主体の?)責任を回避しようとするように響く『abさんご』の文体はなるほど、人の善悪を裁く閻魔大王の御前で発せられるにふさわしい。蜂巣演出による上演は『abさんご』とはたしかにそういう話であったと思わされるに十分な説得力があった。

[撮影:西尾佳織]

[撮影:西尾佳織]

だが、これは演技体というよりは演出の範疇の問題だろう。今回のワークインプログレスでは基本的に二人の俳優がいくつかの断片的な場面をそれぞれに上演するかたちをとっており、つまりテキストはモノローグとして発話されていた。もともとが一人称小説とは言えないまでも一人称的な視点から語られた小説である以上、それを発話するための生理さえ整えられれば発話は可能なのだ。ここには演技体の問題は入り込む余地がないように思える。

[撮影:西尾佳織]

[撮影:西尾佳織]

ところで、演技体という言葉から私は例えば鈴木忠志のSCOTが持つような集団的な身体性を想定していたのだが、終演後の西尾の話によればそれは体よりはむしろ態、話しかける対象や話す内容によって変わってくるモードのことを指しているのだという。問題とされているのは西尾がこれまで取り組んできた「現代口語の『自然』な会話をベースとする劇作」であり、「自然な会話」以外の発話を誘発するような文体こそが目指されるものだということらしい。例として樋口一葉『たけくらべ』が挙げられ、三人で百人を演じるような演劇、人ではないものを演じる(出来事を立ち上げる?)演劇という話も出ていた。

であるならば、『abさんご』(の一部)をモノローグとして成立させてしまった蜂巣の上演はプロジェクトとしては失敗ということにはなるまいか。いや、閻魔大王に言い訳をするというのはひとつのモードではあるかもしれない。だが、ここで相手取るべきはやはり特異な記述のあり方であり、そこにあるものごとへの「態度」をどのように演技体へと変換するかということこそが取り組むべき課題だったのではないだろうか。すると、『abさんご』のテキストをそのまま発話するというアプローチ自体がすでに設定された課題と噛み合っていなかったのではないかとも思われる。しかし、だとすると小説をもとに上演のためのテキストをつくる必要があるわけで、それは果たして演出家の仕事だろうか──。

[撮影:西尾佳織]

[撮影:西尾佳織]

疑問や検討すべき点は尽きないが、いずれにせよプロジェクトは継続中だ。予告されているスケジュールでは西尾による蜂巣試演会のレポートの締切が9月28日に設定され、2023年度末までには劇作論が執筆されることになっている。今後の展開にも注目したい。

鳥公園:https://bird-park.com/

鳥公園の『abさんご』2022/研究 「近代的な個の輪郭をほどく演技体──『abさんご』を経由して、劇作論をしたためる──」:https://bird-park.com/works/ab-sango2022/?pid=project

2022/08/27(土)(山﨑健太)

NT Live『プライマ・フェイシィ』

会期:2022/08/05〜

TOHOシネマズ日本橋ほか[東京都ほか]

直視すべき現実に目を向けさせ、聞かれるべき声に耳を傾けさせる。イギリスのナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーンに届けるナショナル・シアター・ライブ(NT Live)で8月5日に日本公開された『プライマ・フェイシィ』は演劇にその力があるのだということを、そしてその力によって社会を変えようとするつくり手たちの強い意志を、まざまざと感じさせる傑作だ。

被告人弁護を専門とする弁護士のテッサ。彼女は裁判の場における駆け引きに長け、ときに証人の証言の信憑性に疑問符をつけることで依頼人の勝利を勝ち取ってきた。疑わしきは罰せず。それが法律上の正義であり、彼女の正義だった。大手事務所から移籍を打診され、同僚のダミアンとは「いい感じ」になり、公私ともに順風満帆に思えた日々。しかしある日、性的暴行の被害者となった彼女は自らが信じていた法制度の矛盾に直面することになる──。

作者のスージー・ミラーはオーストラリア出身で現在はイギリスでも活動する劇作家。もともとは人権や子供の権利に携わる活動をする弁護士として活動していたミラーは、『プライマ・フェイシィ』はロー・スクールに通っていた頃の考えから生まれた作品だと戯曲の前書きで書いている。執筆する勇気と、届けるにふさわしい社会的環境を待っていた作品が#MeTooの光のもとで実現したのだと。2019年にシドニーで初演されたこのひとり芝居は数々の賞を受賞し2021年に再演。2022年には今回ナショナル・シアター・ライブの1本として上映されたジャスティン・マーティン演出/ジョディ・カマー出演によるプロダクションがロンドンのハロルド・ピンター劇場で上演され、同プロダクションは2023年にブロードウェイでの上演も決まっている。

性的暴行にあって動揺するテッサは職場での人間関係や自身のキャリア、そして何より性的暴行事件で被害者が勝訴することの難しさ(それは彼女自身が誰よりもよく知るところだ)を考えて警察に駆け込むべきか苦悩する。弁護士として考えれば今回のケースを性的暴行として立証することはきわめて困難だ。相手は同僚のダミアンであり、彼女がダミアンと「いい感じ」になりつつあったことは彼女の友人も知っている。当日は仲良くデートをしているところを複数の場面で複数の人に目撃されてもいる。ダミアンとは以前にもセックスをしていて、それどころか当日も一度、合意の上で行為に及んでいる。その後、酩酊し気持ちが悪くなったテッサは二度目の行為を拒絶するが、ダミアンはそれを無視して無理矢理に行為に及んだのだった。それまでの関係がどうであれ、同意なき性行為はすべて性的暴行である。だが、それを証明するのは当事者二人の証言だけだ。おそらく裁判には勝てない。そう知りながら、彼女は裁きの場に臨む決断をする。

タイトルの『プライマ・フェイシィ』はもともとはラテン語で「一見して」というような意味を持つ。法律用語としては例えば「prima facie evidence=(反証がないかぎり十分とされる)一応の証拠」というようなかたちで使われる言葉だが、日本語では「明白な(ひと目見てわかる)」とも「一見したところでの」とも訳されうる言葉だ。テッサと彼女の視点に寄り添う観客には「明白な」真実も、裁判の場においては反証可能性の残る仮の真実でしかない。作者自身の言い換えでは“on the face of it”。直訳すれば「それに直面して」というところだろうか。この言葉はテッサの置かれた状況を示しているようでも、彼女の物語に向き合う観客に向けられているようでもある。

ひとまず予定された自身の証言を終えるテッサ。だが、ダミアンの弁護士は彼女の証言や記憶の曖昧さを責め立てる。それはテッサ自身も弁護士として用いる戦法であり、ゆえに予想されたものでもあったのだが、彼女はうまく応じることができない。裁判の場においては論理的に整合した証言が求められるが、それを可能にする理性や意志を踏みにじり破壊する行為こそが性暴力だからだ。

この作品のクライマックスでテッサは、長年にわたる男性中心の社会のなかで築き上げられてきた現行の制度が、いかに女性の体験を反映していない理不尽なものであるかを訴える。ともすれば演劇のセリフとしてはあまりに直球の社会批判の言葉はしかし、彼女自身に起きた出来事に照らしたものであるがゆえに、強く聴衆に訴えかける力を持つ。裁判の聴衆と重なりあった劇場の観客は彼女の言葉に耳を傾けざるを得ない。ほとんどこの言葉を聞かせるためだけに、この作品は書かれたのだと言ってもよいだろう。

テッサは裁判に負ける。だが、テッサの母親や付き添いの婦人警官らは彼女に連帯の意志を示す。テッサの言葉は、そして『プライマ・フェイシィ』という作品は、男性原理の支配する裁判所という法の場の外側で人々に働きかけ世界を変えようとしている。法律の専門家であるカレン・オコネルがCurrency Press版の戯曲に寄せた前書きは ‘Making law from women's lives’ と題されていた。女性の生に根ざした法をつくること。テッサの裁判記録が仕舞い込まれると、同じ棚に並ぶ無数のファイルが光り出す。それは現在までの戦いの記録だ。livesを人生の意味に取るならば、その意味するところはあまりに重い。

『プライマ・フェイシィ』の東京での上映はひとまず終了したが、これまでナショナル・シアター・ライブの作品のほとんどは再上映されている。重いテーマを扱いつつ、観客を掴む力を持った作品だ。機会があればぜひ鑑賞していただければと思う。英語が読める方には優れた前書きがついた戯曲もおすすめしたい。ジョディ・カマーが出演する映画『最後の決闘裁判』(リドリー・スコット監督、2021)も近いテーマを扱った作品だ。合わせて観るのもいいだろう。

NT Live:https://www.ntlive.jp/primafacie

2022/08/23(火)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)