artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

ゲッコーパレード『少女仮面』

会期:2023/03/16~2023/03/19

OFF・OFFシアター[東京都]

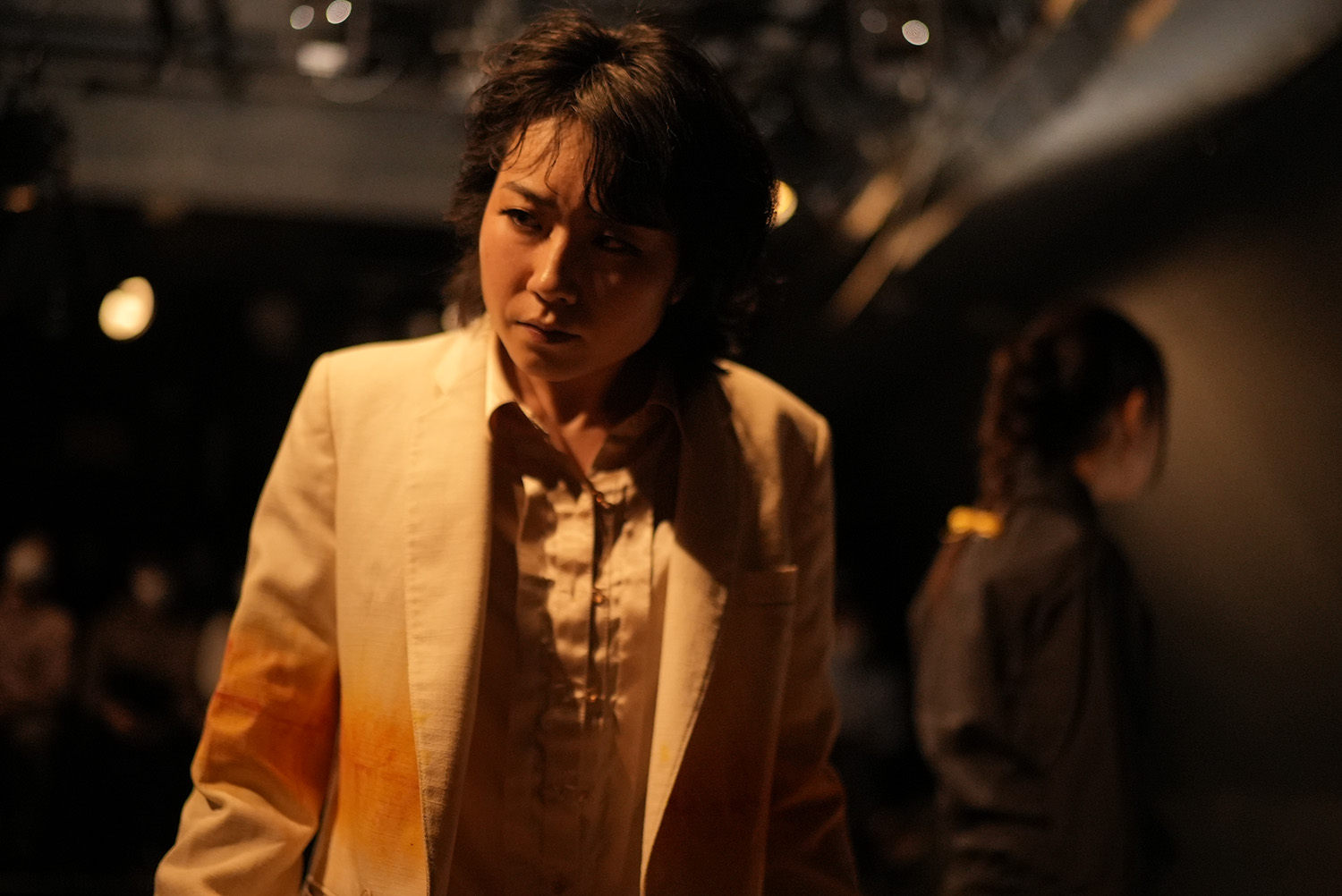

「俳優とは、劇場とは何か」。演劇集団ゲッコーパレードが俳優・崎田ゆかりを主宰に展開する「劇場シリーズ」はこの問いを探求する企画なのだという。「劇場シリーズ」とわざわざ銘打たれているのは、これまでのゲッコーパレードのほとんどの作品が本拠地である蕨市の民家・旧加藤家住宅などの非劇場空間で上演されてきたからだ。シリーズ第一弾として泉鏡花『天守物語』を中心に構成した『プロローグ』を2021年12月に上演。今回は「劇場Ⅱ」として唐十郎『少女仮面』を上演した(演出:黒田瑞仁)。

『少女仮面』は1969年に鈴木忠志の演出で早稲田小劇場で初演され第15回岸田國士戯曲賞を受賞した戯曲。宝塚で男役スターとして活躍した春日野八千代(崎田)が経営する地下喫茶店「肉体」に春日野に憧れる少女・貝(永濱佑子)とその祖母である老婆(ナオフクモト)が訪れるところから物語ははじまる。男装の麗人、ヅカ・ガールになろうとする少女、腹話術師(長順平)とその人形(平野光代)、現在に取り憑いた過去の亡霊等々、現実と虚構がさまざまに交錯し「演じること」が繰り返し前景化するこの戯曲はまさに「俳優とは、劇場とは何か」を問うものとして読むことができるだろう。春日野が経営する喫茶「肉体」こそが、春日野を演じる俳優・崎田が主宰する「劇場(シリーズ)」を具現化した場所なのだとも言えるかもしれない。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

ところが、今回の上演で観客は終始、喫茶「肉体」という虚構の空間ではなく、劇場という現実の空間と対峙し続けることになる。壁にかけられた絵を唯一の例外に、舞台美術が置かれていないというだけではない。舞台と客席の向きは会場となったOFF・OFFシアターの通常のそれからは90度ずらされ、そのうえで客席は演技空間を三方から囲むかたちで配置されている。演技空間の上手半分は舞台、下手側は通常であれば客席の置かれる階段状のエリアとなり、反対に上手側の客席は舞台上に置かれているという趣向だ。だが、このような空間の使い方に物語上の必然性はなく、喫茶店の店内という設定とはそぐわない段差のある空間はフィクションへの没入を阻害するものでしかない。それどころか、俳優たちはいかにも「適当」に空間を回遊しており、その身ぶりから喫茶「肉体」の、例えばテーブルの配置を読み取ることは不可能だっただろう。虚構の、しかし一貫した空間を立ち上げる試みは端から放棄され、観客は劇場の物理的な側面をつねに知覚し続けることになる。唐十郎の紅テントは現実の都市空間に異世界への入り口を開いたが、ゲッコーパレードは虚構を立ち上げるためのブラックボックスである劇場からその匿名性を剥ぎ取り露わになった現実の上に演劇を立ち上げようと試みる。

戯曲として書かれた物語世界を現実の空間に立ち上げるための、俳優の共通の足場となるはずの喫茶「肉体」という空間(の舞台美術)不在で立ち上げられた『少女仮面』の上演は、演技する俳優の身体それだけが剥き出しで差し出されているような奇妙な手触りを感じさせるものになっていた。俳優たちの演技の質感がそれぞれに異なっていたことも手伝って、俳優は全員でひとつの虚構をつくり上げているというよりはむしろ、それぞれに異なる虚構を生きているかのようでもあった。劇場が個々の俳優の肉体にまで還元されていたのだと言い換えてもいい。人がそれぞれに異なる虚構を生きる様こそはまさに『少女仮面』が描いていたものでもあり、その意味で今回の上演が戯曲の核のひとつを捉えたものであったことは間違いない。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

演出の黒田はアフタートークで「演劇にとって必要不可欠である俳優が消費されず、主体的に演劇をつくる」ことの困難に触れ、俳優それぞれがやりたいことを実現するために今回のクリエーションでは俳優との一対一での話し合いに時間をかけたと語っていた。結果として、主宰にして主演の崎田の言う「俳優を見るための場所」としての劇場はたしかに実現していた。だが一方で、戯曲の物語をもう少し丁寧に立ち上げてほしかったとも思うのだ。舞台美術なしでの上演は、戯曲を読んだことのない観客が物語を把握することを困難にもしていた。例えば、物語の後半で重要なアイテムとなる風呂桶も舞台上には登場しないため、そこで何が起きているかを把握できない観客もいただろう。あるいは、腹話術師の分身たる人形の性別が男から女に変更されていたことは果たして妥当だっただろうか。「男装の麗人」を中心とした物語の登場人物のひとつの性別を変更するのだから相当に慎重な検討が必要だったはずだ。戯曲に書き込まれた現実と虚構の複雑な交錯も、喫茶「肉体」という虚構の底が抜けてしまったことで、単に断片的な虚構へと還元されてしまっていたように思う。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

俳優それぞれがばらばらに虚構を立ち上げるような今回の上演は『少女仮面』という戯曲のモチーフと呼応していたからこそぎりぎりのところで成立していたのであって、通常の意味での戯曲の上演としてはやはり「失敗」だったと言うべきだろう。崎田が劇場でやりたいという「俳優が物語や舞台からヌッとはみ出してくる」ような出会いを実現するためには、まずは戯曲から物語を十全に立ち上げる必要がある。「一人ひとりの欲望が舞台上で飛び出してく」るのはその先の話であり、しかもそれは上演の理想ではあろうが既存の俳優観・劇場観の範囲内に留まるものでしかない。企画として「俳優とは、劇場とは何か」を探求することを掲げているのだから、つくり手観客双方の俳優観・劇場観を揺さぶるような上演が見たかったというのは求めすぎだろうか。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

ゲッコーパレード:https://geckoparade.com/

2023/03/20(金)(山﨑健太)

若葉町ウォーフ開場五周年記念企画 リーディングミュージカル『CABARET』

会期:2023/03/17~2023/03/21

若葉町ウォーフ[神奈川県]

若葉町ウォーフ開場五周年記念企画としてリーディングミュージカル『CABARET』が再演された。2021年初演のこの作品は「ミュージカル『キャバレー』(ジョー・マスタロフ)の原作戯曲『私はカメラ』(ジョン・ヴァン・ドゥルーテン)の原作短編小説『さらばベルリン』(クリストファー・イシャーウッド)を換骨奪胎した」もの。ゲイ雑誌のライターである「先生」(山田宗一郎)とキャバレーで歌う「子持ちのサリー」(中村美貴)、「性別を巧みに操縦して男はもちろんのこと女を相手にも商売を」する外国人娼婦のサロメ(田中惇之)らの人間模様はおかしく愛しくほろ苦く、劇場の建つ若葉町周辺を舞台に紡がれるそれは劇場のレパートリーとして上演され続けるにふさわしい物語となっている。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

リーディングミュージカルとは聞き慣れぬ言葉だが、俳優が台本を手に持ち演じるリーディング公演に歌を組み合わせたものを想像すればよい(音楽監督・テーマ曲作曲・ピアノ演奏 :荻野清子)。歌で進行するミュージカルらしい場面もありはするものの、披露される歌にはいわゆる昭和歌謡も多く(キャバレーでサリーが歌っている設定なので当然だが)、言わば物語付きの歌謡ショーのような趣だ。本作の演出と美術を担当し、若葉町ウォーフの代表を務める佐藤信はこの作品の上演を「さまざまな出し物を楽しめる都会の娯楽場」であり「若きベルトルト・ブレヒトがギター片手に出演していたと伝えられる(文芸)キャバレー」を横浜下町に出現させる試みのささやかな一歩だと位置づけている。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

物語は「そのキャバレーは川の畔にあった」という一文からはじまる。取材で訪れたキャバレーでカメラのファインダーを覗いていた先生はそこで働くサリーと出会う。「子持ちのサリーはそこに立っていた」。なかば押し切られるようなかたちで彼女のことを取材する羽目になる先生。ところが、彼女の話は取材のたびに細部が変わり、それどころかときにあからさまなパクリまで差し込まれる始末で一向に記事としてものになる気配がない。キャバレー通いの日々で二人の距離は縮まっていくが、やがて刑務所から戻ってきた夫とヨリを戻したサリーは川向こうの店で働きはじめ、そして別れが決定的なものとなる一斉検挙の日──。

ここに至り、物語の現在が2005年だったことが明らかになる。この年の1月、若葉町対岸の黄金町エリアでは、立ち並ぶ違法風俗店とそこで働く不法滞在外国人の一斉検挙が行なわれたのだった。違法風俗店が排除された跡地は現在、複数のアートスペースが並ぶ区画となっている。かつての面影はそれを知る者にしか見出せないだろう。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

10年後。取り壊されたキャバレーの跡地を訪れた先生は10年前と同じようにカメラを構え、レンズの向こうにかつてのキャバレーの姿を透かし見る。やがて聞こえてくる「許可のない撮影は禁止。張り紙が見えないの?」というサリーの声。それは10年前の反響か現在のそれか。「子持ちのサリーはそこに立っていた」という最後の一文は物語の冒頭に回帰しつつ、結末を観客の想像に委ねて幕を下ろす。

結末を知ったうえで改めて振り返ってみれば「そのキャバレーは川の畔にあった」という冒頭の一文は、それがすでに失われたものであることをはっきりと告げていたのだった。「『許可のない撮影は禁止。張り紙が見えないの?』とサリーは彼に言った」という地の文を含み込んだセリフも、まるで先生が書いた文章を読み上げているようではないか。観客である私が見ていたのは、先生が残した言葉を通して浮かび上がった、失われた過去の幻に過ぎなかったのかもしれない。それでも、それはかつてたしかにそこにあったものだ。いま目の前にあってたしかなように思えるものも、いつしか移り変わっていく。その予感に満ちているからこそ、物語の現在はより儚く愛おしいものに感じられるのだろう。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

歌唱力のみならず抜群のチャーミングさで観客を魅了した俳優はもちろんだが、リーディングならではの手法で素晴らしい余韻を残した島田健司の台本にも大きな拍手を送りたい。島田は佐藤が芸術監督を務める座・高円寺で開校されている演劇学校・劇場創造アカデミーの一期修了生であり、同じく修了生で結成された劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』の台本でも優れた成果をあげていた。今後も継続して作品をチェックしたい作家のひとりだ。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

『CABARET』:https://wharf.site/cabaret2023/

関連レビュー

劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年05月15日号)

2023/03/17(金)(山﨑健太)

「ワールド・シアター・ラボ」2023 リーディング公演『ロッテルダム』

会期:2023/02/16~2023/02/18

上野ストアハウス[東京都]

男女の友情は成立するか。答えるまでもない馬鹿馬鹿しい問いだ。では「男女の恋愛は成立するか」という問いならばどうだろうか。これが「女性同士の/男性同士の恋愛は成立するか」という問いであればイエスと答えるべきだろう。もちろん、こちらも同じく答えるまでもない馬鹿馬鹿しい問いではあるのだが、同性愛者の権利が十分に保証されていない日本の現状に鑑みれば、わざわざイエスと肯定することにこそ意味があるのだということはそれこそ改めて言うまでもない。同性同士の恋愛が成立する、いや、同性同士でなければ成立しない恋愛があるのだから、「男女の恋愛は成立するか」という問いに対する答えも自ずと明らかである。男女の恋愛は必ずしも成立するとは限らない。

「ワールド・シアター・ラボ」2023 リーディング公演の1本としてイギリスの劇作家ジョン・ブリテンによる『ロッテルダム』が上演された(翻訳:一川華、演出:EMMA[豊永純子])。「ワールド・シアター・ラボ」は「海外で創作された現代戯曲の翻訳と上演を通して、次代を担う翻訳者の紹介・発掘と、私たちが生きる同時代の世界の現実をよりよく理解する視点に触れる機会をつくることを目的とし」て国際演劇協会日本センターが2021年から実施している事業。今回上演された『ロッテルダム』は2015年にロンドンで初演され、2017年には演劇の賞としてイギリスでもっとも権威のあるオーレンス・オリヴィエ賞も受賞している作品だ。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

大晦日の夜。フィオナ(椎木美月)は同棲している恋人のアリス(小黒沙耶)に自分はトランスジェンダー男性だと告白する。アリスは混乱しながらもその事実を受け入れようとするが、それはフィオナと付き合うことでようやくレズビアンであることを認めることができるようになったアリス自身のアイデンティティを再び揺るがす出来事だった。「あなたが男性なら、私は…ストレートになるの?」とアリスは問うがフィオナは「アリスはアリスのままでしょ」と言うばかりだ。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

セクシュアリティは自ら選択できるものではないが、必ずしも固定化された不変のものというわけでもない。そこには流動性やグラデーションがあり、あるいはフィオナのように女性同性愛者を自認してきた人間が、時とともにトランス男性異性愛者であることを自覚するようになるというケースもある。かつてフィオナの兄・ジョシュ(荻野祐輔)と付き合っていたアリスのように、自分のセクシュアリティを認められずに異性愛者として振る舞おうとする人間も多いだろう。『ロッテルダム』はフィオナの告白をきっかけに変化していく二人と周囲の人々の関係を丁寧に描いていく。

性別移行を決断したフィオナは、エイドリアンという新たな名前で生き始める。それは生まれてきた子供が男だったら両親がつけるつもりだったという名前だ。少しずつ変わっていくエイドリアン。ジョシュとともにそんな「彼」をサポートするアリスだったが、一方でレズビアンを公言する職場の同僚・レラニ(日向みお)と親しくなっていき──。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

登場人物たちはそれぞれの生/性を生きるのに懸命で、その余裕のなさは時に身勝手な振る舞いとなって他人を傷つけてしまう。喧嘩やトラブルの絶えない日々の先に、やがて決定的な瞬間が訪れる。エイドリアンが「パス」(自認する性別として他人から認識されること)したのだ。狂喜するエイドリアンはその勢いのままにアリスに結婚を申し込むが、限界を迎えたアリスは「私はゲイなの」(ここでのゲイは同性愛者を意味する)と別れを切り出す。それでもなお「俺は男で君はストレートなんだよ。君はゲイじゃない」と言い募るエイドリアンに向けられた「変えられないものもあるの、変えたくないものがあるの、だってそれが私の一部だから。それがなんであなたの問題より重要じゃないわけ?」という言葉は痛切だ。

もちろんこれは十分に予想できた結末だ。ジョシュという前例もある。アリスが男と付き合えないことはすでに証明されてしまっている。だが、このジョシュという前例が示唆するのはネガティブな側面だけではないようだ。

一度は別れを告げたアリスだったが、最後の場面では再びエイドリアンの隣にいることを選択する。フィオナでもエイドリアンでもなく「ただあなたが欲しかった」と言うアリス。二人の関係がこの先どうなるかが明示されることはない。ひとつだけ明らかなのは、アリスと別れたジョシュがそれでも親友として「ここに居続けた」ように、アリスもまたエイドリアンの隣で「ここにいる」ことを選んだということだ。男女の恋愛が成立するかどうかはわからないが、少なくとも男女の友情は成立する。それはきっと希望と呼んでいいことだろう。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

今回はリーディング公演ではあったものの、ト書きを読み上げた稲葉歓喜を含めた俳優たちの好演も手伝って、舞台上にはぐっと引きつけられるドラマが立ち上がっていた。本公演の実現にも強く期待したい。

ワールド・シアター・ラボ リーディング公演:https://iti-japan.or.jp/announce/8768/

2023/02/18(土)(山﨑健太)

川口龍一人芝居『あの少女の隣に』

会期:2023/02/04~2023/02/05

下高井戸HTSスタジオ[東京都]

川口龍による一人芝居『あの少女の隣に』(作・演出:くるみざわしん、2021年初演)のメインビジュアルには、並んで置かれた2脚のイスと、その一方に腰掛ける女性らしき人物が描かれている。もう一方は空席だ。思い出されるのはあいちトリエンナーレ2019内の「表現の不自由展・その後」で展示されていたキム・ソギョンとキム・ウンソンによる《平和の少女像》(2011)だが、《平和の少女像》とは異なり、ここに描かれた人物は向かって左側のイスに座り、チマチョゴリではなく白いワンピースのような服を身に着けている。この作品は「あの少女の隣に」座るべき存在として、戦後の日本で米軍を相手にした日本人慰安婦に焦点をあて、男の一人語りを通してその背後にある構造を暴き出す。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

舞台上には客席と向かい合うように置かれた2脚のイス。そこに男がやってくるとこう言い放つ。「両方ともからっぽだよ。お前の国には置くものがないだろう。あったら出してみろ。いや、お前の国じゃない、私達の国だ。私達の国には置くものがない」。語りはのっけから分裂している。男は「あのイスの片方に少女を座らせてみたいんだよ。でもそのためには遠回りでもここから始めないと」と続け、戦争の道具として必要なのは「銃。ヘルメット。迷彩服。食べ物」に加えて女だというその語りは「それを我が国がいつ頃からどんなふうに実現したのか」へと遡る。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

男によれば「ことの起こりはナポレオン時代のフランス」。性病の蔓延による戦力低下に悩まされたフランス政府が「売春婦に性病検査を強制して管理を始めた」のに各国がならい、日本もまた1872(明治5)年に警察組織をつくるためのヨーロッパ視察が行なわれたのをきっかけに、国による性病検査の強制と売春の取り締まりが制度化されたのだという。

時間は飛んで1945年。敗戦後、米軍の駐留が決まるとすぐさま、国の主導でRAA=レクリエーションアンドアミューズメントアソシエーション(作中では出てこないが日本語での名称は「特殊慰安施設協会」)という慰安施設が設置された。米兵から「我が国の女を守る」ためということだが、そこで働くのはもちろん女性である。米側はさらに売春街も米軍用に提供するよう要求するが、翌年にはアメリカ本国にいる米兵の家族からの抗議によってRAAは廃止。国の主導で設けられたはずの職を失い、いわゆる「パンパン」となった女性たちは警察の取り締まり対象となってしまう。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

この作品の大部分は、男が上司である警視総監や進駐軍保健局局長ジェームス大佐から指令を受け、それを遂行するために部下や女たちに働きかけるというパターンの繰り返しで構成されている。「我が国の女を守る」という大義を掲げての施策はどれも矛盾に満ちており、それを自覚している男は指令を受けるたびに抗議をする。しかしもちろんそれが受け入れられることはない。結局のところ男は「いやいや、考えるな。とにかくこれが仕事なんだ」「お国のためだ」とそれらの命令を部下や女たちへと伝え実行に移すことになる。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

この一人芝居では川口が演じるのは男一人であり(厳密にはその男にはいくつかの異なる名前が与えられてはいるのだが)、ほかの登場人物の姿は舞台上には現われない。警視総監やジェームス大佐の言葉は、例えば「え、女を使う」といった具合に、相手の言葉を聞き返し反復する男の口を介して観客に届くことになる。このような聞き返しは一人芝居の常套手段ではあるのだが、「上」からの命令が男自身の言葉として発せられてしまうつくりは巧妙だ。しかも、それらの言葉は改めて、男自身から部下や女たちへの命令として繰り返されるのだ。「上」から押し付けられたはずの言葉や価値観は繰り返しのうちに内面化され、やがては「上」からの声が実際には発せられていないときでも聞こえてくることになるだろう。

男は「徹底的に無責任なんだから、アメリカは」と責めながら、直後に自らも「私たちが生きていく道は、徹底的な無責任だよ」と言い、「上」の無責任な態度をも反復する。無責任の連鎖。ツケは弱い立場の者へと回される。作中で示されることはなかったが、無責任の体系が戦争責任の問題にも連なっていることは言うまでもない。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

最後の場面は現代だ。いまだに生き続ける男は「女子大の先生」として国家管理買春や構造的な女性差別に関する講義をしている。「この仕組みを作り上げた私がどんな人間かをここでさらして、皆さんに考えてもらいたい」という男はなるほど真摯に見える。しかし、ならばなぜ、そこは女子大なのだろうか。男が一個人であるならばそのような責任の引き受け方もあり得たかもしれない。だが、男が特定の個人ではなく、文明開花以来、いやおそらくはそれ以前から生き続ける総体としての男とそれがつくり出す構造を象徴する存在であることは明らかだ。それらと向き合うべきなのはむしろ男の方だろう。無意識の無責任は現在に至るまで隠然と引き継がれている。

『あの少女の隣に』は「上」からの声を内面化し自らの価値観としていくプロセスを巧みに抉り出す。だが、その構造のみを撃つのでは、個人としての男は責任から逃れ続けてしまうだろう。だから、観客である私は、そして舞台上の男は改めて思い出さなければならない。そもそもはじめから男以外の声など聞こえていなかったということを。舞台の上で言葉を発したのは、そうすることを選んだのはどこまでいっても男自身でしかないのだ。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

『あの少女の隣に』は2月25日にアトリエ銘苅ベースでの沖縄公演を、7月にはアンコール上演vol.3(会場未発表)を予定。くるみざわ作品としては俳協演劇研究所『振って、振られて』(2023年3月9〜12日、新宿)、エイチエムピー・シアターカンパニー『リチャード三世 馬とホモサケル』(2023年3月11〜12日、大阪市)の上演も控えている。

『あの少女の隣に』:http://www.myrtle.co.jp/arts/#anosyoujyo/

くるみざわしんTwitter:https://twitter.com/kurumizawashin/

2023/02/05(日)(山﨑健太)

ほろびて『あでな//いある』

会期:2023/01/21~2023/01/29

こまばアゴラ劇場[東京都]

『あでな//いある』(作・演出:細川洋平)というタイトルはdenialに由来する。つまり作品に「否定」という単語が冠されているのだが、一見して「明らかでない」ように、そのことはタイトルを見てすぐさま了解されるわけではない。アルファベットは(不定冠詞のaを付されたうえで)ひらがなへと変換され、中央に置かれたスラッシュが単語を分断しているからだ。そもそもdenialという英単語を知らなければその意味はわかりようもないだろう。そこに「否定」があることは容易には認識され得ない。そういえば、denialには精神分析の用語で「受け入れがたい現実を認識することそれ自体を拒むこと」を意味する「否認」という意味もあったのだった。見えないものに目を向けるにはまずはそれが見えていないことを、見えていないものがあることを認識することが必要で、だからそれは途方もなく困難な道のりだ。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

舞台は美容師(伊東沙保)と客であるいべ(内田健司)のやりとりで幕を開ける。「塀があるでしょ、このお店の向こう側、わかります?(略)ここからだと見えないと思うんですけど、あるんですよ塀が向こうが見えない塀が」。美容師はそこにバンクシーが来たのだなどと、ほとんどいべを無視するような勢いで延々と話し続け、いつまで経っても髪を切ろうとする気配がない。ようやく切ろうとしたところでアシスタントのリンなる人物が紹介されるのだが、いべには、そして観客にもその姿は見えない。「本当にいます?」と戸惑いながら問ういべに、美容師は「え、本当に見えないんですか?」「見えないわけないんですけど」と答えるが、いべは結局、本当はそんな人物などいないのだと結論づける。

ところが、である。次の場面ではリンは実体を持った人間として、というのはつまり、吉岡あきこという俳優によって演じられる人物として舞台の上に登場するのだ。それでもいべにその姿は見えていないらしい。これは一体どういうことなのか──?

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

一方、高層マンションの地下の一室では雨音(生越千晴)、花束(中澤陽)、油田(鈴木将一朗)が暮らしている。家族ではないながらも身を寄せ合って暮らしている三人はどうやら「この国」の人間ではないらしい。雨音と花束は油田の誕生日を祝ってスケッチブックをプレゼントするが、うまく喜ぶことができない油田は何か事情を抱えているようだ。

物語は主にこの二つの場面を行き来しながら進み、やがて雨音が美容室を訪れるに至ってようやく、いべには「この国の人間」以外の人間が見えていないのだということが明らかになる。雨音は「ここに私たちいるんですけど、この場所に、私たちはいるんですけど!」と自らの存在を訴えるが、その声はいべには届かない。いべは決してわざと雨音たちを無視しているわけではなく、本当にその存在を認識できない様子なのだ。美容師はそこにリンと雨音がいるのだということを繰り返し告げるが、いべはそのことを認めようとはしない。とはいえ、もちろんリンたちは確かに存在しているので、物理的な接触が生じればいべはよろめいたりもする。姿の見えない誰かが存在する気配はいべを不安にさせ、否定はますます激烈な調子を帯びていくことになる。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

劇中で「この国」がどこであるかが具体的に示されることはない。舞台奥の崩れかけた壁とバンクシーのエピソードはウクライナを思わせ、油田の発する仮放免という言葉は例えば日本の入管施設の収容者や技能実習生への非人道的扱いの数々を想起させる。

あるいは、劇中でたびたび言及されるカトマジャペニールがクルド料理だということを知っていれば、私はこれをクルド人の(いる場所の)話として見ていたかもしれない。「この国」と「それ以外」という分断は世界共通だが、現状「自らの国を持たない民族」であるクルド人はどこにいっても「それ以外」の側に置かれてしまう。

いや、たとえカトマジャペニールをクルド料理だと知らなかったとしても、それは何だと調べてみれば、そこからクルド人が置かれている現在の状況を知ることだってできたはずなのだ。雨音たちの郷愁や団結、希望の象徴のような役割を果たしているカトマジャペニールは、見えていない(かもしれない)ものに観客が手を伸ばすための回路のひとつとしても存在している。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

では、どうすればいべは雨音たちを認識することができるのだろうか。相手が抽象的な概念としての存在に留まり続けるかぎり、その姿が目に見えるようになることはない。結末はここには書かないが、美容師のささやかな、しかし強い思いに裏づけられた提案は、目の前の、現実に存在する人間の具体性にいべを向き合わせるための一歩となるだろう。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

さて、いべのそれのように抽象的な存在へと向けられた否定は具体的な現実によってその呪いを解くことができるかもしれない。だが、具体的な現実によって生まれてしまった否定はどうすればよいのだろうか。許せないことはある。それはどうしようもないのかもしれない。それでも。最後の場面で示されるのは答えではなく、そうして逡巡しながらも進もうとする意志だ。

本作は3月上旬から配信が予定されている。『あでな//いある』にはここには書ききれなかった一人ひとりの物語があり、何より、この作品は具体的な顔を持つ人間が演じる姿と向き合ってこそ意味を持つものだ。公演を見逃した方はぜひ配信をチェックしていただければと思う。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

2023/01/25(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)