artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

中林舞ソロ企画『ゴーストの友人』

会期:2022/11/23~2022/11/27

SCOOL[東京都]

快快の久しぶりの新作として8月に上演された『コーリングユー』は快快の恩師であり「極私的」という言葉を発明した人物でもある「詩人・鈴木志郎康を原作にした舞台」だった。鈴木の詩を無数に引用して構成された作品はしかし同時に、快快という集団と出演していたメンバー自身の体験をもとにした演劇、言わば「私演劇」でもある。快快のメンバーのつくるソロ作品にも、大道寺梨乃の『ソーシャルストリップ』『それはすごいすごい秋』や日記映画、野上絹代が三月企画として上演した『ニンプトカベ』、山崎皓司のドキュメンタリー『Koji Return』とごく個人的な体験から立ち上げられているものは多い。今回、快快の元メンバーである中林舞のソロ企画として上演された『ゴーストの友人』(出演・演出:中林舞、脚本:北川陽子)もまた、一見したところそれらの系譜に連なるもののようにしてはじまる。

[撮影:加藤和也]

[撮影:加藤和也]

会場のSCOOLに入ると白いテーブルクロスのかかった大きな丸テーブルが中央に置かれている(舞台美術:佐々木文美)。その周囲には形のまちまちな椅子。水場のあるカウンターにはコーヒーサイフォンが置かれていて、そのカウンターと丸テーブルを挟んで対面するような位置に緩く弧を描いて客席が配置されている。カウンターから右手に視線をずらすと床に直置きのモニター。その画面には中林が三鷹駅の改札を出てSCOOLの扉にたどり着くまでの様子を捉えた映像が繰り返し流されている。だが、その動きはどこかギクシャクして見える。よく見ると中林以外の人々は逆向きに歩いている。どうやらこれは中林がSCOOLから三鷹駅の改札へと逆向きに歩いた映像を逆再生したものらしい(映像:林靖高、中林舞)。

[撮影:加藤和也]

[撮影:加藤和也]

開演ブザーが鳴ると中林はコーヒーサイフォンの仕組みを説明しながら実際にコーヒーを淹れてみせる。夫が買ってきたサイフォンで最近ようやくコーヒーを淹れられるようになったのだなどという中林の語りはしかし、気づけばそのサイフォンを買ってきたという夫のそれへとすり替わり、喫茶店の奥さん、常連客、マスター、店の前で雨宿りをする小学生などなどと次々にその視点を変え世界を広げていく。観客は中林が巧みに演じ分けるキャラクターの連なりに寄り添い、まるでゴーストのようにともに物語世界のなかを移動していくことになる。その旅路はそれだけでも十分に楽しい。なるほどこれは「私演劇」ではなく中林が無数のキャラクターを演じ分けるタイプのひとり芝居らしい。

[撮影:加藤和也]

[撮影:加藤和也]

かと思えば、連なりの先にはふいに子供時代の中林と思しき人物が現われたりもするのだから油断がならない。子供時代の中林にはときたま窓の外に現れるゴーストの友人がいたのだという。ドンドンドンドンドンとノックの音がする。それは大人になった中林自身だ。かつての「私」が窓の外にいる「私」に何か言おうとした次の瞬間、世界は崩れ落ちる。膨張を続けて最後には完全に消え去ってしまう極大サイズの宇宙のイメージがコーヒーサイフォンのフラスコに生じる真空状態のイメージと重なり合い、崩れ去った世界はフラスコ内へと戻っていくコーヒーとともに再び中林の日常へと収縮する。

[撮影:加藤和也]

[撮影:加藤和也]

[撮影:加藤和也]

[撮影:加藤和也]

作中には『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のセリフなどともに宮沢賢治「春と修羅 序」から「あらゆる透明な幽霊の複合体」という一節が引用されている。複数の役を演じる俳優という存在がゴーストに重ね合わせられていることは明らかだろう。この作品自体もまた、中林らが摂取してきたフィクションの複合体であり、それは彼女たち自身についても言えることだ。あるいは、現実と虚構を往還する俳優の姿をフラスコとロートを行き来するコーヒーサイフォンの液体と重ねて見ることもできる。往還のたびに変化し続ける俳優はまさに「あらゆる透明な幽霊の複合体」なのだ。

[撮影:北川陽子]

[撮影:北川陽子]

ムービングライトなどの照明(松本永)と複数チャンネルによる音響(佐藤こうじ、田上篤志)は、いわゆる劇場としての設備が整っているわけではないSCOOLに「ゴースト」のモチーフを立体化するのに大きな役割を果たしていた。そうして立ち上げられた虚構の世界はしかし、終演とともに消滅を迎えることになる。「あくせどぅつぉーがうぃさたぅ」と発した中林は5回ドアをノックするとSCOOLの扉を開け外に出ていく。虚構は現実へと解き放たれ、中林もまた現実の世界へと帰還する。だがそれはすでにかつての中林ではない。フラスコからロートへと吸い上げられた水が再びフラスコに戻るときにはコーヒーになっていたように、中林もまた幾分かは「しびれるような香り」をまとっているはずだ。それは観客についても言えることだろう。劇場でひとときの虚構を体験した観客はやがて現実へと戻っていく。もしかしたら少しだけ「心うきうき」した状態で。『ゴーストの友人』とはフィクションの謂であり、それを立ち上げることこそが俳優の謂でもある。そしてそれが中林の仕事なのだ。ならば、これはやはり「私演劇」と呼ぶべき作品なのだろう。

中林舞:http://nakabayashimai.com/

2022/11/27(日)(山﨑健太)

コンプソンズ『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』

会期:2022/11/10~2022/11/20

浅草九劇[東京都]

あなたに見えている世界と私に見えている世界は違っていて、それでも世界はひとつしかない。この当たり前の事実はときに私の正気を、その根拠を危うくする。だが、正気を保つために現実を否認するならば、そのときそこにあるのはすでに狂気と呼ぶべきものだろう。『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』(脚本・演出:金子鈴幸、以下『われらの』)が描くのはそうして正気であろうとして狂気に突き進む人々とその物語のぶつかり合いだ。

舞台はあるラーメン店。その店主・まさこ(村田寛奈)はかつて、アイドルグループ・ピンチランナーズ(以下ピンラン)の一員として活動していた。店内ではWebライターのメンマン(大宮二郎)がまさこにインタビューをしているが、店員たちがいちいち余計なことを言ってくるため話はなかなか進まない。店員のひとりはピンランの元プロデューサー・ワタナベ(野田慈伸)、ひとりはピンランファンのシンペイ(てっぺい右利き)、そしていましがたクビになったばかりだという兼田(細井じゅん)は幼なじみと、全員がまさこの関係者ながら訳ありの様子だ。そこに兼田の恋人で共にペットインフルエンサーをやっているゆみにゃん(星野花菜里)が、飼い犬のムーチョが誘拐されたとやってくる。さらにピンランの元メンバーで唯一アイドル活動を続けているれんげ(さかたりさ)がピンランの再結成を訴えに訪れるが──。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

この作品には工藤秀一(東野良平)という探偵役も登場するが、探偵の推理が事態を解決に導くことはない。「真実はいつもひとつ」とは限らず、それどころかむしろ、無数の点をそれらしくつなぎ合わせる推理によって「真実」を導き出す探偵の手つきは「陰謀論」に親しくさえある。かつて同じ場所でラーメン店を営んでいた工藤の幼なじみにしてワタナベの仕事仲間・桜井(津村知与支)も含め、登場人物たちはそれぞれにそれぞれの物語を守ろうとして凄惨な結末へと向かっていくのだが、傍観者としてそこにいる観客もまた無関係ではない。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

コンプソンズのほかの作品と同様、この作品にも大量の時事ネタサブカルネタが投入されている。そもそも元アイドルの(元プロデューサーが実質的な運営を担当する)ラーメン店という設定自体が実際にあった出来事を下敷きにしたものだ。あるいは例えば、作品冒頭のセリフは伊丹十三監督の映画『タンポポ』のパロディになっている。こちらはラーメン店が舞台の「ラーメンウエスタン」と称するコメディ映画だ。ともっともらしく解説してみせたものの、『タンポポ』を観たことのない私がそれを知っているのは台本にそう書いてあったからでしかない。無数のサブカル(という括りはあまりに大雑把だが)ネタのすべてを理解する観客はおそらくいないだろう。それはつまり、観客それぞれに見えている世界が違っているのだということを意味している。大きな物語が失われ、無数のコンテンツが摂取可能な現代において、すべての観客が共通の基盤を持って作品を観ることは不可能に近い。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

ところで、この作品の登場人物は劇中のほとんどの時間をノーマスクで過ごしている。まるでコロナ禍などなかったかのようにフィクションの世界が展開するのはしばしばあることなので、観客である私はそういうものとしてこの作品を観る。だが、やがて明らかになるのは、ほとんど唯一「まとも」であるように思えたまさこもまた、Qアノンを支持する「陰謀論者」であり、店員にノーマスクを強要するのみならず(観客からは見えない)店の外に「マスク着用ご遠慮ください」という張り紙を出していたという事実だ。ノーマスクでよいというフィクションは崩れ去り、それを共有していたはずの観客とまさことの間には一線が引かれることになる。劇場の客席に座る観客はマスクの着用が義務づけられているからだ。いや、だからそれはもともとそこにあった一線が顕在化したということに過ぎない。一度あらわになった境界線は、あたかも最初からそこにあったかのように向こう側とこちら側を分断する。一瞬前には自分もノーマスクを是とする側にいたことを棚に上げ、気づけば私はまさこを「向こう側」の人間と断じている。だが、分断はもちろん客席内部にも潜んでいる。一連のやりとりはその潜在的な亀裂さえも射程に収めるもので、これまでに私が観た舞台作品におけるマスクの使い方のなかでもっとも鋭く鮮やかなものだった。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

ハイコンテクストでくだらないギャグがハイスピードで繰り出され続けるこの作品は、一見したところただただふざけ倒しているだけのようにも見える。だが、コンプソンズはいつも現代社会に真っ向から、誠実に対峙している。ここに結末は書かないが、ふざけ倒したその先に訪れる結末に、不覚にも私はグッときてしまったのだった。登場人物たちの狂気はどこに向かうのか。タイトルに込められた切実な祈りは聞き届けられるのか。コンプソンズはコンプソンズなりの答えを用意している。12月末まで配信されている映像で是非とも確認していただきたい。

[撮影:塚田史香]

[撮影:塚田史香]

コンプソンズ:https://www.compsons.net/

『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』配信:https://teket.jp/851/15459

2022/11/16(水)(山﨑健太)

温泉ドラゴン『悼、灯、斉藤』プレ企画リーディング公演

会期:2022/11/06

青年劇場スタジオ結[東京都]

現在の日本の演劇界はいくつもの問題を抱えている。新作戯曲の執筆に十分な時間がかけられないこと。せっかく書いた戯曲も一度の上演で「使い捨て」にされてしまいがちなこと。観客がしばしば固定化されていること。世代、あるいはジャンルを越えた交流に乏しく人材やノウハウが共有されていないこと。閉じられた環境はハラスメントの温床でもあるだろう。2023年2月に本公演が予定されている温泉ドラゴン『悼、灯、斉藤』のプレ企画として実施されたリーディング公演は、これらの問題に正面から取り組み(解決とまではいかないまでも)いくつかの可能性を提示してみせる優れた企画だった。

『悼、灯、斉藤』は温泉ドラゴンに所属する劇作家・原田ゆうによる新作戯曲。2019年に温泉ドラゴンで上演された『渡りきらぬ橋』では日本初の女性劇作家・長谷川時雨を中心に、文学仲間の女たちとの連帯と周囲の男たちの無理解、その断絶を鮮やかに描き出した原田だが、今作では一転、母の予期せぬ急逝によって遺された三兄弟と父の姿を描いている。本公演も控えているのでここでは物語の詳細には踏み込まないが、「弱さ」を開示しケアし合うことができない中高年男性の「弱さ」(それはもちろん強くあるべきというステレオタイプな男性像による抑圧の結果だ)を丁寧に描いた今作はいまの日本で書かれ上演されるに相応しいものとなっていた。ケアを一身に担っていた母が不在となることでそれぞれが抱えていた鬱屈が露わになり、そうして男たちはようやくきちんと家族と向き合い始める。

この戯曲をリーディング上演したうえで観客も交えたディスカッションを行ない、本公演に向けてブラッシュアップしていくためのフィードバックを得るというのが今回の企画の趣旨だ。劇作と演出を兼ねるつくり手も多い小劇場演劇では、戯曲とその上演が強く結びついてしまっている。まず戯曲が書き上がり、その上演が企画されるのではなく、公演が企画され、それに合わせて戯曲が書かれるという状況が常態化しているのだ。新作偏重の傾向もあり、一度上演された戯曲が再演される機会も少ない。実際のところ再演作品では集客が厳しいという話もしばしば聞くのだが、それは卵が先か鶏が先かという問題でもあるだろう。このような環境ではよい戯曲は書かれづらく、再演に足るよい戯曲が書かれなければ新作偏重主義はますます加速する。新作戯曲の本公演に先がけてブラッシュアップの機会を設けるという今回の企画は、このような小劇場演劇の消費サイクルへの抵抗であり、「弱さ」の開示という意味で戯曲のテーマとも響き合うものだ。

本公演では温泉ドラゴンの演出家でありもうひとりの所属劇作家でもあるシライケイタが本作の演出を担う予定だが、今回のリーディング公演では公募で選ばれたスペースノットブランクの中澤陽が演出を担当することになった。意外なマッチングと言っていい。温泉ドラゴンの作品はド直球の物語演劇。対してスペースノットブランクは、池田亮(ゆうめい)のテキストや松原俊太郎の戯曲を上演してきた実績こそあるものの、基本的にはコンテンポラリーダンスと演劇とを横断するような、いわゆる「ポストドラマ演劇」のつくり手だ。今回のリーディング公演では出演者も温泉ドラゴンに所属する、あるいは出演したことがある俳優とスペースノットブランクに出演してきた俳優の双方から選ばれており、俳優のレベルでも「交流」が生じている。客席についても同様だろう。温泉ドラゴンとスペースノットブランク双方の作品を普段から観ている観客はそれほど多くはないはずだ。そこには創客の機会がある。異なるタイプの、そして世代的にも二回りほど隔たりのある演劇のつくり手とその観客の間に交流を生み出したという点でもこの企画の意義は大きい。

戯曲では、父母の暮らしたマンションのリビングを舞台に、母の死以降の斉藤家(=現在)と母が生きていた頃の出来事(=過去)とが交互に描かれる。中澤演出は舞台を現在と過去の二つの空間に分け、母(谷川清美)がいる過去の空間と対比させることで、現在におけるその不在を際立たせて見せた。冒頭の配役紹介と一度目のカーテンコールにも谷川だけが登場せず、不在はより一層印象づけられる。シンプルだが戯曲の核を鮮やかに示す演出で、中澤の演出するドラマ演劇をもっと観てみたいとも思わされた。

終演後には観客が記入したアンケートをもとにディスカッションが行なわれた。私が特に気になったのは、男性の登場人物が丁寧に、それぞれひとりの人間として生き生きと描かれていたのに対し、(母を除いた)女性の登場人物は書き込みが薄く、物語に都合のよい存在として使われているように見えた点だった。男性の「弱さ」を描きステレオタイプを解体するのに女性が「利用」されるのであれば、それは結局のところ男尊女卑的な構造を温存することにもつながりかねない。

リーディング公演で使用されたバージョンの戯曲はウェブで公開もされており、ブラッシュアップの過程も発信されていく予定だという。2月の本公演に向けて作品はどのように変化していくのだろうか。原田戯曲としては12月に所奏演出による文学座『文、分、異聞』も控えている。こちらは三島由紀夫『喜びの琴』の上演の是非をめぐって文学座が分裂した「『喜びの琴』事件」という史実を題材にした作品。『悼、灯、斉藤』と併せて観たい。

温泉ドラゴン:https://www.onsendragon.com/home

スペースノットブランク:https://spacenotblank.com/

リーディング公演版『悼、灯、斉藤』戯曲:https://www.onsendragon.com/pre-toh-toh-saitoh

関連レビュー

温泉ドラゴン『渡りきらぬ橋』|山﨑健太:artscapeレビュー(2019年10月15日号)

スペースノットブランク『ウエア』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年04月01日号)

スペースノットブランク『光の中のアリス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年01月15日号)

2022/11/06(日)(山﨑健太)

映像演劇『階層』(東京芸術祭 2022 直轄プログラム FTレーベル)

会期:2022/10/19~2022/10/25

東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]

穂の国とよはし芸術劇場PLATが2014年度から実施している「市民と創造する演劇」。その一作として創作され2022年3月に同劇場で初演された映像演劇『階層』(作・演出:岡田利規、映像:山田晋平)が東京芸術祭の直轄プログラムFTレーベルとして再演された。チェルフィッチュの岡田と舞台映像作家の山田が継続して取り組んでいる「映像演劇」のシリーズは、スクリーンなどに投影された等身大の俳優の映像を観客が鑑賞することで演劇を立ち上げる試みだ。これまでに熊本市現代美術館で『渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉』(2018)が、札幌文化芸術交流センターSCARTSで『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』(2020)が展示/上演されてきた。この8月に王子小劇場で上演された最新作『ニュー・イリュージョン』はその後、韓国ツアーも周っている。東京での上演は『ニュー・イリュージョン』と順番が逆になったが、『階層』は劇場での上演を前提に創られた初めての「映像演劇」であるという点で重要な作品だ。しかも、この作品においては「市民と創造する演劇」であることも強い意味を持っている。

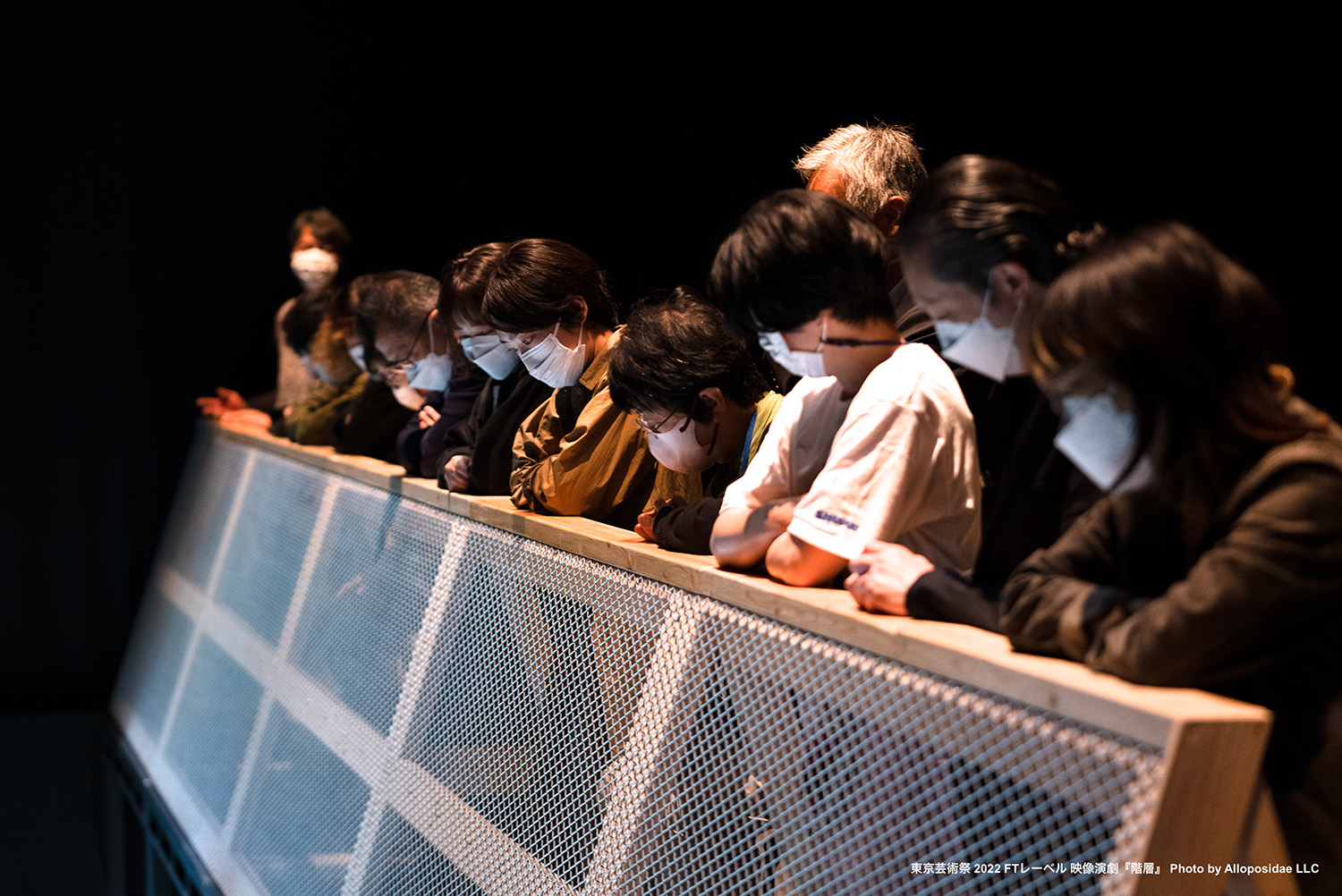

受付を済ませた観客はまず、ロビーに並んだ椅子に順に座るよう促される。そこでしばらく待っていると「案内人」が登場し、いくつかの注意事項を伝達した後、観客を客席へと誘う。劇場内に入ると舞台から不明瞭な声が聞こえてくるが、幕は閉まっているためそこで何が起きているかを観客が知ることはできない。観客全員が席につくとようやく幕が開く。舞台の上に見えるのは柵。そしてその向こうから身を乗り出すようにして下を覗き込んでいる人々だ。「あなたはそれを信じる必要はない」云々と声が聞こえてくるが、すぐに幕は閉じてしまう。幕の向こうでは誰かが人々に退場を促している。改めて幕が開くとそこには誰もおらず、舞台奥にある(らしい)下の階へと続く(らしい)階段から再び案内人が現われると、観客に対し舞台に上がるように告げる。

このあたりで観客は、どうやら先ほど舞台の上にいたのは前の組の観客だったらしいと気づくことになる(ちなみに、上演時間70分のこの作品は60分ごとに上演されていた)。つまり、この作品において「市民と創造する演劇」の「市民」という言葉が指し示していたのは映像演劇の出演者としてオーディションによって選ばれた市民だけではなかったわけだ。上演ごとに劇場を訪れる観客もまた、気づけばともに『階層』を創造する「市民」として舞台に上がることになっている。いつどこで上演しても「市民と創造する演劇」であることが担保できる優れた仕掛けは同時に、気づかぬ間に観客に「市民参加」を強いる恐ろしいものでもある。

舞台に上がった観客が柵ごしに下を覗き込むと、舞台の下に広がった高さ3メートルほどの空間にスクリーンが設置されている。やがてそこに映し出された真っ白な空間に人々が集まり出し、自分たちが何者でなぜそこにいるのかを語り出す。彼ら彼女らは「上の世界」に価値が見出せず、一度降りたら戻れないというそこに行くことを決断したらしい。永遠に生きることができるという「そこ」は彼ら彼女らが映し出されている映像の世界を指しているようでも死後の世界を指しているようでもある。

彼ら彼女らと観客とは階層によっても柵によっても、そして現実と映像の境界によっても隔てられている。だが、いずれにせよ彼ら彼女らもかつては観客と同じ側にいたのであり、それならば観客もまた彼ら彼女らの側に行く可能性があるだろう。「俯きがち伏し目がち」で、上にいたときも「今やっているこれと同じような普通の演劇」をやっていたという彼ら彼女らの姿は、舞台の上で下を覗き込む現在の観客の姿に重なっていく。しかも、彼ら彼女らは上の世界にいたときとはまったく違う姿になっているのだという。ならば、先ほど舞台の上に見た人々こそがいま下で語っている彼ら彼女らなのだということもあり得るかもしれない。そして観客はすでに先ほど舞台の上に見た人々の姿をなぞっている。

彼ら彼女らが語るそこはおおよそユートピア的な世界だが、観客を直接的に下の(死後の?)世界へと誘う「飛び降りて来ればいいのに」という言葉にはゾッとさせられる響きがある。彼らの永遠がそのようにして維持されるものだとしたら。永遠に生きるのは個々の人ではなくそこにある構造そのものなのだとしたら。そこから「降りる」ことは果たして可能だろうか。やがて開いた幕が再び閉じ、案内人は観客に舞台奥の階段を降りるよう告げるのだった。

映像演劇『階層』:https://tokyo-festival.jp/2022/program/kaiso

関連レビュー

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2022/10/25(火)(山﨑健太)

金沢泉鏡花フェスティバル2022 泉鏡花記念金沢戯曲大賞公演『水向茶碗 あなたはここにいます』

会期:2022/10/19~2022/10/23

金沢市民芸術村 PIT2ドラマ工房[石川県]

泉鏡花生誕の地である金沢市で5年に一度開催されている金沢泉鏡花フェスティバル。泉鏡花文学賞制定50周年にもあたる今年、フェスティバルの一環として『水向茶碗 あなたはここにいます』が上演された。武石最中による戯曲『水向茶碗』は第6回泉鏡花記念金沢戯曲大賞の受賞作。この賞は「1.泉鏡花の作品に基づく戯曲」「2.泉鏡花の人物像に関する戯曲」「3.金沢を舞台とした戯曲」のいずれかで「上演を前提とした」「上演時間90分以内」の未発表オリジナル作品を対象とした戯曲賞で、第6回は五木寛之、ふじたあさや、鴻上尚史の3人が審査員を担った。『水向茶碗』で描かれるのは鏡花の人生の一幕だ。なお、戯曲はウェブ上で公開されている。以下では結末に触れているので気になる方は先に戯曲を読まれたい。

時は大正9年、鏡花47歳の晩秋。執筆に行き詰まっていた鏡花は師匠である尾崎紅葉の墓参りの帰途、以前から気になっていた時計屋に立ち寄る。そこで出会った時計職人の見習い・槙野と鏡花は時計に対する関心や神経質な一面、そして誕生日が同じことなど互いに通じ合うところを見出し意気投合するが──。

「水向け」とは霊前に水を手向けること。水向茶碗という言葉は一般的に使われているものではないようだが、仏壇に供える水向け用の茶碗を指すものだろう。鏡花の作品ではしばしば現世の人間とこの世ならざるものとの交流が描かれる。本作でもまた、物語の後半において、槙野が実はこの世ならざるものであることが明らかになる。

「君が、生きた人だろうが、あの世の人だろうが、私には何にも障害になんかにならないんだ」と槙野を引き留めようとする鏡花。だが、自らがこの世ならざるものであることを知った槙野は「俺が成仏して、先生も命を全うして、生まれ変わったら、今度こそ切符買って、金沢連れてってくれよ」と鏡花に別れを告げ、「今度会う時の目印」だと鏡花愛用の紙サックを貰い受けると去っていくのだった。

後日譚。ある日、書斎で執筆中の鏡花のもとを蕗子と名乗る見知らぬ幼女が訪れる。鏡花はしぶしぶながら気ままに遊ぶ彼女の相手をするが、ふと気づくとその姿は消え、鏡花の手にはあの紙サックだけが残される。そして近所の荒物屋の孫が亡くなったという知らせが届き──幕。

戯曲としては、物語の中心となるはずの槙野との交流をはじめ、妻・すずや鏡花作品の装丁を担った小村雪岱ら周囲の人物とのやりとりも書きぶりはあっさりしていてやや物足りない。そもそも戯曲自体が短めであり、特に槙野との交流についてはもう少し書き込んでもよかったのではないかと思う。だが、鏡花の描いたこの世ならざるものの世界を鏡花の人生へと折り返すような、あるいは、鏡花の実人生が彼の描いたこの世ならざるものの世界へと裏返るかのような趣向は楽しく、鏡花の作品を経由して鏡花自身を立ち上げるようなこの作品は、鏡花の名を冠した戯曲賞にはふさわしいものだったと言えるだろう。

今回の公演では金沢を拠点に活動する演出家・島貴之(Potluck Theater)が戯曲の構成にいくつかの変更を加えて上演。後日譚にあたる幼女の場面を冒頭にも配置するとともに、戯曲のラストシーンの後に再び冒頭の場面を置くことで全体に円環的な構造を持たせていた。さらに、そこでは本編とは異なる俳優が鏡花を演じており、本編の鏡花はそれを「舞台」の外から眺めている。輪廻転生を演劇的に表わすと同時に、鏡花が生きた現世もまたこの世ならざるもの=虚構なのだと示すような演出は戯曲の本質とも呼応している。いくつかの場面でト書きを読み上げていたことにも同じようなねらいがあったのではないだろうか。世界は言葉によって立ち上げられているのだ。

もう一点、島演出で特徴的だったのは、登場人物のほとんどが基本的に男女の(ように見える)俳優によって二人一役で演じられていたことだ。槙野と蕗子だけが例外的にそれぞれ一人の俳優によって演じられていたことを考えれば、二人一役で演じられていたのは現世を生きる人間だということになる。そう言えば、最後に繰り返される冒頭の場面の登場人物たちもまたそれぞれ一人きりの俳優によって演じられていたのだった。二人の俳優は肉体と魂か、その人物の異なる可能性か。あるいはそこに俳優と役の関係を重ねてみるならば、この世ならざるものと思われた(一人一役の)側こそが現世なのだということにもなるかもしれない。それもまた鏡花的だろう。

男女の(ように見える)俳優の二人一組でひとつの役を演じるという演出は戯曲に書き込まれた(そして現代日本にもしぶとく残り続ける)ジェンダー規範を撹乱する役割も果たす一方、男女のペアこそが「正常」なあり方なのだというステレオタイプを反復強化しているようにも見えたことは少々気になった。また、当日パンフレットに配役表がなく、二人一役が必ずしも固定されたものではないこともあり、戯曲を読んでいない観客には物語を把握することが難しい場面もあっただろう。新作戯曲の戯曲賞受賞記念公演だということを考えると、結末部分が大きく改変されていることを含め、それでよいのかと思う部分もなくはない。だが、全体としては戯曲の本質を引き受けつつ、それを巧みに舞台上に立ち上げる優れた上演となっていた。

『水向茶碗』:https://potlucktheater.com/suikou/

泉鏡花記念金沢戯曲大賞:https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/bungaku/gikyoku.html

金沢泉鏡花フェスティバル2022:https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/bungaku/festival2022.html

2022/10/23(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)