artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

山川陸『ロータリー』

会期:2023/10/13~2023/10/14

SCOOL[東京都]

プロジェクト・ユングラ「交換レジデンスプロジェクト vol.1─ないことがあること─」の一作として山川陸『ロータリー』(演出・出演:山川陸、装置:梅原徹、音響デザイン:土屋光)が上演された。パフォーミングアーツプロデューサーの武田侑子とのユニットTransfield Studioでは観客が屋外を歩きながら体験するツアーパフォーマンス作品を中心に発表してきた山川。本作において観客は基本的に着席したままなのだが、それにもかかわらずこの作品は、これまでのTransfield Studio作品での試みを引き継ぎ、屋内で完結するツアーパフォーマンスとでも言うべき作品となっていた。

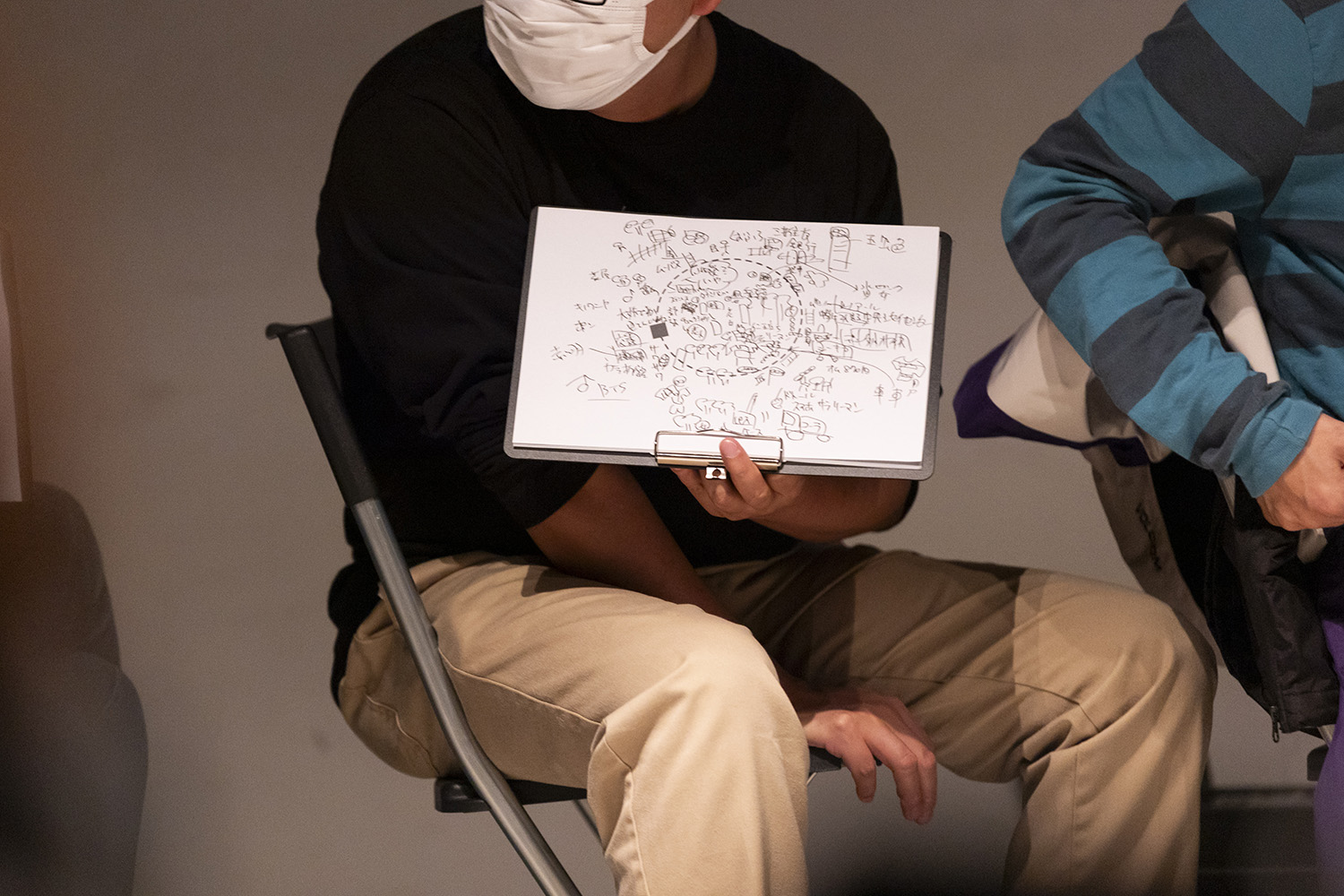

客席の椅子は行列の先頭を最後尾に接続するようなかたちで時計回りに円を描いて配置されていて、席につくとペンとクリップボードを手渡される。そこに挟まれたA4の紙には点線で描かれた円と四角がひとつ。四角は観客自身がいる位置を示しているらしい。観客は山川の話を聞きながらそこに「書き取り」をするよう指示される。話はこのようにはじまる。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

「これからロータリーの話をします。ロータリーを、時計回りに5周進み、見聞きした物事についての話です。話の移動に沿って、聞き取ったことを円の周囲に、時計回りに書き込んでください。四角の位置から書き込み始めます。文字でも絵でも記号でも、お好きな書き方で構いません。何度も回る話なので、書き取りが同じ場所に重なってしまっても構いません。(略)この取り組みは、三部に分けて進行します。第一部を始めます」。

そしてはじまる第一部は次のような調子だ。「円の周りをゆく。右手の掲示板から、音声案内。それを眺めるチェックのシャツの老人。その隣、一番乗り場で、サンバイザーをつけた女性が時刻表をじっと眺めている」。ひとまず紙面に単語とイラストめいたものを書き込みはじめた私はすぐさま、すべてを書き取ることなど到底無理だということに気づくことになる。その間も山川の語りは進んでいく。5周もあるのだから描ききれなかったものは次の周で拾えばいい。割り切って描き進めるも、次に気づくのは山川の語りがロータリーのどのあたりについてのものなのかを知る術が私にはないということだ。これも1周目は適当に書いて2周目以降で修正していくしかないだろう。「円の周りをゆく。右手の掲示板から、音声案内」と、ようやく冒頭と同じ文言が聞こえてきて「ここから2周目か」とホッとする。「その隣、一番乗り場には磨き上げられたステンレスパイプのベンチがある」。ちょっと待ってくれ、さっきと違わないか……?

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

同じ場所を何度も通るというのは『Sand (a)isles』(2019)や『三度、参る』(2020)でも用いられていた手法だ。1周目と2周目とでは観客の注意は自ずと異なるところに向かうことになるし、時間の経過という要素も影響してくることになる。「さっき追い越したチェックのシャツの老人が、今度は向こうからやってくる」。しかし時間の経過による風景の変化をこの2次元の紙面にどのように書き取ればいいのだろうか。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

山川は当日パンフレットに「すべてを同時に捉えられない」ことへの不満を綴っていた。それは空間に対する知覚について述べたものなのだが、知覚したものを文章として記述するとなるとさらなる制約が課せられることになる。知覚はある程度「同時に」何かを捉えているのに対し、文章は順序をつけて直線的にしか記述していくことができないからだ。本作の上演の場において観客に課せられていたのは、文章として圧縮された風景を2次元の紙面上に解凍していく作業だということができるだろう。空間知覚の同時性は文章においては失われ、文章において明瞭な時間性は2次元の平面上においては曖昧なものとなってしまう。異なる形式間でのエンコード/デコードとそこで生じるバグはこの作品のひとつの肝となっている。

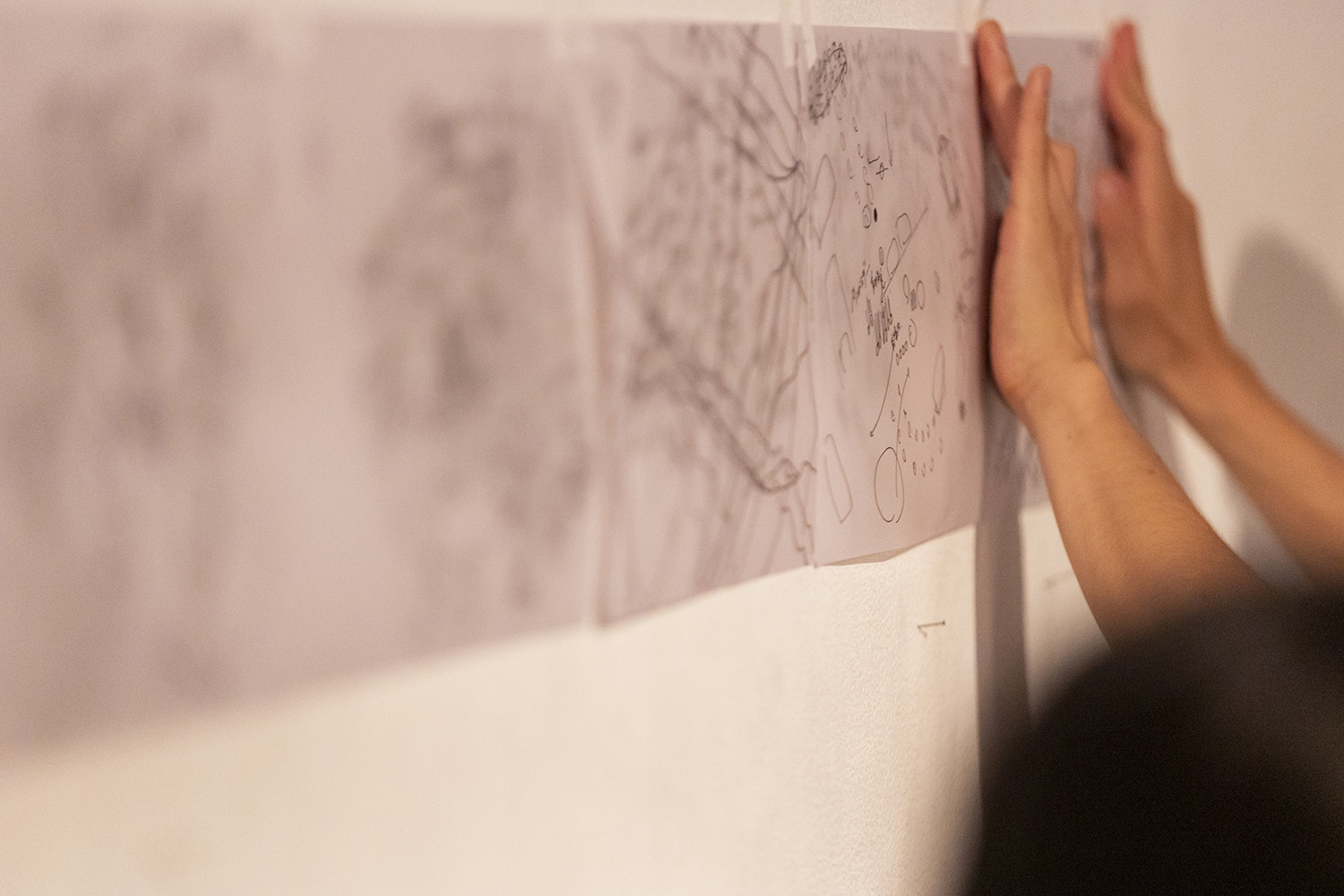

第一部が終わると観客は、クリップボードは席に置いたまま、時計回りに三つ前の席へと移動するよう促される。クリップボードに挟まれた紙の上にトレーシングペーパーを重ねると第二部がはじまる。することは同じだ。再び(しかし今度は3周だけ)繰り返されるロータリーの話を誰かの書き取りの上に重ねるようにして書き取っていく。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

ところで、私が移動した先の席の前任者は、円から放射状に文章を連ねるようなかたちで書き取りを行なっていた。同じロータリーの風景を書き取ったものである以上、それが私の書き取りとどれほど形式が異なっていたとしても、私はその前任者の書き取りを基準に第二部の書き取りを続けるべきだろう。場合によっては前任者の形式を引き継いでもよいかもしれない。だが、そのためにはそこに何が書かれているかをまずは把握しなければならない。聞きながら書くだけでも困難であるのに、さらに読むことまで加えるというのは私には不可能だった。結果として、私は前任者の書き取りを完全に無視して自分のスタイルを貫くことにしたのだった。

そして再び席の移動をしての第三部。さらにトレーシングペーパーを重ね、書き取りをはじめる。ここで語りの視点はなんと「人よりも高いところへ飛び上がって」みせる。どうやら鳥の視点のようだ。どのように書き取ったらよいのかと途方に暮れてしまうのは、ひとつには、これまでとは異なり、語りがロータリーに沿って移動していかないため、描写されている場所がどこなのかがわかりづらいからだ。同時にここでは時間感覚も失調している。第二部までの文章の記述はおおよそのところ移動=時間の経過と連動していた。だが、鳥の視点から一望する風景の記述は本来、無時間的なもののはずである。それらの記述に付与された順序=時間性は擬似的なものに過ぎない。これもまたエンコード/デコードのバグと呼べるものだろう。

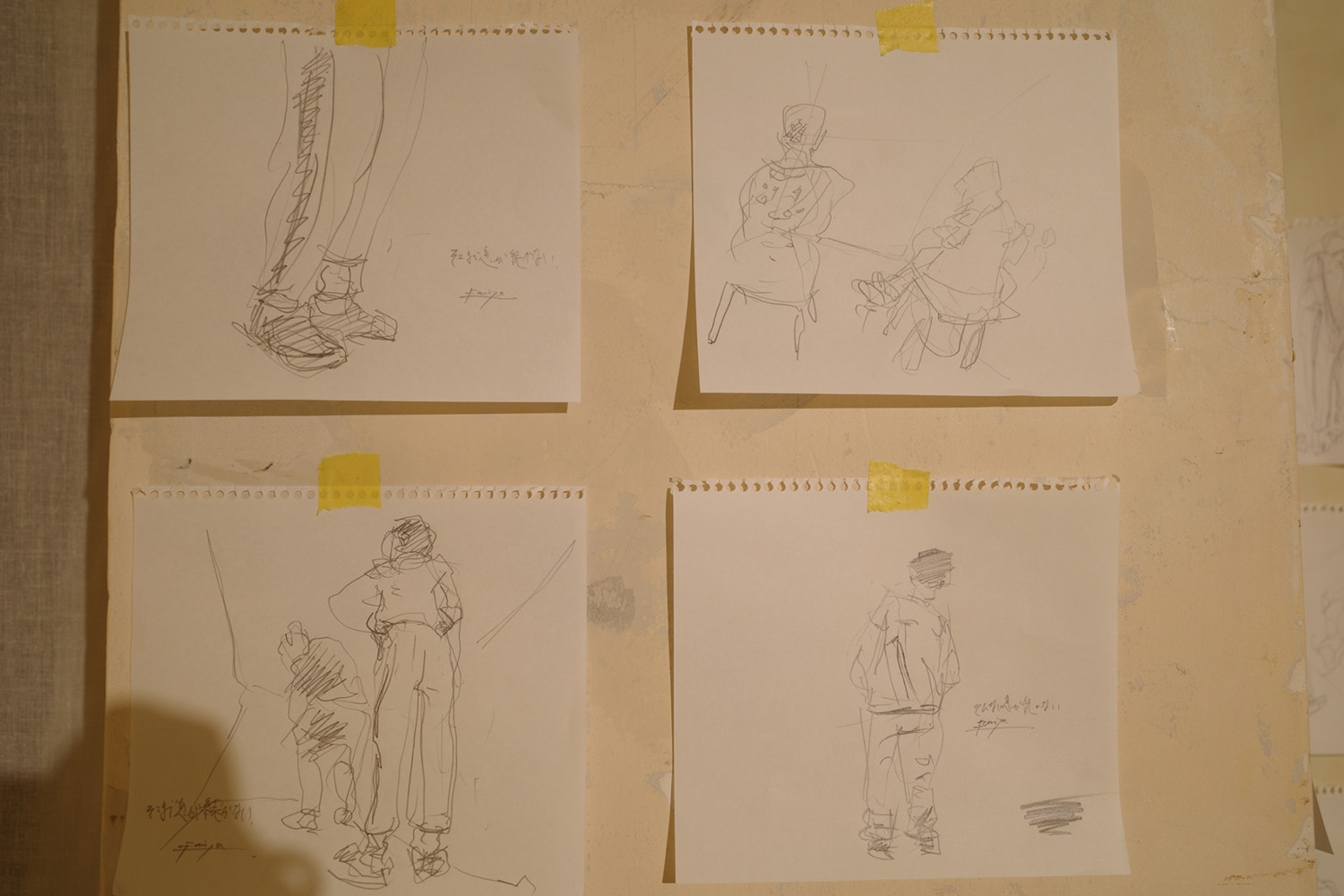

終演後には書き取りの成果が掲示され、各自のエンコード/デコードがいかに異なり、いかに不完全なものであるかが改めて示されていた。だが、その異なり不完全なエンコード/デコードが重なり並ぶなかから世界は立ち上がっている。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

Transfield Studioの新作、大宮駅を起点にバスと徒歩とオーディオガイドで巡るツアー型作品『Lines and Around Lines - Case in さいたま』は12月10日(日)まで体験可能。こちらは治水の観点で都市を捉えるシリーズの2作目となっている。同じく10日まで開催中のさいたま国際芸術祭と合わせて楽しみたい。

「交換レジデンスプロジェクト vol.1—ないことがあること—」:https://scool.jp/event/20231013/

Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/

関連記事

Transfield Studio『Lines and Around Lines』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

鑑賞と座り込み──いること、見ること、見えてくるもの|山川陸:フォーカス(2023年04月15日号)

2023/10/14(土)(山﨑健太)

果てとチーク『そこまで息が続かない』

会期:2023/10/08~2023/10/09

ツバメスタジオ[東京都]

誰も傷つけずに生きていくことは難しい。というより、それはほとんど不可能なことだろう。善意に基づく行動が人を傷つけてしまうことだってある。だが、それが取り返しのつかない過ちだったとしたら?

果てとチークと上原ふみや、LITTLE RED BOYによる展示と上演の共同企画『もういない、まだいない。』の一環として上演された『そこまで息が続かない』(作・演出:升味加耀)。物語は「異世界エレベーター」からはじまる。それは、エレベーターに乗って一定の手順で昇降していると、最終的に「今いる世界とは別のところ」に行ってしまうという都市伝説だ。途中、5階で若い女性が乗ってくるのだが、彼女は人間ではないらしい。辿り着くのは自分以外に人間のいない世界だという。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

だが、すぐさま明かされるのは、そうして都市伝説を語っている加藤(川村瑞樹)こそが実は人間ではない存在だということだ。すでに10年前に亡くなっているという加藤がこの世ならざる者としてそのエレベーターに乗り合わせることになったのは、松本が「異世界エレベーター」を試した結果なのだが、実は二人は親友同士であったらしい。そのエレベーターは松本の実家のマンションのもので、かつて二人が出会い、そして一緒に「異世界エレベーター」を試した思い出の場所だ。本作は「異世界エレベーター」に閉じ込められた二人が過去を振り返るかたちで進んでいく。それは松本が忘れてしまっていた過去を思い出す過程でもある。徐々に明らかになっていくのは次のような事実だ。

加藤が移民2世であり、本当は加藤という名前ではないこと。松本の父が経営する工場では移民がたくさん働いていて、加藤の父もそのひとりだったこと。勤務中に怪我をして働けなくなってしまったこと。怪我をした加藤の父を工場の人は誰も助けようとしなかったこと。最初に二人が出会ったとき、実は加藤は松本の親に危害を加えようとしていたこと。加藤が父から暴力を振るわれていたこと。そんな加藤を救い出そうと松本が通報したこと。そうして父が連れて行かれてしまったことに絶望した加藤が自ら死を選んだこと。

すべてを思い出し「あたしのこと恨んで出てきたんなら、先に言ってよ」と言う松本に対し加藤は「生きてよ、頼むから」と応じる。実は松本もまた、自ら死を選ぼうとしていたのだった。作中でその理由がはっきり示されるわけではないが、どうやら移民によるものとされるテロが起きたことで、移民を劣悪な環境で働かせていた松本一家に非難が集中しているらしい。テロで亡くなった多くの人たちは、松本の両親の巻き添えになったというのだ。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

加藤とともに「異世界エレベーター」に留まりそこで死のうとする松本だったが、加藤はそんな松本にある「呪い」をかける。加藤が殺すまで松本は死ねないという「呪い」、それまで生き続けるという「呪い」だ。松本は「何回だって殺していいんだよ、あたしの事」「こんなに優しくする必要、ないよ」と言いつつその「呪い」を受け入れ、そしてエレベーターは動き出す。ようやく開いたエレベーターの扉から光が差し込むことはないが、それでも松本は元いた世界へと戻っていく。自らの過ちを引き受け未来を生きようと踏み出すその一歩は重い。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

『そこまで息が続かない』というタイトルには、いつまでも変わらずにクソみたいな世界で生き続けることの困難とそれに対する諦め、あるいはそれ以上の怒りが滲んでいる。加藤曰く、実は二人は繰り返し死に続けていて、しかし加藤のことを思い出して「異世界エレベーター」に乗ってきたのは今回の松本だけだったのだという。本作で主に描かれるのは松本と加藤の二人の間に起きた出来事だが、それらが社会的な条件によって規定されていることは言うまでもなく、社会的な条件は容易には変わらない。だから死は繰り返されてしまう。だがそれでも、無数の死の先に今回の松本はかろうじて一歩を踏み出そうとする。それはもういない無数の人々とまだいない無数の人々への応答としての一歩だ。そうやって積み重ねた一歩の先にしか「今いる世界とは別のところ」はないだろう。

[ライブクロッキー:上原ふみや/撮影:ツバメスタジオ]

[ライブクロッキー:上原ふみや/撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

10月に本作を上演したばかりの果てとチークだが、12月14日からは早くも次の公演『グーグス・ダーダ』が予定されている(14日は無観客配信のみ)。この作品はドナルド・トランプ元大統領がメキシコからの不法移民の流入を防ぐために国境地帯に壁を建設することを決定したことをきっかけに執筆され2017年に初演されたもの。今回の改訂再演はかねてより予定されていたものだが、奇しくもアメリカ政府が「国境の壁」の建設再開を決めたタイミングでの再演となってしまった。また、前作『くらいところからやってくるばけものはあかるくてみえない』の上演映像も『グーグス・ダーダ』の最終日12月17日まで配信中だ。こちらはミソジニー/ミサンドリーをテーマにしたホラーとなっている。合わせてチェックを。

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

関連レビュー

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/10/08(日)(山﨑健太)

高田冬彦「Cut Pieces」

会期:2023/09/09~2023/10/08

WAITINGROOM[東京都]

ホモエロティックな夢想とステレオタイプな男性性の解体。この二つは果たして両立し得るだろうか。これは欲望と倫理が両立し得るのかという問いでもある。三つの映像作品のインスタレーション的展示を中心に構成された高田冬彦の2年ぶりの新作個展「Cut Pieces」を見ながら、私はそんなことを考えていた。

会場に入ってまず目に入るのは《The Butterfly Dream》(2022)。タイトルが示唆するように「胡蝶の夢」をモチーフとする映像作品だ。木陰で昼寝をしている青年の夢に現われるのはしかし、ただの蝶ではなくハサミと一体化した蝶である。羽ばたきに合わせてチョキチョキと鳴るハサミが微睡む青年の周囲を舞い、衣服を切り刻んでいく。暴力的であるはずのその出来事は蝶のイメージによってか優雅にさえ見え、裂け目から覗く素肌と青年の寝息はエロティックだ。これが「胡蝶の夢」であるならば蝶は青年自身であり、そこではサディズムとマゾヒズムが自足し完璧な調和を描いていることになる。

《The Butterfly Dream》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《The Butterfly Dream》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

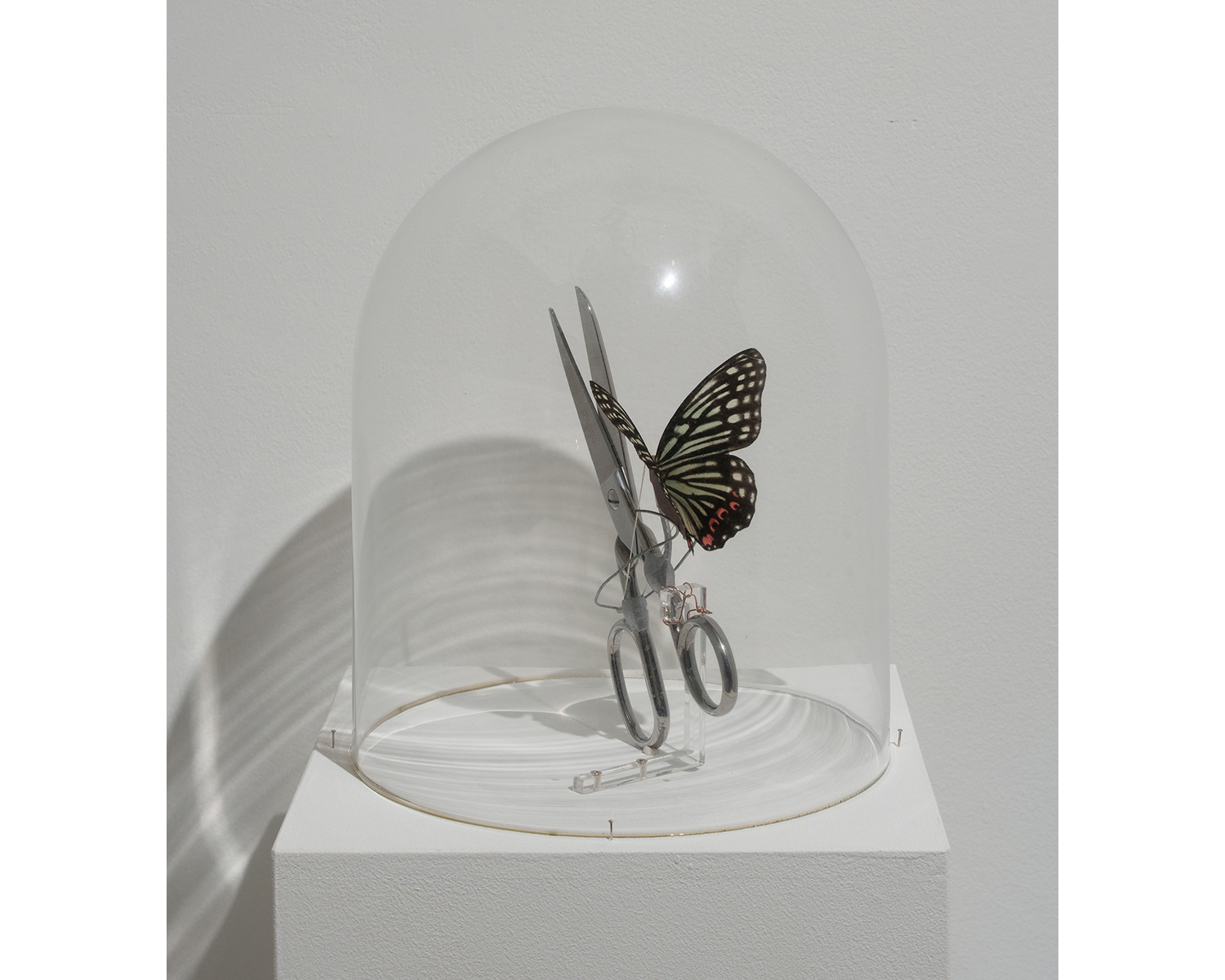

だが、本当にそうだろうか。画面には時折、ハサミを持つ第三者の手が映り込み、ハサミの先端はたった一度だけだが青年の肌に触れて微かな跡を残す。その瞬間の不穏は、この映像を安全な夢想として眺めることを躊躇わせるに十分なものだ。画面から視線を外してふと横を見れば、そこには夢から抜け出てきたかのような蝶=ハサミの姿がある。《Butterfly Dream》で使われていた小道具が《Butterfly Scissors》(2022)というタイトルを付され展示されているのだ。しかし、夢の中では蝶として見られたその姿も、現実においてはハサミとしての存在感の方が優っている。不穏は夢から現実へと滲む。現実へと持ち出してはいけない妄想もあるのだ。その蝶=ハサミがアクリルケースで保護されていることに少しだけホッとする。

《Butterfly Scissors》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Butterfly Scissors》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Dangling Training》(2021)は白いウェアを着てテニスをしている男性の股間(しかし顔は映らない)にピンク色の照明が当たり、そこに男性器らしきシルエットが浮かび上がっているという映像作品。danglingは「ぶらぶらさせる」という意味の英単語で、その「ぶらぶら」と股間に広がるピンクの光とが合わさると、まるでピンクの蝶が羽ばたいているように見えなくもない。鑑賞者からするとどうしても股間に目が行ってしまうつくりになっているわけで、真面目に見ようとすればするほど馬鹿馬鹿しさが際立つ作品だ。美術作品としての映像に向けられる「真面目な」視線は、テニスプレイヤーの清潔かつストイックなイメージと股間の蝶の馬鹿馬鹿しさ、そして隠された男性器に向けられる(作家によって強制された)「性的な」視線の間で撹乱されることになる。

《Dangling Training》(2021)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Dangling Training》(2021)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

ところで、今回の展示では《Dangling Training》を映し出す3台のモニターの周囲に、いくつかのテニスボールが転がされていた。すでに《Butterfly Dream》と《Butterfly Scissors》によって蝶=ハサミのイメージを植え付けられていた私は、床に転がる玉を見て、股間に羽ばたく蝶=ハサミによる去勢のイメージを思い浮かべずにはいられなかった。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

そんな妄想を裏づけるかのように、続く部屋に展示された《Cut Suits》(2023)のなかでは、ハサミを手にした6人の男たちが互いに互いのスーツを切り裂き合っている。しかもにこやかに。男たち自身による有害な、画一化された男らしさからの脱却。漂う親密さからは解放への悦びさえ感じられるようだ。股間の蝶から引き継がれたピンクを背景に戯れる男たち。その色彩はステレオタイプな男性性からの逸脱を表わしているようでも、性的欲望の発露を表わしているようでもある。

《Cut Suits》(2023)より

《Cut Suits》(2023)より

だが、男たちの営みが性的欲望に基づくものならば、画一化された男らしさからの脱却はおそらく成就することはない。脱却が完遂されてしまえば、お互いが性的欲望の対象となることはなくなってしまうからだ。あるいは、女を立ち入らせず、男たちが決して傷つくことのないその営みを、依然ホモソーシャルな戯れに過ぎないと批判することもできるだろう。欲望の対象として映像に映る男たちを見直してみれば、6人が6人とも細身で似たような体型をしていることにも気づかされる。その画一性からは、スーツを着た細身な男性へのフェティッシュな欲望の匂いを嗅ぎ取ることができるはずだ。実際、映像の最後に至ってもスーツは完全には剥ぎ取られないままである。しかも、展示空間において映像は延々と繰り返され、戯れが終わりを迎えることはない。映像が映し出されている支持体の周囲には、6人分にしてはあまりに多いスーツの残骸が山をつくっていた。スーツの残骸に囲まれた支持体は、終わりなきホモソーシャルを丸ごと葬る墓石であると同時に、フェティッシュな欲望を閉じ込めた永遠のユートピアでもあるのだ。

《Cut Suits》(2023)より

《Cut Suits》(2023)より

《Cut Suits》(2023)展示風景[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Cut Suits》(2023)展示風景[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

高田冬彦:https://fuyuhikotakata.com/

WAITINGROOM:https://waitingroom.jp/exhibitions/cut-pieces/

関連レビュー

高田冬彦「STORYTELLING」|木村覚:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2023/10/05(木)(山﨑健太)

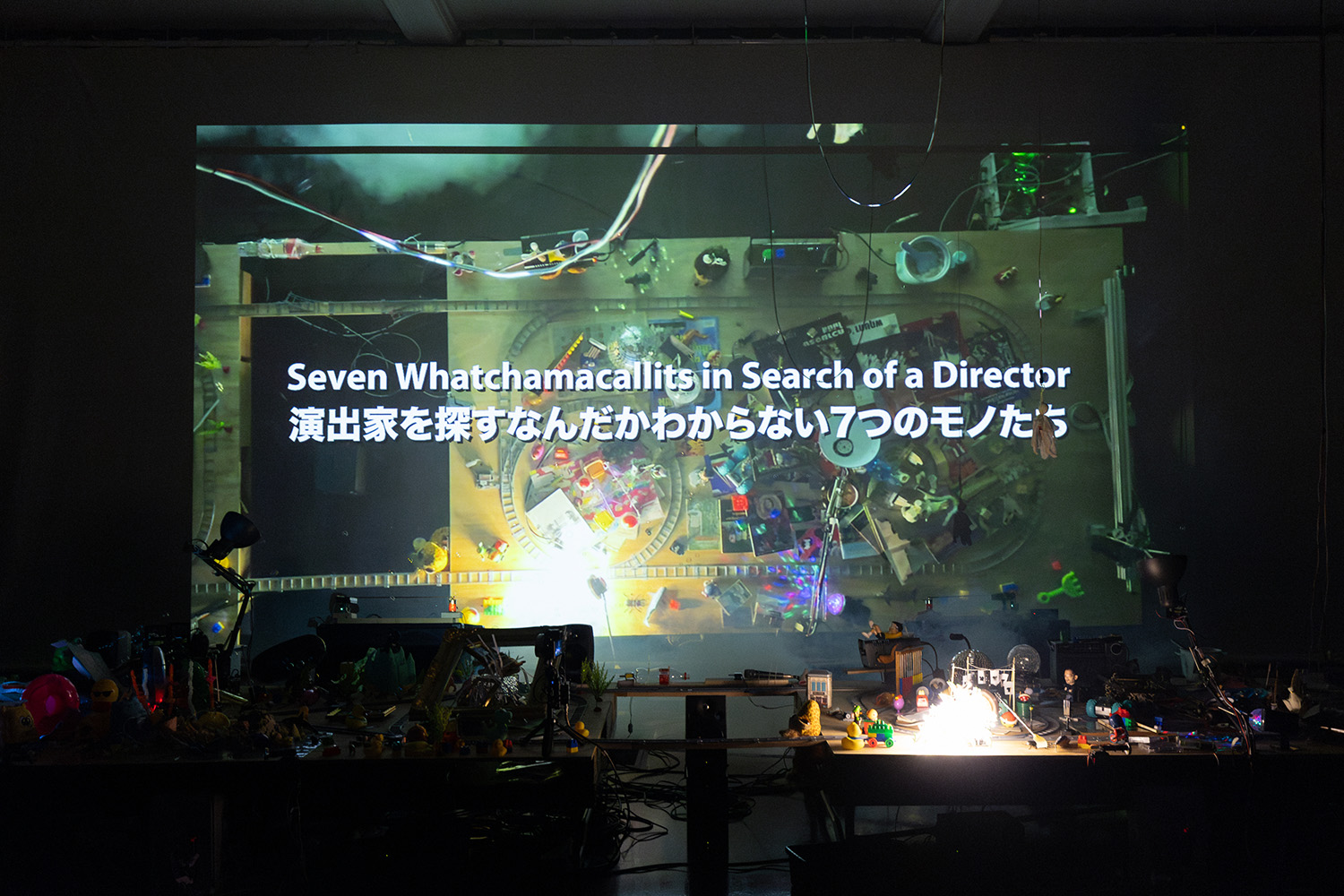

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』(KYOTO EXPERIMENT 2023)

会期:2023/09/30~2023/10/01

京都芸術センター講堂[京都府]

権力構造の解体はいかに(不)可能か。KYOTO EXPERIMENT2023で上演されたウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』は、舞台上で演じられるモノたちによる演出家への反乱を通して、現実世界における権力構造とその逃れがたさをなぞり、それでもそのなかで生きざるを得ない「私たち」がどのようにふるまうのかを問うような作品だった。

なお、この作品は国際交流基金の「舞台芸術国際共同制作」の一環として制作され、私はそのオブザーバーとして創作プロセスの一部に立ち会ってきた。ここではその過程で得た知見も交えながら批評を試みたい。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

上演は大きく二つのパートに分かれている。第一部「ジャグル」のベースとなるのは「プラクティス・オン・タイムライン」と題されたレクチャーの音声だ。このレクチャーを通してウィチャヤは、自作とそれに関連するタイの政治史を振り返っていく。

舞台上には左右に長いローテーブルが二つ、少しの間を空けて並んでいる。その上にレールらしきものが敷かれていることを考えるとジオラマ台といった方が正確だろうか。舞台奥のスクリーンには舞台上方に吊られたカメラが俯瞰するジオラマ台の映像が映し出されている。レクチャーの進行に合わせ、台の上には語られている内容と関連するさまざまなもの──書籍や雑誌、写真、生活雑貨、おもちゃ等々──が置かれていく。やがて電車のおもちゃがレールの上を走りはじめ、そこに搭載されたカメラの映像が舞台下手に置かれた縦長のサブスクリーンに映し出される。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

二つのスクリーンにはウィチャヤの過去作品の記録映像や関連映像も映し出され、それらと舞台上の複数のカメラが捉えた映像とが並ぶスクリーン見ているうちに観客は、舞台上に雑多に置かれているように見えたモノたちが、過去作品の舞台を再現したミニチュアを、あるいは、過去作品を象徴するようなオブジェをかたちづくっていることに気づかされる。ウィチャヤのレクチャーがタイムライン上にタイの政治史とウィチャヤ自身の(作品を中心とした)個人史をプロットしていくとともに、そのrepresentation(再現/表象)が舞台上の線路に沿ってプロットされていくという趣向だ。やがてジオラマ台がモノで埋め尽くされ、ウィチャヤが去って舞台が無人になると第一部は終わる。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

続く第二部「アンドハイド」では無人の舞台でモノたちがひとりでに動き語り出す。曰く、自分たちは演出家ウィチャヤ・アータマートの舞台において、本来とは異なる意味や役割を与えられることによって搾取されてきたのだと。その代表が日付である。KYOTO EXPERIMENT2021 SPRINGで配信された『父の歌(5月の3日間)』がそうだったように、ウィチャヤの作品にはしばしば政治的な意味を持つ=タイにおいて政治的に重要な出来事が起きた日付が登場するのだが、作中でその出来事が直接に言及されることはない。日付はその重要性を剥奪されている。そうしてモノたちは権力者たるウィチャヤに演出方針の改革要求を突きつける。

このような作品が生まれてきた背景には、タイの政治状況とその変化がある。政治的な発言が王室への批判とみなされ不敬罪の対象となることのあるタイでは、その危険を回避するための手段として、多くのアーティストが作品のなかで隠喩を用いてきたのだという。だが、学生たちが王室に対する改革要求を掲げ、公然と王室を批判してみせた2020年のデモがタイ社会に、そしてタイのアーティストたちに大きな衝撃を与えることになる。ストレートに政治的な発言が可能なのであれば、自分たちがこれまでやってきたことは何だったのか。政治的発言に対する外部からの抑圧はいつしか内面化され、自己検閲へと成り果てていたのではないか。『ジャグル&ハイド』はこのような内省に端を発したものだ。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

もちろん、ポストパフォーマンストークでも指摘されていたように、今作におけるウィチャヤへの批判はいわば自作自演であり、結局のところ演出家の権威は温存されているのではないかという批判は妥当なものだろう。一方で、そのような権力構造からの逃れがたさもまた、この作品の射程に含まれていることは明らかだ。作品の冒頭で語られるように、ウィチャヤは1985年に生まれて以来、三度のクーデターを経験している。それでもなおタイ社会に残る権威とその抑圧。ある権力者がいなくなっても、また次の権力者が現われ民衆をもてあそぶ。「ジャグルアンドハイド」は繰り返される。

権力構造の解体はやはり不可能なのだろうか。だが、それを可能にするための契機もすでに示されているように思う。ひとつには創作のプロセスとして。創作プロセスは演出家ウィチャヤを頂点としたトップダウンではなく、クリエーションメンバー同士の対等なやりとりによって進行していた。舞台上のモノたちもまた、もちろん自らの意志で役割を引き受けたわけではないのだが、それでも創作の過程では、あらかじめ決められた役割を振られるのではなく、どのように扱えばもっとも面白くなるかという観点から個々のモノの持つ可能性が十全に吟味されたうえで配置されていた。『ジャグル&ハイド』という作品はそのようにクリエーションメンバーとモノとが関わり合うなかから立ち上がってきたものなのだ。

もうひとつの契機はメディアの力だ。作中でモノたちの反乱が起きるのは第二部になってからだが、すでに第一部においてモノたちは人間たちと同等かそれ以上の存在感を示していたはずだ。舞台上の小さなモノたちはカメラによって撮影され、舞台奥のスクリーンに大きく映し出される。観客はその映像を通してジオラマ台の上のモノたちの存在を、そのディテールを確認していく。モノたちの映像は同じスクリーンに映し出されているという点においてウィチャヤの過去作品の映像や関連映像と同格であり、リアルタイムの映像であるという点においてそこに映る人間たち以上に生々しい手触りを感じさせるものだ。このとき、観客の知覚において人間とモノとのあいだにあるはずの権力構造はすでに撹乱されている。

だがもちろん、メディアによる切り取りと印象操作が、権力が支配のために用いるそれと同型のものであることには注意しなければならない。そしてだからこそ、終演後に設けられた、観客が舞台上のモノたちを自由に見学することのできる時間は重要である。単なる観客へのサービスのようにも思えるその時間もまた「演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち」とタイトルが付された、いわば第三部であり上演の一部だ。そこにあるモノを、そこで起きたことの痕跡を、メディアを介さず観客自身の目で直接見ること。声を発することができない、いや、私にその声を聞くことができていないモノたちとどのように向き合い、どのような関係を結んでいくのか。テーブルの上で沈黙するモノたちはそう問うているようだった。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』:https://kyoto-ex.jp/shows/2023_wichaya-artamat/

関連レビュー

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

2023/09/30(土)(山﨑健太)

文学座『アナトミー・オブ・ア・スーサイド─死と生をめぐる重奏曲─』

会期:2023/09/21~2023/09/29

文学座アトリエ[東京都]

文学座9月アトリエの会として『アナトミー・オブ・ア・スーサイド─死と生をめぐる重奏曲─』(作:アリス・バーチ、演出:生田みゆき、翻訳:關智子)が上演された。本作は2017年にケイティ・ミッチェルの演出でロンドンのロイヤル・コート劇場で初演。2019年に同じくケイティ・ミッチェルの演出で上演されたドイツ版はその年にドイツ語圏で上演されたすべての作品から「注目すべき10作品」を選出するテアター・トレッフェンに選ばれるなど高い評価を得ている。

日本では2021年2月に『自殺の解剖』というタイトルで国際演劇協会日本センター主催の「ワールド・シアター・ラボ」の一作としてリーディング上演が行なわれており(演出・翻訳は同じく生田、關)、今回の文学座での上演はその成果を踏まえたものということになる。「ワールド・シアター・ラボ」は「海外で創作された現代戯曲の翻訳と上演を通して、次代を担う翻訳者の紹介・発掘と、私たちが生きる同時代の世界の現実をよりよく理解する視点に触れる機会をつくること」を目的としたものとのことで、同年1月にはリーディング公演に先がけてファシリテーターに瀬戸山美咲を迎えた戯曲読解ワークショップも実施されている。同時代の海外の劇作家の戯曲がこれだけ丁寧なステップを踏んで紹介されることは珍しく、それが文学座での上演として結実したことは事業の大きな成果といえるだろう。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

ほとんど装飾のない殺風景な舞台の奥にドア枠と思しきものが等間隔に三つ。正方形の部屋が三つ横に並んだような舞台でキャロル(栗田桃子)、その娘アナ(吉野実紗)、そしてアナの娘ボニー(柴田美波)の三世代の女性の生が同時に描き出される。「死と生をめぐる重奏曲」という副題が示唆する通り(ただし副題は原題にはなく邦題として新たに付されたもの)、三世代それぞれの場面に現われる言葉や身振り、モチーフは互いに呼応しながら連なっていく。文学座の俳優は素晴らしいアンサンブルでもってその構造を見事に浮かび上がらせていた。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

緻密に編まれた戯曲はしかし、その美しい構成でもってキャロルの、アナの、そして誰よりもボニーの生を縛り上げ窒息させようとするかのようだ。冒頭の場面からキャロルの自殺未遂が示唆され、精神的不安定と希死念慮は通奏低音のように作品全体を覆うことになるだろう。死と娘への愛に引き裂かれながら何とか生き続けようとしたキャロル。薬物依存を抱えながらジェイミー(山森大輔)と出会い、幸せな生活を夢見て娘を産んだアナ。医者となり忙しい生活を送るも、自分も母たちのようになるのではないかという不安から同性の恋人ジョー(渋谷はるか)とうまく関係を結べないボニー。戯曲を構造として支えるフーガの形式は出産によって命が、生が連なっていくことを示す一方、自殺という結末が世代を超えて繰り返されてしまっていることを示すものでもある。

しかも、キャロルとアナの死はそれぞれの物語でその結末に至るより先に、下の世代の物語のなかで語られてしまうのだ。三世代の物語が同時に提示されることで、キャロルとアナの結末は避けられない運命としてあらかじめ決定されてしまう。娘の生こそが母の死を決定づけるかのような作品の構造は残酷だ。

ボニーにとって母になることと自殺してしまうこととはほとんど不可分なものとしてある。だからこそ、自分もまた母や祖母と同じように自殺してしまうのではないかという不安を抱えるボニーは(それは自分も死を次の世代に引き継いでしまうのではないかという不安でもあるだろう)、子宮摘出によって両者を完全に断ち切ることを決意する。ボニーの決断はフーガに終止符を打ち、自らの生を生きるためのものなのだ。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

ボニーは祖母キャロルからアナ、そして自分へと引き継がれてきた郊外の家も手放すことを決めるだろう。物語は、ボニーが、買い手としてその家を訪れた母娘に、キャロルが好きだった庭のプラムの木の果実を勧める場面で幕を閉じる。生田演出ではここで殺風景な舞台の背後に突如として緑溢れる庭が浮かび上がったのだった(美術:乘峯雅寛)。子を産まずともボニーもまた生命の、世界の大きな営みの一部であることを視覚的に示し、ボニーのこれからの人生を祝福するかのような美しい終幕だ。

だが、それでよいのだろうか。なるほど、ボニーの決断は自らが生き延びるためのものであり、それは肯定され祝福されるべきものだろう。そこに第三者の価値判断が入り込む余地はない。しかし、本来ならばボニーに、アナに、キャロルにその決断をさせるに至った状況こそが問題であるはずだ。作中で決断の明確な理由が示されることはない。しかし、家父長制をベースとした社会規範とそれに基づく周囲の人間の言動が女としての、母としての、クィアとしての彼女たちを抑圧し傷つける場面は繰り返し描かれていたではないか。真に断ち切るべき連鎖は、世代を超えていまなお連綿と受け継がれ生き延びているそのような社会のあり様の方だろう。終幕の美しさはともすればすべてを肯定し、断ち切るべき鎖から目を逸らす目眩しにもなりかねない危険なものだ。彼女は自らが囚われてしまった鎖を自分なりのやり方で断ち切った。私に求められているのはそこに心を寄せることではなく、では自分はどうかと問い行動することのはずだ。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

2023/09/26(火)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)