artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

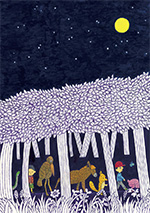

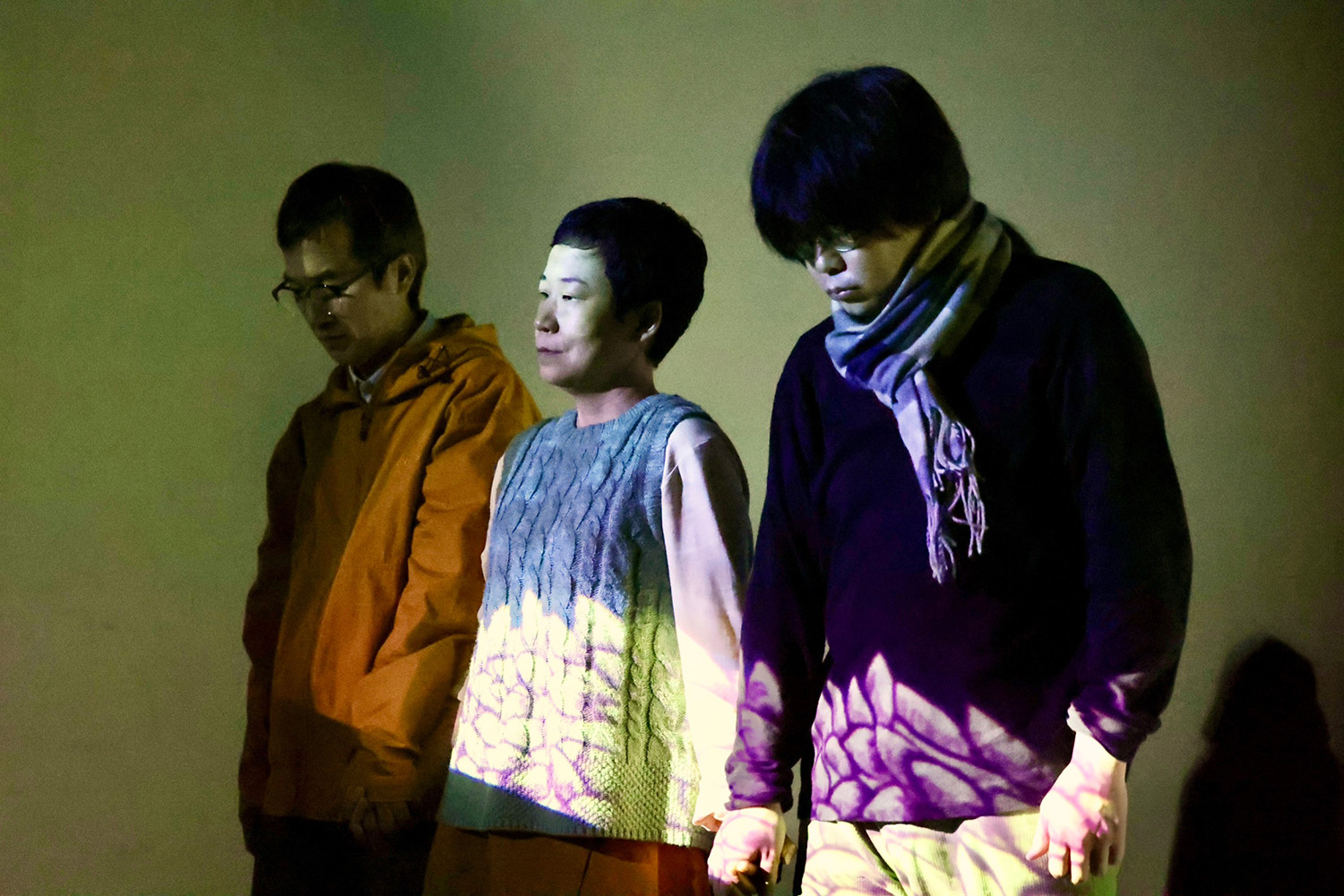

スヌーヌー『長い時間のはじまり』

会期:2023/07/14~2023/07/17

SCOOL[東京都]

長い時間、とはいったいどんな時間だろうか。黙ってしまった相手の返事を待つ10分。地震の揺れの続く1分。大事な人を亡くしたあとの人生。返事を待つ時間はいつかは終わるだろう。地震の揺れもいつかは収まる。だが、大事な人の不在は人生の終わりまで続く。あるいはそれは、大事な場所やもの・ことをなくす経験とその後に続く不在かもしれない。いずれにせよ人はその不在とともに生きていくしかない。『長い時間のはじまり』で描かれるのは、まずはそのような意味での「長い時間」だ。

主な登場人物は5人。カーサ・ヨクナパトーファの201号室に越してきたハヤシ(踊り子あり)、その隣の202号室に住むヤマダハチロウ(松竹生)・ケサコ(ぼくもとさきこ)夫妻、その子・ノボル(山本健介)、ハヤシのかつてのバイトの後輩で引っ越しの手伝いにきたドイ(山本)。『長い時間のはじまり』は、登場人物それぞれが生きる人生という長い時間のほんの短い断片を、そしてそれらが偶然に触れ合い離れる束の間を描いていく。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

ハヤシには過去に恋愛関係で辛い出来事があったようであり、それと関係するのかどうか、そもそも引っ越し自体が何かから逃げるためのものだったということがやがて語られるだろう。ハヤシはドイのおかげで「逃げて来れた」と思っていて、代わりに(これは口にされることはないのだが)ドイがどんな状況になっても助けるのだと思い定めている。引っ越してから12年後、ダブルワークの過労からか、ハヤシはそのアパートの部屋で息を引き取ることになる。

ヤマダ家はいまはもうなくなってしまった「ある町」から「この地」へと12年前に移住してきた。それは東日本大震災とそれに伴う原発事故の影響によるものだったらしい。家から外に出ることができなくなってしまっていたノボルは5年前にガンで亡くなっている。夫婦ふたりきりとなった生活は同じような毎日の繰り返しのうちに過ぎていくが、しかしもちろん時間は流れ、ハヤシが引っ越して来て3年後にハチロウが、さらにその1年後にはケサコが亡くなる。倒れたハチロウを病院へ運ぶのを手伝ったのはハヤシと、アパートの1階に住むタクシー運転手のリーだった。ハチロウが亡くなる前からすでに認知症らしき症状の出ていたケサコは、自宅近くの小さな施設で最期を迎えることになる。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

ハヤシの10年以上前のバイトの後輩であるドイは、かつてはプロの漫画家を目指していたのだが、いまは手の震えで思うようには描けておらず、一緒に暮らす父の介護をしているようだ。引っ越しから1年後、「引っ越し、楽しかったです。ありがとう」というドイからのDMを受け取ったハヤシは何かを察し、「住所教えて」とリーさんのタクシーでドイの自宅に向かう。結局、タクシーはエンストしてしまい、ハヤシがドイの家に着くことはない。それでもドイは飲み込んだ家中の薬を残らず吐き出し、その後も何かしら「バリバリやって」いるのだという。ドイは時折、ハヤシと飲んだ日のことを、ハヤシからのメールのことを思い出す。

何かから逃げなければならなかったこと。故郷を去らねばならなかったこと。家から出られなくなってしまったこと。息子を、連れ合いを亡くしたこと。手が震えて漫画が思うように描けなくなってしまったこと。登場人物たちがそれぞれに悲しみや生きづらさを抱えていることは明らかだが、しかしその背景が詳らかに語られることはなく、観客が触れられるのは断片的な情報だけだ。それは登場人物同士でも同じことだろう。悲しみは、もしかしたらときにそれが悲しみだとはわからないくらいわずかにしか他人には共有され得ず、それでも人はその、分かち合えない悲しみとともに生きていくしかない。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

だが、この作品で描かれているのは、悲しみと過ごす「長い時間」の孤独だけではない。

ハヤシとドイは長らく会っておらず、連絡手段がLINEではなくTwitterのDMであるような薄い関係だが、それでも、引っ越しを介しての短い再会は互いの助けになったのだった。いや、それどころか、たとえ自ら助けを求めることができなかったとしても、あるいは、誰かを助けようという強い意志がそこにはなかったとしても、誰かがそばにいるというただそれだけの事実が思いがけず支えになるということはあり得るはずだ。

すべての「長い時間」はやがてひとつの「長い時間」へと合流していく。私の死後も世界は続く。私の人生よりもはるかに長い時間がそこでは流れるだろう。大事な人を、ものを、場所をなくしたあとに過ごした不在の「長い時間」も、いつかは必ず、私がいなくなったあとの、私が不在の時間と合流することになる。だから悲しむことはない、などと言うことはできない。しかしそれでもそこに、わずかな慰めを感じることくらいは許されるだろうか。悲しみとともに歩む人、悲しみとともに歩む人とともに歩む人。パレードのようなその列は、どこまでもどこまでも続いている。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

スヌーヌー:https://snuunuu.com/

関連レビュー

笠木泉『モスクワの海』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年02月01日号)

2023/07/16(日)(山﨑健太)

森山至貴×能町みね子『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ 性と身体をめぐるクィアな対話』

発行所:朝日出版社

発行日:2023/07/01

森山至貴『LGBTを読みとく──クィア・スタディーズ入門』(以下『読みとく』)はセクシュアルマイノリティについての基本的な知識や考え方が新書らしくコンパクトにまとめられた良書だ。セクシュアルマイノリティについて知りたいのだがまずどの本を読めばいいだろうかと聞かれたら私はこの本を薦めている。「良心(だけ)ではなく知識」をというスタンスのもと全八章のうち六章までを準備編・基礎編に費やす『読みとく』はまさに「入門」の名にふさわしい一冊と言えるだろう。

そんな『読みとく』の著者である森山と能町みね子による対談形式の本書『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ 性と身体をめぐるクィアな対話』は、クィア・スタディーズのいわば実践編とでもいうべき内容となっている。だが、基礎的な知識を提供することに主眼を置いた『読みとく』がある意味で優等生的な、お行儀のよい「良書」だったのに対し、本書はそのタイトルから推し測れる通り「好戦的であり、とどまるところをしらないクィアの懐疑と批判のスピリット」に貫かれた、ある意味では「危険」なものだ。

対話する二人はしばしば、「正しさ」や「普通」にいまいちフィットしきれない自分を率直に吐露する。それが既存の価値観に基づいた「正しさ」や「普通」であれば話はわかりやすいのだが、そうとも限らないのが本書のややこしく面白いところだ。二人はときにポリティカリーにコレクトな規範とも摩擦を起こし、そんな自分の抱える矛盾と向き合い、ざっくばらんに言葉と思考を交わしながら自分たちなりの落としどころを探っていく。特に能町の率直さは清々しいほどだ。各章の冒頭に置かれた手紙形式の文章のなかで能町は「自分が当事者だということを意識した途端に、急に『客観性』がグラついてしまうのを感じ」るのだと森山に告げ、あるいは「トランスが自分の志向に沿って行動すると、ジェンダーフリー的な思想とは正反対の方に突っ走っていく」矛盾をどう思うかと問う。森山もまた、クィア・スタディーズの研究者として歴史的な経緯や一般的な定義などをひとまずは押さえつつ、能町に応じるようにして個人的な体感を語ることを恐れない。あらかじめ決まった答えに向かうのではない二人の対話はチャーミングですらある。

本書の冒頭でも言及されているように、「奇妙な」などの意味をもつクィアという単語はもともと、ゲイ男性やトランスジェンダー女性に対する蔑称として使われていたものだ。それがLGBTすべてを包含する言葉として、あるいはそのどれにもあてはまらないセクシュアルマイノリティを示す/までをも含む言葉として使われるようになっていったのは、そこに「クィアですけど何か?」という開き直りが、「奇妙」であることを積極的に引き受け既存の価値観、つまりは「普通」をジャックし転覆させようという意志があったからだ。だから、セクシュアルマイノリティ(の一部)を示す言葉としてのクィアの意味を説明することはできても、精神性を示す言葉としてのクィアはその内実を固定することができない。

このような精神性はしかし、セクシュアルマイノリティの権利をめぐる(ポリティカリーにコレクトな)政治とは食い合わせが悪いことも多い。権利を「認めさせる」運動というのは既存の価値観や体制を大前提としているからだ。例えば婚姻の平等について。同性愛者にも異性愛者と同等の権利を認めるべきであるという(それ自体はごく当然の)主張がある一方で、そもそも異性愛的な価値体系のうえに築かれた結婚という制度自体が問題なのだという思想がある。婚姻制度を即刻破壊せよと主張する「過激派」はそれほど多くはないだろうが、もう少し「穏当」なスタンスをもった、法の下の平等が成り立っていない現状としては婚姻の平等は一刻も早く実現するべきという前提に立ちつつ、本来的には結婚という制度自体どうかと思うというセクシュアルマイノリティは意外に多い。

本書の第4章「制度を疑い、乗りこなせ──『結婚』をおちょくり、『家族像』を書き換える」で二人は、能町自身の結婚をめぐる「実践」にも触れつつ(『結婚の奴』[平凡社、2019]に詳しい)、「なんで友達同士で結婚しちゃいけないの?」などと結婚や家族の「普通」を疑っていく。「普通」を揺さぶる試みはマジョリティにとっては脅威のようでもあり、だからこそ時に苛烈な排除へのベクトルが働くのだが、制度をジャックし利用する可能性を探る思考はむしろ、枠組みに囚われた人をこそ自由にするものだろう。

本書が扱うトピックは多岐にわたっている。性・性別・恋愛、マイノリティとマジョリティ、結婚と家族、そして高度な合意形成の術の参照項としてのSMからクローン人間(!)まで。本書はセクシュアルマイノリティに関する基本的な知識は履修済みだという人にこそオススメしたい。クィアな思考の実践は、世界それ自体をジャックし書き換えることを要請するだろう。

森山至貴×能町みね子『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ 性と身体をめぐるクィアな対話』試し読みページ:https://webzine.asahipress.com/categories/1043

2023/07/06(木)(山﨑健太)

劇団チョコレートケーキ『ブラウン管より愛をこめて ─宇宙人と異邦人─』

会期:2023/06/29~2023/07/16

シアタートラム[東京都]

差別は人を殺す。いまの日本には差別などないと、現に差別を受けている人々の存在ごと差別の存在を否定するような言動もまた人を殺す。 劇団チョコレートケーキ『ブラウン管より愛をこめて ─宇宙人と異邦人─』(脚本:古川健、演出:日澤雄介)の舞台はある特撮スタジオ。脚本家の井川(伊藤白馬)は、大学時代の先輩である松村(岡本篤)から、彼が監督している特撮番組『ワンダーマン』の脚本を依頼される。ところが、提示された条件は怪獣を登場させないこと。経費削減のために怪獣を登場させないのは特撮番組では割とあることらしい。特撮監督の古田(青木柳葉魚)とADの藤原(清水緑)から特撮ヒーローものについての薫陶を受けた井川は、元祖特撮ヒーロー『ウーバーマン』シリーズの異色作「老人と少年」にヒントを見出す。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

やがて「空から来た男」とタイトルが(松村によって)つけられることになる井川の脚本とそのもとになった「老人と少年」ではともに、川崎を思わせる街を舞台に、宇宙人への差別がやがて集団でのヘイトクライムへと激化していく様子が描かれる。プロットを読んだ松村は「リアルな差別の描写なんて子供たちは待ってない」「あまり直接的に差別をテーマにはしないでくれ」と言うが、井川は差別を書かないならこのエピソードには意味がないとそのまま脚本を書き進めてしまう。ため息をつきながらも「とりあえず、好きなようにラストまで書いてみろ」と告げる松村はしかし「こんな現実の中であのメッセージが届くか? 当事者を救えるか?」と突き放した態度は変えないのであった。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

そうして順調とは言えないまでも撮影は進んでいくのだが、ある日突然、テレビ局のプロデューサーである桐谷(緒方晋)から待ったがかかる。局から「現実の差別を連想させる内容が子供向けの番組に相応しくない」と言われたというのだ。「宇宙人を悪者にしたらいい」と内容の変更を迫る桐谷。その場では結論は保留になるものの、やがて松村が責任を取るかたちで撮影は続行され──。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

演劇で「特撮」は難しいが、本作では舞台上に置かれた街のミニチュアセットを利用した演劇的な表現が光る(舞台美術:長田佳代子/照明:松本大介)。そこに怪獣は登場しないのだが、宇宙人を演じる下野(足立英)の影が彼自身より巨大な姿で街を襲うように青空を覆う様子は、彼が本来の姿を現わしたようにも、差別する人々の恐怖が実体のない影を大きく膨らませているようにも、あるいは人々の害意が形をとったようにも見えて巧みだ。

特撮スタジオでの人々のやりとりの間にはしばしば『ワンダーマン』の場面が挟み込まれ、「現実」と「虚構」を行き来するかたちで物語は進んでいく。作中作で描かれるヘイトクライムには関東大震災における朝鮮人虐殺事件をはじめとする現実世界の差別が映し出される一方、作品に関わる人々はそこで描かれる差別について各々の考えを交わし学び変わっていく。それは史実に取材した作品を多く発表してきた劇団チョコレートケーキとその作品に関わる人々の似姿でもあるだろう。「私達は物語の中でだけは現実に負けている自分とは違う存在になれる。ドラマの中では、強くて賢くて優しい木戸小絵子になれる」という森田(橋本マナミ)の言葉が胸を打つ。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

そうして差別をめぐるさまざまな言葉が交わされるようになるスタジオだったが、現に差別がそこにあり、しかしそれがそうとは認識されていないとき、その場においては当事者の存在もまた透明化されることになる。物語の終わりに明かされるのは、差別の問題から距離を取ろうとしているように見えた松村が男と暮らしているという事実だ。井川はそれを知っていた。ここに至って「当事者を救えるか?」という松村の言葉は、そして二人のやりとりは、まったく違った響きを帯びることになるだろう。

名前をめぐるいくつかのエピソードもまた、存在の透明化に関わるものだ。差別とそれに関する議論はしばしば個人をその属性へと還元し、固有の名前を奪い去ってしまう。だからこそ「空から来た男」で差別を受ける宇宙人には金本という仮の名はあれど「固有の名前」がない。金本という名前は小学校時代の井川と仲良くしながら転校の間際まで「本当の名前」を告げることができなかった「カネやん」の名前に、つまりは在日コリアンの通称名に由来するものだ。

テレビ局の意向に沿わなかったことで干された井川に対し、名前を変えて活動を続ければいいと桐谷は嘯く。それはある意味で「大人な対応」であり生きる術でもあるのだろう。しかし井川は「やっぱり僕は自分の名前で書きたい」と応じる。そのとき彼の脳裏にあったのは「カネやん」の「本当の名前」のことだったのではないだろうか。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

本作は7月30・31日に愛知・メニコン シアターAoiでの、8月5日には長野・まつもと市民芸術館小ホールでの公演が予定されている。

劇団チョコレートケーキ:http://www.geki-choco.com/

2023/07/01(土)(山﨑健太)

金川晋吾『いなくなっていない父』

発行所:晶文社

発行日:2023/04/25

「いなくなっていない」という言葉は、「いる」ことは必ずしも自明ではないのだと告げている。写真は、ロラン・バルトが「それはかつてあった」という言葉で端的に示したように、そこに写るものがかつてはたしかにあったのだという、本来であれば確認することができないはずの過去をたしからしいものにする。一方、「いなくなっていない」という言葉は、バルトの言葉をちょうど裏返したように、「いる」現在を意味するようでいて、「いなくなった」過去と「いなくなる」未来の可能性を現在に呼び込み、現在のたしからしさを危うくする。いや、過去と未来に挟まれ移ろい続ける現在はもともとそれほどたしかなものではないのだ。

写真家・金川晋吾による本書は、2016年に出版された金川の最初の写真集である『father』(青幻社)を起点に書かれたものだ。『father』の帯には「失踪を繰り返す父、父を撮る息子」という言葉が記されており、『いなくなっていない父』というタイトルはこの言葉に対応するかたちでつけられている。しかしそれは金川の父が『father』の出版後、失踪することをしなくなったのだということを意味しているわけではない。いや、その後は失踪をしていないという意味ではそれは正しくもあるのだが、そもそも金川の父が失踪を繰り返していたのは金川が中高生だった頃のことであり、金川が父の写真を撮り始めてからも2008年と2009年にそれぞれ一度ずつの失踪はあったものの、それから現在に至るまでは一度も失踪はしていないのだという。写真集の出版後、「失踪する父」という言葉を繰り返し見聞きするようになった金川は本書の冒頭で、「『失踪』という言葉を使ったのは他でもない自分だったので、他人を責めるわけにもいかず、何か自分が過ちを犯してしまったような、居心地の悪さを感じるようになった」と記す。「父という人は、『失踪を繰り返す』という言葉で片づけてしまえるような人ではないのだ」とも。

だから、『いなくなっていない父』というタイトルをもつ本書はひとまず、「失踪する父」を冠された『father』の語り直しのようにしてはじめられる。父が失踪を繰り返したという金川が中高生だった頃の家族の様子、高校生で写真をはじめたこと、大学院進学に伴う上京、『father』に収められた写真を撮った当時のこと、そして『father』出版後のNHKのドキュメンタリー番組による取材。これらの出来事を綴る金川の文章はエッセイのようでも写真論のようでもあり、ときに制作日誌のようでもある。実際、本書の後半に収録された文章は、NHKの取材を受けている時期の日記として書かれたものであり、それは『father』をめぐる、つまりは父の/と写真をめぐる出来事や金川の思考の足跡を記したものとなっている。

『father』の巻末にも撮影当時の金川の日記が収録されているのだが、その日記と本書における当時の記述は、当然のことながらそれなりに重複しているにもかかわらず、全体としての印象は相当に異なっている。単純に本書の方が情報量が多いということもあろうが、金川の言うようにそれは結局のところ、昔のことをどう書くかは「書いている、思い出しているときの自分次第のようなところがある」ということなのだろう。だがそれは、過去は自分次第でどうにでも解釈できるという意味ではない。

出来事の渦中にあって記した日記と当時を振り返って書いた文章とで印象が異なるのは当たり前のようだが、しかしここには本書の、というよりは金川の思考とそのベースにある態度の核心めいたものがあるように思う。金川は父のことを、その不可解なふるまいをどうにか理解しようとあれこれ考えてはその試みを断念するということを繰り返す。「わからない」と立ち尽くすのではなく、「わかる」と考えることをやめるのでもなく、わかろうとしてはあるところで断念すること。それはときに到達したように思える答えもまた、ある時点での仮のものに過ぎないと諦め受け入れることでもある。 金川にとっては文章の執筆自体も「『本当に自分はこんなことを思っているだろうか』という不安や、『もっとおもしろくかけるんじゃないか』という甘い期待」を抱きつつ「どこかのタイミングであきらめて、踏ん切りをつけて」なされるものとしてあり、日記という形式もまた、思考の足跡を暫定のものとして切断するものだ。だが、それは必ずしもネガティブなものではない。明日には別の考えをもっているかもしれないというふたしかさは、変化に開かれているということでもあるからだ。

金川は現在、セルフポートレイトを中心とした新作の制作中であり、その一部は、2022年7月から10月の4カ月間の写真と日記を1カ月ごとにまとめたzineとして発行されている。それはまさに瞬間ごとの、日々の、月々の、その都度の断念の記録としての形式だ。セルフポートレートということもあり、そこには金川自身のふたしかさへの開きがよりはっきりと記されているように思う。

さて、わかったふうなことを書き連ねてしまったが、本書の面白さが父の/と写真をめぐる具体的な記述にあることは言うまでもない。『father』や新作のzineと併せて本書を手に取り、金川の思考とその断念の具体的な足跡に触れていただければと思う。

金川晋吾:http://kanagawashingo.com/

関連レビュー

金川晋吾 写真展 “father”|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年08月15日号)

金川晋吾『father』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年03月15日号)

第12回三木淳賞 金川晋吾 写真展「father」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2011年01月15日号)

2023/06/24(土)(山﨑健太)

contact Gonzo × やんツー『jactynogg zontaanaco ジャkuティー乃愚・存taアkoコ』

会期:2023/05/19~2023/05/21

ANOMALY[東京都]

contact Gonzo(以下ゴンゾ)のパフォーマンスを見たことのない人にそれがどのようなものかを説明するとき、私はひとまずざっくりと「殴り合いのパフォーマンス」と言ってしまうことが多い。多少なりともダンスの知識を持つ人には「時に殴り合いなども含む激しめのコンタクトインプロビゼーション」などと説明することもある。これらの説明がまったく間違っているわけではないにせよ、十全にイメージが伝わらないことは明らかなので(いやしかし「殴り合い」だとボクシングのような絵が浮かぶ気もするのでやはりあまり適当な説明ではないかもしれない)、多くの場合、結局はYouTubeなどにアップされている動画を見せることになるのだが、すると見せられた相手は往々にしてこう尋ねてくるのだ。「これはなんなの?」と。

本作はそんなゴンゾ(塚原悠也、三ヶ尻敬悟、松見拓也、NAZE)のパフォーマンスを美術家のやんツーが作成した自走機械が撮影し、そこにAIを使った「入力画像に対してそれが何であるか説明する文章を生成するイメージキャプショニングという手法」によって「説明」を付した映像が会場の壁面に投影される、という一連のプロセスを丸ごとパフォーマンスとして提示するものだ。2台の自走機械は時に「説明」を音声として出力しながら走り回り、加えてダンサーの仁田晶凱も「実況」としてパフォーマンスに張りつきそれを描写する。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

仁田の実況はダンサーらしく、「塚原が飛び上がり着地すると同時に三ヶ尻に平手打ち」といった具合にパフォーマーや自走機械の動きを逐一描写するもので、その精度の高さは間違いなくパフォーマンスのひとつの「聞きどころ」となっていた。一方、イメージキャプショニングによって生成される「説明」は撮影された映像を「絵」として捉え、そこに何が映っているかを描写するシステムになっているとのことで、アクションを描写していく仁田の「実況」とはそもそもの成り立ちから異なるものだ。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

だが、そうして生成される「説明」はそのほとんどが的外れな、トンチキと言ってもいいものだ。しかしAIの考えていることは人間には理解できない、というわけでは必ずしもない。例えば「Wiiで遊ぶのを大勢の人が見ている」という「説明」は壁面に映像が映し出されているのを観客が見ている状態を「解釈」した結果だろう。「Wii」という単語が出てきたのは仁田が持っているマイクがコントローラーとして認識されたからではないだろうか。「百人一首をしている」という「説明」は、マイクを手に持つ仁田が読み手として、平手打ちをする塚原が札を払う選手として「解釈」されたものと推測できる。そうして私は、気づけばAIの説明をもとに再解釈するようにしてパフォーマンスを観ている。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

この作品は2019年にトーキョーアーツアンドスペースで上演された『untitled session』を発展させたものとのことだが、私が思い出していたのはKYOTO EXPERIMENT 2014で上演されたcontact Gonzo『xapaxnannan(ザパックス・ナンナン):私たちの未来のスポーツ』だった。この作品において、スタジアムでプレイされる未知のスポーツらしきものを観る観客は、プレイヤーたちの動きからそこにあるらしいルールを推測していくことになる。膨大なデータに基づいて「絵」を解釈するAIも、出力された「解説」からAIの「思考」を推測しようとする私も、おおよそのところやっていることは同じだろう。一方で『xapaxnannan』にはプレイの内容とはほとんど関係ないようなナレーションも付されていて、そこで語られる物語のなかでは最終的にスタジアムにヘリコプターが到着したりもするのだった。

本作においても、どういうプログラムなのか、最終的にAIは説明の域を超えて物語らしきものを生成しだし、私が鑑賞した回では「観客はダンサーの様子にパフォーマンスの失敗を予感した」というような文言でパフォーマンスが締め括られることとなった。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

AIの「説明」のデタラメっぷりはおかしく、一方でそこからのフィードバックは私にパフォーマンスを新たな視点から見るよう促す。だが、我に返って改めて考えてみれば、そもそも私はゴンゾのパフォーマンスを記述する言葉を、「これはなんなの?」という問いに答える言葉を持ち合わせていただろうか。例えばこの文章とAIの紡ぐ物語との間に、果たしてどれほどの違いがあるだろうか。いや、そもそもゴンゾのパフォーマンスを言葉で説明しようとしてしまった時点で馬鹿馬鹿しさと不可能性の罠にハマっている気もするのだが──。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

本作は身体表現の翻訳を考えるTRANSLATION for ALLの関連プログラムとして実施されたもの。TRANSLATION for ALLではバリアフリー字幕、手話、英語字幕などに対応した舞台作品の映像を配信中だ。contact Gonzoは7月1日(土)に京都のライブハウス「外」で開催される《Kukangendai “Tracks” Release Live Series #3》への出演を予定。

contact Gonzo × やんツー『jactynogg zontaanaco ジャkuティー乃愚・存taアkoコ』:https://theatreforall.net/join/jactynogg-zontaanaco/

TRANSLATION for ALL:https://theatreforall.net/translation-for-all/

関連記事

contact Gonzo × 空間現代|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年04月15日号)

「wow, see you in the next life. /過去と未来、不確かな情報についての考察」についての考察|角奈緒子:フォーカス(2019年12月01日号)

2023/05/21(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)