artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

イダ・ファン・ザイル+ベルタス・ムルダー編著『リートフェルト・シュレーダー邸』(田井幹夫訳)

発行所:彰国社

発行日:2010年12月

リートフェルトが設計した近代建築の傑作、シュレーダー邸の本である。鮮やかな原色と抽象的な構成、そして忍者屋敷のような可動の間仕切りなどで知られる、デ・スティルを代表する住宅だ。本書は、施工やインテリアなど、さまざまな切り口から幾つかの論考を収録しているが、最大の特徴は、施主であり、60年近く暮らし、ついには設計者のリートフェルトと同居したトゥルース・シュレーダー夫人のインタビューを読めることだろう。彼女が回想しているように、二人のコラボレーションというべき作業の結果、20世紀の名住宅は誕生した。リートフェルトはこれが長く残ることを想定していなかったというが、いまやユトレヒトの重要な文化遺産である。なお、二人の関係については、アリス・フリードマンの研究書『女性と近代住宅の形成』(ALICE T.FRIEDMAN”WOMEN AND THE MAKING OF THE MODERN HOUSE”ABRAMS1998)にも詳しいが、本書でとくに楽しめるのは、やはりシュレーダー夫人の肉声が感じられることだ。家族と人生の思い出がつまった住宅に対する愛おしさが伝わってくる。彼女は多くのディテールにおいて自分がデザインに関与したことを回想するが、そう思ってもらうような設計は建築家冥利につきるし、だからこそ、施主が家を大事にしたのだろう。そして彼女こそは、リートフェルトに最初の本格的な建築の仕事を与え、傑作の住宅を多くの人に宣伝してきた最大のプロモーターだった。シュレーダー邸は、二人にとって大事な子どものような存在なのかもしれない。実際、彼女は亡くなった後に、違う人生観をもったほかの人が住むことを嫌がっていた。

筆者も2010年9月、二度目の訪問で初めてシュレーダー邸の室内を見学する機会をえた。原色を塗って、建築の各部分を抽象化しているが、実物はそこまで平滑な面ではなく(そもそもリートフェルトはコンクリート造にしたかった)、生々しい物質感がたちこめていた。また当初の状態に復元されたとはいえ、それでもなお使いたおしてきた生活の痕跡が感じられたことも印象深い。『リートフェルト・シュレーダー邸』を読むと、筆者が見学したときの空間体験の背後にあったものが、さまざまに開示される。本書は、オランダに留学し、多くの住宅を手がけてきた建築家、田井幹夫の翻訳によって刊行されたが、彼が願うように、日本人がシュレーダー邸をより深く知るための一冊となった。

2010/11/30(火)(五十嵐太郎)

東京大学建築学科難波和彦研究室『東京大学難波和彦研究室 活動全記録』

発行所:角川学芸出版

発行日:2010年09月23日

タイトルどおりの研究室の記録だ。6年半は決して長くはない期間だが、その密度の濃いことに驚かされる。安藤忠雄の在籍時は、彼のネットワークを生かし、超有名な外国人建築家を東京大学に招き、連続講演会が企画されたが、難波は実にさまざまなムーブメントを仕かけ、議論の場を数多く構築してきたことが特徴だろう。筆者も、安田講堂で開催された卒業設計の公開講評会、後に書籍化された近代建築論講義や技術と歴史の研究会におけるレクチャーなど、そのなかで幾度か関わっていたことを再確認した。デザイン系の研究室が、コンペに参加したり、ワークショップを行うことはめずらしくない。だが、他の研究室や他大学とも交流しつつ、サステナブル・デザイン講義や読書会、あるいは研究プロジェクトや論文指導などを通じ、ここまで歴史をベースに建築論や都市論を展開してきた活動は、他にあまり類例がないだろう。言説の場が次々と失われたゼロ年代だからこそ、理論とデザインをつなぐ難波研究室の存在は、大きな意味をもっていた。

2010/10/31(日)(五十嵐太郎)

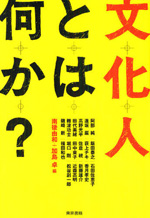

南後由和+加島卓編『文化人とは何か?』

発行所:東京書籍

発行日:2010年8月28日

書名から一瞬、エドワード・サイードの『知識人とは何か』を思い出したが、内容は全然違う。なるほど、言われてみれば、実に奇妙な存在である「文化人」をめぐって、メディア論、ジェンダー論、アカデミズム論など、さまざまな視点を交錯させながら、批評的に考察する文化人スタディーズというべきものだった。建築畑からは、磯崎新が各時代のクライアントについて語るインタビューも興味深いが、個人的には佐倉統の「擬似科学を謳歌する文化人はなぜ増殖するのか」がヒットである。以前から、なぜ脳を語ることに、多くの人々が関心をもつのか、不思議に思っていたからだ。このタイプの言説には、アーティストにもファンが多い、「脳文化人」について、アカデミズムとの関連から分析し、「ネタ科学」と「ベタ科学」の枠組を当てはめている。筆者が新宗教の建築研究を行なったのも、怪しげとされながらも、人々を魅了する言説が、どのように社会において機能するかを、空間の視点から検証したいと考えたからだ。

2010/10/31(日)(五十嵐太郎)

西沢立衛『美術館をめぐる対話』

発行所:集英社

発行日:2010年10月15日

本書は、世界的な建築家として活躍する西沢立衛が、現代の美術館をめぐって語ったものだ。冒頭では、彼が設計した代表作、金沢21世紀美術館を軸に現状を論じ、その後、さまざまな人物と対談を行う。例えば、主に建築家の青木淳とは都市と美術館の関係、小説家の平野啓一郎とはルーブル=ランスのプロジェクト、キュレーターの南條史生とは十和田市現代美術館、アーティストのオラファー・エリアソンとは理想の美術館、SANAAを共同主宰する妹島和世とは手がけた美術館の仕事について論じている。西沢は、いわゆる形而上的な言説をつむぐ建築理論家ではないが、世界各地で美術館を設計する実務者だからこそ口に出す、説得力のある具体的な言葉が印象的だ。繰り返して言及される、幾つかのトピックがある。例えば、ヨーロッパの重層的な歴史を背景にした美術館と、環境がめくるめく変わっていく日本における建築の状況の対比。ホワイト・キューブの展示室ではなく、建築家のデザインを必要としない倉庫や工場を改造したリノベーションが、なぜうまく機能するのか。そして美術館は都市的な存在であり、開いていく必要があること。これまでにも十和田市現代美術館など、彼のプロジェクトから、開かれた美術館をめざす姿勢は伝わってきたが、本書ではそれが言語化されている。

2010/10/31(日)(五十嵐太郎)

木村大作+金澤誠『誰かが行かねば道はできない』

発行所:キネマ旬報社

発行日:2009年6月

富山で開催された建築学会のイベントで、映画『劔岳』を監督した木村大作氏と対談を行なう機会があり、その準備もあって本書を読んだ。本来、木村は監督というよりも、カメラマンとして長く映画に関わっている。黒澤明の作品を担当し、さらに『八甲田山』のような厳しい仕事を手がけ、その存在が知られるようになった。これは金澤誠による詳細なインタビューを通じて、さまざまな映画の撮影や現場の様子がわかる本である。建築・都市の視点から興味深かったのは、『野獣狩り』(1973)や『誘拐』(1997)だった。いずれも都市を舞台にした映画だからである。だが、驚かされたのは、重要なシーンがすべて許可を得たものではなく、ゲリラ的に撮影されていたということだ。とくに『誘拐』は、大胆に銀座や首都高速を使っている。これはメディア・スクラムもテーマとしており、マスコミ役、カメラマン役(本物のカメラマンにあちこちから応援してもらったという)、群衆を含め、現地集合、現地で流れ解散だった。日本映画ではめずらしく大胆に都市を使う映画だと思っていたら、こういう背景があったわけである。現場で警察をおしとどめながら、会社で責任をとる覚悟で、この映画は制作された。最近は山形などの地方でフィルム・コミッションも増えたが、アメリカとは違い、一般的に日本の都市は映画の制作に非協力的であるのが理由らしい。日本では、『機動警察パトレイバー』の映画版のように、アニメでないと、すぐれた都市映画がつくりにくいのも、うなづけよう。しかし、香港という都市空間を魅力的に映像化した作品、ウォン・カーウァイの『恋する惑星』(1994)のように、世界の各都市にひとつずつ、こういう作品があると楽しい。東京も、もっと実写による都市映画が登場すれば、ブランド力をあげることにつながるのではないか。

2010/09/30(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)