artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

第11回ヒロシマ賞受賞記念 アルフレド・ジャー展

会期:2023/07/22~2023/10/15

広島市現代美術館[広島県]

2018年にヒロシマ賞第11回の受賞者としてアルフレド・ジャーが選ばれたことが発表されたが、コロナ禍に加え、美術館の改修が入り、受賞記念展はかなり遅れて2023年に開催された。これは3年に一度の賞であり、モナ・ハトゥムによる第10回の受賞記念展が2017年だったから、丸1回分飛んだ格好となる。「美術の分野で人類の平和に貢献した作家の業績を顕彰」するヒロシマ賞の趣旨から言えば、ジャーはいつ選ばれてもおかしくなかったが、展覧会が遅れている間に、ロシアによるウクライナ侵攻が発生し、結果的に彼の活動がさらに意味をもつタイミングになった。

通常はコレクション展に使う北側のエリアを会場とし、前半は広島に投下された原爆をモチーフとする作品を中心に構成されていた。特に新作《ヒロシマ、ヒロシマ》(2023)の映像は、広島の空を飛ぶドローン(=原爆のまなざし)が真上から原爆ドームに近づく。そしてむき出しになった屋根の鉄骨がホイール状に見えることが認識されると、類似した形状のサーキュレーターが、突如、背後から出現し、鑑賞者に向かって強い風を吹き付ける。階段を降りると、円形の中庭において生誕を祝福したり、難民の生を想う作品が続く。最後のパートにおける《サウンド・オブ・サイレンス》(2006)と《シャドウズ》(2014)は、鑑賞者が強烈な光に晒され、写真ジャーナリズムのインパクトを目に焼き付ける。《ヒロシマ、ヒロシマ》と同様、鑑賞者が距離を置いて安心して見ることを許さず、作品が突き刺さるように、身体に入り込む。ジャーは建築家としてのアイデンティティももつが、中庭を室内化したり、インスタレーションを効果的に挿入するなど、空間の使い方が巧みである。

《ヒロシマ、ヒロシマ》(2023)

《サウンド・オブ・サイレンス》(2006)の展示ボックスを外から見る

《われらの狂気を生き延びる道を教えよ》(1995-2023)

なお、広島市現代美術館は、2023年3月にリニューアル・オープンしたが、外観の印象は変わらない。側面にカフェと多目的スペースのガラス空間を増築したほか、ショップの移動、設備の補修、機能の更新、劣化した部分の改修、新しい什器の導入などが行なわれた。やはり、黒川紀章によって設計され、1989年にオープンした元の公共建築は、日本が豊かな時代であり、内装に良い材料を使っていたらしい。また館内のピクトグラムやフォントのサインも更新しつつ、街の文字を探索するプロジェクトをメディアライブラリにおいて展示していた。

増築された側面(広島市現代美術館)

中庭に屋根をかけ、室内化した展示室(広島市現代美術館)

美術館のプランをかたどった什器(広島市現代美術館)

街中のフォントを調査し、館内のサインに生かす「新生タイポ・プロジェクト」(広島市現代美術館)

公式サイト:https://www.hiroshima-moca.jp/exhibition/alfredo_jaar/

2023/07/30(日)(五十嵐太郎)

ガウディとサグラダ・ファミリア展

会期:2023/06/13~2023/09/10

東京国立近代美術館[東京都]

現在も建築学科への志望動機としてガウディのサグラダ・ファミリアがときどき挙げられるように、相変わらず人気が高いことを感じさせる会場の混雑ぶりだった。日本では、数年おきくらいのペースでガウディ展が開催されているが、切り口は変化しており、装飾が注目されたり、コンピュータによる構造解析を示すなど、時代を反映している。今回は、第1章「ガウディとその時代」では19世紀末という時代背景、第2章「ガウディの創造の源泉」では彼のアイデンティティを形成した要素、第3章「サグラダ・ファミリアの軌跡」では聖堂の経済状況の推移(やはり、コロナ禍では収入が激減)、細かい造形の手法分析、最後の第4章「ガウディの遺伝子」では研究史や後の現代建築への影響(構造家へのインタビュー)などを解説し、新鮮な内容だった。もっとも、第3章のエリアに入ると、ずっと先の部屋の映像で流れる音楽がずっと聴こえたり、最初は人がぎゅうぎゅうになる高密度で、ラストはスカスカの会場のあり方が気になった。

全体模型(「ガウディとサグラダ・ファミリア展」より)

巨大な断面模型(「ガウディとサグラダ・ファミリア展」より)

ねじれを示す柱頭の模型(「ガウディとサグラダ・ファミリア展」より)

彫像(「ガウディとサグラダ・ファミリア展」より)

展示の第3章では「ガウディ時代」と「ガウディ以降」を切り分けているが、やはり現在も建設される聖堂は、彼とは別物という以前から抱く思いも改めて強くなった。だからこそ、展覧会のタイトルも「ガウディとサグラダ・ファミリア」なのかもしれない。個人的にはステファン・ハウプト監督のドキュメント映画『創造と神秘のサグラダ・ファミリア』(2012)で描かれたように、ル・コルビュジエ、ミロ、ニコラウス・ペヴスナーらの著名建築家、歴史家、芸術家が死後の建設継続に反対声明を出したことや、彫刻の表現をめぐるクレーム、近隣との工事上の確執などにも触れてほしかった。「ひとりの天才による造形」というのは近代的な発想であり、建設時期によってデザインが変わることは、むしろ時には完成まで数百年かかるゴシックの大聖堂では当たり前のことだろう。こうした諸問題も抱きとめながら、さまざまな人の想いでサグラダ・ファミリアはつくられ、未完ながら社会的な存在になっている。もっとも、そうしたことを紹介すると、スペインから資料を貸してもらえないのかもしれない。

古い降誕の正面(2017年にバルセロナで撮影)

新しい西側ファサード/受難の正面(2017年にバルセロナで撮影)

日没直前の堂内/サグラダ(2017年にバルセロナで撮影)

公式サイト:https://gaudi2023-24.jp/

2023/07/21(金)(五十嵐太郎)

ウエスト・クーロン文化地区

[香港]

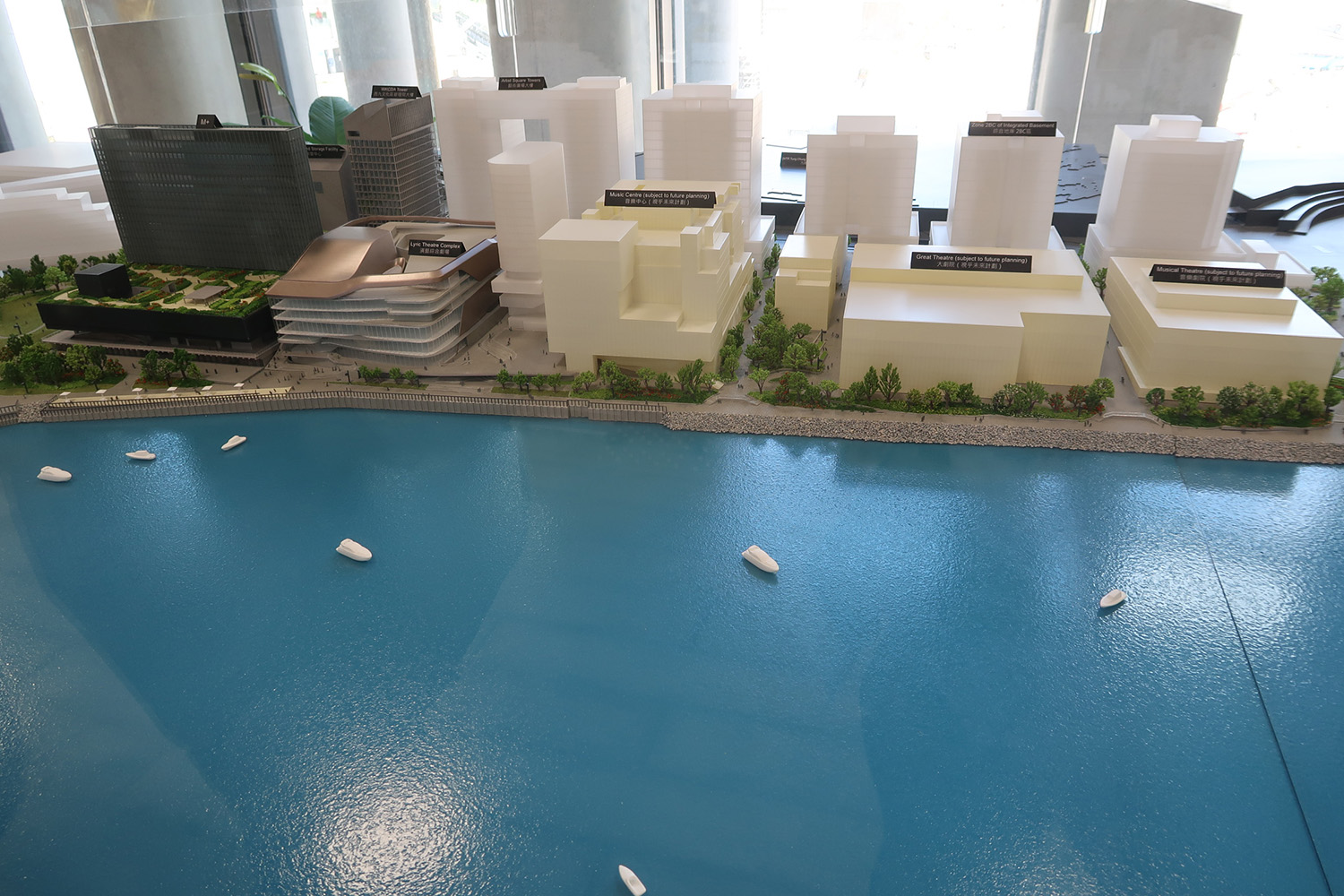

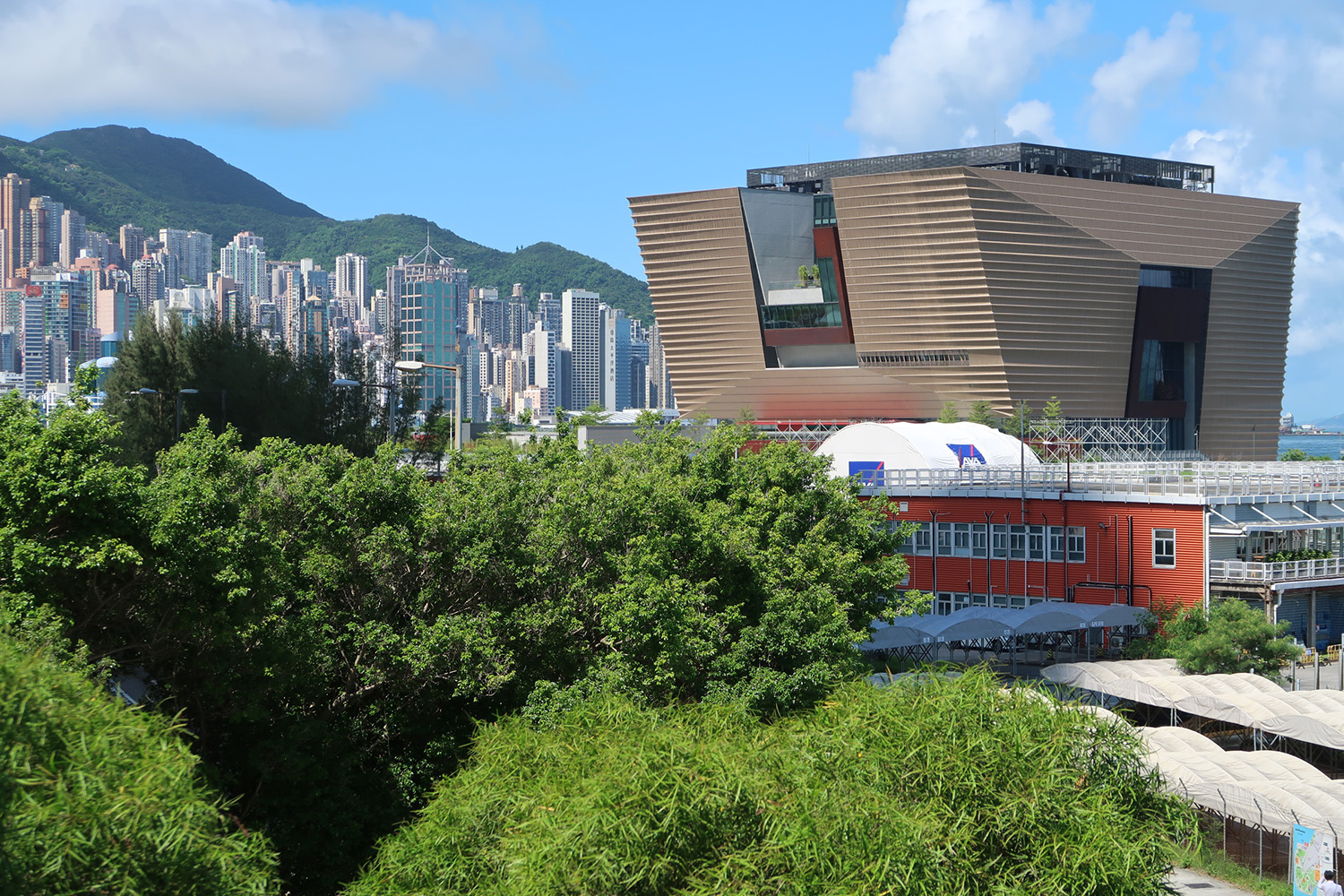

視覚芸術に関心をもっていると、つい《M+》(2021)だけに注目しがちだが、実はこのエリアでは、パフォーミングアーツ系の施設が続々と揃う計画も進行している。これを初めて認識したのは、モデレータを務めたアーツカウンシル東京のフォーラムにおける、ウエスト・クーロン文化地区管理局のパフォーミング・アーツ部門エグゼクティブ・ディレクターのポール・タム氏のプレゼンテーションがきっかけだった(こちらから、発表内容を含む報告書を読むことが可能)。そこで同僚のフランク・イェン氏に案内してもらった。M+の向かいにあるイタリア合理主義風の外観をもつオフィスの待ち合わせ場所に全体計画の模型が置かれている。それを見ると、M+の西側は公園のままだが、今後は東側にぎっしりとビルが建つ予定だとわかる。もともとウエスト・クーロン文化地区は、1990年代以降の埋立地であり、ノーマン・フォスターによる軸線に沿ったマスタープランをもとに、海辺には数々のホール、その背後にはオフィスや商業施設が混在するユニークな街が誕生するという。また民間施設からの収益も、文化施設に還元するスキームがあるらしい。

オフィスのロビーから開発現場を見る。奥は戯曲センター

ウエスト・クーロン文化地区の開発模型

すでに二つの巨大な美術館と二つのパフォーミング・アーツの施設はオープンしており、さらに演劇の複合施設、音楽センター、オペラハウス、ミュージカル専用劇場などが登場するようだ。これらがすべて揃うと、国際的なパフォーミング・アーツのフェスティバルや美術と連携したイベントが可能だろう。なお、中国本土からの高速鉄道が停まる九龍駅もすぐそばであるし、空港からのスカイトレインも九龍駅を経由するので、そうした香港外からの来場者も見込んでいる。

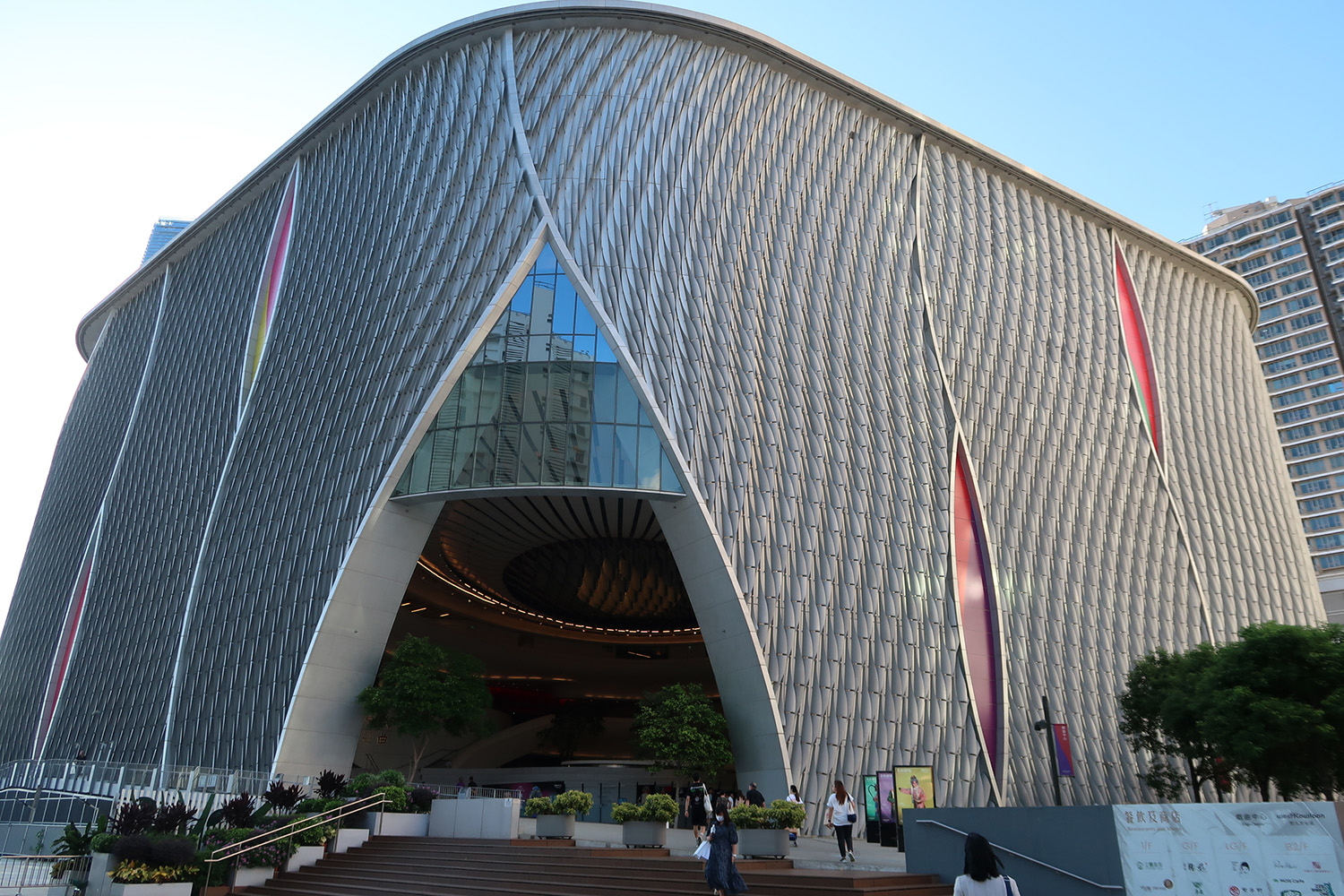

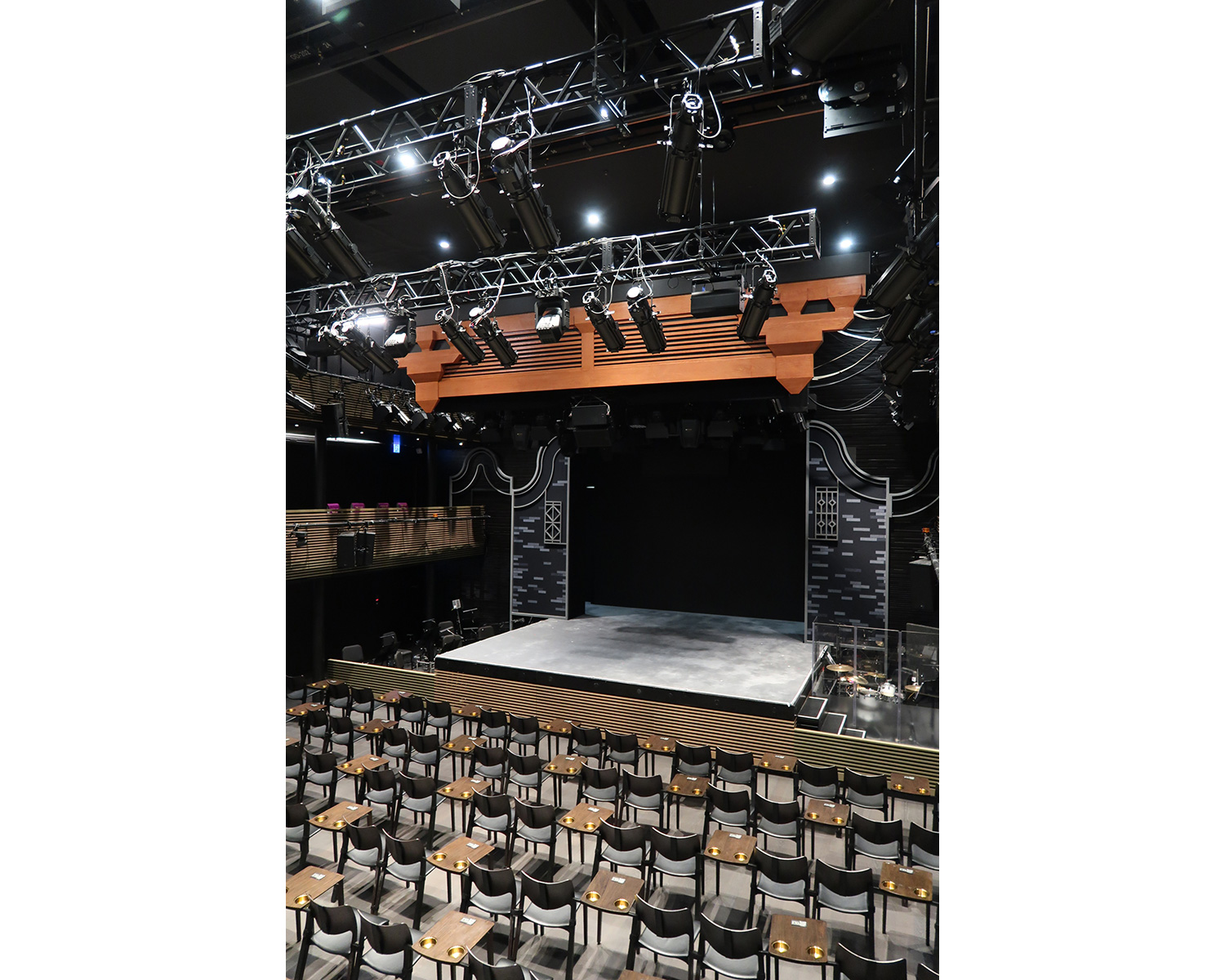

現時点でオープンしている二つの施設は、東西の両端にある《自由空間(Freespace)》(2021)と《戯曲センター(Xiqu Centre)》(2019)だ。公園内の前者はリノベーション風のデザインを施し、実験的なボックス空間やライブハウスなどを備え、さらに隣の敷地と連動しながら、野外コンサートやイベントを開催している。一方、後者の戯曲センターは、ウエスト・クーロン文化地区へのゲート的な役割を果たし、広東オペラの大ホール、飲食を楽しめる伝統演劇シアター、バリアフリーのセミナーホールをもつ。建築的な特徴としては、中央に気持ちがよい海風が入る大きな円形状の吹き抜けがあり、その上部が大ホールになっていること。

戯曲センター

戯曲センターのエントランス吹き抜け

戯曲センターの飲食を楽しめる小ホール

戯曲センターの大ホール

自由空間

自由空間のホール

M+は当初の計画より遅れ、完成までにだいぶ待たされたので、これらの施設も想定以上の時間がかかるかもしれないが、もしすべて稼働すれば、文化発信の強力な場所となるはずだ。

ウエスト・クーロン文化地区:https://www.westkowloon.hk/en/

2023/07/11(火)(五十嵐太郎)

ラスベガス化が進むマカオ

[香港]

13年ぶりのマカオは、さらにラスベガス化が進行していた。前回の訪問時は、すでに老舗のホテル・リスボアの隣に強烈な造形をもつ《グランド・リスボア》(2008)や、フェリーの発着場の近くに北京オリンピックの水泳競技場である《水立方(中国国家水泳センター)》(2008)をコピーした《海立方》(2009)などのカジノなどが登場していたが、むしろアメリカのカジノ産業が参入したコタイ地区の発展がめざましい。例えば、《ザ・ヴェネチアン》(2007)は、名称通り、ヴェネツィアをテーマとするカジノ、ホテル、商空間から構成された巨大な複合施設であり、屋外にサン・マルコ広場の鐘塔やリアルト橋、室内にゴンドラが移動する運河を備えたものだ。今回、新たに増えていたのは、これに隣接する《ザ・パリジャン》(2016)と《ザ・ロンドナー》(2021)である。したがって、リング状の陸橋から道路を眺めると、ヴェネツィアの鐘塔、パリのエッフェル塔、ロンドンのビッグベンが一望でき、コラージュ的な風景が楽しめる。もっとも、こうしたテーマパーク的な建築はラスベガスに存在するから、いわばコピーのコピーといえるかもしれない。

ザ・ヴェネチアン

ザ・パリジャン

ザ・ロンドナー

コタイ地区マップ

ゲーム機ではないタイプのカジノは、最低の掛け金が5000円や1万円くらいの設定だが、中国本土からの観光客で賑わっていた。無料のエンターテイメントも多い。ウィン・パレスの手前の池は、噴水ショーを行なうほか、そのまわりにロープーウェイによるゴンドラを運行し、長蛇の列になっている。

一方で前衛的なデザインの建築も同居していたのは興味深い。《MGMコタイ》(2007)のホテルは、直方体のヴォリュームをずらして積み重ねる。そしてシティ・オブ・ドリームスと連結する《ホテル・モーフィアス》(2018)は、ザハ・ハディド・アーキテクツが設計したものだ。これは外骨格の鉄骨構造によって、内部に柱がなくても成立しており、さらにねじれた三つの穴が空く。ただし、夜間はフロアからの水平の光が漏れるため、斜めの線が強い構造がわかりにくいという弱点をもつ。ホテルのロビーに入ると、幾何学的なパターンに彩られた壮大な吹き抜けが展開し、とても未来的な空間だ。またザ・パリジャンの隣のスタジオ・シティにも、ザハによるホテルが建設されている。

MGMコタイ

ホテル・モーフィアスのロビー

スタジオ・シティに位置するザハ設計のホテル

2023/07/10(月)(五十嵐太郎)

M+と香港故宮文化博物館

[香港]

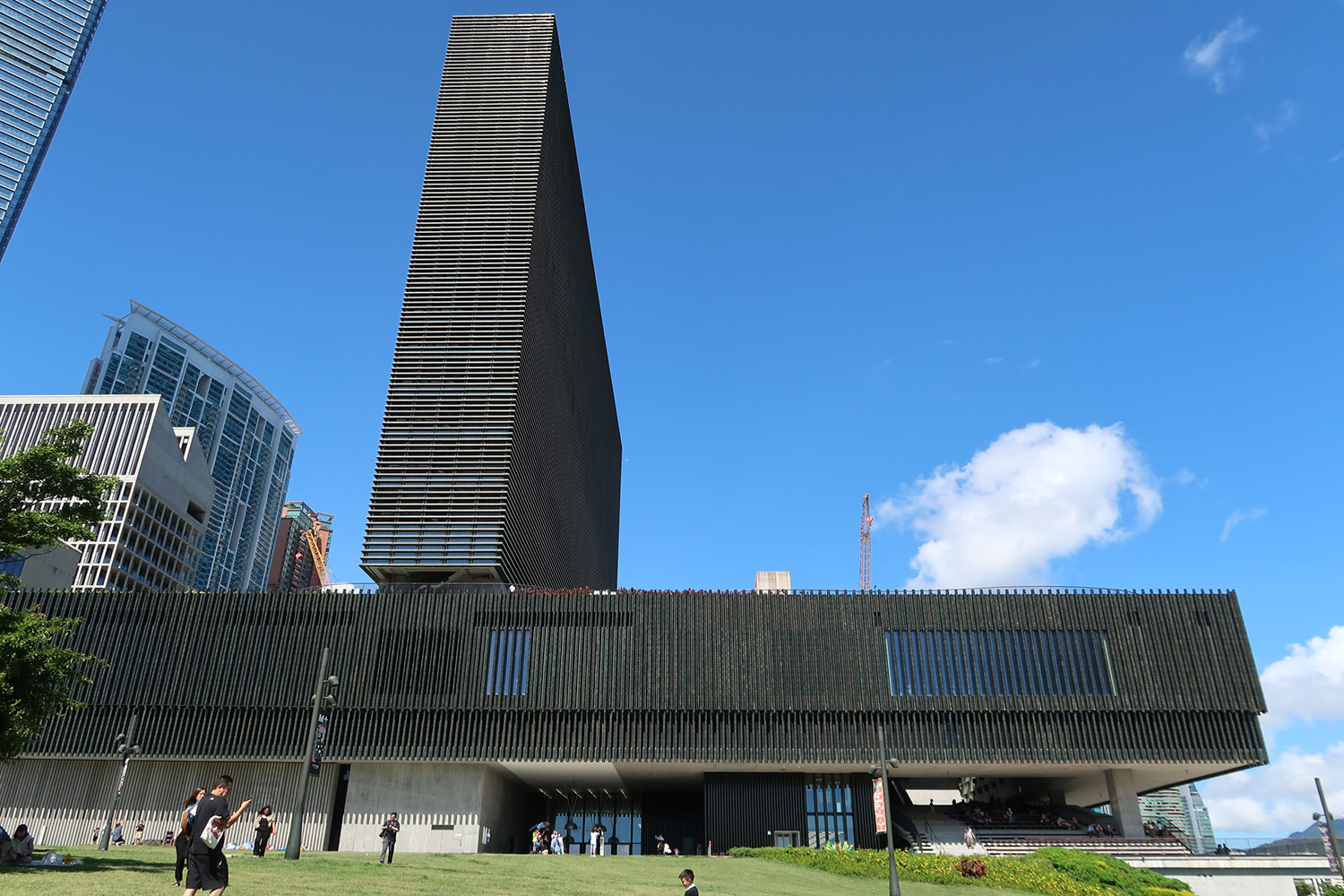

遅れてきたがゆえに、トップランナーに躍り出たのが、巨大な美術館の《M+》(2021)である。まさか香港で現代美術やデザインの先端的な展示を見る日を迎えるとは思わなかった。しかもいまや物価は日本よりも香港の方が高い。上階のレストランではなく、カフェでハンバーガーとビールを注文したら、なんと4500円である。ともあれ、ヘルツォーク&ド・ムーロンらが設計したM+は、海辺のロケーションを最大限に生かし、対岸のビル群を眺める視点場をあちこちに設けると同時に、上部のヴォリュームをスクリーンとすることで、香港サイドからの見え方も工夫されていた。M+へのアクセスは、四方に開かれており、入場料を払わなくても体験できる公共空間がとにかく広い(東京の某公立美術館では、ロビーで待ち合わせをしていたら「入場しないなら帰れ」と言われたことがある)。地下に展示されていた草間彌生のインスタレーションも、吹き抜けを介して、覗き込むと楽しめる。

M+

吹き抜けから地下の展示を見る

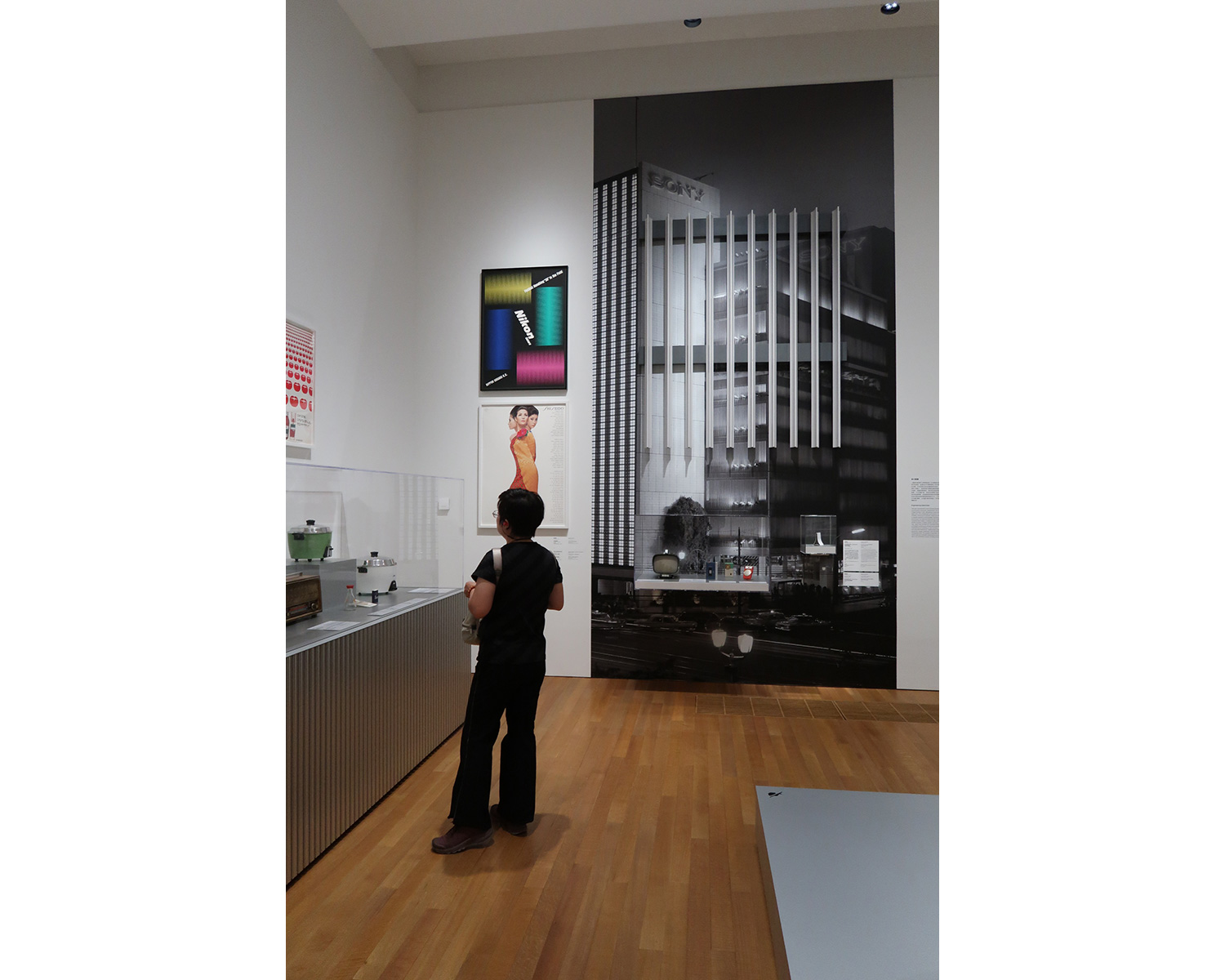

外の大階段

M+の2階は数多くの部屋を備え、コレクションをベースとする、中国近現代美術史とアジア圏の建築・デザイン史を扱う二つの展覧会を開催していた。前者は、社会主義リアリズム、そのポップアート的な流用、1985年のニューウェーブ、1989年の前衛的な中国現代芸術展、90年代の北京東村など、とりあえずの流れを学べる。さすがに現政権を批判するような作品はないが、過去の作品については、思っていた以上にバラエティに富む。後者は、倉俣史朗の寿司店を移築したことや、アーキグラムのアーカイブを購入したことでも有名だが、かなりの量の日本の作品を含む。1960年代のメタボリズムから80年代の広告、家具、インテリア、電気製品など、いかに日本のデザインが熱気を帯びていたか、またアジアに影響を与えたのかを理解できる。本来であれば、その発信地だった東京に、こうした作品が常設で並ぶミュージアムがあるべきだった。しかし、日本がその価値をちゃんと理解できないなら、海外への流出は仕方ないのかもしれない。

再現された1989年の中国現代芸術展

アーキグラムの展示

芦原義信による《ソニービル》(1966)のルーバーとウォークマン

外が見える展示室/菊竹清訓のエクスポタワーのパーツ

なお、入場者数だけでいえば、M+よりも向かいに誕生した《香港故宮文化博物館》(2022)の方が、伝統的な美術の展示によってより多くの人を集めていた。もっとも、金と赤を外観に使う中国風の建築の意匠と空間は、特筆すべきものではない。また展示空間の設計にお金を掛けられるのはうらやましいが、そのデザインはやや空まわり気味だった。

香港故宮文化博物館

M+:https://www.mplus.org.hk/en/

香港故宮文化博物館:

https://www.westkowloon.hk/en/hkpm?venues=Hong+Kong+Palace+Museum&venue_tab=overview

2023/07/09(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)