artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

トリノの建築とダリオ・アルジェント

[イタリア、トリノ]

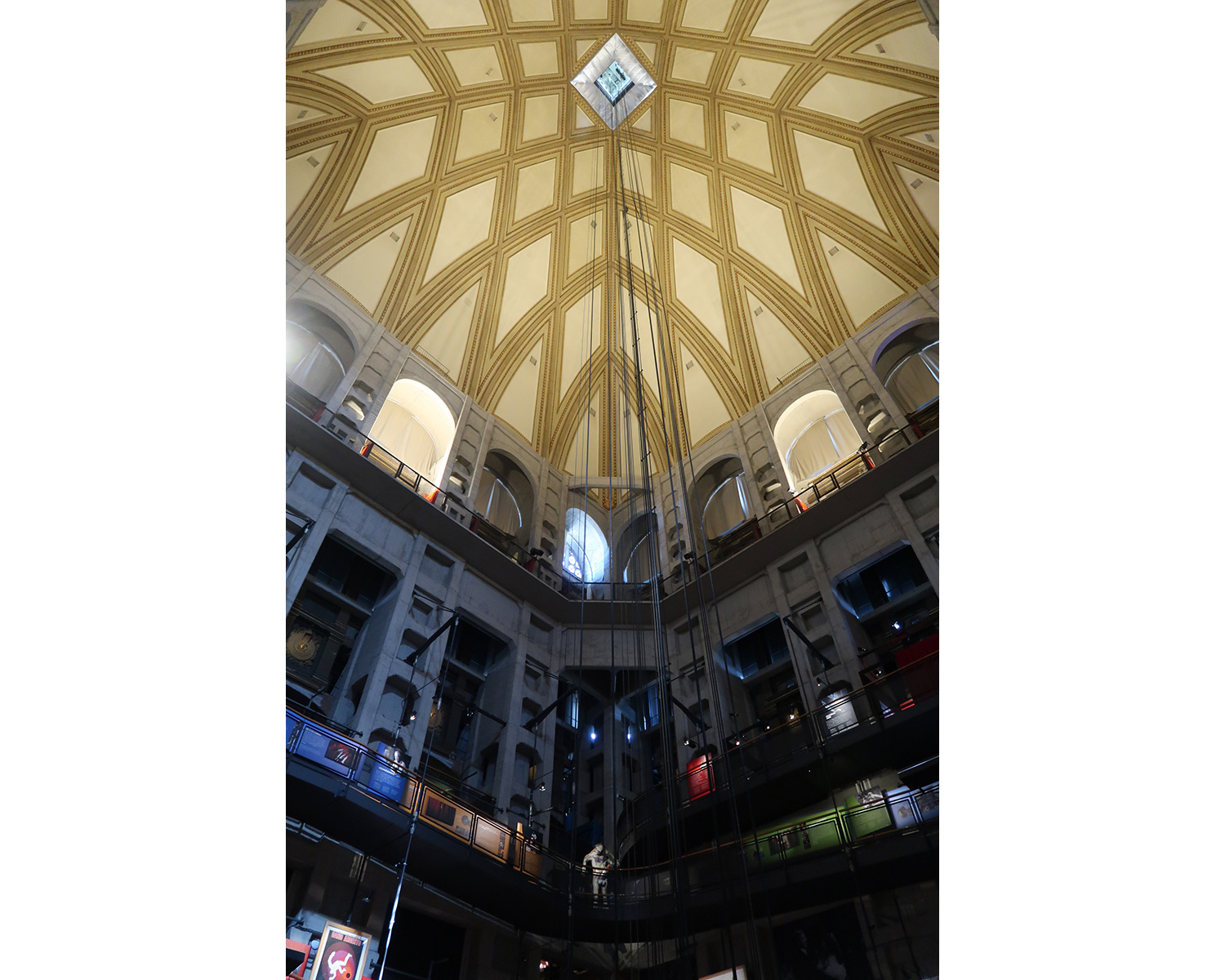

これまでは外見のみで、内部に入るのは初めての《モーレ・アントネッリアーナ》(1889)を訪れた。独特の形状からそうかもしれないと思ったが、もともとはシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)として依頼されたものの、建築家アレサンドロ・アントネッリの計画が誇大化し、施主が離れるという特殊な経緯でつくられたトリノのランドマークである。まだモダニズムになる前の19世紀末の過渡期のデザインとその後に施された補強が興味深い。吹き抜けの中心を貫く驚異的なエレベータで昇ると、展望台からの眺めは抜群で、遠くのアルプスは街の原風景になっていることがわかる。現在、ここは国立映画博物館となり、常設は視覚技術の進化から映画の誕生、そしてさまざまな角度からの映画史を紹介する。今回の目的は、イタリアのサスペンス、ホラー映画の巨匠、ダリオ・アルジェントの企画展だった。動物やアートがよく登場するといった作品の特徴、ロケ地を紹介するが、日本未公開の作品が結構多い。そして最後にタランティーノ、ギレルモらに加え、吉本ばなながコメントを寄せる。

モーレ・アントネッリアーナの外観

モーレ・アントネッリアーナの外観

吹き抜けまわりのスロープを使って開催されているアルジェント展/中心はエレベータ

吹き抜けまわりのスロープを使って開催されているアルジェント展/中心はエレベータ

アルジェント作品に登場するアート

アルジェント作品に登場するアート

実はアルジェントの美学が全開の映画『サスペリア2 Profondo Rosso』(1975)の舞台となったのが、トリノである。まず冒頭の印象的な劇場は、カリニャーノ宮の向かいの《テアトロ・カリニャーノ》だが、残念ながら、室内の赤い空間には入れなかった。

すぐ近くのロケ地、ガラス・ブロックを用いたガレリア・サン・フェデリコを散策すると、映画館があり、ここでもおそらく当時『サスペリア2』を上映したはずだ。特に現地で確認したかったのは、トリノに以前訪れた際は見た記憶がなく、こんな場所があったのか? と後日思ったサンカルロ広場の手前の彫像である。なるほど実在したが、構図のシンメトリーを強調することで、それをさらに引き出したのが、映画なのだと納得した。そもそもトリノは絵になる整然とした都市デザインをもつ。

惨劇が起きた不気味な屋敷として描かれた《ヴィラ・スコット》(1902)も見学したかった建築である。リバティ様式のラベルだけでは片付けられない奇妙な装飾が気になったからだ。これは郊外に実在し、丘を登って現地に足を運ぶ。映画では廃墟だったが、いまは高級な住宅として使われていた。アルジェントの魔術でかなり印象を変えていたことがうかがえる。

テアトロ・カリニャーノの外観

テアトロ・カリニャーノの外観

ガレリア・サン・フェデリコのシネマ

ガレリア・サン・フェデリコのシネマ

サンカルロ広場前の彫像

サンカルロ広場前の彫像

ヴィラ・スコット

ヴィラ・スコット

DARIO ARGENTO - The Exhibit

会期:2022年4月6日(水)〜2023年5月15日(月)

会場:Museo Nazionale del Cinema(Montebello, 20 10124 Turin, Italy)

2023/03/15(水)、16(木)(五十嵐太郎)

イタリアの展示デザインとリノベーション

[イタリア]

日本の美術館で展示デザインに建築家が関わることは増えているが、現場にそれが明記されることは少なく、チラシやカタログなどを注意深く観察すると、名前を発見できる。しかし、イタリアのミラノではそうでなかった。スフォルツァ城内のロンダニーニのピエタ美術館は、ミケランジェロの未完ゆえに、現代アート風にも解釈しうる有名な彫刻を展示している。中央に彫刻が1点置かれているだけで、ほとんどの来場者はそれを鑑賞して帰るのだが、奥では過去の展示デザイン、また脇に小部屋が並び、これまでの台座の変遷を紹介していた。例えば、回転する台座の実物があったり、以前のイタリアの建築家グループBBPRによるデザイン、コンペで勝利したものの実現されなかったアルヴァロ・シザの案、そして現在の展示空間を手がけたミケーレ・デ・ルッキを説明している。すなわち、いかに展示したかも歴史化されており、その情報を開示しているのだ。またブレラ絵画館では、ベッリーニやマンテーニャなど、イタリアの近世美術を展示しつつ、近現代作品も混入したり、顔の描き方はヘンだが、背景の建築は精密に描くブラマンテの絵もあって楽しめるが、感心したのは、やはり建築家を重視していること。すなわち、見せる収蔵庫の一部や修復作業を公開する部屋をエットレ・ソットサスが担当していることが、キャプションに明記されていた。

ロンダニーニのピエタ美術館 ミケランジェロのピエタ像(背面)

左:BBPRデザインによる回転する台座 右:さらに古い台座

ソットサスによる見せる収蔵庫

ソットサスによる修復作業を公開する部屋

ちなみに、今回、ロンダーニのピエタ美術館以外にも、ミケーレ・デ・ルッキが美術館の空間デザインによく関わっていることを知った。まず20世紀初頭の銀行と4つのパラッツォを連結した巨大な美術館、ミラノのガッレリア・デイタリアは、企画展「メディチ家からロスチャイルド家まで──パトロン、コレクター、フィランソロフィスト」を開催し、主に銀行家コレクションの数々を紹介していたが、常設展のエリアにおいてカーテンを効果的に用いるなど、ルッキによるリノベーションの空間だった。またトリノの地下空間を活用したガッレリア・デイタリアも、ルッキのリノベーションである。こちらはJR展を開催しており、隣接する広場で難民の子どもたちの巨大写真を広げ、空から撮影した作品を紹介していた。大勢の人の協力で実現される水平のモニュメントは、シンプルだけど強い作品である。

ミラノのガッレリア・デイタリア ルッキによる空間

トリノのガッレリア・デイタリアのエントランス

From the Medici to the Rothschilds. Patrons, collectors, philanthropists

会期:2022年11月18日(水)~2023年3月26日(日)

会場:Gallerie d'Italia in Milan (Piazza della Scala, 6 20121 Milano)

JR. Déplacé∙e∙s

会期:2023年2月9日(木)~6月16日(金)

会場:Gallerie d'Italia in Turin (Piazza della Scala, 6 20121 Milano)

2023/03/12(日)(五十嵐太郎)

せんだいデザインリーグと卒計イベント

[宮城県]

筆者が学部生だった頃、卒業設計の最優秀というのは、ただ結果のみが発表されるもので、それを決めた経緯や議論、あるいは講評などは一切示されなかった。しかし、90年代からDiploma× KYOTOやFukuoka デザインリーグなどの自主イベントが登場したり、在野で活躍する建築家が大学の教員に就くことが増えたことによって、卒計を講評する文化が浸透している。そして21世紀に入り、卒業設計日本一決定戦を銘打ったせんだいデザインリーグ(SDL)が始動し、各地でも類似のイベントが次々に誕生した。背景としては、一級建築士の受験資格のための学校が、大型のスポンサーとして参加するようになったことが挙げられるだろう。また伊東豊雄が設計したせんだいメディアテーク(smt)というシンボリックな建築を会場としたことも、わかりやすく、効果的だった。もっとも、今年は改修の時期にぶつかったため、仙台の繁華街にある百貨店、仙台フォーラスの7・8階を初めて展示会場として使い、ファイナルの審査のみsmtの1階を用いている。居抜きの店舗でも展示されたり、同じフロアのすぐ近くには、「もふあつめ展」(猫写真展)、ポケモンカード店、ダンススタジオなどが混在する、シュールな風景が目撃され、空きスペースが目立つ百貨店の活用事例として興味深いものになった。

せんだいデザインリーグ 作品展示 会場風景

せんだいデザインリーグ 作品展示 会場風景

せんだいデザインリーグ 作品展示 会場風景

ただし、今年も続くコロナ禍対応でもあるが、ポートフォリオ審査で出品数をあらかじめ100作品に絞るシステムゆえに、アベレージの質はあがるが、優等生的なものが増え、なんじゃこれ? という風変わりな凸凹の作品は減った。もともとSDLはアンデパンダン的な祝祭性が重要だったと思うが、この部分の魅力は大きく削がれている。また条件付きとはいえ、せっかく3年ぶりにファイナルの審査会場を公開したものの、100選に入った学生、関係者、スポンサーのみといった入場制限をかけたために空席が目立ったのは、もったいない。今回はファイナルに選ばれた作品をsmtに移動する時間を考慮し、初の審査員完全2日拘束となったが、初日のセミファイナルにえらく長い時間をかけ(通常は当日の午前のみ)、その後の飲み会でもすでに熱い討議が展開したせいか(通常は全審査が終わってから飲む)、かえって本番は最初の投票で趨勢が判明し、その後も大きな番狂わせや下剋上はなく、わりとすんなりと決まった。ただし、SDLでは価値観の対決となる審査員同士のバトルも(例えば、過去の山本理顕vs古谷誠章、石山修武vs青木淳など)、歴史に残るハイライトになっているが、今年の10選はツートップの構図にならず、熱い議論が生まれにくく、セミファイナルの方が、意見の衝突が多かった。

近年、SDLは輸送費が高額になる問題が指定されている。最初は学生によるそれぞれ自己搬入であり、本人の交通費ですんでいたが、イベントの規模が大きくなると、会場で混乱をきたしだし、輸送業者を入れざるをえなくなり、高くなったのが実情である。その後、模型破損の事件が起き、賠償金を払えというトラブルが生じたことを受け、保険料も上乗せすることになった。ただ、今年は100作品のみの展示だったので、筆者は昔のように自己搬入に戻せばよいのでは、と意見した(SDLのピーク時は500~600作品に到達)。ちなみに、これまで審査員として参加したDiploma× KYOTOやFukuoka デザインリーグなどは、150程度の作品数なので、そこまでシステム化せず、1日で全作品を見るのにちょうどいいスケール感である。イベントはあまり大きくならない方が、懇親会も可能であり、審査員と学生との意見交換も密接になる。

筆者は数年前からSDLのファイナルの審査員を担当しなくなったが、今年の10選で印象に残ったのは以下の通り。空間認識のフレームを独自に発見して設計手法に展開した平松那奈子の《元町オリフィス ─分裂派の都市を解く・つくる─》(審査に参加した今年のDiploma× KYOTOのDAY2でも、高い評価を獲得し、2位となった作品)と、戦火にあるウクライナを題材としてフォレンジック・アーキテクチャー的な手法を導入した村井琴音の《Leaving traces of their reverb》である。

ところで、本人に教えてもらい、気づいたのは、昔、筆者が依頼された全国設計行脚のプロジェクトを企画していたのが、当時学部生であり、今回審査員をつとめたサリー楓さんだった。ただ既存の企画にのるのではなく、学生がお金を出し合い、講評者を選び、各地をまわり、東京で展覧会を開催するというものだった。あとにも先にも、こういう独自企画を知らない。いまは与えられた器が多いけど、現状に不満がある場合、学生が自ら企画して、講評の場を創造したっていいと思う。

せんだいデザインリーグ卒業設計日本一決定戦2023 作品展示

会期:2023年3月5日(日)~3月12日(日)

会場:仙台フォーラス 7F・8F(宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15)

せんだいデザインリーグ卒業設計日本一決定戦2023 ファイナル(公開審査)

会期:2023年3月5日(日)

会場:せんだいメディアテーク 1Fオープンスクエア(宮城県仙台市青葉区春日町2-1)

2023/03/04(土)、03/05(日)(五十嵐太郎)

「ゲリラ・ガールズ展『F』ワードの再解釈:フェミニズム!」、女性建築家

[東京都]

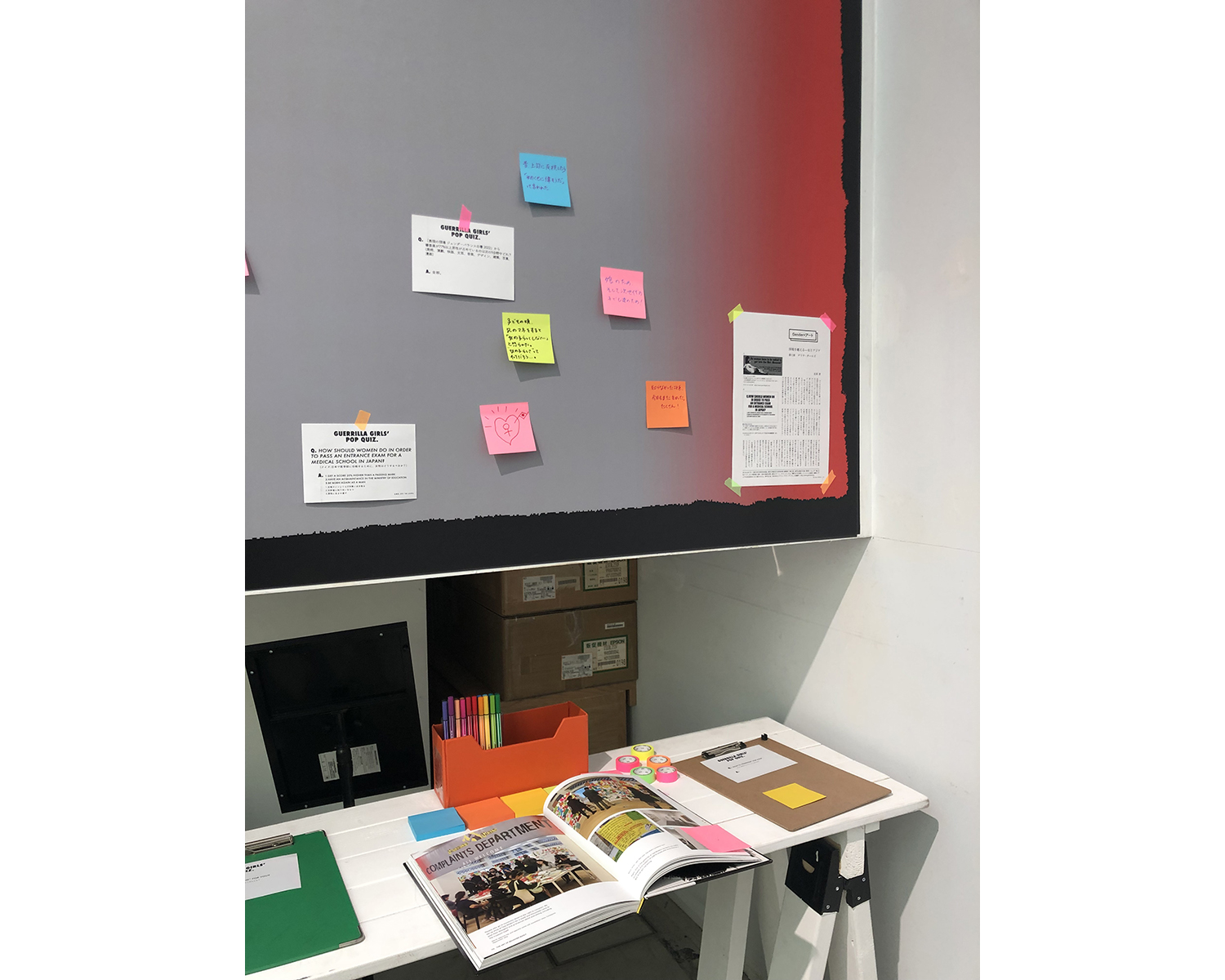

3月8日の国際女性デーにあわせて、ゲリラ・ガールズ展が開催されると聞いて、渋谷に出かけた。サブタイトルは、「『F』ワードの再解釈:フェミニズム!」である。30年ほど前に筆者が院生として参加したイメージ&ジェンダー研究会の発表を聞いて、初めて知ったアクテヴィスト的な現代美術フェミニズムの活動である。ゲリラ・ガールズは1985年に結成され、ゴリラのマスクをして活動し、女性はヌードの素材として裸にならないと、美術館で展示されないのか(男性作家ばかりで、女性作家の作品がほとんどない)、と抗議したことはよく知られているだろう。小規模ながら、なんとパルコの一階で展示される日がやってきたことに驚かされた。ゆっくりとだが、時代は変わる。

ちょうど建築学会のウェブ批評誌「建築討論」では、「Mind the Gap──なぜ女性建築家は少ないのか」の特集が話題になった。もちろん、過去にもこうした企画がまったくなかったわけではないが、具体的なデータを示した特集が、ようやく登場した、という感じもある。特に注目を集めたのは、長谷川逸子へのインタビューだった。彼女は女性建築家の草分け的な存在だが、東工大の篠原研に入って、いきなりゼミで「女性は建築家としてやっていけるか」が議論されるような洗礼を浴びたり、コンペで公共建築の仕事をするようになって、「建築家の男性の嫉妬深さにいじめられていました」という発言など、多くの苦労があったことが赤裸々に語られている。

イタリア文化会館では、1階のエントランスの空間を用いて、「ガエ・アウレンティ 日本そして世界へ向けた、そのまなざし」展が開催されていた。会場となった建築本体を設計したイタリアの女性建築家の展示である。デザインの特徴は、ポストモダンに分類され、はっきりとした色を使うが、そのために赤が強いイタリア文化会館は、皇居の近郊ということで景観論争が起きた。彼女はオルセー美術館、バルセロナのカタルーニャ美術館、サンフランシスコ・アジア美術館など、リノベーションの名手として有名だが、家具や展示構成からカドルナ駅(ミラノ)の広場などの都市デザインまで、幅広く作品を紹介していた。なお、建築以外のプロダクトやインテリアの仕事が少なくないのは、アウレンティが女性だからではなく、イタリアの男性建築家も同じ状況である。展示でもアウレンティが「女性」ということは、それほど強調していない。ちなみに、来場者に小さなカタログが配布されるのはありがたい。

ゲリラ・ガールズ展

ゲリラ・ガールズ展 展示風景

ゲリラ・ガールズ展 展示風景

ガエ・アウレンティ展 展示風景

アウレンティ設計のイタリア文化会館

アウレンティのプロダクト

カドルナ駅前広場

ゲリラ・ガールズ展 「F」ワードの再解釈:フェミニズム!

会期:2023年3月3日〜3月12日(日)

会場:渋谷PARCO 1階(東京都渋谷区宇田川町15-1)

ガエ・アウレンティ 日本そして世界へ向けた、そのまなざし

会期:2022年12月11日(日)~2023年3月12日(日)

会場:イタリア文化会館 東京(東京都千代田区九段南2-1-30)

2023/03/03(金)(五十嵐太郎)

近江八幡の建築

[滋賀県]

最寄りの駅からタクシーで10分ほどの《ラコリーナ近江八幡》を訪れた。もちろん、藤森照信の建築が存在しているからだが、その後、土塔や銅屋根の本社など、エリア内にだいぶ藤森建築が増えており、1月にはバームファクトリーがグランドオープンしたばかりで、今後もさらに拡張するらしい。新しい施設は、バウムクーヘンを生産する工場を見学し、そこで食べたり、購入できたりする場であり、長蛇の列が生まれていた。この賑わいを見ると、大成功のプロジェクトであり、リング状の回廊、棚田、ワイルドなランドスケープ、フードコート、ギフトショップなども備え、まさにジブリ的な建築群による食のテーマパーク状態に成長していた。それにしても、藤森建築は、一般人に刺さる表層の素材感は徹底的だが、逆に「空間」はない。また不思議な造形だが、大胆な構造など、テクトニックで勝負するタイプでもない。建築家による建築家のためのデザインとは違う。ある意味で潔い態度かもしれないが、そのことによって圧倒的な人気を獲得していることは興味深い。

《ラコリーナ近江八幡》

《ラコリーナ近江八幡》

近江八幡はおそらく学生のとき以来であり、かなり久しぶりの再訪だった。商家などの古い街並みがよく残るなか、ウィリアム・メレル・ヴォーリズが定住したことから、郵便局、教会や学校の関連施設、住宅、病院など、彼の手がけた近代建築群が数多く点在しており、魅力的な風景を形成していることに改めて感心する。確実に街の個性的なイメージをつくりだしており、建築家冥利につきる仕事だろう。なお、《ヴォーリズと少女の銅像》も2003年に設置された。六角塔屋をもつ《白雲館(旧八幡東学校)》(1877)も修復され、立派なランドマークだった。また出江寛による《かわらミュージアム》(1995)は、装飾や構成が凝ったポストモダン建築であり、展示の内容も充実している。特に余白だらけの二階が、贅沢な空間の使い方だった。これは現在の安普請が重視される風潮なら、批判されそうな建築だが、デザインの密度は高く、きちんと残せば、街の資産になるだろう。ヴォーリズの建築だって、決して安いものをつくったわけではなく、当時としては高価だが、長く維持することで価値を高めたものである。

ヴォーリズ設計の近江兄弟社学園《ハイド館》

ヴォーリズ設計の郵便局

ヴォーリズと少女の銅像

《白雲館(旧八幡東学校)》

《かわらミュージアム》

2023/02/25(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)