artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

パワーハウス博物館と現代建築群

[オーストラリア、シドニー]

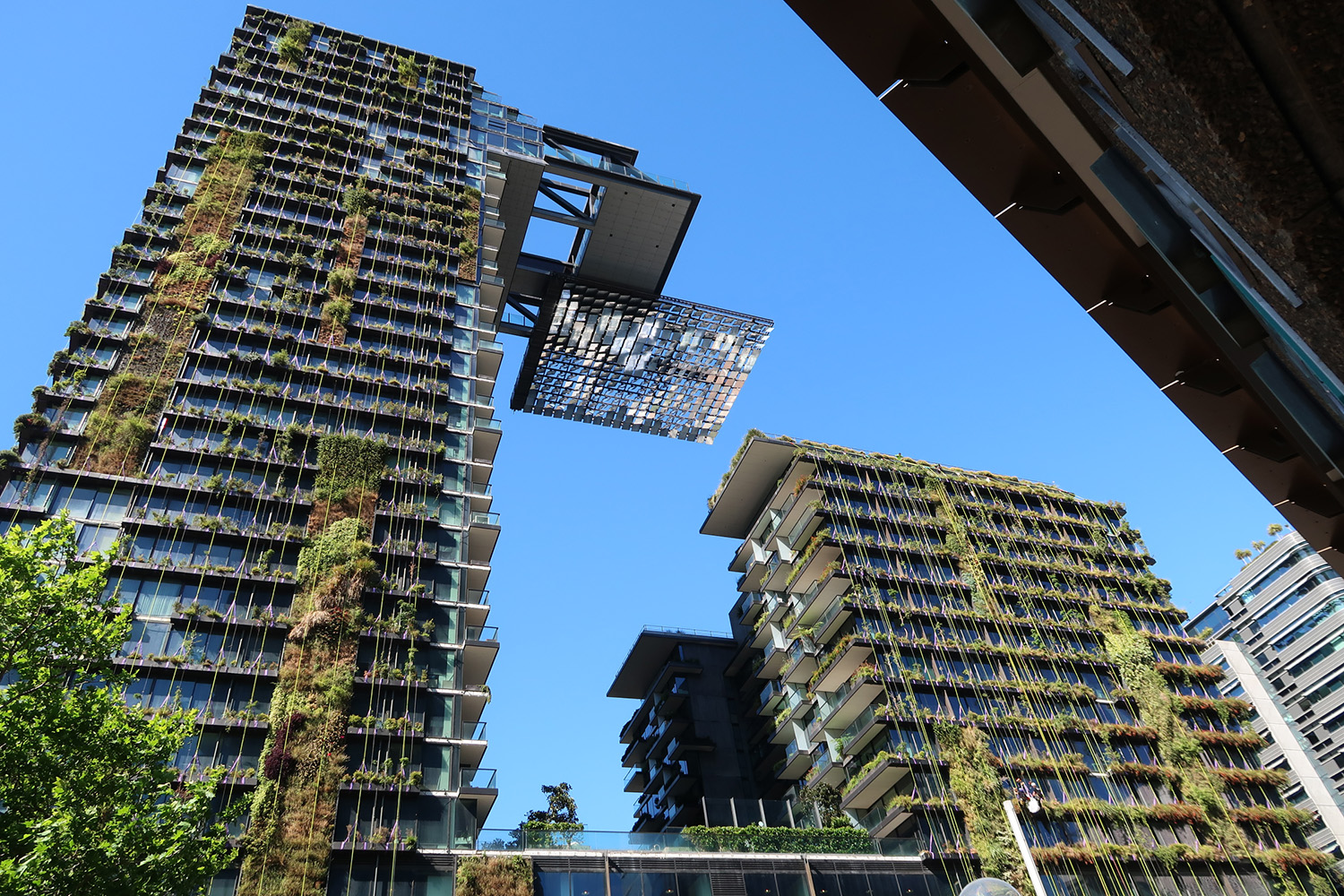

シドニー中央駅の周辺からダーリングハーバーのエリアまでを散策した。ジャン・ヌーヴェルによる《ワン・セントラル・パーク》(2014)は、周りが中低層の街並みのなかで、印象的なデザインをもつ高層の建築なので、遠くからも目立つランドマークである。最大の特徴は、壁面の緑化と、大きな鏡面板を水平に張り出すことによって光を反射させ、低層の商業エリアの吹き抜けに差し込むことだ。なお、レベル4のフロアには、シドニー日本文化センター(国際交流基金)が入り、ギャラリーでは佐々木愛の個展「渡りの道しるべ」を開催していた。彼女の絵画群のほか、特徴とする砂糖細工のドローイングがガラス面に施されていた。

ジャン・ヌーヴェルによる《ワン・セントラル・パーク》(2014)

ジャン・ヌーヴェルによる《ワン・セントラル・パーク》(2014)

佐々木愛個展「渡りの道しるべ」

佐々木愛個展「渡りの道しるべ」

この建物の向かいはシドニー工科大学(UTS)のキャンパスであり、近くに興味深い建築が集中する。UTSビジネススクールの《ドクター・チャウ・チャック・ウィング棟》(2014)は、オーストラリアに存在するフランク・ゲーリーの唯一の作品だ。3Dプリンターの造形がそのまま巨大化したように層が重ねられたぐにゃぐにゃの外壁は、強烈なインパクトを与える。内部の階段も、まるで銀色のオブジェだった。もっとも、そこにいた学生は普通に使いこなしている。近年、日本の大学でも学生集めを意識し、デザインに力を入れた施設が増えているが、ここまで大胆な建築はない。

フランク・ゲーリーによる《ドクター・チャウ・チャック・ウィング棟》(2014)

フランク・ゲーリーによる《ドクター・チャウ・チャック・ウィング棟》(2014)

そのすぐ先にあるのが、発電所を転用した《パワーハウス博物館》(1988)であり、とにかくデカい。ゆったりとした、さまざまな可能性に満ちた空間だが、さらに拡張を予定しているようだ。1879年のシドニー万博に由来するコレクションを所蔵し、古今東西の工芸やデザインのほか、機関車、飛行機、宇宙探査などの乗り物もそのまま館内に展示している。また蒸気革命、科学の原理、未来のファッション、気候変動などのトピックも、常設展示の重要なテーマだった。そして企画展としては、シドニー・ワールド・プライド2023を記念する「ABSOLUTELY QUEER」展、ユキ・キハラの「PARADISE CAMP」展、さまざまな分野におけるドローイングの力を提示する「A LINE A WEB A WORLD」展を開催していた。

コレクション展より、乗り物展示のエリア(パワーハウス博物館)

コレクション展より、乗り物展示のエリア(パワーハウス博物館)

コレクション展より、工芸デザインに関するセクション(パワーハウス博物館)

コレクション展より、工芸デザインに関するセクション(パワーハウス博物館)

コレクション展より、蒸気機関に関するセクション(パワーハウス博物館)

コレクション展より、蒸気機関に関するセクション(パワーハウス博物館)

ユキ・キハラ「PARADISE CAMP」展(パワーハウス博物館)

ユキ・キハラ「PARADISE CAMP」展(パワーハウス博物館)

ここからダーリング・スクエアに足を運ぶと、以前、展覧会で模型を見たことがある円形プランの建築が視界に入る。隈研吾による《ダーリング・エクスチェンジ図書館》(2019)で、飲食店との複合施設だった。割り箸をぐるぐる巻きにしたように、木材を貼り付け、その一部が手前の公園にまで伸びていく外観は、確かにフォトジェニックだが、図書館の内部空間に特筆すべき点はなく、本当に木材を外皮の装飾として使うことに振り切っている。

隈研吾による《ダーリング・エクスチェンジ図書館》(2019)

隈研吾による《ダーリング・エクスチェンジ図書館》(2019)

パワーハウス博物館:https://powerhouse.com.au/

2023/10/06(金)(五十嵐太郎)

シドニー・オペラハウス50周年

[オーストラリア、シドニー]

《シドニー・オペラハウス》(1973)を見学するために、海を囲むサーキュラー・キーを再訪する。海側から振り返ると、街並みの輪郭が凸凹し、巨大な土木構築物が貫入するほか、近代以前の建築は古典主義が崩れており、欧米よりはアジアに近い雰囲気に対し、親近感を覚える印象は前と変わらない。またハーバー・ブリッジの向こうには、水辺でルナ・パークと集合住宅群が近接し、住戸バルコニーの目の前で絶叫ライドが動くという凄まじい状況である。

海から見る《シドニー・オペラハウス》(1973)

海から見る《シドニー・オペラハウス》(1973)

サーキュラー・キー

サーキュラー・キー

対岸のルナ・パーク

対岸のルナ・パーク

しかし、ここが観光客にとって必須の場所となったのは、いまやシドニーだけでなく、オーストラリアという国を代表するランドマークであり、人工的な建造物としてはもっとも若い世界遺産、すなわちヨーン・ウツソンが設計した《シドニー・オペラハウス》が建つからだ。今回は1時間のガイド・ツアーに参加し、内部のクラシックのコンサートホールと劇場を見学したが、ホワイエから眺める海の風景はやはり素晴らしい。5000円近い参加費でも、世界中の観光客が集まり、毎日いくつもツアーができる現代建築はあまりないだろう(オペラやミュージカルを鑑賞するよりは安く、しかも複数のホールが見学できる)。

《シドニー・オペラハウス》ホワイエからハーバー・ブリッジを見る

《シドニー・オペラハウス》ホワイエからハーバー・ブリッジを見る

《シドニー・オペラハウス》コンサートホール

《シドニー・オペラハウス》コンサートホール

20世紀半ばの鉄筋コンクリートの技術が可能にした新しい造形は、完成までに十数年かかり、コストが膨れすぎたために、政治的に攻撃され、途中で建築家が辞めざるを得なかったが(後に名誉回復)、やはり彼がコンペに提出した最初のスケッチに描かれた曲線的なデザインが、普遍的な価値を獲得したのだろう。近くのシドニー博物館では、2023年10月にオープン50周年を記念するオペラハウスの企画展を開催していた。大変だった設計や建設の経緯はもちろん(インテリアはオーストラリアの建築家に引き継がれ、当初案と違うものとなった)、オープン時の式典や公演の記録、これまでのポスターなどを通じた活動の紹介、上演に使われた衣装、舞台美術のほか、グッズ、ニュースの映像におけるオペラハウス、アート作品化された造形などによって、半世紀の歴史を紹介している。

オープン時の式典の際の資料や航空会社の制服、舞台衣装など(シドニー博物館)

オープン時の式典の際の資料や航空会社の制服、舞台衣装など(シドニー博物館)

オペラハウス関連のグッズの部屋(シドニー博物館)

オペラハウス関連のグッズの部屋(シドニー博物館)

資金難を解消するために宝くじが行なわれたり、現地の家庭にも何気なく置かれているであろう膨大な種類のグッズを見ると、パフォーミングアーツの鑑賞に出かけなくても、国民に浸透した建築であることが伺えるだろう。またさまざまな視点からのドキュメント映像も興味深い内容であり、1時間半ほどかけて4作品ほど鑑賞した。後に和解はしたが、ウツソン自身は完成したオペラハウスを見ていないという(亡くなったのは2008年)。改修などの監修は、建築家になった彼の息子が引き継いでいる。

レゴによるオペラハウスの模型(シドニー博物館)

レゴによるオペラハウスの模型(シドニー博物館)

シドニー・オペラハウス:https://opera.org.au/welcome/ja/

「The People’s House: Sydney Opera House at 50」展(シドニー博物館):https://mhnsw.au/whats-on/exhibitions/the-peoples-house-sydney-opera-house-at-50/

2023/10/05(木)(五十嵐太郎)

ニュー・サウス・ウエルズ州立美術館

[オーストラリア、シドニー]

中国行きの予定が延期となり、確保していた日程を使い、シドニーを訪れた。15年ほど前、国際交流基金基金の企画展「Rapt!」(2006)のためメルボルンに向かう途中、トランジットで2時間くらい駆け足で回っただけの都市なので、一度はじっくりと滞在したいと考えていたからである。シドニーは、ハイドパークからロイヤル植物園まで、都心に緑地が連続的に展開されているが、その中間のあたりに 《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》が建つ。

《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》本館

《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》本館

本館は古典主義の外観をもち、ミケランジェロやレンブラントなど、外壁に偉大な芸術家や建築家の名前が刻まれる。いかにも美術館という王道のファサードだが、1911年に完成した後、1972年に北側のギャラリー、1987年にさらなる増築が行なわれており、内部に入ると、現代建築の空間が続く。常設のエリアでは、過去の絵画と現代のインスタレーションを同居させている。また奥のアジア美術のセクションには、日本の茶室が組み込まれていた。ほかにイラン人の写真家、ホダ・アフシャールの企画展や、ゲストによるコレクションの再構成が行なわれていた。

《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》本館の常設展示室

《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》本館の常設展示室

常設展示室、アジア美術のセクション。ジティシュ・カラットによるガンジーの言葉を題材とした《Public Notice 2》(2007)

常設展示室、アジア美術のセクション。ジティシュ・カラットによるガンジーの言葉を題材とした《Public Notice 2》(2007)

ホダー・アフシャールの企画展「A Curve is a Broken Line」

ホダー・アフシャールの企画展「A Curve is a Broken Line」

本館と隣接して、昨年末にオープンしたのが、SANAAが設計した新館である。彼らは1990年代にもシドニーの現代美術館の新館を依頼されていたが、こちらは実現しなかった。しかし別のデザインになったものの、この《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》新館は、文化開発を目指したシドニー・モダン・プロジェクトの一環として完成した。本館と比べると、作品は現代アートに特化し、SANAAが得意とする開放的なガラスの空間が多い。傾斜地のランドスケープと呼応しながら、さまざまな向きに振られた箱型のボリュームが、立体的に連鎖しつつ、配置されている。また異なる高さのレベルで、屋外のテラスや中庭に出ることができ、海や街並みの眺めも楽しめる。端的に言って、気持ちが良い空間の体験だった。なお、地下のオイルタンクのギャラリーは閉鎖中だっため、見学することができなかった。ちなみに、本館・新館ともに入場無料であり、誰もが自由に出入りできる。こうした意味では、SANAAが目指す公園のような建築に近い性格をもつ。その特徴を空間として巧みに引き出したのが、まさに新館のデザインである。

SANAA設計の《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》新館

SANAA設計の《ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館》新館

キムスージャ《Archive of mind》(2017)

キムスージャ《Archive of mind》(2017)

ニュー・サウス・ウェルズ州立美術館:https://www.artgallery.nsw.gov.au/

2023/10/04(水)(五十嵐太郎)

石巻の震災遺構

[宮城県]

1年半ぶりに石巻を回り、昨年オープンした《石巻市震災遺構》門脇小学校を訪れた。背後が崖になっており、手前の校庭はおそらくその領域と広さがわかりにくくなったため、道路側に門柱を復元している。門脇小学校は津波に襲われただけでなく、火災も発生し、焼けただれた跡が痛々しい建築だった。それゆえ、一時は解体の声が上がっていたが、震災遺構として保存することになり、維持管理のコストを抑えるために、両ウィングの部分をカットし、全体のボリュームを減らしている。プロポーションはおかしくなるが、こうした手法は近代建築の保存でもたまに行なわれており、前例がないわけではない。

学校、チューブ、屋内運動場(門脇小学校)

学校、チューブ、屋内運動場(門脇小学校)

さて、ここでは被災した建築を部屋の外から覗く観察棟をつくる一方、被害が少なかった特別教室棟と屋内運動場は展示空間として再生されている。また校舎の右脇に海とかつての住宅地(現在は津波復興祈念公園)を望む、チューブ状の空間が張り出す。1階は津波被害によりモノが散乱し、天井が壊れているが、2階と3階はむしろ火で焼かれた現場のために、黒焦げになった机や椅子の位置はそのままだった。改めて考えると、火災が起きた建築をそのまま保存する事例は珍しい(なお、在校していた児童に死者はいなかった)。また屋内運動場に仮設住宅の実物を設置しているが、意外にこうした展示はこれまでの伝承館になかった。特別教室棟の展示も、ポエム的なパートを除くと、とても充実した内容である。

津波が直撃した1階(門脇小学校)

津波が直撃した1階(門脇小学校)

焼けた3階(門脇小学校)

焼けた3階(門脇小学校)

仮設住宅の展示(門脇小学校)

仮設住宅の展示(門脇小学校)

みやぎ東日本大震災津波伝承館がある石巻南浜津波復興祈念公園は、一部、破壊された建築の基礎を残したり、住宅街のときの道路割を踏まえたランドスケープを展開している。ただ、座るベンチはわずかで、子供が遊ぶ雰囲気もあまりない。メモリアルの場所とはいえ、せっかくの広大な空間がもったいないように思われた。「がんばろう石巻」の看板を置く市民活動のエリアのみ、異空間として飲食などの居場所が存在する。

今回は、被災状況の展示があるかを確認すべく、再開した《石ノ森萬画館》にも立ち寄った。展示エリアにはまったくないため、もうないのかと思ったら、最上階のカフェの横にわずかながら当時の状況を説明する写真が貼られていた。津波到達点を示すマークを見ると、1階の物販エリアの柱の上の方まで届いている。ゆえに、上階の展示や貴重な資料は被害を受けなかったが、機器が損傷し、しばらく空調管理ができなかったため、資料はすべて石森プロダクションに返却したという。

当時の被災状況の説明写真(石ノ森萬画館)

当時の被災状況の説明写真(石ノ森萬画館)

1階ショップのガラスに津波遡上高が示されている(石ノ森萬画館)

1階ショップのガラスに津波遡上高が示されている(石ノ森萬画館)

また隣にある《旧石巻ハリストス正教会教会堂》を再訪した。これも311で被災した明治時代の木造の教会だが、流されず、修復を終えている。そもそも別の場所に建っていた教会だが、1978年の宮城県沖地震で被災し、現在の場所に移築・復元されたものだった。すなわち、震災と津波によって、2回も被害を受けた建築である。

説明パネル(旧石巻ハリストス正教会教会堂)

説明パネル(旧石巻ハリストス正教会教会堂)

石巻市震災遺構:https://www.ishinomakiikou.net/

石巻南浜津波復興祈念公園:https://ishinomakiminamihama-park.jp/about/

石ノ森萬画館:https://www.mangattan.jp/manga/

旧石巻ハリストス正教会教会堂:https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20102500/1482/1482.html

2023/09/29(金)(五十嵐太郎)

ほそくて、ふくらんだ柱の群れ ─空間、絵画、テキスタイルを再結合する

会期:2023/09/19~2023/09/29

オカムラ ガーデンコートショールーム[東京都]

昨年までオカムラ・デザインスペースRで展示を企画していた建築史家の川向正人の役割を、今年から筆者が担当することになり、会場も原っぱをイメージした「OPEN FIELD」という名前に刷新した。そして建築家の中村竜治、テキスタイル・デザイナーの安東陽子、アーティストの花房紗也香の3名に声がけし、異なる分野のコラボレーションによって新しい空間をつくることを依頼した。

「ほそくて、ふくらんだ柱の群れ」展示風景

「ほそくて、ふくらんだ柱の群れ」展示風景

花房は画家なので、当初は壁やカーテンが入る、ピクチャレスクなインテリア・ランドスケープが出現することを想定していたが、中村は三者を密接に結びつける柱の形式を提案し、予想を超えるチャレンジングな企画となった。すなわち、天井と柱身をつないで構造を安定させるテキスタイル製の柱頭と、自律性が強い絵画の平面性を解体するように柱身に巻き付いた絵は、それぞれ安東と花房にとって、初めて試みる表現である。通常、建築にとってテキスタイルは装飾的な役割を果たすが、ここでは摩擦力によって柱が倒れないように作用し、構造の要となる柱頭に変容した。

テキスタイル製の柱頭

テキスタイル製の柱頭

また花房は、個人的な出産体験を踏まえ、半透明な筒状の絵画を構想した。今回は2枚の絵を描き、それぞれを5分割して筒にプリントしている。ゆえに、具象的なイメージではなく、抽象的な作品にしたという。もともと花房の作品は、絵の中に複数のレイヤーを重ねた室内が描かれることが多いが、今回は彼女の絵が断片化しながら室内に散りばめられ、柱の森をさまよううちにイメージが統合されるような鑑賞体験がもたらされた。

トークの準備中

トークの準備中

ところで、中村によるエンタシスのある多柱の空間は、ギリシアや法隆寺など、古代の建築にも認められる。高さに対する柱間のプロポーションだけでいえばエジプトの神殿に近いが(神殿の柱は異様に太い)、一方で細い柱の整然としたグリッドの配置は、近代のユニバーサル・スペースとも似ていよう。だが、モダニズムに柱頭やエンタシスは存在しない。絵画が統合された建築は、前近代的でもある。そして手づくりのかわいらしい(おいしそうでもある)テキスタイルの柱頭は、職人が制作したロマネスクの柱頭を思い出させる。かくして「ほそくて、ふくらんだ柱の群れ」は、これまでになかった現代的なデザインと、クラシックな感覚を併せもつインスタレーションとなった。

中村による什器と、安東・花房の作品集

中村による什器と、安東・花房の作品集

手前はオカムラの社内コンペで選ばれた麻生菜摘による什器。柱を切断し、積み木のように組み立てる

手前はオカムラの社内コンペで選ばれた麻生菜摘による什器。柱を切断し、積み木のように組み立てる

廊下からの風景

廊下からの風景

ほそくて、ふくらんだ柱の群れ ─空間、絵画、テキスタイルを再結合する:https://www.okamura.co.jp/corporate/special_site/event/openfield23/

2023/09/19(火)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)