artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

開場25周年記念公演『アイーダ』

会期:2023/04/05~2023/04/21

新国立劇場[東京都]

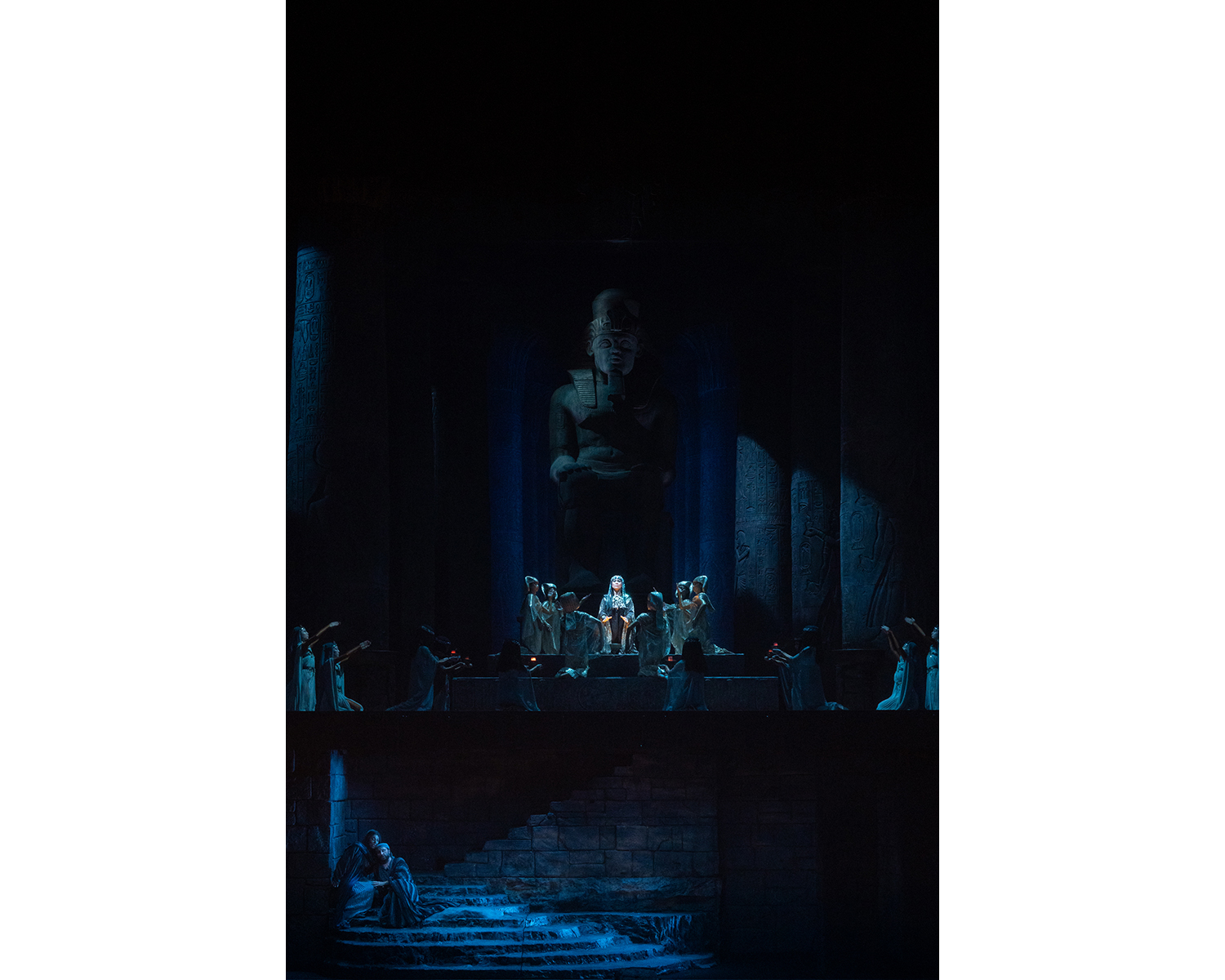

オペラの劇場の空間的な特徴は、天井が高いことである。これは日本の伝統的な歌舞伎や能の水平的な舞台と比べると、明らかに垂直方向が強い。身長は西洋人の方が少し高いだろうが、それ以上に空間のプロポーションは違っており、演出するうえでも、この高さをいかに使うかは重要なポイントである。新国立劇場の25周年記念の公演『アイーダ』は、まさにこうしたハードを生かしたスペクタクルな内容だった。例えば、天井に届かんばかりの巨大なエジプト列柱群、第4幕の地下牢を表現する上昇する舞台機構などである。 セットの列柱は、実際に筆者がエジプトで体験した空間とかなりスケール感が近い。柱は異常に太く、梁は短いため柱間が狭いのが、エジプト建築の特徴である。新国立劇場のオペラパレスは、舞台からスノコまでの高さが30.5mだから、20mより少し高いエジプトの柱だと、セットでもその上部に梁が入るので、だいたい同じか、少し大きいくらい。ちなみに、リドリー・スコットの映画『エクソダス 神と王』(2014)は、古代エジプトの物語だが、CGの建築群がデカすぎて、オーバー・スケールを強調し過ぎていた。

第2幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

もともと開場記念公演のひとつとして、1998年1月にフランコ・ゼッフィレッリの演出による『アイーダ』が上演され、その後も定期的に再演される人気のメニューとなっていたが、今回もチケットは完売である。とりわけ、コロナ禍が続いていただけに、生の人間が大勢集まる舞台はより魅力的に感じられた。なにしろ出演者が総勢300人を超える規模である。しかも華やかな衣装は、建築の装飾のようにも見え、第2幕のパレードでは舞台を人で埋めつくし、本物の馬も登場した。かつてパリのオペラ座を設計したシャルル・ガルニエは、着飾った女性が集まることで、ネオ・バロック建築の豪華な装飾になると述べていたが、まさにそうした効果をもたらしている(衣装もゼッフィレッリが担当)。一方で第3幕は静かな夜のシーンであり、柱の本数を減らし、第4幕ではかすかな照明が列柱に陰影を与え、なまめかしい雰囲気をつくりだしていた。

今年の2月、東京文化会館で鑑賞した『トゥーランドット』は、チーム・ラボによる光の演出や幾何学的な空間を導入し、現代的なメディア・アートに振り切ったのに対し、ゼッフィレッリの「アイーダ」はクラシックな舞台美術だが、それを徹底させたところに凄みがある。これぞオペラ、いやオペラという形式でしか味わえない贅沢さを堪能できる伝説の舞台が、コロナ禍の制限がほとんどなくなったタイミングで上演されたのは喜ばしい。

第3幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

第4幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

公式サイト:https://www.nntt.jac.go.jp/opera/18aida/

2023/04/08(土)(五十嵐太郎)

王大閎の自邸と台北市立美術館

[台湾、台北]

台北市立美術館の南側の公園に再現され、2018年から公開された王大閎の自邸(1953)を見学した。彼は欧米で建築を学び、《国父紀念館》(1972)を設計した、台湾におけるモダニズムの父というべき建築家である。彼のドローイングも、台湾の建築アーカイブ事業において重視されていた。王が台湾に戻って初の作品となった自邸は、いわゆる豪邸ではなく、決して大きくはない。モダニズムをベースに、レンガの壁によるシンプルな空間構成によってコンパクトにまとめている。が、そこに赤色、円窓、庭を加えることによって、東洋のアイデンティを表現する。屋根が激しく沿った国父紀念館はクセが強い造形だが、こんな素直な建築もできることに感心した。また向かいの《DHカフェ》でも王の図面や関連書籍を展示しており、居心地がいい開放的な現代建築である。

王大閎の自邸(原貌重建)

王大閎の自邸(原貌重建)

王大閎の自邸(原貌重建)

王大閎の自邸(原貌重建)

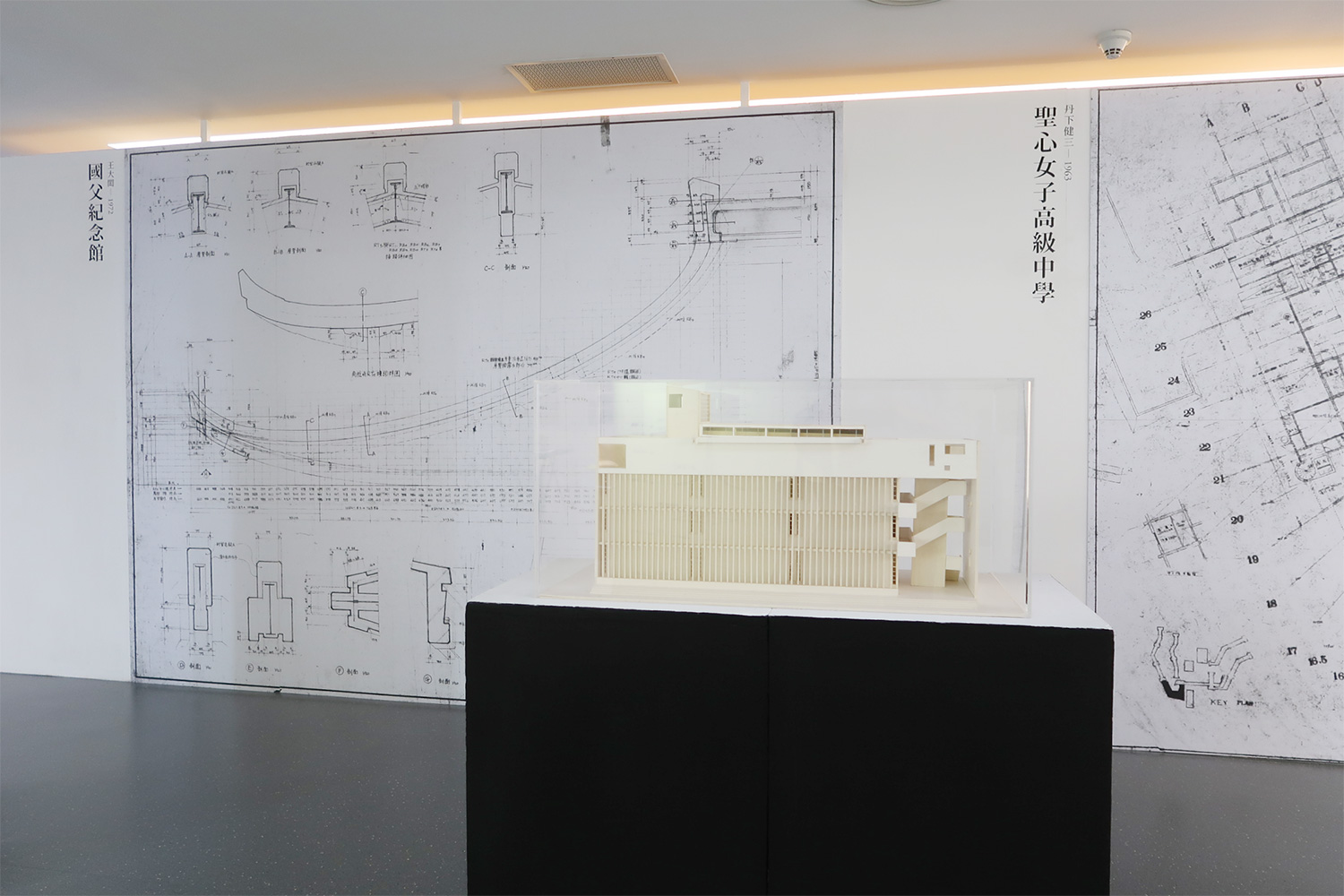

国父紀念館の図面(新北市立図書館総館で開催されていた「台湾戦後経典手絵施工図建築展」[2023]より)

国父紀念館の図面(新北市立図書館総館で開催されていた「台湾戦後経典手絵施工図建築展」[2023]より)

DHカフェ(王大閎書軒)

DHカフェ(王大閎書軒)

美術館では、いくつかの企画展が開催されていた。マグナムフォトの写真家の仕事を回顧する「ルネ・ブッリ」展は、チェ・ゲバラ、中国、TV、コラージュなどの切り口で紹介している。一応、ル・コルビュジエやルイス・バラガンの建築、オスカー・ニーマイヤーによるブラジリアの写真も含まれていたが、個人的にはきちんと建築のトピックを立ててほしかった。いわゆる建築写真とは違い、彼は人間が入った生き生きとした写真を撮影しているからである。なお、今回の展示によって、彼が自らスケッチも描く絵心をもっていたことを初めて知った。

ルネ・ブッリ展

ルネ・ブッリ展

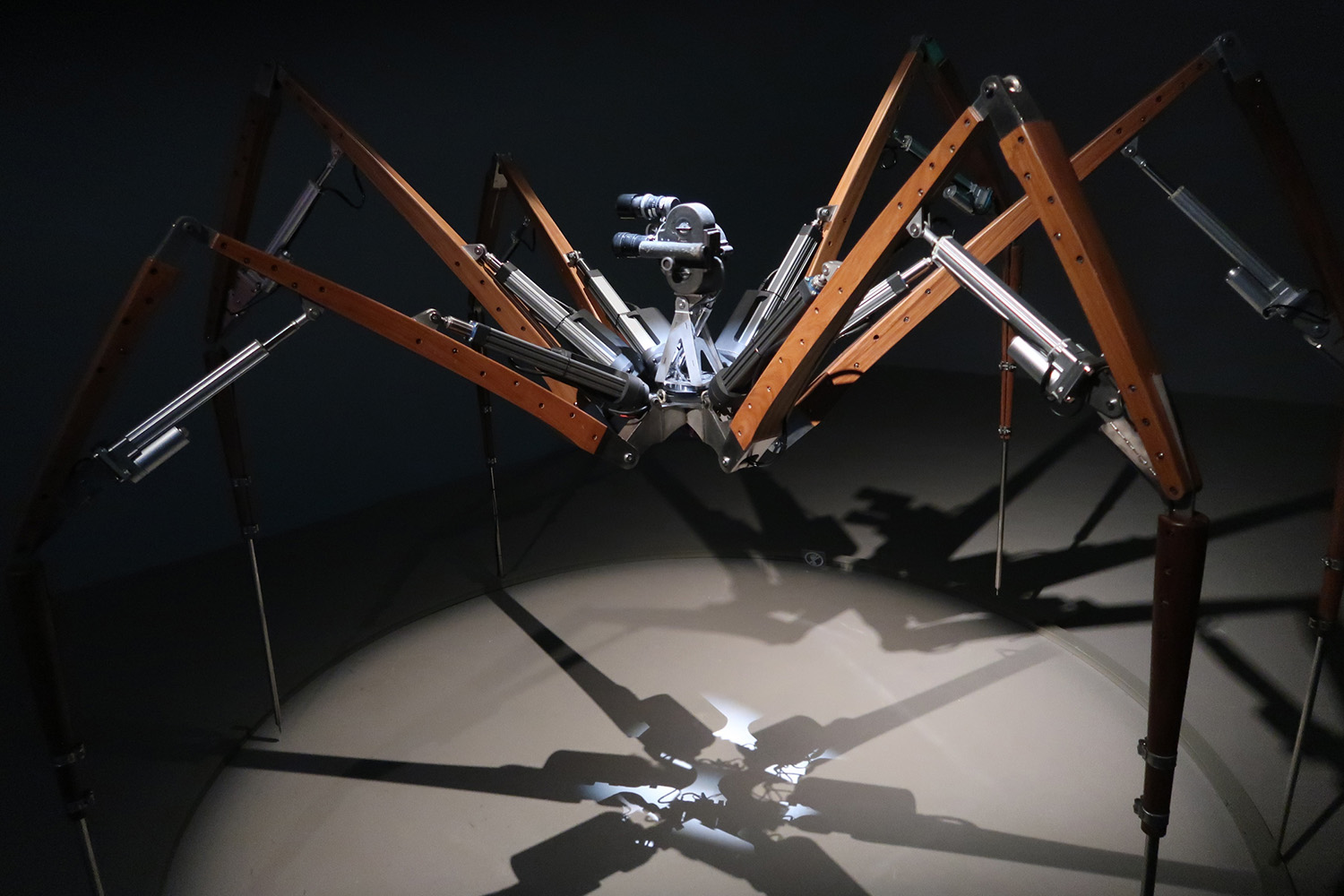

「スーパーナチュラル」展は、遺伝子操作、AI、技術革新、アーティスト4.0の時代におけるポストヒューマンの身体やハイパーリアルな表現をテーマにしたものだった。もっとも、いまだにパトリシア・ピッチニーニの精巧な作品が一番目立つのは、2023年としてはアップデート感が足りないかもしれない。

ほかに「ヘテロジニアス」のインスタレーション、1階は高重黎の音響映像メディア史と身体を扱う個展、ダヴィッド・クレルボによる見る人を不安にさせる静止画風の巨大な映像作品、地下はBODO展や「Telling a Story with You」展など、もりだくさんである。これらを全部見ても、入場料が30元(約130円)は安い。

パトリシア・ピッチニーニの作品(スーパーナチュナル展より)

パトリシア・ピッチニーニの作品(スーパーナチュナル展より)

高重黎個展

高重黎個展

勒內.布里:視覺爆炸(ルネ・ブッリ展)

会期:2023年3月18日(土)〜6月18日(日)

会場:台北市立美術館(10461臺北市中山區中山北路三段181號)

未來身體:超自然雕塑(スーパーナチュラル展)

会期:2023年2月18日(土)〜6月4日(日)

会場:台北市立美術館(10461臺北市中山區中山北路三段181號)

2023/04/07(金)(五十嵐太郎)

台北と高雄 流行音楽中心の建築と展示

台湾では、ついにOMAによる《台北パフォーミングアーツセンター》がオープンしたが、ほかにも海外の建築家による現代建築が登場している。ここでは台北と高雄の流行音楽中心(ミュージックセンター)を紹介しよう。いずれもホールや音楽関連の施設、そしてポピュラー音楽の歴史に関する展示空間を備えている。

台北では、巨大ビルの開発が進行中の南港エリアに行くと、ライザー+梅本による《台北流行音楽中心》が、コンサートは開催されていなくても、日曜日の出店で大賑わいだった。これは音楽育成のための産業区の棟と音楽史をたどる文化館が広場を挟み、さらに空中ブリッジで道路を横断すると、ギザギザで多面体的な造形の派手なホールがあり、想像以上に大きい。上部が外に張りだすデザインは過剰だが、よく考えると、街中のビルも2階より上を前面にだすことで、雨に濡れない通路を提供しており、これと同じ機能をもつ。文化館は、1930年代からの流行音楽史を紹介し、ヘッドフォンをつけてまわるが、音とともに時代・背景の変化を工夫して展示していた。1970年代にフォーク、80年代になると、ロックやアイドルといった流れは、日本と似ている。もっとも、80年代における政治的な民主化がもたらした「自由」は日本と比べて、重みが違う。権利関係をまとめるのは大変そうだが、日本にはこういう通史の常設施設がない(古賀政男音楽博物館はあるけど)。文化館はエレベータで最上階にのぼってから降りるという動線だが、ルートの途中、ガラス張りの階段を使うとき、ほかの2棟を見下ろすことができ、施設の全容がわかる。

4年前に訪問したときはまだ工事中だったが、スペインの建築家、マヌエル・モンテスリンによる水辺の《高雄流行音楽中心》も完成していた(もともとコンペでは、平田晃久案が惜しくも2位だった)。巨大な建築だが、これに沿って路面電車のルートが設定されているので、アクセスはしやすい。八角形を反復するデザインは、遠くからも見え、奇抜な造形だが、近づくと、内部の構造とは関係がなく、完全なハリボテである。フランク・ゲーリーの建築は、ハリボテでもカッコいいけど、残念ながら、そのレベルには達していない。さて、その展示は、台北と同様、ポップスとロックの歴史をたどる。こちらはインタラクティブな仕掛けを多用し、スタイリッシュだが、外国人にとっては、エリアごとに音を自動再生する台北の方が親切だった。いずれにしろ、音楽の展示は難しい。ちなみに、筆者以外に来場者は誰もいなかった。

台北流行音楽中心 文化館から産業区を見る

台北流行音楽中心 1930年代から始まる展示

台北流行音楽中心 電車と音楽の展示

台北流行音楽中心 階段室からホールへのブリッジを見る

高雄流行音楽中心

高雄流行音楽中心

高雄流行音楽中心

関連記事

【台北ほか】ポストコロナ時代に輝く、見に行くべき台湾の現代建築選──オランダ人建築家による前衛作品をメインに|謝宗哲:フォーカス(2022年10月01日号)

高雄の現代建築をまわる|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2019年06月15日号)

2023/04/05(水)(五十嵐太郎)

台湾のリノベーション事情

[台湾]

台湾を訪れるたびに新しいリノベーションに出会う。台南では、《林百貨店》(1932)の再活用は有名だが、藤本壮介が8階建ての古いビルを改造し、2022年にオープンした《南埕衖事》には驚かされた。なにしろ、カフェなのに、入場券を購入する行列が生まれていた。そしてビルに入ると、フロアをスケルトン化し、迷宮のような階段が展開されている。ここが人気のフォトスポットだった。前橋の《白井屋ホテル》のリノベーションでも、ピラネージを想起させる階段はあったが、それよりもさらに複雑である。カフェの面積を削ってしまうくらい、必要以上に大きな階段のスペースだが、だからこそ思い切りの良さが新しい名所を生み出したのだろう。

《南埕衖事》

《南埕衖事》

新北市立図書館に隣接するエコロジカル・パークを散策すると、生態系のランドスケープに混ざって、橋の向こうに二つの近代建築をスケルトン化しつつ、廃墟のような点景として残されたものがあった。これは特に用途は定められておらず、内部にも入れないが、明らかに鉄骨で補強しているので、意図的に保存したようだ。今後、活用されるかもしれない。

新北市のエコロジカル・パーク

新北市のエコロジカル・パーク

台北では、台北101のすぐ近くにある四四南村を訪れた。日本統治時代にさかのぼる古い建築群をリノベーションしたエリアだが、いま見ると、こぢんまりとしてスケール感がかわいい。また店舗のセンスやインテリアも優れている。隣接するランドスケープは散りばめられた家型を表現し、既存建築に合わせていた。また宜蘭を拠点に活躍するフィールド・オフィス・アーキテクツと7人のアーティスト(映像、ダンス、彫刻など)のコラボレーション展「超出建築 beyond architecture」を開催していた台北当代芸術館を訪問したことで、同館の東側に《中山蔵芸所》が保存されていたことに気づいた。いずれも日本統治時代の建築である。

ランドスケープから四四南村を見る

ランドスケープから四四南村を見る

「超出建築」展

「超出建築」展

《中山蔵芸所》

《中山蔵芸所》

国立台湾博物館の2020年にオープンした「鉄道部パーク」は、森山松之助が設計した《交通局庁舎》や《八角楼》(トイレ)などをリノベーションした施設だった。敷地内に円錐形の防空壕もあり、台湾の鉄道史(駅、ホテル、橋、トンネルなど、建築土木の内容も多い)、建物の保存活動を紹介する展示がよく工夫されている。

鉄道部パーク

鉄道部パーク

鉄道工場跡地の《台北機廠》(1935)のリノベーションも進行中であり、おそらく、日本以上に台湾は、かつて日本が建設した近代遺産の活用に積極的である。ここは博物館が予定されているらしい。都心の空軍総司令部跡地は、C-LAB(文化やイノベーションの拠点)+公園にリノベーションされると聞いて、足を運んだが、まだ工事中のエリアが多く、施設全体の本格的な稼働はこれからだった。銃眼を備え、トーチカに転用可能な門、防空施設の遺跡などが文化財として残る。

空軍総司令部跡地

空軍総司令部跡地

2023/04/03(月)、06(木)(五十嵐太郎)

レオナルド・ダ・ヴィンチめぐり

[イタリア、ミラノ・フィレンツエ近郊]

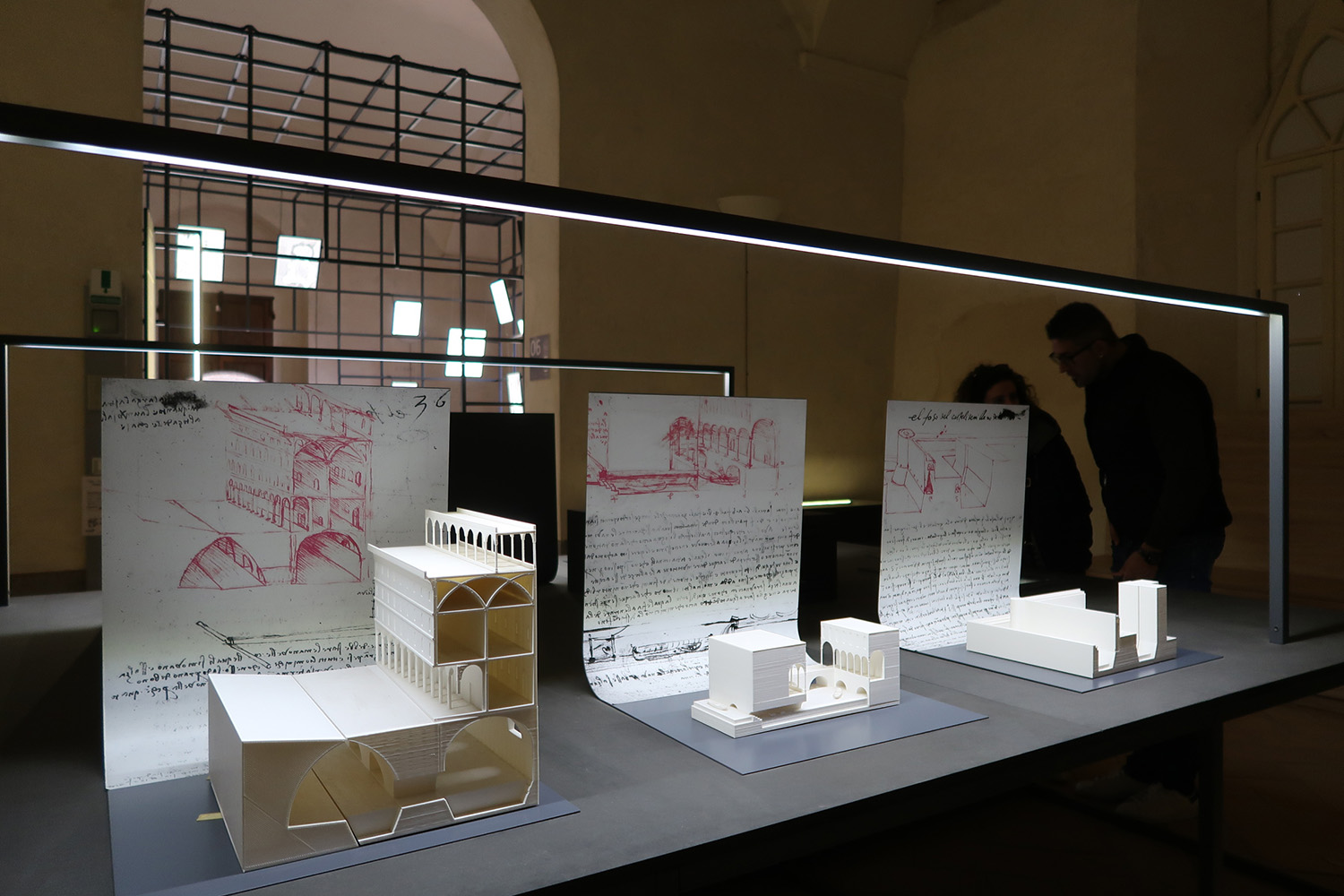

今回のイタリア滞在では、自動車を使い、ミラノとフィレンツエの近郊にあるレオナルド・ダ・ヴェンチゆかりの地をまわった。まずミラノ近郊のヴィジェーヴァノの《スフォルツェスコ城》へ。新しい施設の「レオナルディアーナ」は、現代的なディスプレイによる複製品・模型のみで構成しつつ、絵画から都市計画まで、レオナルドの幅広い仕事を紹介する。ほかに《ブラマンテの塔》や、スケッチに描かれた厩など、ダ・ヴィンチに関連する施設を見学した。ちなみに、ヴィジェーヴァノは、中世的な街並みに挿入された近世的な広場のデザインが有名である。

ヴィジェーヴァノの厩

ヴィジェーヴァノの厩

レオナルディアーナ

レオナルディアーナ

ブラマンテ塔からヴィジェーヴァノの広場を見る

ブラマンテ塔からヴィジェーヴァノの広場を見る

続いて、彼が滞在し、大学で解剖を見学したというパヴィーアを訪れた。ミラノから約30kmの地方都市である。ここではダ・ヴィンチ広場(ドゥカーレ広場)の三つの塔を見学した。またブラマンテやダ・ヴィンチが関わったというドゥオモ(街のランドマークとなる教会堂)が存在する。その堂内に入ると、かなり巨大なドームをもち、集中式を追求するまさにルネサンス的なプランだった。イタリアは、かもしれないというレベルで、ダ・ヴィンチの痕跡があちこちに散らばる。

パヴィアのドゥオモ

パヴィアのドゥオモ

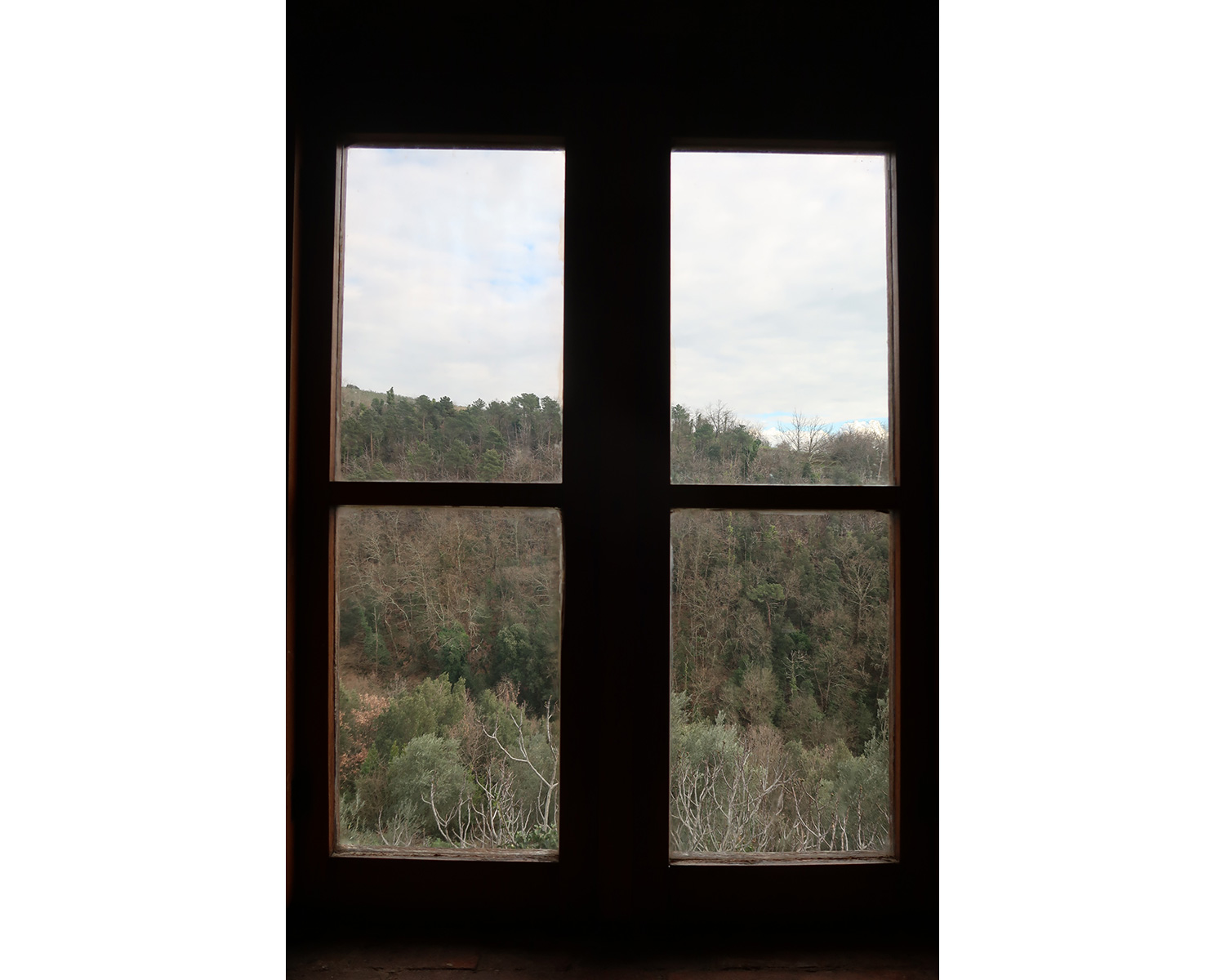

フィレンツェから約1時間のヴィンチ村は、彼の名前が「ヴィンチ村のレオナルド」を意味するように、出生の地である。小さな村だが、各種の複製や模型を活用し、透視図などさまざまな切り口で紹介する展示施設、博物館、ライブラリー、レオナルドの仕事に着想を得た現在のオブジェやアートを分散させ、これらをめぐると、村を周遊できるという仕掛けだ。もっとも、模型などの展示は、ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ記念国立科学技術博物館が充実しており、あまり新しい発見はなかったが、彼が生まれ育った場所には大きな意味がある。なぜなら、生誕500周年を記念して修復されたレオナルドの生家が残っているからだ。ここでは20世紀半ばに行なわれた修復や記念事業の映像も流している。個人的に印象的だったのは、石造の部屋の窓や近くの建築から眺める田舎と山の風景だった。大都市と違い、ほとんど人工的な構築物がないので、おそらく昔と比べても、それほど劇的に変わっていないと思われる。実際、ダ・ヴィンチの絵画の背景に描かれた風景を想起させるだろう。

城を活用したヴィンチ村の博物館

城を活用したヴィンチ村の博物館

レオナルドの生家

レオナルドの生家

生家の窓から

生家の窓から

2023/03/18(土)、20(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)