artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

ブダペストの建築と都市

[ハンガリー、ブダペスト]

ハンガリーは西洋建築史の本流から外れているし、近代もレヒネル・エデン以外はあまり知られておらず、現代ではイムレ・マコヴェッツくらいが頭角をあらわし、訪問を後まわしにしていた。なるほど、同時代的には革新的でないかもしれないが、基本的な建築のレベルは高く、なにより街中に群として良質のデザインが存在することで都市の強度をもつ。

イムレ・マコヴェッツのポストモダン建築

また丘の上に王宮があるブダ側(西)と対岸のペスト側(東)の風景は、ともにピクチャレスクな美しさをもち、鎖橋などで東西をつないでいる。「ドナウの真珠」、あるいは「東欧のパリ」と呼ばれるのもうなずける。おそらく戦後にかなり修復されているはずだ。

ドナウ川越しにブダ王宮や鎖橋を見る

特に旧市街のデアーク・フェレンツ広場と市民公園をつなぐアンドラーシ通りは、19世紀末の都市計画による壮麗なメインストリートである。また同時にこれに沿ってヨーロッパ「大陸」初の地下鉄1号線も開通した。

この目抜き通りでは、マニエリスム的な技巧を凝らしたデザインも含む、古典主義の建築群が並ぶ。そのハイライトのひとつである国立オペラ劇場(1884)の見学ツアーに参加した。19世紀末の建築としてはフランスやドイツに比べて新しさはないが(ただし、ポンペイ風の装飾は興味深い)、立派な外観は都市に風格を与えるだろう。しかもヴェネツィアのフェニーチェ劇場と同じくらいのちょうどよいサイズである。参加費は高めだが、最後に大階段で生歌を四曲、目の前で聴けるのは贅沢だった。

国立オペラ劇場

一方、デアーク・フェレンツやヴァーツィの通りは、アンドラーシ通りの古典主義とは違い、世紀の変わり目の装飾を残した初期の近代建築群が目を楽しませる。すなわち、モダニズムのような幾何学的なシンプルさには至っていないため、豊かな細部に彩られたデザインが続く。ときどき現代のポストモダンも混ざるが、装飾が復活しており、街並みになじむ。

クリスチャン・レフラーによるシナゴーグ

また前述のエリアを含むが、ドナウ川沿いの国会議事堂がある5区や、ユダヤ街の6区にも、注目すべき近代建築が密集していた。例えば、ライタ・ベーラ、レヒネル・エデン、ラヨッシュ・コズマ、ヘンリク・シュマール、オットー・ワグナーなど、アールヌーヴォーやウィーン分離派の影響を強く感じる。こうした近代建築から様式建築まで、各時代の歴史が層なして共存していることが、ブダペストという都市の魅力だろう。

ライタ・ベーラの新劇場

レヒネル・エデンの郵便貯金局

ヘンリック・シュマールのパーリズィ・ウドヴァル

議事堂近くのアールヌーヴォー エミル・ヴィダー《Bedő House》(1903)

世紀の変わり目の建築群

2023/12/29(金)(五十嵐太郎)

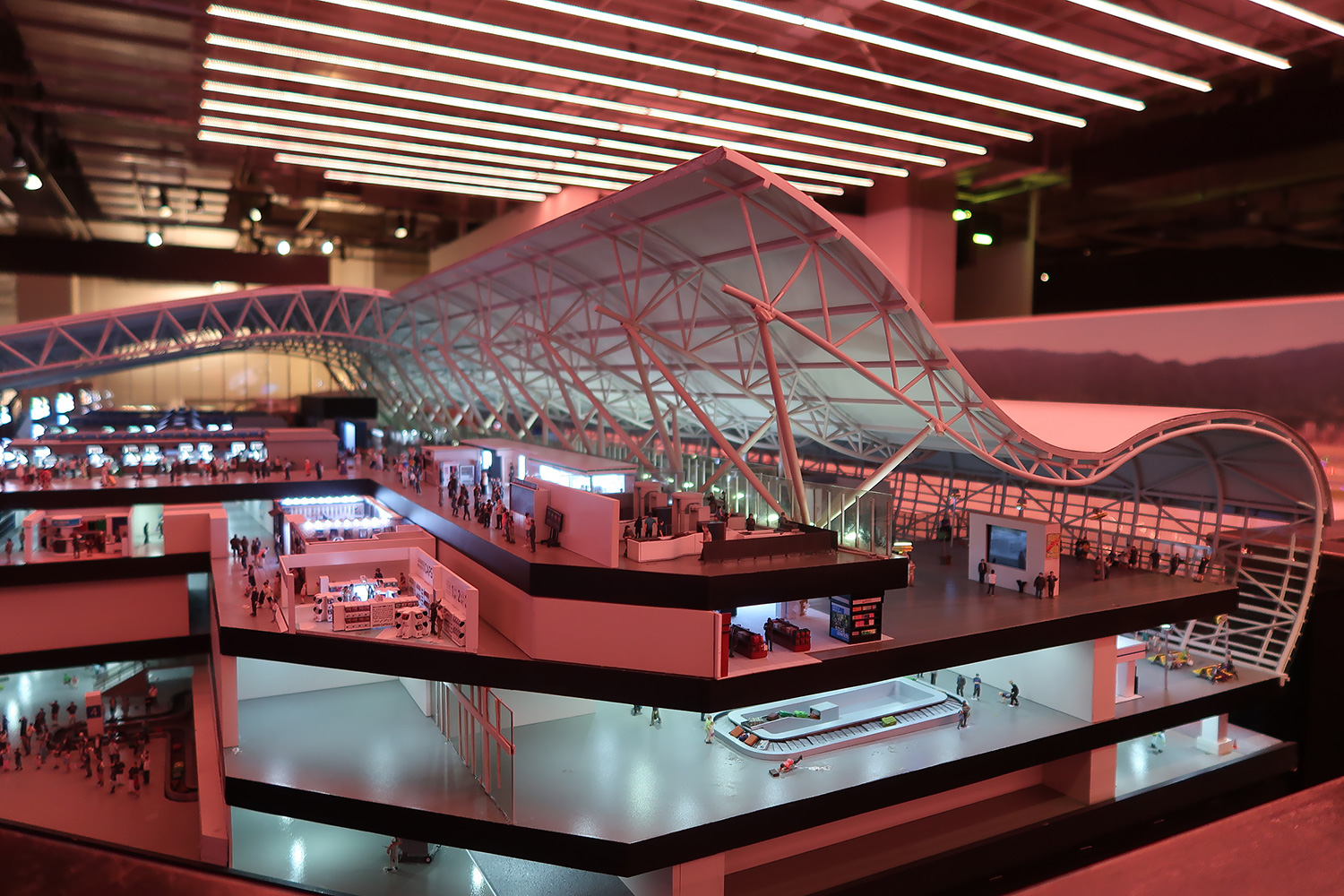

スモールワールズ

東京のウォーターフロント、有明にスモールワールズ ミニチュアミュージアムが、2020年にオープンしていたことは知っていたが、ようやく足を運ぶ機会をえた。巨大な物流倉庫を改造した屋内型のテーマパークであり、外観からはほとんどその内部が想像がつかない。あえて言えば、エントランスと道路のあいだに、エヴァンゲリオンの初号機があることくらいだ。国内の類似施設としては、1993年に開園した東武ワールドスクウェアが想起されるが、これは屋外型の施設であり、また模型はすべて1/25で統一されていることが、建築的にはきわめて重要だろう。一方、スモールワールズの特徴は、縮尺を統一していないこと、アニメの都市や非実在の海外建築を含むこと、そして時代を反映して3Dプリンターを活用していることなどが挙げられる。

スモールワールズ エントランス

東武ワールドスクエア サン・ピエトロ寺院とエッフェル塔

主なエリアとしては、宇宙センター、世界の街(フィレンツェや香港風の場所などがあるが、必ずしも写実的ではない)、美少女セーラームーン(ただし、筆者の訪問時は改装中)、関西国際空港(レンゾ・ピアノ設計の建築の断面をのぞくことができる)、エヴァンゲリオンの第3新東京市と格納庫(以上は3階)、2階のカフェにある日本の夜景が挙げられる。

スモールワールズ 宇宙センター 打ち上げ途中

スモールワールズ 世界の街

スモールワールズ 関西国際空港

スモールワールズ エヴァンゲリオン第3新東京市

ワールドスクエアが模型の正確さゆえに、世界の地理や建築史の勉強になるとすれば、スモールワールズはエンターテイメントの要素が強い。例えば、シャトルの打ち上げ、エヴァの発進、そして地下からビルが登場したり、格納する第三新東京市のように、モノが動く。またよく観察すると、建築の周囲や内部に配された人や物など、細部の遊びが多い。これを発見する喜びもあるし、制作者が楽しんでいる様子がうかがえる。さらに来場者は自身の姿を3Dスキャンしてもらい、ミニチュア・フィギュア化してもらえる有料サービスがあり(1/80、1/35、1/24の3サイズ)、館内に一年間設置してもらう住民権付きプランも用意されていた。これは全方位から人間の立体的なデータを瞬間的に測定できるスキャナーと3Dプリンターのシステムがあることで、初めて可能となる。なお、この施設で良いと感じたのは、ミニチュアを制作する現場をバックヤードとせず、来場者が観察できる動線に組み込んでいることだ。ワークショップも開催しており、ものづくりの楽しみを体験できる場になっている。

スモールワールズ クリエイティブスタジオ

2023/12/24(日)(五十嵐太郎)

Afternote 山口市 映画館の歴史

会期:2023/11/25~2024/03/17

山口情報芸術センター[YCAM][山口]

以前、YCAMを訪問したとき、実は山口市に映画館がなくなっており、2階のスタジオCにおいてシアター事業を行なうことで、同施設がその代わりを果たしていると聞いていたが、まさにこの展覧会はかつて市内に存在した映画館を調査した企画である。

まず導入部にあたる2階ギャラリーでは、映画館のマップ、1902年の小郡寿座の開館に始まり、2012年の山口スカラ座閉館までの大きな年表を掲げるほか、山口大学の映画サークルの資料を展示していた。そしてスタジオBでは、山口で撮影された最古とされる映像、映画のポスター、映画館の写真、看板の下絵を描くための幻灯機などが続く。それぞれの映画館の外観意匠は興味深く、建築史的な分析もあれば良かったと思う。

「Afternote 山口市 映画館の歴史」展 映画館のマップ

「Afternote 山口市 映画館の歴史」展 年表

大きなスクリーンに投影されたハイライトとなる志村信裕の映像「Afternote」は、約1時間の作品だったが、内容に引き込まれ、全編を鑑賞した。その後、改めて展示された資料を見直すと、理解度がぐっと上がる。藤井光による南相馬の映画館のドキュメンタリー「ASAHIZA」(2013)は、目を閉じている人たちを映し、人々が集う場として描いていたが、「Afternote」では、目を開けながら、夢を見ている空間としての映画館の記憶について、市民や関係者から語られていたことが印象深い。なお、YCAMの前原美織によれば、この展示は地域資料を掘り起こし、200名を超える関係者にインタビューしたものであり、貴重な記録となっている。ぜひ書籍化して欲しい。

南相馬の朝日座

YCAMから駅に向かう途中、映画館の跡地にあるCOFFEE BOY山口店の関連イベント「金竜館の記憶と記録 1922-1991」展に立ち寄り、金竜館ブレンドを飲む。新しい情報としての写真はそれほどなかったが、商店街に面したこの場所を確認したことに大きな意味があった。歴史的な名所であれば、立て看板のひとつでもあるだろうが、現地には何の痕跡もない。また映画館の跡地マップによれば、駅前近くの、この周辺では、あと4館も営業していたことがわかる。もちろん、こうした街の変化は山口市だけでなく、日本中で起きている状況だろう。

COFFEEBOY Beans & Cafe 山口店

「金竜館の記憶と記録 1922-1991」展 金竜館の写真アルバム

なお、YCAMでは、ホワイエにて「あそべる図書館─Speculative Library」も開催中だった。軽やかなミーティング・ドームにラジオ局、「有用芸術」のアーカイブ、声のライブラリーを付設し、その脇には街の情報を共有するマップも置く。

「あそべる図書館─Speculative Library」

Afternote 山口市 映画館の歴史:https://www.ycam.jp/events/2023/afternote/

あそべる図書館─Speculative Library

会期:2023年10月28日(土)~2024年2月25日(日)

会場:山口情報芸術センター[YCAM]

(山口県山口市中園町7-7)

2023/12/01(金)(五十嵐太郎)

「Ground Zero」展

会期:2023/11/11~2023/12/10

京都芸術センター[京都府]

京都芸術センターのCo-program2023として採択された「Ground Zero」展は、マヤ・エリン・マスダが企画し、アートと建築の分野から国内外5人の作家が、アメリカ、ドイツ、福島などの原子炉をリサーチしながら、グラウンド・ゼロの現在地を探る骨太の企画だった。また毎週開催されるトークイベントでは、拙著『増補版 戦争と建築』(晶文社、2022)も参照されたということで、筆者も参加し、フォレンジック・アーキテクチャーのような調査型の現代アートの手法と課題について討議した。ちなみに、マスダを含む3名の参加者は、クマ財団を通じて知り合ったという。以下にそれぞれの作品を紹介したい。

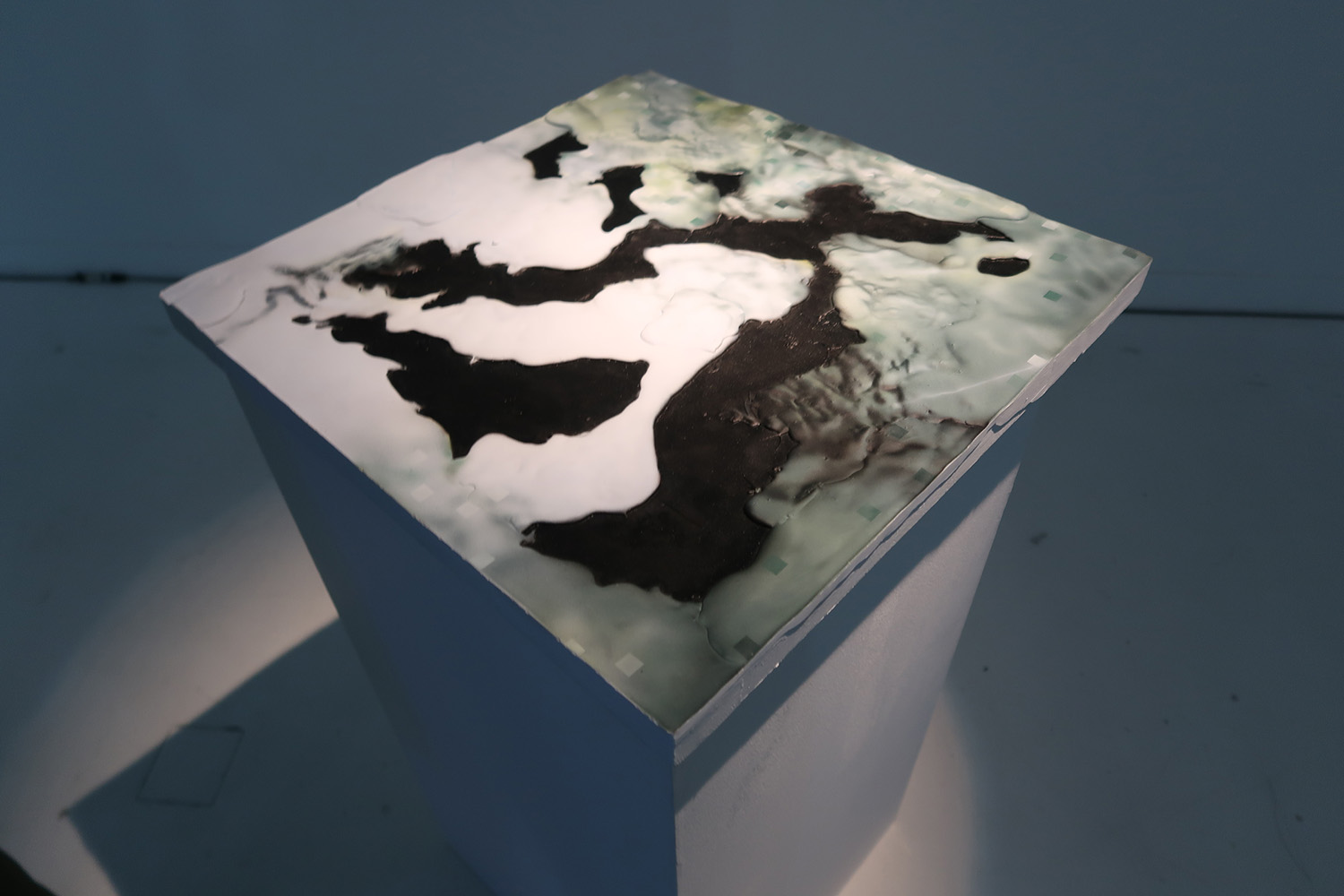

建築や映像を通じて表現を行なう成定由香沙は、原爆を開発したマンハッタン・プロジェクトの実験都市のコクーン化された原子炉の外形を各地に転送し、その内部をデュシャン的な劇場としながら、不可視性をあぶり出す。せんだいデザインリーグ2021で日本二になった作品「香港逆移植 映画的手法による香港集団的記憶の保存」(香港をイギリスや中国に移植するパビオリンを提案)を想起させる大胆な計画である。山縣瑠衣は、衛星画像から「landsc(r)ape」的な大地の引っ掻き傷を探査し、水平の透視図法ではなく、完全垂直の視線による現代の風景「絵画」を描く。ゆえに、作品は壁掛けでなく、見上げるか、見下ろすかという鑑賞を要請する。設定された画素の解像度により、政治や軍事的な状況(機密、監視、空爆)もにじみ出る。成定と山縣は、いずれも表象の限界に挑戦する作品だろう。

成定由香沙による作品

成定由香沙による作品

山縣瑠衣による作品

山縣瑠衣による作品

山縣瑠衣による作品

山縣瑠衣による作品

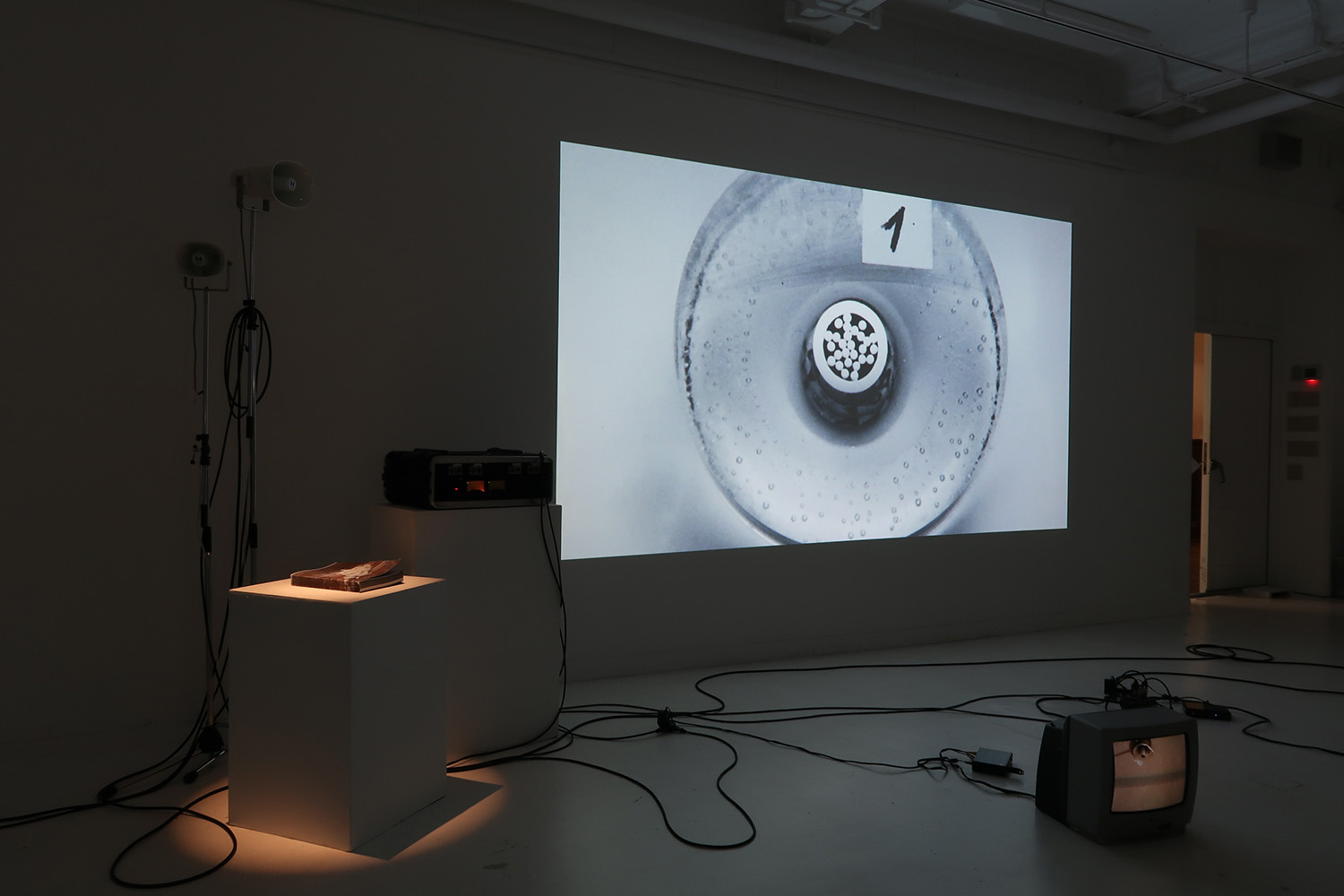

イーデン・ソンヨン・キムは、カールスルーエの機能停止した旧原子炉と廃棄物所蔵施設の断片を撮影しつつ、冷戦下の核をめぐるさまざまなアーカイブを調査し、あえてアナログなブラウン管、アンプ、混乱したケーブルを使う映像のインスタレーションを設置した。これは政治と研究と芸術を架橋する試みである。キュレーションも担当したマヤ・エリン・マスダは、原発事故の後、被曝圏内の動物が屠殺されたことを受け、原子力がもたらすジオ・トラウマを想起させる、循環するミルク、蝕まれる植物、ただれた人工皮膚によって機械仕掛けのインスタレーションを展示した。また放射線がもたらす遺伝子変異、効果の遅延、皮膜に対して焦点を当てているのも興味深い。そしてビビアン・セレステ・リーの作品は、ロシアの凍死事件と福島の冷却失敗によるメルトダウンをつなぐ、アートならではの跳躍を試みるインスタレーションだった。空間を振動させる音響と凶器のような氷彫刻も導入し、南北二つのギャラリーを接続している。

イーデン・ソンヨン・キムによる作品

イーデン・ソンヨン・キムによる作品

マヤ・エリン・マスダによる作品

マヤ・エリン・マスダによる作品

ビビアン・セレステ・リーによる作品

ビビアン・セレステ・リーによる作品

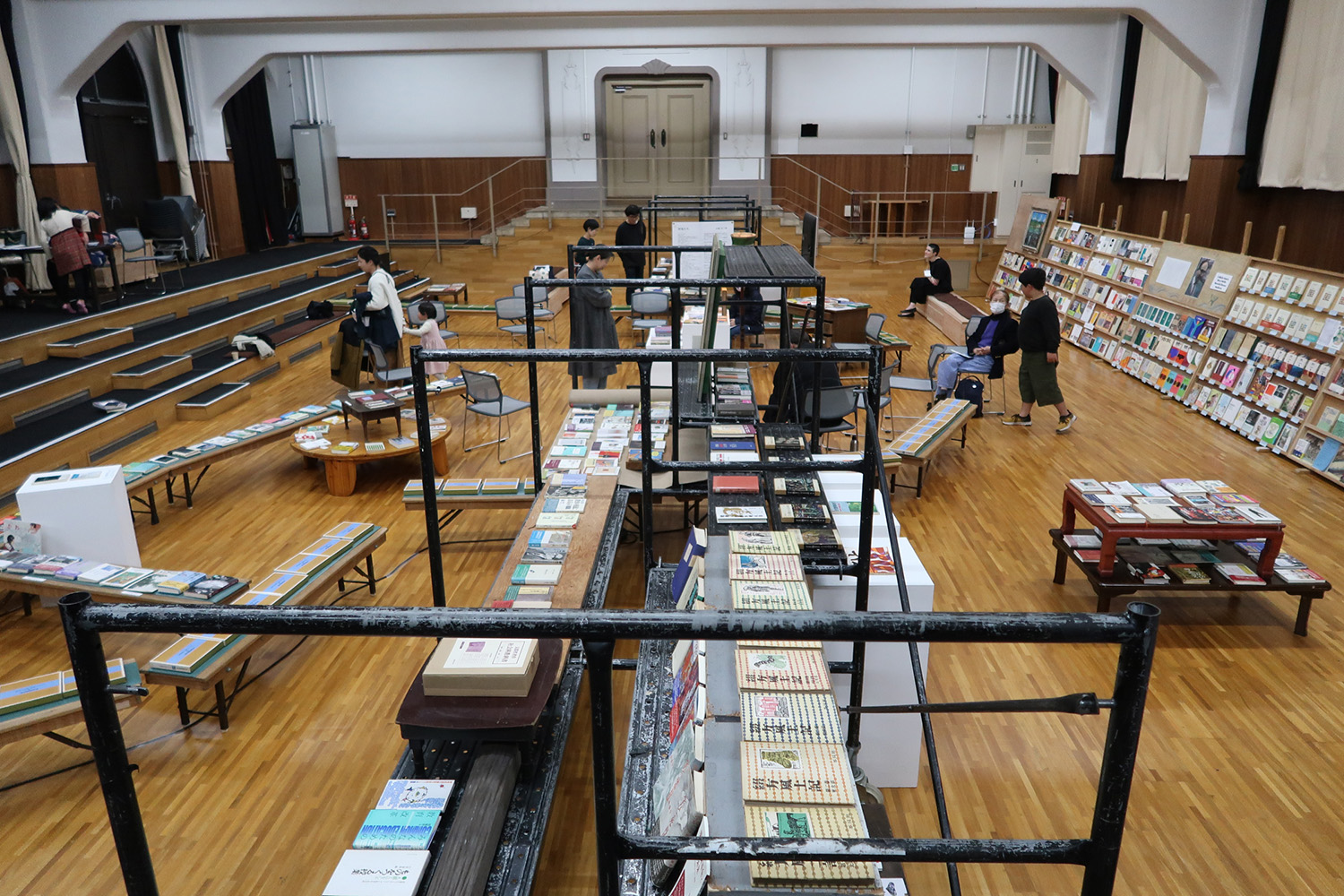

ところで、同時期に京都芸術センターで開催された吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」は、明倫小(会場はもともと小学校だった)の卒業生、松田道雄を掘り起こしつつ、舞台作品的な講演と朗読のワークショップによって新しい教育を試みる展示だった。吉野こと、マイアミとは高山建築学校で20年以上前に初めて会ったが、そこからの展開と学びで、イタリアなどオルタナティブな教育をテーマとし、大量の本を陳列する転用什器による調査型のインスタレーションになったという。

吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」リサーチ成果発表会 展示風景

吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」リサーチ成果発表会 展示風景

「Ground Zero」展:https://www.kac.or.jp/events/34621/

吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」リサーチ成果発表会:https://www.kac.or.jp/events/34437/

2023/11/18(土)(五十嵐太郎)

アニッシュ・カプーア in 松川ボックス/オペラ『シモン・ボッカネグラ』/アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来

会期:2023/09/20〜2024/03/29

THE MIRROR[東京都]

会期:2023/11/15〜2023/11/26

新国立劇場[東京都]

会期:2023/11/23〜2024/01/28

GYRE GALLERY[東京都]

以前、筆者が監修した「戦後日本住宅伝説」展(2014)の調査で伺ったことがあった、宮脇檀の設計による住宅《松川ボックス》(1971)を再び訪れた。秋から清水敏男がディレクターを務めるアートギャラリー「THE MIRROR」として、内部が一般公開されたからである。コンクリートの箱の内部に木造のインテリアが挿入された入れ子状の建築は、変わらず心地よい居場所だったが、アニッシュ・カプーア展が開催されており、あまり見たことがなかった彼の激しく赤色が塗られた絵画作品は、空間を異化させるものだった。畳の上に置かれた鏡面状のオブジェも、ギャップが興味深い。この会場にヴェルディのあまり有名ではないオペラ『シモン・ボッカネグラ』(新国立劇場)が置かれていたのは、カプーアがその舞台美術を担当しているからだ。そして空間演出の予告編のように、この《松川ボックス》での展覧会を振り返ることもできる。

「アニッシュ・カプーア in 松川ボックス」展示風景

「アニッシュ・カプーア in 松川ボックス」展示風景

「アニッシュ・カプーア in 松川ボックス」展示風景

「アニッシュ・カプーア in 松川ボックス」展示風景

『シモン・ボッカネグラ』は、男ばかりが登場し、政争が軸になるというオペラには珍しい物語である。もっとも、鍵となる女性=アメーリアがひとり存在するので、逆に紅一点のソプラノも目立つ。そして主人公は、かつて政敵からひどい仕打ちを受けていたのだが、25年後に今度は逆の立場を経験する。さて、カプーアの美術は意外な起用だと思われるかもしれないが、すでにロンドンで上演された『トリスタンとイゾルデ』(2016)を彼は担当しており、今回のオペラが初めてではない。また演出のピエール・オーディは、彼と『ペレアスとメリザンド』や『パルジファル』でコラボレーションを経験しており、その特徴をよく知ったうえで依頼している。プロダクション・ノートによれば、ヴェルディのこの作品(「ボッカネグラ」は人名だが、直訳すると「黒い口」という意味)は、カプーアの抽象的かつ象徴的な表現に耐えるものだと考えたようだ。そしてオーディは、孤独と死がつきまとう主人公の人生を、エトナ山の近郊に住み、最後に火口に身投げした古代ギリシアの哲学者エンペドクレスに重ね合わせるという発想をカプーアに提示したという。

美術や衣装においてもっとも強烈な印象を与えるのは、赤・黒・白の3色だろう。赤と白は、物語の舞台となるジェノヴァの国旗、すなわち白地に赤い十字にちなむ。また黒は主人公の名前に含まれた色彩である。プロローグは、天井に届かんとする、おそらく10メートル以上の高さをもつ、赤と白の直角三角形のパネルが背景を構成していた。これらは港町ジェノヴァの船の帆を想起させるだろう。とりわけ異様なのは、第1幕から最後の第3幕まで、歌手たちの頭上にずっと存在している逆さの火山であり、その巨大さやぽっかりと穴が空いた火口、あるいは下降する運動によって、空間に緊張感をもたらしている。また幕間に現われる赤いイメージの不穏な背景幕は、《松川ボックス》で展示された絵画を想起させるだろう。そして最後は床面に溶岩のようなオブジェが広がり、吊られた火山が上昇すると、背後に巨大な黒い太陽が出現する。

かくして、絶えず舞台美術が凄まじい存在感を放っていた。初演(1881)のセットプランを見ると、総督宮殿の大会議室が細かい装飾とともにつくられていたが、今回はそうした具象的な表現とはまったく違う、カプーアの世界も巨大なスケールで楽しめるオペラになっている。

「アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来」展示風景

「アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来」展示風景

オペラを鑑賞した後、カプーアの個展「奪われた自由への眼差し_監視社会の未来」が始まったと聞いて、GYRE GALLERYに足を運んだ。壮大なオペラの舞台とは違い、小さい空間だが、そのサイズを生かしながら、『シモン・ボッカネグラ』の美術と共通するイメージの絵画や、どろどろした赤いインスタレーションを散りばめている。劇場では不可能だが、ギャラリーだと近距離で作品を鑑賞できることが嬉しい。またエスカレーターの吹き抜けにも、彼の作品が吊られていた。

ただし、ギャラリーで設定された主題は、監視社会と情動である。前者における現代社会の「ビックブラザー」(『1984』)から『シモン・ボッカネグラ』への補助線を引くのは難しいが、人間存在そのものに潜むカオティックな情動は、普遍的なテーマでもあり、オペラともなじむだろう。ダイナミックに舞台で展開されたカプーアの作品と、この展覧会を切り離して考えるのには、あまりに両者のイメージは似ている。

「アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来」展示風景

「アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来」展示風景

アニッシュ・カプーア in 松川ボックス:https://coubic.com/themirror/4453019/

オペラ『シモン・ボッカネグラ』:https://www.nntt.jac.go.jp/opera/simonboccanegra/

アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来:https://gyre-omotesando.com/artandgallery/anish-kapoor/

2023/11/06(月)、23(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)