artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

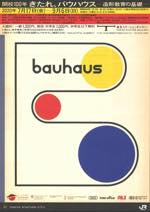

開校100年 きたれ、バウハウス —造形教育の基礎—

会期:2020/07/17~2020/09/06

東京ステーションギャラリー[東京都]

「バウハウス開校100年」を受けて、昨年(2019)8月〜9月の新潟市美術館を皮切りに、西宮市大谷記念美術館、高松市美術館、静岡県立美術館で開催された「開校100年 きたれ、バウハウス —造形教育の基礎—」展が、ようやく東京に巡回してきた。楽しみにしていた展覧会だったので、コロナ禍にもかかわらず、公開することができたのはとてもよかったと思う。

1919年にドイツ・ヴァイマールに開校し、25年にデッサウに移転、32年にはナチスの台頭でベルリンに移転を余儀なくされ、33年に閉鎖に追い込まれたバウハウスの活動期間は、わずか14年だった。にもかかわらず、そこで生み出された作品、製品のクオリティが驚くべき高さに達していたことは、今回の展示からもまざまざと伝わってきた。建築を中心とした総合デザイン教育の実践の場だったバウハウスには、家具、金属、陶器、織物、壁画、彫刻、印刷・広告、版画、舞台、写真などさまざまな工房が設置されていたが、その基調となるのは、事象を単純な要素に分解・還元し、合理的、合目的な美意識に沿って再構築していく、「モダニズム」的な造形原理である。だがそれが教条主義的に痩せ細っていくのではなく、むしろ創造力を活性化する方向に豊かに伸び広がっていったところに、バウハウスの特異性があらわれている。ヴァルター・グロピウス、ヨハネス・イッテン、ラースロー・モホイ=ナジ、ヴァシリー・カンディンスキー、パウル・クレー、オスカー・シュレンマーといった個性的なマイスターたちが、互いに競い合うようにその才能を教育活動に注ぎ込むことで、奇跡のような創造空間が出現したということだ。

会場のスペースの関係で、評者の専門分野である写真作品の展示点数が、大幅に減らされていたのは残念だった。だが、モホイ=ナジや日本人学生の山脇巌の素晴らしい仕事だけでなく、写真がさまざまな分野において、視覚的なメッセージを定着し、伝達するための接着剤のような役目を果たしていたことがよくわかった。バウハウスにおいては、むしろ作品よりも資料としての写真のほうが重要な意味を持っていたのかもしれない。

関連レビュー

開校100年 きたれ、バウハウス ─造形教育の基礎─|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年08月01日号)

バウハウス──101年目を迎えた造形教育のトランスミッション|暮沢剛巳:フォーカス(2020年07月15日号)

バウハウスへの眼差し EXPERIMENTS|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年11月01日号)

2020/07/21(火)(飯沢耕太郎)

東京クロニクル1964-2020展—オリンピックと東京をめぐる創造力の半世紀—

会期:2020/06/09~2020/08/10

町田市民文学館ことばらんど[東京都]

本当ならば、東京オリンピックの開催に合わせて、その関連イヴェントも多数企画されていたはずだ。新型コロナウイルス感染症の拡大で、それらの多くが影響をこうむることになった。町田市民文学館ことばらんどの「東京クロニクル1964-2020展—オリンピックと東京をめぐる創造力の半世紀—」展も開催が延期されて、ようやく6月9日にオープンした。しかも、内容的に1964年と2020年の2つの東京オリンピックが柱となっているので、ややタイミングがずれてしまったことは否定できない。

とはいえ、「1960年代:オリンピック前後の『東京』事情」、「1960〜1970年代:激動の季節の終焉と消費の時代」、「1980年代:新しい家族のカタチと『東京論』の誕生」、「1990年代:バブル崩壊と『個性』の時代」、「2000〜2010年代:ゼロ年代批評と新しいコミュニケーション」の5章構成で、それぞれの時代の文学、美術、写真、デザインなどを通して、「オリンピックと東京をめぐる創造力の半世紀」を読み解いていくという展示意図はしっかりと貫かれており、200点近い出品点数の充実した展示だった。

中心になっているのは、開高健、森村誠一から村上春樹、伊藤計劃に至る文学や、亀倉雄策、赤瀬川原平らの美術・デザインの仕事なのだが、そこに2人の写真家の作品が大きくフィーチャーされているのが目についた。春日昌昭(1943〜89)の「オリンピックのころの東京」の写真47点と、渡辺眸(1942〜)の「東大全共闘1968-1969」の写真24点である。どちらも貴重なヴィンテージ・プリントであり、その生々しい臨場感はただ事ではない。時間を経て写真を見直すときに、そこに写っている被写体だけでなく、それらを取り巻く空気感がありありとよみがえってくることに、あらためて驚嘆させられた。特に、春日昌昭が東京綜合写真専門学校在学中から、主観的な解釈を排して、客観性に徹して撮影したオリンピック前後の東京の街の写真群は、写真史的にも重要な意味を持つものといえる。画面の細部から、視覚だけでなく五感を刺激する情報が次から次へと立ち上がってくる。

2020/07/17(金)(飯沢耕太郎)

鬼海弘雄作品展「王たちの肖像」

会期:2020/06/30~2020/08/02

日本カメラ博物館(JCIIフォトサロン)[東京都]

鬼海弘雄は1973年頃から、法政大学文学部哲学科時代の恩師、福田定良に「買ってもらった」という6×6判の一眼レフカメラ、ハッセルブラッド500C/Mで、浅草の浅草寺境内に集う人々を撮影し始めた。最初はいろいろな場所、撮り方を試していたが、次第に寺院の赤い壁をバックに、半身、あるいは4分の3身で撮影するスタイルが固定していく。それらの「浅草のポートレート」は、1987年に写真集『王たちの肖像 浅草寺境内』(矢立出版)にまとめられ、同年度の日本写真協会賞新人賞を受賞した。今回のJCIIフォトサロンでの個展には、同書におさめられた作品を中心に41点が出品されていた。

鬼海が撮影したのは無名の庶民であり、歴史に名を残す人物とはとても思えない。にもかかわらず、堂々たる威厳を保ち、固有のオーラを纏ってカメラを見返すポートレートを見ていると、彼らが「王たちの肖像」というタイトルにふさわしい存在であることに納得してしまう。鬼海はインタヴューで、彼らは「自分の領土を持つ王」であり、「自分の生に自分で責任を取っている」と語っているが、たしかにこれらの一癖も二癖もありげな男女は、「自分の領土」に誇り持って君臨しているように見えてくる。逆にいえば、浅草を行き交う砂粒のような人の群れから、「王たち」を見つけ出し、声をかけ、写真におさめていく作業には、恐るべき集中力と忍耐力が必要なわけで、その作業の厚みと重みが、これらの初期作品からも充分に伝わってきた。

鬼海は、2019年に『PERSONA最終章 2005-2018』(筑摩書房)を刊行し、1970年代から続けてきた「浅草のポートレート」に一応のピリオドを打った。20世紀から21世紀にまたがる時期の日本人の肖像写真のシリーズとして、これだけの大作はほかにはない。そのたぐいまれな人間探求の成果を、一堂に会する機会をぜひ作ってほしいものだ。

関連レビュー

鬼海弘雄 写真展 PERSONA 東京ポートレイト、インディア、アナトリア|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年02月15日号)

鬼海弘雄「東京ポートレイト」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2011年09月15日号)

鬼海弘雄 写真展 東京ポートレイト|福住廉:artscapeレビュー(2011年09月01日号)

2020/07/14(火)(飯沢耕太郎)

松本徳彦写真展「世界の舞台芸術家 1955〜86年」

会期:2020/07/03~2020/07/09

ギャラリー・アートグラフ[東京都]

舞台写真は、とてもむずかしい写真のジャンルだと思う。写真家は舞台に上がって撮影することはできないので、カメラの位置やアングルを定めるのがむずかしい。照明も条件がいいとはいえないので、早い動きだとブレてしまう。役者やダンサーたちの表情や身ぶりも、ともすれば型にはまったものになりがちだ。松本徳彦は、そんな舞台写真を60年以上も撮り続けてきた。今回の東京・銀座のギャラリー・アートグラフの展示には、日本大学芸術学部写真学科の学生だった1955年に撮影したアレクサンドラ・ダニロワの『白鳥の湖』から、1980年代に至る(1枚だけ1995年撮影のものがある)代表作40点が出品されていた。

すべて、モノクロームの銀塩フィルムで撮影されているのだが、そのプリントが何とも味わい深い。今回の写真展は急に決まったので、プリントは2000年に銀座ニコンサロンで開催した個展のときに焼いたものだという。フィルムの感度はASA100〜200程度だそうだから、ピントをきちんと合わせるだけでも至難の技だろう。だが、白黒のコントラストをつけながら、柔らかみのあるトーンで仕上げたプリントを見ていると、デジタル写真のフラットな調子がひどく単調なものに思えてくる。プリントの仕上げの素晴らしさだけでなく、厳しい撮影条件のなかで舞台上のパフォーマンスに集中している、その緊張感が伝わってきた。

松本の舞台写真は、日本で上演された「世界の舞台芸術家」たちの公演の貴重な記録でもある。多くの劇団や舞踊団はすでに解散しているし、松本が撮影してきたマルセル・マルソー、モーリス・ベジャール、マーサ・グラハムといった巨星もいまはいない。これらの写真群は、ぜひ写真集やポートフォリオの形でまとめておいていただきたい。

2020/07/07(火)(飯沢耕太郎)

100年前にカワセミを撮った男・下村兼史 —日本最初の野鳥生態写真家—

会期:2020/07/01~2020/09/30

写真歴史博物館[東京都]

鳥類の生態写真の草分けである下村兼史(1903〜1967)の展覧会「下村兼史生誕115周年──100年前にカワセミを撮った男・写真展」は、2018年9月に東京・有楽町の有楽町朝日ギャラリーで開催され、好評を博した。ただ、会場が写真関係者には馴染みの薄い場所だったのと、会期が1週間ほどで短かったこともあり、見過ごした方も多かったのではないかと思う。その下村の写真を、本展で再見できたのはとてもよかったと思う。

点数は50点余りと少なくなったが、今回の展示では前回とは違った下村の新たな側面を見ることができた。まず、ヴィンテージ・プリントが多かったので、大正から昭和期にかけて活動した写真家に特有の、柔らかな調子のモノクローム・プリントの醍醐味を味わうことができた。下村は資生堂社長の福原信三を中心に活動していた写真芸術社が主催した「写真芸術第二回当選印画並びに同人作品展覧会」に、「河畔の暮」で三等一席に入賞するなど、当時の「芸術写真」の絵画的な美意識に強い親近感を抱いていた。そのことが、彼が遺したプリントを見るとよくわかる。また、今回の展示には、三省堂から刊行された『観察手引原色野鳥図』(上巻・1935、下巻・1937)に収録された、野鳥の図版の原画が5点出品されている。下村が自ら水彩で描いた、ベニヒワ、ライチョウ、オオルリなどの出来栄えは見事なもので、彼が緻密な自然観察力だけでなく、優れた絵心を備えていたことがよくわかった。

戦後になると、鳥の写真も科学的な視点で撮影された生態観察写真が中心になるのだが、下村の戦前の仕事には、絵画と記録とがまだ分かち難く融合していた時期の写真表現のあり方が色濃くあらわれている。デジタル時代のネイチャー・フォトの方向性を考えるうえで、ヒントになりそうな気もする。

関連レビュー

下村兼史生誕115周年──100年前にカワセミを撮った男・写真展|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

2020/07/05(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)