artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

松ノ井覚治の建築ドローイング─ニューヨークで学んだボザール建築

会期:2016/10/03~2016/10/21

京都工芸繊維大学美術工芸資料館[京都府]

美しい建築ドローイングの数々に、思わずため息が出る。松ノ井覚治(1896-1982)は、1920年代のニューヨークで活躍した珍しい経歴をもつ建築家。1918年に早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、アメリカに渡る。帰国した1932年には、ヴォーリズの事務所にも籍を置いた。ところで同大学の同級生が、村野藤吾(1891-1984)である。村野は拠点を大阪に移し、渡辺節の事務所に勤めた。一方、松ノ井はニューヨークの大手の建築事務所で働きながらコロンビア大学に学ぶ。1928年には、設計主任としてマンハッタン銀行本店(ウォール・ストリートの超高層ビル)の建て替えの仕事に携わるまでになったという。本展に展示されるのは、彼が大学に在籍しながら、ボザール・インスティチュート・オブ・デザイン(BAID)宛に応募した課題(審査結果は建築雑誌の誌面に公開された)。同団体は、パリのエコール・デ・ボザールによる「ボザール様式」を規範とする教育を行なう、当時の建築教育にあっては重要な機関であった。そのとおり、ドローイング作品には見事に描かれ着彩された、古典的な設計意匠を見て取ることができる。また京都工芸繊維大学美術工芸資料館 には、村野藤吾の充実した資料と研究実績がある。展示された寄贈品を巡る「もの」を通して、松ノ井と村野の間に流れるあたたかな友情の物語までも伏線として示される、何とも素敵な展覧会。[竹内有子]

2015/10/15(土)(SYNK)

生誕200年記念 伊豆の長八──幕末・明治の空前絶後の鏝絵師

会期:2015/09/05~2015/10/18

武蔵野市立吉祥寺美術館[東京都]

幕末から明治はじめにかけて江戸・東京で活躍した左官職人・伊豆の長八(入江長八、1815~1889)の名前を知ったのは、つげ義春の漫画「長八の宿」でのことだったが、実際の仕事を目にする機会は長らく得られなかった。昨夏に石洞美術館で初期伊万里の展覧会を見た帰り道、すぐ近くの橋戸稲荷神社前の解説板でここに長八の作品が残されていることを知ったのが実物を見た最初であった。見たというものの、残念ながら拝殿扉前のガラスケースに展示されていたのは長八が制作した白狐の鏝絵の複製品だったのだが(年に3回、実物が公開されているという)。

長八の故郷、伊豆・松崎には伊豆の長八美術館があり、その仕事をいつでも見ることができるものの、東京都内での展覧会は初めてだという。鏝絵とは、端的に言えば漆喰でつくられた浅浮彫りに着色したもの。左官仕事なので本来は建築に附随しているが、長八の仕事はそれに留まらない。本展には塗額(鑑賞用の鏝絵)、彫塑(立体彫刻)、建築装飾(本来の鏝絵)、ランプ掛け(天井に設置されランプを掛ける円形の装飾品)、掛軸(純粋な絵画)、そのほか、漆喰でつくられた壺や屏風など、多様な仕事約50点が出品されている。間近で見てその技を堪能できるのはやはり塗額であろう。大小様々な形の鏝を駆使して描かれた風景画や人物画。竹製の額縁と見えるものも漆喰でつくられていると解説にあって、その表現力に驚かされる。興味深い作品は、旧岩科村役場の座敷床の間に施されていたという塗り掛軸だ。掛軸の代わりに、表装から寒梅図まですべて塗り壁で仕上げられた騙し絵風の仕事である。明るい展示室では粗が見えるが、障子から光が差すほの暗い和室で見ると本当に掛軸が掛けられているように見えたに違いない。江戸で左官仕事をしたほかに絵画修行もし、純粋な絵画も残している長八であるから、絵画ではなく鏝絵を用いるときには浅浮彫りという表現手法がもたらす陰影の効果を熟知していたに違いないし、その仕事を見た人々は、絵が壁から額から飛び出してくるような印象を受けたのではないかと想像される。ただ本展展示室の照明はその効果を十分に発揮できるように配置されているように思われなかったことと、図録写真の大部分が光がフラットに当てられていて陰影が失なわれてしまっているのが残念だ。[新川徳彦]

2015/10/12(月)(SYNK)

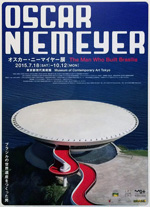

オスカー・ニーマイヤー展──ブラジルの世界遺産をつくった男

会期:2015/07/18~2015/10/12

東京都現代美術館[東京都]

ブラジルのモダニズム建築家オスカー・ニーマイヤー(1907-2012)の初めての回顧展。建築10作品を写真・模型・映像資料等を用いて紹介している。会場構成・デザインはSANAA事務所によるもの。白くゆったりとしてシンプルな展示空間は、清々しくてくつろげる。ホンマタカシの写真と配置も効いている。室内は7部構成で、1940年代の作品から時系列に展示されていて、螺旋状に順路を巡る仕組みになっている。メインとなるのはそのほぼ真ん中に位置する《イビラプエラ公園》の大きな模型(30分の1)がある天井の高い中庭状の空間。来館者は靴を脱いで上がり、緑に囲まれた同公園の道を歩いて、彼の有機的なカーヴを描く建築とそれと一体となった自然を疑似体験できる。CADなどまだない時代のニーマイヤー建築のダイナミックさにも感じ入るが、大模型を主体に置く会場デザインの清新さがなお一層印象に残った。[竹内有子]

2015/10/11(日)(SYNK)

逆境の絵師 久隅守景 親しきものへのまなざし

会期:2015/10/10~2015/11/29

サントリー美術館[東京都]

久隅守景(くすみもりかげ)は寛永年間から元禄期にかけて活動した絵師であるが、生没年も、どの時期にどの地で活動していたのかもはっきりしない「謎の絵師」である。はっきりしているのは、守景は狩野探幽(かのうたんゆう)の弟子で、探幽の姪を娶って狩野一門のひとりとして地歩を固めたにもかかわらず、なんらかの理由で狩野派を離れたという点である。子どもたちの不祥事がその原因とされている。守景の娘・雪(清原雪信、1643〜1682?)も探幽に学んだ女性絵師であったが、同門の男性と出奔。息子の彦十郎(狩野胖幽、1650〜1730)もまた探幽に学んだが、悪所通いを理由に破門され、また同門の絵師との諍いが原因で佐渡に島流しになっている。本展タイトルに「逆境の絵師」とある所以である。

展示第1章は狩野派絵師としての守景。第2章は古典に取材しながらも独自の変容を加えた《四季耕作図》。第3章は探幽のもとを離れ、加賀、京都へと移ったとされる晩年期の作品である。第4章は人物・動物・植物などのモチーフ。そして第5章は守景の子どもたち──雪と彦十郎──の作品。すなわち、「作品」と「謎」と「逆境」が綾なす構成である。

守景独自の変容とはなにか。他の狩野派の絵師との違いのひとつは、たとえば通常の屏風形式の《四季耕作図》では四季が右から左へと展開するところを、守景は多くの場合左から右へと描いている点である。もうひとつは、先行する粉本には見られない人物や動物たちが描き込まれていること、そして、農業以外の四季折々の人々の暮らしぶりがふんだんにとりあげられていることである。もともと中国を発祥として、為政者が自らを戒めるために描かせた鑑戒画の主題に、日本的な風景表現を取り込んでいるのである。また、モチーフ選択の独自性に加えて、人々や動物たちを見る守景の視線にもまた独自性──身近なものへ寄り添うまなざし──があるという。そのことを念頭におくと、《四季耕作図》から納涼図に連なる守景作品のディテールはとても興味深い。その他の作品でも、《十六羅漢図》に描かれた動物たち──とくに羅漢に耳かきをしてもらっている龍の気持ちよさそうな眼、羅漢の足下でじゃれ合う二匹の虎や、振り返って羅漢と目線を合わせる獅子の表情など──はとても楽しく見ることができる。近江国米原の筑摩神社で行なわれた鍋冠祭を題材とした《鍋冠祭図押絵貼屏風》の美女とおかめの対比も面白い。もっともこの面白さは現代の視点から見た筆者の感想であり、守景作品の需要者であった江戸時代の武士たちはこれらの絵にどのような感想を抱いたのであろうか。

チラシと図録のデザインにも触れておこう。どちらも眼を惹くのは丸みを帯びた書体による「久隅守景」のタイトル──筑紫丸ゴシック体をベースにしているようだ。チラシの地のテキスト、図録の本文にもまた筑紫丸ゴシック体が使われている。図録表紙は国宝《納涼図屏風》の拡大図。その上からオペークホワイトが刷られたトレーシングペーパーのカバーがかけてあるが、人物像の部分はオペークホワイトが切り抜かれており、親子3人の姿がトレーシングペーパーを透かして浮かび上がってくるつくりになっている。書体の選択にも、造本にも、守景の「親しきものへのまなざし」のイメージがよく表現されている。優れているのはデザインだけではない。図録に作品の全体像が収録されていることは当然であるが、一つひとつの作品をできるかぎり大きく見せるべく見開きのレイアウトや図版の折り込みが多用されている。またディテールのクローズアップも多数あり、守景の「まなざし」を細部まで見ることができるのだ。人物相関図、落款の変遷が収録されているほか、文献リストも充実しており、展覧会図録としてだけではなく久隅守景の作品集として現時点でベストのものを目指したという池田芙美・サントリー美術館学芸員のコメントに納得する内容だ。[新川徳彦]

2015/10/09(金)(SYNK)

古代エジプト美術の世界展 魔術と神秘 ガンドゥール美術財団の至宝

会期:2015/10/06~2015/11/23

渋谷区立松濤美術館[東京都]

スイス・ジュネーブで活動するガンドゥール美術財団が所蔵する古代エジプト美術コレクションから、大小の彫刻、石碑、レリーフ、アミュレット(お守り)など、いずれも日本初公開となる約150点を古代エジプト人の生活・信仰・精神世界の視点から「魔術と神秘」を主題に「ヒエログリフの魔術」「素材の魔術」「色の魔術」の三つの章に構成して展示している。松濤美術館でのエジプト美術の展覧会は初めてとのこと。展示室はいつもと違った雰囲気になっている。展示の監修は、ニューヨーク・メトロポリタン美術館、ブルックリン博物館を経て現在はガンドゥール美術財団の考古美術部門長を務めているロバート・スティーヴン・ビアンキ博士。展示パネル、図録のテキストは丁寧に書かれていて、(筆者のように)古代エジプト美術になじみのない者にも、動物を模った神の姿、素材や色彩の意味がわかりやすく解説されている。展示品には多数のアミュレット(護符・お守り)が含まれている。そのサイズは小さいものでは1センチ前後、大きいものでも数センチ。図録にはその写真が大きく引き伸ばされているのだが、写真を先に見てしまうと実物がそれほど小さいものとは信じられないほど精緻に細工されている。素材は金や銀などの貴金属、貴石、あるいはファイアンス(陶器)。これらの品々が3000年から4000年前(日本では縄文から弥生時代にあたる)につくられたことを思えば、古代エジプト文明の技術力と造形力の高さに感嘆させられるばかり。2階展示室にはミイラの木棺や花崗岩や石灰岩の大きめの彫刻が展示されている。なかでも《ホルエムアケトの人型の棺》はかつてイヴ・サン=ローランのコレクションだったという興味深い来歴のものだ。レバノン杉から彫り出された棺は現在は木の地のままだが、かつてその顔は金箔で覆われていたらしい。どのようにしてサン=ローランの手に渡ったのだろうか。

ヒエログリフ、動物神、さまざまな儀式を描いたレリーフに見られる独特のイメージは、貴金属としての価値、あるいは歴史的、骨董的価値や知識を知らなくても、ヨーロッパの人々(もちろん日本人も)を魅了してきたことは想像に難くない。本コレクションを所蔵するガンドゥール美術財団の創設者ジャン・クロード・ガンドゥール氏もまた幼少の頃からその魅力に取り憑かれ、コレクションを形成してきたという。ガンドゥール氏はオイルビジネスで財をなしたスイスの実業家で、『Forbes』誌によれば2015年には世界894位の億万長者となっている(スイスでは20位)★1。2010年に設立された財団には古代エジプト美術を含む考古美術部門の他に、戦後ヨーロッパ絵画、中世から近代までの工芸がコレクションされているという。

東博で開催されたエジプト展(クレオパトラとエジプトの王妃展、2015/7/11~9/23)や森アーツセンターで開催されているエジプト展(国立カイロ博物館所蔵 黄金のファラオと大ピラミッド展、2015/10/16~2016/1/3)と比べると、本展はプロモーションの点でやや地味な印象があるが、先に巡回した北海道立旭川美術館では3.5万人、福井県立美術館では7万人近い入場者があったとのこと。松濤美術館展のあとは、群馬県立館林美術館に巡回する(2016/1/5~3/21)。[新川徳彦]

地下1階展示室

2階展示室

★1──Jean Claude Gandur - Forbes URL=http://www.forbes.com/profile/jean-claude-gandur/

チラシクレジット=(c)

Foundation Gandur pour l'Art, Geneva, Switzerland. Photographer: Sandra Pointet

2015/10/05(月)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)