artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

中国宮廷の女性たち:麗しき日々への想い──北京藝術博物館所蔵名品展

会期:2015/06/09~2015/07/26

松濤美術館[東京都]

北京藝術博物館のコレクションから、明清時代の宮廷の女性たちが愛用した衣裳、装飾品、食器、書画や文房具など120点により、同時代の中国女性たち(といっても、上流の文化に限定されるが)の生活を紹介する企画。興味深く見たもののひとつは刺繍。手の込んだ図柄や文様に溜息が出る。もうひとつは文房具で、紫檀の墨置や文鎮、硯や墨など。西太后などの書画を除くと、ほとんどが美術品というよりは作者の名が伝わっていない工芸品であるが、だからこそ当時の女性たちの生活を物語り得るのだろう。テキストによる解説に加えて再現展示があればなおわかりやすかったように思う。[新川徳彦]

2015/07/22(水)(SYNK)

ルーヴル美術館展 日常を描く──風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄

会期:2015/06/16~2015/09/27

京都市美術館[京都府]

ルーヴル美術館所蔵の絵画のなかでも、16世紀から19世紀までの風俗画に焦点をあてた展覧会。クロード・ロラン、ブリューゲル、ミレー、ホガース、ヴァトー、ルーベンス、フラゴナール、コローなど、世に知られた画家たちの作品も少なからず出品されている。そして、本展の目玉はフェルメールの《天文学者》。2011年にBunkamuraザ・ミュージアムで開催された「フェルメール《地理学者》とオランダ・フランドル絵画展」が記憶に新しいが、その《地理学者》と対をなす一点である。初来日だそうだ。

「日常を描く」という副題に身構えることなく赴くと、会場入り口の解説によって、この展覧会の主題が絵画のジャンル論であることを知らされる。「風俗画」とは「日常の親密さや単純な感情を描いた」絵画で★1、絵画のなかでも比較的歴史が浅く軽視されてきたジャンルである。この「風俗画」の価値を問うことは、絵画表現の、芸術の意義を問うことでもあるわけだ。

風俗画のなかでも、17世紀オランダの風俗画はほかに先駆けて現われた特異な存在である。画家たちは「日常生活の題材、すなわち本質的に知的、文学的、歴史的要素のない出来事や逸話などを絵画化することを重視」し、「自身の作品に大いなる自律性を与えた」という★2。画家たちは、既存の文脈や価値観から離れ、自律する作品を目指したのである。例えば件のフェルメールの《天文学者》。ひとりの学者が思索にふける、ごくありふれた姿を描いたものだが、背後の壁面上の図像や人物の前に開かれた天文学の案内書、机上に置かれた最新型の天球儀など、一つひとつのモチーフを極めて精密に描くことで、科学者の研究にかける意志や意欲、さらには同時代の人々の科学への期待や関心までもが表わされている。なにより、窓から差し込む光とそれに映える衣服や布の青が明るく美しい。近年、日本ではフェルメールの人気が高まっている。もちろん、この人気は絵画におけるジャンル論とは無縁ではあろうが、当時の風俗画のなかで貫かれた、既存の価値観にとらわれない自由で開放的な精神性が多くの人々を魅了するのではないだろうか。[平光睦子]

★1──ヴァンサン・ポマレッド「『儚い世の美術』──16世紀から19世紀のヨーロッパの『風俗画』」(『ルーヴル美術館展 日常を描く──風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄』日本テレビ放送網、2015、13頁)。

★2──ヴァンサン・ポマレッド「『昔日の巨匠たち』と『新しい絵画』──19世紀フランスに置ける17世紀オランダ絵画の影響」(前掲書、48頁)。

2015/07/19(土)(SYNK)

衣服が語る戦争

会期:2015/06/10~2015/08/31(08/09~08/16:夏期休館)

文化学園服飾博物館[東京都]

第二次世界大戦終結から70年になる今年、文化学園服飾博物館では戦争と衣服の関わりをテーマとした企画展が開かれている。人々の暮らしを構成する衣食住のなかでも、衣服はその視覚的性格もあり、時代を映す鏡としてその変遷を見ることができるようだ。

展示は明治から大正、昭和、第二次世界大戦直後までの衣服を、実物やファッション誌などによって時系列にたどる。この間には日清・日露戦争、第一次世界大戦、日中戦争、そして第二次世界大戦がある。すべての時期において衣服に同様の事象が見られたのではなく、国内事情、国際関係、戦況によって衣服の事情は変化してきた。第1室で最初に目に飛び込んでくるのは、大正中期から昭和初期につくられた日の丸を付けた戦闘機と飛行機雲をあしらった銘仙の女性用羽織だ。簡略化されたモダンなデザインと鮮やかな色彩が美しい。隣には、日英の旗を仲良く振る子どもたちの図案(日英同盟の頃のものと思われる)や、日章旗を掲げて行進する子どもたち(昭和10~15年頃)の男児着物、爆弾三勇士をモチーフにした女児着物(昭和7~10年頃)、提灯・花電車・日章旗とともにあしらわれたラッパを吹く兵士は木口小平か(女性用襦袢、昭和5~15年頃)。戦闘機と鉤十字があしらわれた男児着物(昭和12~15年頃)があったことにも驚かされる。こうした凝った図案の着物は富裕層向けの製品で、まだ戦況が逼迫する前の、趣味的に選ばれた品と推察される。第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期のヨーロッパでは女性の社会進出が見られたと同時にミリタリーテイストのファッションの流行があり、それが直接間接に日本のファッションにも影響したことが、実物や雑誌の表紙、記事などで示されている。

戦中の衣服といえばもんぺや国民服が思い浮かぶが、そこに至るまでにはプロセスがある。物資節約のためのさまざまな取り組みやキャンペーンが行なわれ、スフ(ステープル・ファイバー)などの代用品の使用が奨励された。興味深い製品は絹製の子ども用シャツ。むしろ贅沢に思われるが、アメリカ向けに絹製品の輸出ができなくなったために生産された絹を国内で消費せざるをえなくなったのだという。昭和15年に制定された国民服に主導的な役割を果たしたのは、陸軍被服廠の外郭団体「被服協会」。講習会や展示会のほか、機関誌『被服』(昭和5~18年)を通じて教育指導を行なっていった。文化服装学院の教員たちもまた婦人標準服の普及に努め、講習会を行なっていたという。ただし、単に機能的、節約的であるだけではなく、そこにお洒落の要素を取り込む工夫がなされている点は婦人服ならではだろう。被服協会はアジア・ヨーロッパの民族衣装、アジア各地の市民の平常服を蒐集し『被服』で紹介していた。昭和20年で戦争が終結せず、アジアの植民地支配が続いていれば、これらの研究成果が利用されることになったのだろうか。

戦後は物資が不足する一方で軍服を再生したり、放出された生地から洋服が仕立てられた。落下傘を解いて型染を施してつくられた女児の祝着など、とても興味深い資料だ。当時の落下傘には絹の羽二重地が用いられており、この着物には落下傘の継ぎ目を解いた跡が残っている。

衣服に焦点を当てて明治から昭和、戦後までを通覧することで、総力戦へといたるもうひとつの道筋が見えてくる。戦中の暮らしを取り上げる展示は多いが、その姿もこのように長期にわたる歴史に位置づけることで相対化される。かといって、ことさら軍国主義、全体主義といった社会状況を強調することなく、資料によって丁寧に歴史を追った構成も好ましい。「戦争法案」が国会で審議されるこの頃、私たち自身が歩んできた歴史を読み直すために、見るべき展覧会のひとつだと思う。[新川徳彦]

ともに展示風景

2015/07/15(水)(SYNK)

村野藤吾の建築──模型が語る豊饒な世界

会期:2015/07/11~2015/09/13

目黒区美術館[東京都]

日本を代表する建築家のひとり村野藤吾が生涯に設計した多彩な建築を精緻な模型で紹介する展覧会。いずれも京都工芸繊維大学美術工芸資料館の「村野藤吾建築設計図展」での展示に合わせて同大学建築学科の学生・大学院生が制作してきたものだ。同資料館が所蔵する村野・森建築事務所の設計原図の調査研究の成果を報告する場として1999年から2015年までに13回にわたって開催されてきた「村野藤吾建築設計図展」は、毎回いくつかの作品をとりあげて、設計図、スケッチ、写真やその他の資料、そして設計図から丁寧に起こされた模型によって村野建築のディテールを明らかにしてきた。今回の展覧会に出品されている80点の建築模型は、これまでの研究の集積であり、建築設計図展がディテールを見るものだとすれば、本展は村野建築の総体を文字通り俯瞰する試みだ。

展示は東京の建築とアンビルト──計画案で終わった建築──のコーナーが設けられている以外は用途別に構成されている。和風・洋風の個人住宅から集合住宅まで、商業施設、ホテル、オフィス、大学校舎から美術館、庁舎などの公共的施設まで、村野藤吾が手がけた建築ジャンルの幅の広さとその表現の多様さが一目瞭然だ。数々の模型が並ぶ展示室はひとつの都市を再現したような空間になっている。建築に詳しくない筆者にとっては、見知ったあの建築もこの建築も村野藤吾の仕事だったのかと驚かされる。恥ずかしながら、自分が学んだ校舎が村野の設計であることも本展の模型で初めて知った。特別な建物だったという記憶がまったくないのだが、それもまた村野建築の一面なのだろう。目黒区の現総合庁舎は村野が設計した旧千代田生命本社ビル。目黒区美術館では毎年庁舎の建築ツアーを行なっており、本展はそうした村野建築との関わりから生まれた企画だそうだ。

真っ白なボード紙でつくられた模型はすべて京都工芸繊維大学建築学科の学生によるもの。図面を読み、資料をあたり、現存する建築は実見し、ひとつの模型の制作には1000時間もかかっているという。建築設計図展は発表の場に過ぎず、学生たちにとっては図面の解釈から始まり模型の完成に至るまでのプロセス全体が課題だということも意識して見たい。[新川徳彦]

展示風景

2015/07/14(火)(SYNK)

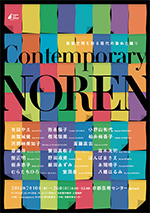

Contemporary NOREN

会期:2015/07/10~2015/07/26

京都芸術センター[京都府]

昭和初期の面影が残る旧・明倫小学校を会場に、染色家たちが手掛けた暖簾が建物内外を飾った。出展作家は関西を中心に活躍する現代の作家20名。会場に一歩足を踏み入れると、敷地の門に、建物のエントランスに、廊下の仕切りに、部屋の出入り口に、建物各所に掲げられた暖簾に次々と出会う。布を吊るすだけで、周囲の空間には布のこちら側とあちら側ができる。暖簾をくぐって、その境界を跨ぎ越える。簡単な行為だが意外と楽しい。ただくぐるという行為、それだけで作品は鑑賞者一人ひとりの体験に入り込み、作品と鑑賞者との距離は一気に縮まる。同じ平面作品でも絵画などとは異なり、このようなことをいとも容易く成し遂げることができるのは、暖簾がありふれた生活品で誰にとっても親しみやすいものだからであろう。

敷地の門を飾ったのは、八幡はるみの幾何学模様の作品。強い形態と大胆な配置、コクのある色彩は暖簾としても堂に入っている。二階渡り廊下のアーチ型の入り口には、スリット・ヤーンで編んだ野田涼美の作品。校舎のレトロな雰囲気とその質感に、暖簾の金色の光沢が映えて優雅な印象が漂う。むらたちひろの作品は、周囲の建物内の様子を映した鏡のような趣向。淡い染め色が柔らかく滲み、一瞬、景色が揺らいだような錯覚に陥る。そのほか、伸びやかな手描きで染め上げたもの、表と裏から染めて複雑な奥行き感をつくりだしたもの、伸び縮みするチューブに布を巻き付けたものなど、その技法と表現の多様さには染色の可能性が十分に感じられた。7月、祇園祭を迎える京都。風に揺れる暖簾が似合う季節である。[平光睦子]

会場入り口(八幡はるみ作品)

会場風景(野田涼美作品)

会場風景(むらたちひろ作品)

会場風景(斎藤高志作品)

2015/07/12(土)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)